Attentats de Paris : de quoi le Djihadisme est-il le nom ?

Les attentats qui ont ensanglanté les rues de Paris sont bien un acte de guerre ; ils ont clairement été revendiqués comme tel par Daesh. C’est une réponse terroriste à des actes militaires (les frappes aériennes). Et si des innocents en pâtissent c’est parce que c’est la meilleure façon de radicaliser les positions des uns et des autres. Voila précisément le danger que nous voulions éviter après les attentats de janvier : celui de l’escalade dans la violence, la division et la peur[1]. Ma démarche témoigne de la nécessité de garder la tête froide et d’aller à l’essentiel. Ce qui suit est une tentative de synthèse globale du phénomène djihadiste. Ce n’est pas un article d’opinion, elle s’appuie sur des analyses référencées, par définition rationnelles mais toujours discutables. J’attends des réactions argumentées.

Comme tout acte de terrorisme, il s’agit de créer l’effroi et la sidération. En somme, empêcher les gens de « penser ». Autant lever tout de suite un grand tabou dans la presse : l’allié objectif du terrorisme est l’emballement médiatique. Trop d’information tue l’information. Beaucoup ont dénoncé à raison le rôle néfaste des chaines d’info en continu comme BFMTV. Pour faire court, pas de communication médiatique, pas de terrorisme. Rappelons que la naissance du terrorisme moderne date de la fin du XIXème siècle avec les attentats anarchistes et sont tout à fait contemporain du développement de la presse libre, qui, prisonnière de leur logique propre, sert de caisse de résonnance.

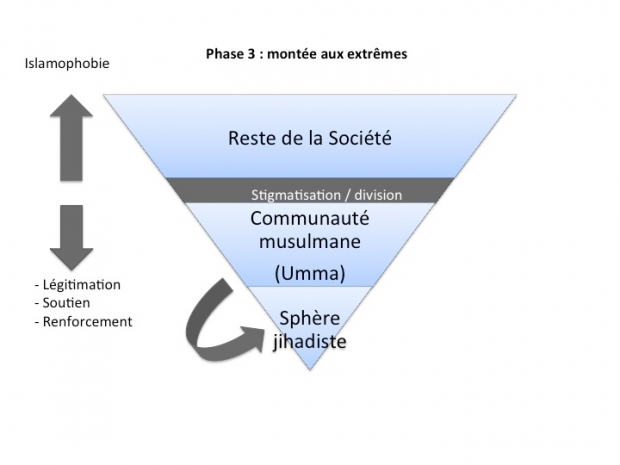

C’est dans ce contexte médiatique et politique qu’une bataille sémantique se joue : la confusion et les amalgames sont le carburant des extrémismes : djihadisme et extrême droite (pour faire court) se nourrissent l’un l’autre, comme hier fascisme et communisme. C’est ce que j’entends montrer ici.

Le djihadisme est mal compris en France. Le premier amalgame est de les assimiler au simple « terrorisme », terme galvaudé et instrumentalisé par la classe médiatico-politique. Certes, le terroriste est bien ce « barbare » qui tue des innocents mais il est utile de rappeler que les guerres modernes (depuis en gros la guerre de Sécession) font peu de cas de la distinction entre militaires et civils. Les frappes aériennes, les drones et ce que l’on appelle pudiquement les dommages collatéraux annihilent toute idée de guerre propre. Selon Semih Vaner, directeur de recherches au Centre d'études et de recherches internationales, le terrorisme islamique n’existe pas. Pour lui, il y a une diversité de "terrorismes" dont certains peuvent se définir comme une résistance armée (quelle qu'en soit la légitimité de celle ci). Les autres formes de terrorisme sont, pour lui, des conflits d'ordres politique et/ou économique. Effectivement, des mouvements terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, les moudjahidines afghans évoluent dans un contexte de guerre civile, aux enjeux locaux forts, et sont clairement à distinguer d’Al Quaida et Daesh qui entendent mener une guerre globale contre les mécréants partout dans le monde. En France, les Djihadistes seraient plusieurs centaines mais bien entendu les chiffres sont très difficiles à établir.

Le deuxième amalgame est de confondre les djihadistes avec les salafistes, dont ils se réclament idéologiquement. En France, Les « salafistes quiétistes » sont majoritaires en France, selon la typologie de Samir Amghar, qui les distingue des « salafistes politiques » (plus présent en Angleterre) et des « salafistes révolutionnaires » (les djihadistes, ultra-minoritaires). Ces personnes estiment nécessaire de revenir à une pratique prétendument « authentique » de l’islam, ramené à l’observance d’un simple code de conduite (la Charia). Ce sont de petits groupes informels ne cherchant pas à se fédérer à l'échelon national. Ils sont pacifistes et fonctionnent sur un mode sectaire. C’est un islam mondialisé, déculturé, qui puise ses racines historiques dans le wahhabisme saoudien. Aucun de ses représentants ne siège dans l'Instance de dialogue avec l'islam, lancée par Manuel Valls le 15 juin 2015 pour réfléchir à la formation des imams et au financement des mosquées. Selon les estimations de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le nombre des fidèles a triplé en cinq ans, passant de 5 000 à 15 000. Une goutte d’eau, sur les quelques deux millions de musulmans français qui se disent pratiquants (INSEE). Mais un sujet de préoccupation néanmoins. A ce titre, ils sont très surveillés.

Le troisième amalgame, fréquent chez nombre de journalistes et de politiques, est de ne pas faire de différence entre les Salafistes et un groupe plus large et très hétérogène : les islamistes. Ces derniers, à l’instar des frères musulmans en Egypte et en Tunisie, veulent certes « fondre » la politique dans l’islam, comme les Salafistes, mais ce sont des nationalistes qui jouent en général le jeu politique. Au final, des chercheurs comme Olivier Roy ont très bien montré l’aporie de l’Islam politique : c’est la religion qui est soluble dans la politique pour une raison simple, les décisions politiques, même en matière religieuse, sont toujours édictées par des hommes (et non par Dieu !). L’Iran, une république islamique, en fournit un exemple éclairant. On peut juger ces gens peu sympathiques et rétrogrades, mais ce sont de vrais interlocuteurs car ils jouent le jeu des institutions.

Le quatrième amalgame, très couru, est de penser que l’Islamisme et l’islam au fond c’est la même chose avec une différence d’intensité. Il y a aujourd’hui des intellectuels fâchés avec le réel (Michel Onfray et quelques autres) qui pensent, dans un raccourci stupéfiant, que le Coran est au fondement idéologique du djihadisme. Comment penser une seconde qu'un texte vieux de 1400 ans permet de comprendre le monde d'aujourd'hui ? C'est comme expliquer le Ku Klux Klan avec les textes bibliques. L'idéologie salafiste dont se réclament les djihadistes est un phénomène ultra-contemporain qui a tout à voir avec les phénomènes de déculturation dans le monde et se rapproche beaucoup du mouvement évangélique américain qui essaime partout où il y a de la désespérance[1]. D’autre part, on nie les processus de sécularisation et de désislamisation massif dans notre pays. Il y a à peine deux millions de pratiquants sur les quelques cinq à six millions de « musulmans » français. Ce simple fait couplé au taux de mariage mixte parmi les plus importants en Europe devrait suffire à faire taire les Cassandre de tous poils qui répètent ad nauseum que le modèle intégrateur français ne fonctionnent plus. Ils prennent la marge (très visible) pour le tout. Il est vrai que les « musulmans » intégrés le sont tellement qu’ils nous sont presque invisibles. Ils sont difficiles à comptabiliser (5 ou 6 millions ?) et pour cause ! Beaucoup ont pris leur distance avec la religion. Et c’est précisément dans ce contexte d’affaissement des croyances religieuses qu’opèrent les phénomènes de réislamisation et de radicalisation. Mais de ce contexte émerge aussi une laïcité de combat, souvent islamophobe, qui traverse tous les courants politiques, les deux phénomènes s’alimentant bien sûr. David Thompson spécialiste du Djihadisme pense que si la France est devenu récemment une cible prioritaire pour Daesh, c’est aussi parce que cette laïcité de combat est jugée comme une arme contre les musulmans (Voir toutes les affaires de voile, de viande hallal montés en épingle par des politiciens locaux). Disons-le net : le concept de laïcité nous divise alors que tout le monde (ou presque) s’en réclame. De fait, cette laïcité de combat est largement décrochée de la laïcité historique (celle de 1905), garante du vivre ensemble, auquel je l’espère nous tenons tous. Je propose un petit schéma récapitulatif.

Revenons aux djihadistes. Directeur de recherche au CNRS, Olivier Roy souligne que les processus de radicalisation n’ont rien de spécifiquement musulman ni même religieux. Un brin provocateur, il compare le moteur des jeunes djihadistes européens à l’idéal des « gauchistes » des années 1960-70 désireux de « réparer le monde ». Dans son dernier ouvrage, Enquête de l’Orient perdu (Seuil, 2014), il insiste sur leur isolement par rapport à leur propre milieu, y compris leur famille. « Leurs motivations, insiste-t-il, ont plus à voir avec une révolte de rebelles en quête de cause qu’avec une radicalisation religieuse ». Le juge Marc Trévidic, en contact direct avec ces milieux, confirme ce constat. 80% des djihadistes viennent d’un milieu non religieux et un tiers sont des convertis. Ces gens-là sont bien un produit de la société française, avec ses zones de relégation sociale, mais aussi et surtout de la mondialisation et de l’effacement des repères culturels. Il reste que la justification idéologique des actes barbares est bien d’essence religieuse.

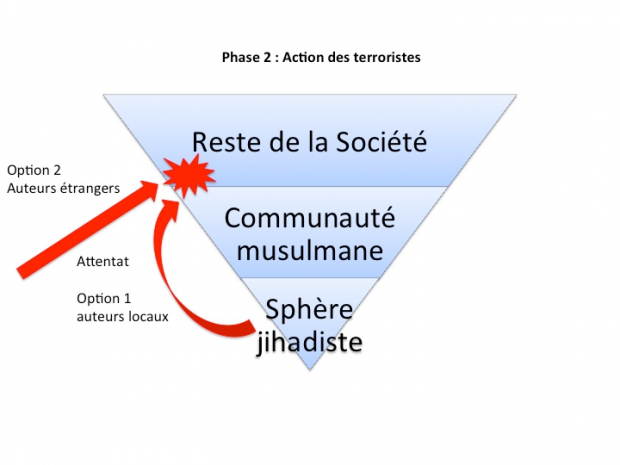

Que veulent-ils ? Le Djihadisme tel qu’il se définit lui-même aujourd’hui est d’abord une lutte sans merci contre les mécréants (Lire Romain Caillet). Les mécréants c’est vous, c’est nous, ce sont aussi et d’abord l’immense majorité des musulmans qui n’aspirent qu’à vivre en paix dans des pays où ils se savent minoritaires. In fine, pour les djihadistes (et les salafistes), l’objectif est de reconstituer l’Umma, la communauté des musulmans (complètement fantasmée, il va s’en dire) et polariser le monde dans une guerre de civilisation (Voir schéma suivant pour leur vision du monde et leur stratégie globale[1]).

Ils n’y arriveront pas bien sûr car le monde est d’une trop grande complexité pour basculer de la sorte. Cependant, une poignée d’individus radicalisés peuvent malheureusement faire beaucoup de dégâts. Oui, nous sommes vulnérables. Pas seulement parce que nous sommes des cibles potentielles de l’Etat islamique et que toutes les mesures sécuritaires et liberticides n’y changeront rien, mais aussi parce que nous pouvons nous diviser, nous radicaliser et participer malgré nous au processus de désagrégation de la société. Le front est d’abord politique. Aussi les actes de solidarité, d’Union nationale (à condition bien sûr que la Nation reste inclusive…) restent des remparts à la barbarie.

Comment en est-on arrivé là ? Depuis la première guerre mondiale et l’éclatement de l’Empire ottoman l’instabilité géopolitique du Moyen Orient a été aggravée par l’interventionnisme et le colonialisme occidental. Les fractures internes aux sociétés arabes sont aujourd’hui béantes[1]. A partir des années soixante dix, les effets délétères de la dérégulation financière et les rentes pétrolières ont hypothéqué les évolutions démocratiques initié pourtant au XIXème siècle avec les « Lumières arabes » la Nahda. Les printemps arabes à partir de 2011 ont rebattu les cartes avec des effets il est vrai contrastés. Tout fait système : Al Quaida et Daesh ne sont pas nés du cerveau de quelques illuminés, c’est le fruit d’un long processus historique de désagrégation du Moyen-Orient.

Géo-stratégiquement, les djihadistes de Daesh ont plusieurs atouts. D’abord, ils s’appuient sur tous ceux qui dans le monde se laissent intoxiquer par des discours simplistes et essentialistes de type « guerre de civilisations ». Il ne faut pas oublier que l’Amérique de George Bush, qui se présentait comme un « croisé », a désintégré l’Etat irakien en 2003 - et en particulier son armée - dont les ruines encore fumantes ont nourri le monstre Daesh[2]. Ils recrutent aussi en jouant sur les sentiments d’humiliation d’une partie de la population arabe qui, très légitimement d’ailleurs, reprochent aux gouvernements occidentaux leur lâcheté vis à vis du colonialisme israélien. D’autre part, Bachar Al Assad et Poutine ont beau jeu de jouer la carte Daesh. L’un pour se maintenir au pouvoir en créant un ennemi encore plus détestable (Bachar a soutenu certaines avancées de Daesh en Syrie), l’autre pour asseoir ses visées hégémoniques dans une région hautement stratégique (D’ailleurs, les frappes aériennes russes visent autant les opposants de Bachar que les djihadistes). Enfin la Turquie ne joue pas le jeu de la communauté internationale car elle ne veut pas d’un Kurdistan. DAESH combat donc sur plusieurs fronts à la fois mais aux intérêts irréductiblement différents : la communauté internationale, Bachar Al Assad et la Russie, la Turquie, les rebelles syriens, les rebelles kurdes et l’armée irakienne. Comment sortir de cet imbroglio ?

Le gouvernement français a eu raison de désigner Bachar al Assad comme le principal responsable de l’émergence de DAESH. Est-ce que cette clairvoyance survivra aux attentats de Paris ? Ce n’est pas un hasard si le Front national, qui ne cesse de stigmatiser l’Islam en France, soutient ouvertement Bachar et Poutine. Il y a cohérence. Beaucoup de ceux qui voteront Le Pen en 2017 le feront en connaissance de cause : ils auront fait le choix de l’affrontement entre deux communautés imaginaires. C’est précisément ce que veut DAESH. Bien qu’ennemi, ils partagent la même vision du monde et la même logique absurde d’affrontement civilisationnel. De la même façon qu’on a construit le « juif » dans le passé, certains ultras (djihadistes et croisés européens) tentent de construire des néo-ethnies[3] : le « musulman » et « l’occidental chrétien ou athée ». Ne tombons pas dans ce piège identitaire grossier.

Le journaliste Thomas Cantaloube rappelait que « Depuis 2011, Paris a lancé quatre opérations extérieures (OPEX) : Libye, Mali, Centrafrique et Irak, étendue plus tard à la Syrie. Dans le même temps, elle en bouclait une autre (Afghanistan) que l’on peut difficilement qualifier de succès, et transformait celle au Mali en opération régionale de grande ampleur (Barkhane). Chacune possède sa spécificité et ses justifications propres ; et l’on peut très bien estimer que certaines étaient nécessaires et pas d’autres. Mais le fait est que la France est en guerre depuis quatre ans, de manière continue ». A dire vrai, la France a toujours menée des OPEX depuis la guerre d’Algérie principalement dans son pré-carré africain. Or il y a-t-il eu objectivement une intervention militaire française qui ait porté ses fruits sur le long terme ?[4] Quel bilan de ses interventions a été rendu public ? Il est important de comprendre que toute guerre apporte un amoncellement macabre de victimes innocentes, vrai carburant de la violence. La différence essentielle entre « eux » et « nous », c’est que les civils ne constituent pas une cible militaire et que nous cachons les victimes des frappes aériennes sous un voile hypocrite. Ainsi en va notre bonne conscience.

Nous nous sentions à l’abri jusqu’au funeste vendredi 13. Or il est important que les Français comprennent que nous sommes en guerre et que cela ne peut pas être sans conséquence. David Thompson rappelle que « La France est frappée parce qu’elle est devenue la principale cible de l’État islamique. C’est le changement de stratégie de la France, qui a décidé en août 2014 de rejoindre la coalition internationale, qui explique le changement de stratégie de l’EI, qui est passé depuis plus d’un an à une stratégie de djihad global, comparable à ce que faisait Al-Qaïda, et non plus à une stratégie de gain territorial et militaire. En septembre 2014, pour la première fois, le porte-parole officiel de l’EI, Abou Mohammed al-Adnani, enjoint les membres de l’EI à tuer, par tous les moyens et partout, les ressortissants des pays membres de la coalition »[5]. Mais encore une fois, quoiqu’il se passe sur les fronts de la nécessaire lutte contre le djihadisme, n’oublions pas que le front est aussi dans nos têtes. Le combat est politique au sens noble du terme et nous concerne tous. Il nous faut rester uni et déterminé à ne pas se laisser submerger par la peur et la haine de l’autre.

[1] Filiu Jean-Pierre, Les Arabes, leur destin et le nôtre, LA DECOUVERTE, Paris, La Découverte, 2015.

[2] Lire Les anciens officiers de Saddam Hussein au cœur de l’Etat islamique 17 juin 2015 Par Pierre Puchot

[3] Roy, Olivier 2014 En quête de l’Orient perdu. Paris : Seuil.

[4] Le monde entier, les Français en particulier, se sont gaussés de George W. Bush sur son porte-avion déclarant « Mission accomplie » au mois de mai 2003 à propos de l’intervention en Irak. Mais Nicolas Sarkozy n’a-t-il pas fait la même chose à Benghazi en septembre 2011, et François Hollande au Mali le 2 février 2013, ce dernier allant jusqu’à en faire « la journée la plus importante de [sa] vie politique » ?

[1] Filiu Jean-Pierre, Les Arabes, leur destin et le nôtre, LA DECOUVERTE, Paris, La Découverte, 2015.

[3] Roy, Olivier 2014 En quête de l’Orient perdu. Paris : Seuil.

[4] Le monde entier, les Français en particulier, se sont gaussés de George W. Bush sur son porte-avion déclarant « Mission accomplie » au mois de mai 2003 à propos de l’intervention en Irak. Mais Nicolas Sarkozy n’a-t-il pas fait la même chose à Benghazi en septembre 2011, et François Hollande au Mali le 2 février 2013, ce dernier allant jusqu’à en faire « la journée la plus importante de [sa] vie politique » ?

[1] J’en ai perdu la source, que l’on m’en excuse.

[1] Roy, Olivier 2004 L’Islam mondialisé. édition 2004. Paris : Seuil.

22 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON