Dur pour Doux

A l'échelle de la filière agroalimentaire française, la disparition possible (?) du groupe breton Doux représente un tournant... Le piège de la PAC s'est refermé.

Dans les années d'après-guerre, la Bretagne s'est fait connaître par sa perpétuelle agitation sociale. Paysans en tête, beaucoup de Bretons trépignent contre l'arriération supposée de leur presqu'île. Ils regrettent le carcan d'une société restée en partie traditionnelle, pointent le retard économique, s'insurgent contre un Etat absent dont ils attendent des merveilles ['L'Etat, agent de la désertification']. Un aléa climatique, une baisse des prix de gros et la Bretagne s'enflamme. En octobre 1967, les paysans mettent à sac le centre de Quimper (lien).

Les manifestations précèdent les revendications identitaires ou les sit-in pour défendre l'environnement : contre les marées noires, ou la centrale nucléaire de Plogoff [Pacte-à-quatre]. Elles soulèvent évidemment plus l'intérêt des enfants que celui de leurs parents qui ont traversé les guerres. Les jeunes ont connu les JAC (Jeunesses Agricoles Chrétiennes) ou d'autres mouvements laïcs. Ils ont adhéré à des associations et/ou syndicats non confessionnels. A l'époque, le travail collectif attire et les coopératives se développent. Pour tous, le marché commun fait figure d'eldorado : prix garantis à Bruxelles, et demande à la taille d'un continent.

Beaucoup de jeunes comprennent qu'ils ne pourront pas rester sur leurs exploitations familiales : trop de frères et sœurs, les parents qui ne meurent plus aussi vite (cohabitation difficile), des études poursuivies qui ouvrent les portes de la fonction publique, des horizons ouverts par le service militaire. L'agriculture s'est tellement modernisée que les crises de surproduction reviennent vite. Elles n'ont jamais disparu, la plus retentissante remontant à 2009 ['Laitier une fois']. Chacun considère comme inéluctable le regroupement des parcelles et la constitution de vastes exploitations mécanisées (lien).

Dans le même temps, les pouvoirs publics n'entendent l'économie agricole que sous un angle productiviste : l'idée que l'on puisse vendre un produit plus cher en améliorant sa qualité passe pour exotique. Les excédents de la balance commerciale française comblent d'aise les hauts fonctionnaires parisiens obnubilés par le modèle américain. Dès la fin des années 1970, trois groupes agroalimentaires bretons - parmi lesquels Doux - ont écrasé toute la concurrence hexagonale, monopolisant les exportations de volailles vers le Proche et le Moyen-Orient, des marchés en pleine expansion avec l'envolée des prix du pétrole.

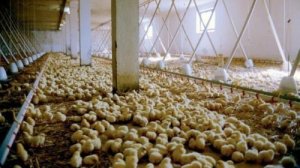

Paris a signé des conventions de développement avec les industriels, pour faciliter leur activité : aides contre exportation. Bruxelles verse des subventions qui garantissent à la filière viande des prix compétitifs hors marché commun. Pour gagner cette course démente au gigantisme, les éleveurs doivent accepter des conditions d'exploitation à la mesure des besoins. En 1979, un poulailler industriel (photo / blog de Tian) coûte 500.000 francs alors qu'un salarié français sur deux touche moins de 3.000 francs (lien). Les éleveurs doivent par conséquent rentabiliser leur investissement en produisant jusqu'à six générations par an : six séries de soixante jours chacune. La qualité passe à la trappe : toujours plus, moins cher ; mais la région reçoit à la clef des centaines d'emplois (lien).

Dans les années 1980, la PAC montre ses limites. Les excédents s'accumulent, la concurrence entre régions agricoles se fait tellement âpre que les plus faibles périssent. Le Parlement européen fixe des montants compensatoires pour gommer les disparités entre monnaies fortes et monnaies faibles (lien), puis vote les quotas pour arrêter l'inflation des stocks (lien). L'impact environnemental de l'agro-industrie suscite l'inquiétude lorsqu'il est trop tard. En 1988, les eaux courantes bretonnes sont chargées de nitrates au-delà des seuils tolérés : Noël Mamère fait figure de précurseur dans cette enquête. Un quart de siècle après, beaucoup nient l'évidence (lien). Mais il faut attendre 2007 pour que l'on abroge les Fonds Européens d'Orientation Agricole (FEOGA)

Faut-il prononcer le mot épilogue ? Dans Ouest-France dimanche du 3 juin 2012, le billet de Christian Gouerou choisit en tout cas le registre de l'oraison funèbre :

" La fin d'un géant. Qui aurait pu imaginer que le volailler Doux tombe si vite. Après la chute d'Unicopa en 2010, c'est un deuxième poids lourd de l'agroalimentaire breton qui pourrait disparaître. Dans la foulée des emplois directs et indirects perdus, les centres de décisions sont touchés. Aujourd'hui, c'est la sidération.

Pourtant, le naufrage de 2012 peut s'expliquer. On peut même dire - avec des 'si' - que le groupe Doux, pourrait maintenir son activité d'export de poulets... Si les aides européennes, 54,9 millions d'euros en 2011, arrivent encore et toujours et lui permettent, comme à Tilly-Sabco, de s'aligner sur les marchés mondiaux. Une spécificité française de la Politique Agricole Commune qui, on ne sait pourquoi, a permis à Doux de se développer.

Voyant ses aides diminuer, le géant avait choisi de faire du poulet au Brésil. C'est là-bas qu'il s'est cassé la figure. Au moment de l'envolée des prix des matières premières et des céréales en 2008, il a pris la crise mondiale en pleine face. Aujourd'hui, cela représente presque la moitié des 430 millions d'euros de dette du groupe. A trois kilos de céréales pour un kilo de poulet, le début de la fin du volailler de Châteaulin a commencé au pays du soja, au Brésil."

Sous la pression des élus européens, la PAC intègre désormais une dimension verte. Tant pis pour ceux qui ont loupé le coche (lien). L'agriculture productiviste n'a pas seulement trébuché à cause de l'Europe. La clientèle a évolué dans ses goûts et dans ses attentes. Le bien-être animal qui passe par la disparition du confinement, la propreté des installations, ou encore la qualité de l'alimentation conditionnent l'obtention de labels. Ces derniers sont devenus de précieux appâts pour attraper des consommateurs européens désormais difficiles. Le poulet premier prix trouve bien preneur, mais sur ce créneau, les Bretons ont été doublés par les Brésiliens, entre autres.

Alors la presse affolée découvre soudain l'ampleur de la déroute, deux jours après l'annonce du redressement judiciaire de Doux (lien). D'après le Monde, et la Voix du Nord la direction a choisi de précipiter son placement pour se tirer du guêpier brésilien. Elle a préféré écourter les discussions avec les ministères concernés, y compris avec celui du Redressement Productif. Est-ce aussi pour ne pas se lier les mains ? En attendant, des centaines d'éleveurs angoissent à l'idée de ne pas être payés et de se retrouver avec des milliers de volailles sur les bras. Quant aux salariés, le chômage guette beaucoup d'entre eux.

Qui pourra penser en tout cas que l'Etat mauvais stratège hier s'améliorera demain ? Le productivisme a échoué. Des excédents commerciaux de la France en partie obtenus en Bretagne, il ne reste rien. L'agro-industrie léguera - je l'enterre sans doute un peu vite - un environnement dégradé et des paysages à retisser. L'amertume de nombreux Finistérois et autres Bretons sera à la hauteur des espoirs déçus et des promesses non tenues.

Il y a une place en Bretagne pour une agriculture moins dépendante de l'Etat, des banques et des fournisseurs : dans les poulaillers industriels, l'éleveur achète à la fois les poussins (races hybrides) et les croquettes pour leur engraissement. Cette agriculture sera durable et permettra l'épanouissement de ceux qui en vivent...

PS./ Dernier post sur l'agriculture : Ce n'est pas parce que les années 70 (et le Larzac) sont à la mode...

33 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON