La Royal Navy : une longue tradition d’envoyer les chalutiers par le fond

Les familles de marins-pêcheurs qui sont sorties le matin du 30 juillet du bureau des deux juges Richard Foltzer et Muriel Corre pouvaient en même temps pleurer et en même temps souffler un peu : leur obstination, et celle des juges, depuis quatre longues années, n’aura pas été vaine. On reconnaissait ce jour-là le rôle d’un sous-marin dans la catastrophe qui leur a enlevé un de leurs proches. Et pour une fois, en leur honneur, je vais me permettre de citer ce que j’avais écrit ici-même le 27 mai dernier "ces histoires de guerre sous-marine resurgissent en plein jour, même s’il faut aussi la ténacité d’un juge pour oser s’attaquer au tabou que représentent les opérations sous-marines. Contre ’le monde du silence’ il faut parfois se battre pour obtenir la vérité. Du Dolfijin hollandais ou du HMS Turbulent anglais, on ne saura jamais sans doute quel est celui qui a foncé dans le filet du Bugaled Breizh. Tout ce qu’on sait, à l’heure actuelle, c’est que les deux ont répété un scénario connu puisqu’ils ont subi des réparations après l’accident".

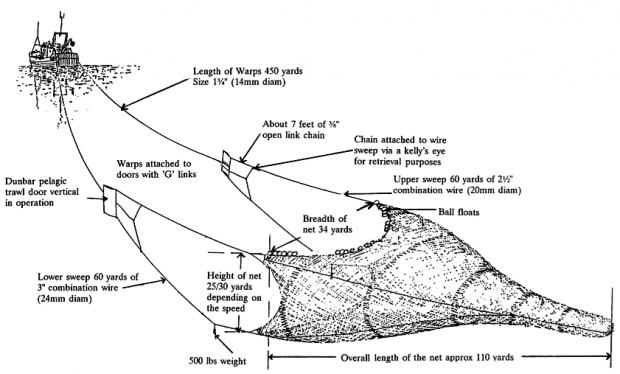

Le problème est là, en effet. L’extrême rapidité du naufrage (80 secondes !) du 15 janvier 2004 à 12.33 GMT est pour les juges la pierre angulaire de l’accusation. Seul un engin puissant, lancé à pleine vitesse pouvait entraîner au fond, à une centaine de mètres sous les eaux, et aussi rapidement, un bateau en acier de 24 mètres sur 6,60 de large pesant la bagatelle de 150 tonnes. Et embarquer quand même avec lui le bateau, alors que son capitaine, sentant l’accrochage de son chalut, avait aussitôt défreiné (libéré) le treuil de son chalut. L’aspect même de la coque remontée prouve l’origine rapide de l’accident : elle est « pincée » à l’endroit où subsistait de l’air, car elle a été entraînée au fond, à 90 m de profondeur, et la pression l’a déformée. Et cette compression a dû être très rapide pour arriver à ce degré de déformation incroyable. Le bruit de cette compression a été tel qu’il a été entendu par tous les sonars dans un rayon de 200 km : dès l’accident les différentes Marines représentées (anglaise, hollandaise et allemande) savent qu’il s’est passé quelque chose. Ce n’est pas non plus un choc avec un navire, car les deux côtés présentent cet aspect étrange de pincement. Un choc bilatéral ne peut provenir d’une collision avec un cargo comme l’hypothèse avait été avancée. Les rares témoins sur place, dont l’Eridan et l’Alya, avaient bien aperçu dans les parages un sous-marin, et le premier en a même témoigné.

Le chalutier, immatriculé GV 642421 au Guilvinec, a été attiré par une force considérable, qui l’a emmené d’un côté (arrière tribord), car les deux câbles prévus pour tenir 22 tonnes qui retiennent le filet n’ont plus aujourd’hui la même dimension déroulée : 515 mètres à tribord contre 375 mètres à babord (le câble babord aurait été celui accroché). Des deux sous-marins ayant eu des réparations dans les jours qui ont suivi, le plus petit est le Dolfijin hollandais. Son étrange gouvernail en croisillon est l’engin rêvé, en dehors de sa baignoire, pour se prendre dans des fûnes d’un chalut . Lancé en 1985, il a souvent participé aux exercices de l’Otan comme celui incriminé le jour du naufrage du chalutier. Selon les autorités, au moment de l’accident il se trouvait en surface au 49º32’33« N-5º16’16 »W, à 20 kilomètres donc seulement de l’accident (« eight nautical miles away from the trawler when it sank »). Et c’est par surface qu’il aurait rejoint le lieu même pour participer aux recherches, selon la marine hollandaise, ce qui ne semble pas vraiment établi à cette heure par la marine française. Le sous-marin, dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, est parti début février à Cork en Irlande, puis est revenu à Devonport (Plymouth), en Angleterre, pour revenir enfin à son port d’attache hollandais de Den Helder. Puis est reparti à Trondheim (Norvège) pour de nouveaux exercices avec le HMS Trenshant anglais (le clone du Turbulent) et effectuer des essais de détection magnétique. Il est ensuite revenu précipitamment à quai le 21 avril à Trondheim après ses exercices, pour une inspection qui révéla plusieurs dégâts. À l’arrière, des enfoncements et une bosse sur les gouvernails inférieurs babord et tribord, des traces de peinture en moins et deux éraflures qui marquent à partir du centre de la coque tous les mètres environ : la preuve qu’un câble a bien frotté sur lui. Selon la marine hollandaise pendant des manœuvres qui se tenaient à Trondheim, le sous-marin devait passer entre des bobines démagnétisantes reliées entre elle par des câbles. Le sous-marin aurait heurté une bobine, et ce câble aurait bloqué le gouvernail, mais la marine hollandaise n’indique pas véritablement comment. Il nous reste une image prise le 22 avril à Trondheim où l’on fait tourner à plein régime son hélice pour vérifier que le câble n’avait rien abîmé et une autre où il se fait remorquer, hélice coincée. Les dégâts plutôt typiques auraient pu faire porter sur lui de fortes suspicions, d’autant plus que la Navy anglaise a fait remarqué qu’il était bien le plus près de l’accident et peut-être pas non plus en surface comme indiqué. Mais cette inspection se passait près de trois mois après la catastrophe, et non deux jours après ! On constate surtout que c’est la marine anglaise, qui a signalé aux enquêteurs français (qui venaient seulement de chercher côté sous-marin, trois mois après les faits) les réparations du Dofijin, et qu’elle a été bien prompte à dénoncer sa consœur hollandaise, même plusieurs mois après les faits. La marine anglaise qui était pourtant présente sur place avec deux de ses engins, le Torbay et son sister ship le Turbulent. Sur qui converge en fait l’enquête actuelle.

Mais pourquoi donc les deux juges excluent-ils pour autant le sous-marin hollandais en parlant de SNA (sous-marin nucléaire d’attaque) à propulsion nucléaire ? En nommant-sans-le-nommer le Turbulent anglais, déclaré à mots couverts seul responsable de l’accident (et non pas son collègue jumeau le Torbay, alors, paraît-il, à 80 miles nautiques - 150 km de la zone) ? C’est simple : on vient de dire que pour emmener plus de 100 tonnes au fond en un peu plus d’une minute, il faut énormément de puissance : le Dolfijin développe péniblement 2 x 2 800 cv avec ses deux moteurs diesels SEMPT-Pielstick PA4, alors que les deux turbines GEC-Alsthom couplées au réacteur nucléaire Rolls-Royce PWR1 du Turbulent en développent... 15 000. Le Hollandais avec 1 800 tonnes de déplacement fait péniblement ses 14 nœuds en plongée, le Turbulent de 5 200 tonnes de déplacement fonce à 32 nœuds (60 km/h sous l’eau !). Le rapport poids/puissance est nettement en faveur de l’Anglais. Question motorisation c’est une évidence : l’un est bien nucléaire, et l’autre ne l’est pas, il n’est que diesel-électrique. Et enfin, il y a un autre élément qui a dû à un moment faire tilt dans le cheminement de l’enquête : le Turbulent est le seul des deux a être recouvert des pieds à la tête de tuiles anéchoïques à base de caoutchouc (comme ici sur un sous-marin chinois)... or celles-ci, obligatoirement, ont dû se faire arracher, et projeter des fragments un peu partout, notamment sur les fûnes... ou au fond de l’eau. On a parlé recherche de peintures (au dioxyde de titane) ou de traces de titane... à mon avis, c’était pour ne pas vexer tout de suite la Navy, qui savait que dès qu’on trouverait des traces de néoprène elle serait grillée. Elle était la seule dans le secteur à en avoir, car dans le secteur, ce jour-là, elle n’est pas seule, loin de là. C’est le revêtement du Turbulent et d’un troisième larron, le HMS Torbay. De la même classe que le Turbulent, qui était selon la Navy à une centaine de kilomètres alors du naufrage au 49°28 n et 07°55W. Enfin, un quatrième larron hors de cause est également dans les parages : il est Allemand, et c’est le U22, mais il est bien plus petit (S171), il est lui sur zone, il descend alors tranquillement vers la Méditerranée et se trouve à 50 miles du naufrage (49° 30.05 min N, 004° 07.09 min). Son sister ship le U26 est arrivé à à Plymouth le jour du naufrage à 07:48 GMT et est reparti ce même jour à 16:00 GMT, c’est le cinquième larron de l’histoire. Ce sont deux diesels d’attaque de 520 tonnes et 48,5 m seulement. En fait le U-22 fera demi-tour et sera à nouveau à Plymouth le 22 janvier suivant. Le seul français est loin de la scène du naufrage : c’est le Rubis, un SNA de bonne taille, et il est au large de Brest encore, doit en principe remonter à Plymouth pour le 30, mais n’y arrivera pas en raison d’une météo défavorable. Et rentrera à Brest.

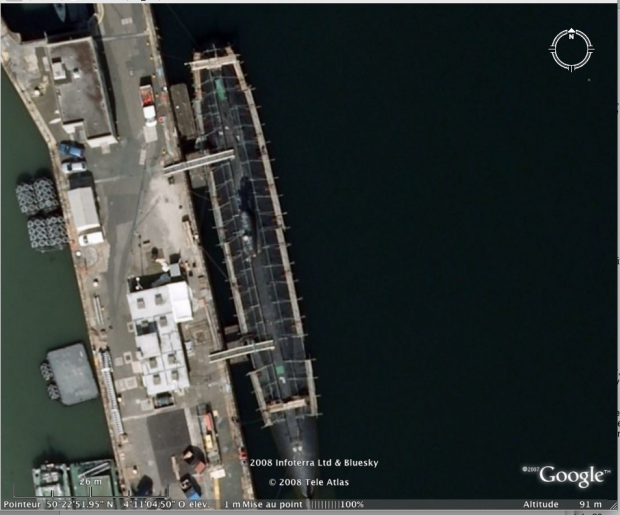

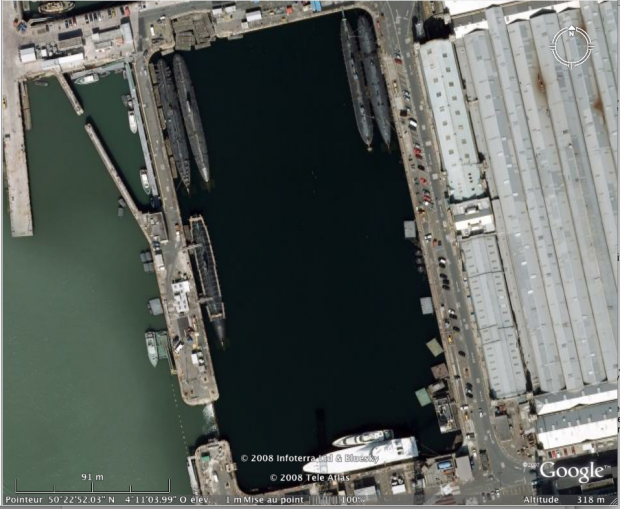

Cinq sous-marins sur zone donc, ce qui déjà est beaucoup, et surtout un beau suspect : le Turbulent, qui présente des traces de choc avec un câble dès le lendemain de la catastrophe : le 16 au soir, selon les autorités anglaises, qui insistent sur la date, il est en effet rentré au port avec des dégâts « dûs à un câble heurté » comme le gouvernement anglais l’avouera à la Chambre des communes (House of Commons Hansard Written Answers for 17 Mar 2005 (pt 17) : « HMS Turbulent sailed from Plymouth on 16 January for surfaced trials off Rame Head and returned alongside that evening, having suffered damage to a towed cable, while conducting those trials. »Selon ces mêmes autorités, le jour du naufrage, le Turbulent était.. à quai, à Plymouth. Le seul à être en mer est alors le Torbay. Manque de chance (ou chance pour la Navy), le gouvernement anglais annonce lors de cette même séance des Communes qu’il ne dispose pas de vues satellites de la zone... « We have no record of contemporary satellite images of the area where the Burgaled Breiz sank for any time period on the 15 January 2004. Such images may, however, be available from commercial sources », répond le ministre des Transports aux députés. Étonnant quand on sait qu’il y en a tous les jours de faites. En fait ce n’est pas la zone proprement dite qui pourrait servir de preuve : c’est l’absence du Turbulent dans son dock ce fameux 15 janvier, contrairement aux assertions anglaises. Le lever du secret défense obtenu par les deux juges a dû permettre d’aller constater cela sur les images emmagasinées par les satellites militaires français Helios 1A et 1B (le modèle 2 n’étant lancé qu’en décembre 2004). Les Français, et surtout les militaires, à cette heure, doivent déjà savoir que le quai de Plymouth était vide, ce jour-là, et que le Turbulent était bien alors sous le Bugaled à perdre des tuiles à foncer dans l’une des fûnes de son chalut. Rien que sous GoogleMaps, on en distingue aujourd’hui clairement 10 de sous-marins de la Navy, en cours de réparations ou à quai à Plymouth (sur les 11 SNA que possède l’Angleterre, il y a en a la moitié en chantier de révision ou d’entretien). Difficile d’imaginer que l’on n’ait pas quelque part une photo du quai... vide, ce 15 janvier d’il y a quatre ans. La résolution d’un Helios1 est d’1 m, suffisante pour savoir s’il est à quai ou pas, de distinguer par recoupement lequel des 7 Trafalgar Class est présent ce jour-là.

Les Anglais mentiraient, donc, dans l’histoire, depuis le début, comme ils ont dû mentir aussi pour un autre naufrage dont les circonstances ne sont pas beaucoup plus claires, un naufrage survenu en 1991 à 13 miles de la côte anglaise, soit à 1 mile près de celui du Bugaled (mais pas dans le même secteur ; presque en face de Plymouth) : comme si les sous-marins anglais suivaient toujours le même rail sous-marin, ce qui est tout à fait possible en effet, en raison du plateau continental et de ces pièges pour des engins de cette taille qui n’ont pas beaucoup de marge de sécurité. Le naufrage du Bugaled a rappelé aussitôt en effet à un patron de pêche anglais, Joseph O’Connor, que la même chose lui était arrivé en 1991 : près de la côte anglaise, le Pescado, un chalutier de 35 ans d’âge et de 100 tonnes acheté 5 500 livres seulement. Ce chalutier, il est vrai en mauvais état, qui a été reconverti à la hâte en bateau de pêche à la coquille Saint-Jacques appartenant à Alan Ayres et Joseph O’Connor de Guideday Ltd avait sombré en un temps record également, tuant ses 6 membres d’équipage exactement de la même manière que le Bugaled. Il avait attendu 8 ans le rapport pour être débouté au final, le gouvernement anglais accusant le propriétaire d’avoir mal entretenu son navire et d’utiliser un équipage jeune (tous des moins de 30 ans) pas du tout formé pour ce type de pêche. Le navire en plus était dans un état déplorable : les gilets de sauvetage étaient en ruines, le canot de sauvetage avait été solidement amarré derrière les bastingages et ne pouvait s’éjecter, et aucune radio de détresse à bord ne fonctionnait, sauf une dont personne ne connaissait le fonctionnement. « The crew of the 100-ton Plymouth-registered vessel were only 12 minutes’ flying time by rescue helicopter from the Royal Naval Air Station at Culdrose when they died, Mr Gilbert said.The vessel was not equipped with an emergency radio alert beacon and its sole out-of-date life-raft was »useless« , and was lashed to the railings. The 10-man liferaft aboard was unusable because it had been lashed to the boat’s railings. » Un bilan de sécurité plus que négatif.

Oui, mais : ce qui n’est pas dit dans le procès perdu par le patron de pêche anglais, c’est qu’on avait taillé un costard sur mesure à O’Connor, surnommé « Champagne Joe » dans les bars de Plymouth. En fait, il s’était acoquiné depuis longtemps avec des pêcheurs espagnols, qui avaient trouvé une faille du système de pêche anglais, qui les autorisaient à pêcher... sous pavillon anglais. Il s’était donc mis en tête de racheter de vieux rafiots espagnols bien rouillés, de les convertir vite fait en ramasseur de coquilles Saint-Jacques... et de se faire ainsi de l’argent rapidement. Mais en 1988 le gouvernement anglais a subitement interdit la pratique en changeant les lois de registres de pêche, mettant notre homme en banqueroute et l’obligeant à ne plus entretenir ses bateaux et à recourir à des marins plus jeunes, moins expérimentés, mais moins chers. Ironie du sort, Bruxelles lui donnera raison alors qu’il était déjà sur la paille ! Pour lui, le bateau avait beau être en mauvais état, il n’aurait jamais pu couler aussi vite, ce que disent toujours les familles endeuillées d’ailleurs. Dont Rita Capon, la mère du cuistot de 23 ans Jo-Ann Thomas, qui a perdu ce jour-là également sa future belle fille, seule femme à bord. Pour elle, l’explication officielle ne tient pas : « It’s more or less on the same lines as last time - that she -the boat- snagged her gear under water - but I don’t think that’s really possible ». Le bateau avait été remonté par les autorités en 1993, montrant lui aussi des dommages de pression sur la coque, jugées « mineures » par la commission d’enquête. Le dossier de cette commission semble tellement à charge que ça en devient surréaliste, à se demander comment les affaires maritimes anglaises avaient pu laisser naviguer pareille poubelle flottante. Selon cette commission, le chalutier avait tout simplement chaviré sur le côté en pleine pêche, sur une mer pas particulièrement démontée ! Lors du naufrage, pourtant, on constatait la présence à quelques miles de l’HMS Cornwall, une frégate de la Navy, venue sur les lieux du drame peu après. C’est un bateau au départ spécialisé... dans la lutte anti-sous-marine et ce n’est pas non plus n’importe quel navire : il est en liaison avec les bateaux pneumatiques des forces spéciales anglaises, ceux qui sont spécialisés dans les interventions rapides, et qui souvent sont déposés par... sous-marin. Ce sont en effet 15 marins du Cornwall, qui se feront pincer par les gardes iraniens en 2007 dans le Golfe Persique. Son commandant, qui dirigeait depuis 2006 seulement, vient juste d’être révoqué dans l’histoire, pour s’être mal positionné près de la frontière iranienne. Pour mémoire, on peut rappeler l’échouage dans la région en 2007 d’un nombre conséquent de dauphins, preuve de l’intense activité des sonars. Là où est le Cornwall, un sous-marin anglais n’est jamais bien loin. Et inversement.

Ce n’est pas le seul exemple, en prime, de ce genre d’incident côté anglais : la liste des accidents de sous-marin est beaucoup plus étendue qu’on ne le pense. Tenue depuis des années par un fanatique du monde sous-marin, elle est plus qu’impressionnante. En 1982, l’HMS Porpoise, lancé en 1958, avait coulé en deux minutes un chalutier, le Sheralga, qui avait vu ses marins sauvés in extrémis. Le Porpoise avait déjà « pêché » un chalutier français en 1968, le 11 janvier : le Fomalhaut. Les marins des deux bords avaient mis trois heures à démêler les filets. En 1982 toujours, l’HMS Spartan s’était pris le filet du chalutier Algrie, au large des Cornouailles. Le sous-marin avait émergé, enroulé complètement dans le chalut ! En février 1984, le chalutier breton Jean de Lorraine avait été traîné sur une centaine de mètres et s’en était sorti en coupant ses câbles : à 4 miles nautiques surgissait alors des profondeurs un sous-marin américain, resté non identifié. Le 8 mars de la même année, un chalutier, le Clogerhead, un Irlandais, avait été entraîné et son filet dû être coupé : 6 ans après les faits, une cour de justice accordait 20 000 livres aux quatre marins du chalutier. Reconnaissant ainsi l’œuvre de la Navy. En août 1984, le Joanna C, chalutier anglais, tiré sur des kilomètres par « quelque chose » fut sommé par la Navy venue à la rescousse, de couper lui-même ses fûnes : le sous-marin qui l’attirait n’avait jamais fait surface ! Les autorités accordèrent 2 000 livres de compensation au patron pêcheur en septembre de cette année. Le même mois, le chalutier écossais Huntress fut accroché et emporté au fond en très peu de temps. La Navy avait alors reconnu les faits, mais là encore le sous-marin ne s’était pas pour autant montré aux chalutiers venus sur les lieux. Enfin, en mai 1985, deux chalutiers anglais qui tiraient un filet commun, le Willing Lad et le Family Friend, avaient été tirés pendant quelques minutes ensemble avant que leur filet ne se rompe... là encore un sous-marin était responsable. En février 1987, le Summer Morn, chalutier anglais toujours est resté accroché pendant trois heures à un objet sous-marin, qui s’est révélé être un navire américain : les États-Unis ont reconnu plus tard l’incident et payé des frais conséquents, sans révéler pour autant le nom du sous-marin. En 1987, l’Angary coule en deux minutes à 17 miles de l’île de Man. On retrouve à son bord une chaîne de chalut résistante à 32 tonnes de poussée coupée nette. Aucune explication n’est donnée à ce naufrage express, mais tout le monde pense sous-marin. En juin 1998, le Strantail, un chalutier irlandais est emmêlé avec un sous-marin, au nord de Tory Island. Le sous-marin fait surface, enlève les morceaux de filet restant... et repart sans jamais communiquer avec l’équipage ! Le 6 décembre l’HMS Ocelot, un sous-marin anglais au bulbe sonar proéminent rentre en cale sèche, bulbe éclaté : une rencontre avec un chalutier lui a brisé le dôme, au large de Clyde en Écosse. En 1989, le 17 avril, le Laurel, un chalutier qui navigue au large de l’île de Man est entraîné par un SNA et ne doit sa survie qu’à l’abandon de son chalut. En 1989, le Contestor, un Irlandais, avait coulé à 25 miles à peine au large de Dublin en quelques secondes lors d’un impact direct avec un navire. Sur le lieu du naufrage, au milieu des morceaux de chalutier avait été retrouvée une bouée de sous-marin (« a very low frequency -VLF »)... Le 13 novembre, le Scottia est entraîné vers le fond sur deux kilomètres avant de couper son filet : un sous-marin émerge, constate les dégâts, et repart. Le chalutier a perdu entre-temps l’usage de son hélice. Enfin arrive un incident qui peut servir de référence dans le cas du Bugaled Breizh.

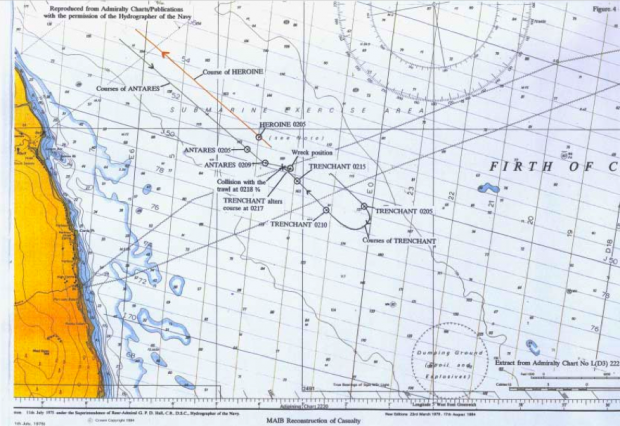

Le 22 novembre 1990, devant l’île d’Arran, le clone du Turbulent, l’HMS Trenshant, celui figurant pour illustrer cet article, s’enferre en pleine nuit noire dans le filet d’un petit chalutier écossais, l’Antares, basé à Carradale au Kintyre, à l’emplacement 55°39’53 Nord et 5°01’00 Ouest. Quatre marins meurent noyés, dont un retrouvé sur sa couchette, preuve de la rapidité du naufrage. Selon les résultats d’une enquête, le Trenchant avait fait certainement surface en plein sur le chalutier en tentant de sortir de son filet. À la Chambre des communes, le gouvernement s’était emberlificoté dans les explications du type « le sous-marin a tenté de contacter les navires de pêche avoisinant, mais sans succès »... En 1992, c’est le Sturgeon américain SSN-637 qui fait immersion près d’un chalutier qu’il vient de heurter : lui a sa baignoire abîmée, le chalutier n’a plus de gouvernail et se dirige alors comme il peut. En 1994, un sous-marin allemand envoie par le fond un chalutier danois, tuant quatre hommes d’équipage. En 2004, lors d’un exercice de l’Otan, un chalutier allemand capture un sous-marin... allemand, au large du Danemark... On le voit, les récits d’incidents de la sorte sont très, très nombreux, mais ne font la une des journaux qu’en cas de décès, hélas. Les médias en général ne s’intéressent pas aux problèmes de marins. Et l’historique des incidents ou des catastrophes révèle une chose : les SNA américains se font « pincer » au large de l’Écosse et non en Manche, et la Navy anglaise présente bel et bien une vieille tradition de coulage de chalutiers.

Parmi les incidents, l’un d’entre eux est donc à retenir : c’est celui du Trenchant, de la même classe que le Turbulent, contre l’Antares, un chalutier de Carradale, coulé à côté de l’Heroine et l’Hercules III. Le dossier complet de l’accident est visible en pdf sur le net et apporte des éléments bien troublants. Notamment le fait que le Trenchant avait indiqué à sa base qu’il avait bien accroché un filet, mais que tout allait bien... Il naviguait, avant de remonter brusquement, à 60 mètres de profondeur seulement. L’enquête montre que son kiosque a perdu des plaques de caoutchouc, mais que « ça n’a rien à voir avec l’accident » selon la Royal Navy : « there were rubber panels missing from the starboard side of the hull not thought to be connected with the incident ». Ne pas lier la perte de plaques au naufrage, c’est tenter de disculper le sous-marin d’un abordage. Visiblement, le Trenchant cherchait à se cacher dans l’ombre radar des deux chalutiers au-dessus de lui durant ses exercices de détection en cours avec la frégate Charybdis et n’avait absolument pas respecté les ordres de la Navy. « Royal Navy standing orders, in force at the time, required submarines to »remain clear of fishing vessels and never approach (them) within 2,000 yards« . Pire encore quand le rapport indique que l’appel du Trenchant indiquant que tout allait bien avait retardé les secours de huit heures au moins, secours qui auraient pu sauver des vies : »The initial incorrect reports from TRENCHANT led to an approximate hour delay in a search and rescue operation being mounted. This may have contributed to the loss of life« . La poursuite de la mission du sous-marin est vécue par les autorités comme une véritable fuite par le capitaine du sous-marin : »TRENCHANT left the scene of the collision and resumed exercise and this decision was based on insufficient information and a lack of appreciation of the reality of the situation« . La seule modification de la conduite des sous-mariniers anglais qui avait suivi le naufrage avait été de recommander d’accroître la distance d’avec les chalutiers à 3 000 yards et de proposer d’équiper les sous-marins de détecteurs d’émissions d’appareils emportés par les chalutiers dans certaines zones sensibles. Un vœu pieux non suivi d’effets : »This recommendation was put to the Ministry of Defence by Marine Directorate and examined by their technical experts. They responded in May 1991. There are technical difficulties in providing equipment capable of covering the wide range of frequencies used by echo sounders and fish finders." Le rapport final proposait également de munir les chaluts eux-mêmes de transpondeurs... jamais posés. Au total, un beau gâchis : nulle part trace d’un quelconque reproche au capitaine du Trenchant maintenu en place, et une pratique inchangée de la part de la Navy. Finalement, le Bugaled Breizh n’a fait que reproduire un accident qui s’était déjà produit, avec un sous-marin frère jumeau du Turbulent. Dans la Royal Navy, couler des chalutiers à l’aide de sous-marins d’attaque nucléaire tourne finalement à l’habitude depuis le 22 novembre 1990. Et personnellement de m’étonner que personne n’ait songé à aller déterrer ce dossier de la rencontre catastrophique entre le Trenchant et l’Antares, pourtant encore disponible dans sont intégralité sur le net, comme l’est celui du Pescado. Un accident aussi grave que celui ayant concerné le Bugaled Breizh a déjà eu lieu dans des circonstances similaires, quatorze ans avant, personne ne s’en était souvenu, et cela n’a provoqué aucun changement auprès de la marine militaire qui en était responsable. L’événement était donc tout destiné à se reproduire un jour où l’autre. Ce fut le cas ce 15 janvier 2004.

Ne reste plus qu’une seule autre hypothèse, ou deux : celle d’un SNA, mais... français, soupçon entretenu un temps par... l’attitude de Michèle Alliot-Marie, qui n’a pas voulu totalement déclassifier les éléments concernant les sous-marins nucléaires français. Pour tout dire, nous n’y croyons pas plus pour autant : c’est rarement le chemin suivi par les SNLE de l’île Longue, qui plongent au bord du plateau continental dès qu’ils le peuvent. Un sous-marin de plus de 100 mètres ne va pas naviguer dans les eaux de 50 : une faible inclinaison, d’à peine 10 degrés, et il talonne. Les sous-marins heurtent plus souvent le fond qu’on ne pense. Une thèse qu’avait rejetée déjà à l’époque Dominique Perben, mais en parlant alors de TOUS les sous-marins présents. Une confirmation contraire toute récente nous est arrivée ce 1er août : ni les SNA ni les SNLE français n’étaient sur place, et les juges le savent désormais, mais ne peuvent en faire part en raison du secret défense. Ce qui condamne le Turbulent... à moins que la Russie n’ait été aussi de sortie ce jour-là, le rare pays à avoir ces SNA en titane (classe Akula, dont le Sonar en queue est un piège à filets, ou Victor), dont des traces ont été retrouvées sur les câbles du chalut (mais beaucoup de peintures en présentent aujourd’hui, même celle recouvrant le Bugaled). Ce qui serait étonnant par des fonds d’à peine 60 m... où leurs sous-marins de ce type sortent fort peu (celui qui s’était échoué en 1981 était beaucoup plus petit et ressemblait plutôt à un vieil U-Boot allemand, étant de la classe Whisky). Les Américains préférant, on l’a vu, les côtes écossaises. Les seuls à être obligés, finalement, malgré leur 80 mètres de long, à naviguer avec aussi peu d’eau sont les SNA anglais, s’ils veulent entrer ou sortir de leur base de Plymouth-Devonport pour rejoindre l’Atlantique ou la Baltique. Leurs mouvements sont toujours visibles de satellite, car les fonds ne sont que de 20 m maxi à Plymouth, et aucun ne se risque à sortir en plongée. Aucun non plus ne prendrait le risque de prendre la direction du détroit du Pas-de-Calais, trop peu profond et bien davantage fréquenté. Non, de toutes les hypothèses, ne reste aujourd’hui que celle du Turbulent. Et du mensonge anglais, entretenu parfois à coups de menaces auprès de ses compatriotes marins-pêcheurs.

En septembre prochain, à Quimper, tout le monde change d’affectation : Anne Kayanakis cède sa place à Eric Tuffery et les juges Foltzer et Corre s’en vont. Leurs successeurs incrimineront-ils nommément cette fois le Turbulent ? Les familles devront encore attendre, mais elles peuvent se dire que l’étau s’est nettement resserré ces derniers mois. L’espoir de voir un jour le responsable en justice n’a donc pas encore totalement disparu, au contraire. Mais il demeure mince, alors que le coupable unique est tout désigné, et il s’appelle Turbulent. Nous verrons bientôt jusqu’où nous mènent exactement les secrets entre Etats dans cette douloureuse affaire. Et si la Royal Navy cesse de refuser de reconnaître son implication dans le drame.

Documents joints à cet article

131 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON