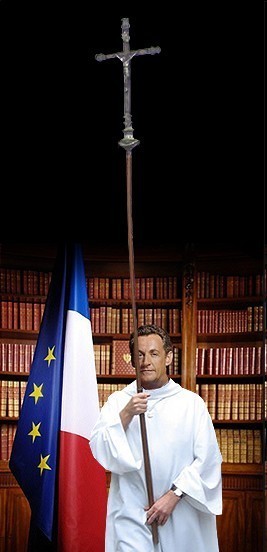

La fragile légitimité de Nicolas Sarkozy

Pendant des siècles, la question de la légitimité du pouvoir et de l’autorité ne se posait pas. Elle n’avait même aucun sens. L’homme obéissait à un autre que soi et cet autre se présentait comme le représentant de « forces supérieures » (divinités ou Dieu, cosmogonies diverses, etc.) dont il tirait sa légitimité .

Le pouvoir auquel tout individu était assujetti procédait d’une cause externe, présentée le plus souvent comme surnaturelle.

Les sociétés démocratiques, sous l’effet du processus de sécularisation, ont fait disparaître la cause externe qui avait permis la justification du pouvoir.

C’est la raison pour laquelle, dans les sociétés démocratiques, le pouvoir est amené sans cesse à se justifier, d’autant plus que ces sociétés proclament volontiers la liberté, l’égalité et la fraternité entre tous ses membres.

En effet, en l’absence de tout principe transcendant, comment justifier que l’on puisse conférer le droit à certains d’exercer un pouvoir et une autorité sur les autres ?

Au sein des systèmes politiques démocratiques, le pouvoir résulte donc d’un pacte social, que les juristes désignent sous le nom de « Constitution ». Ce pacte définit les modalités d’accès au pouvoir, ses conditions d’exercice et ses limites.

Considérant que tout homme ayant du pouvoir a une inclination naturelle à en abuser, les sociétés démocratiques postulent aussi que toute personne dépositaire de l’autorité doit être encadrée par des contre-pouvoirs.

Contraint à se justifier sans cesse, le pouvoir est en quelque sorte obligé de se « relégitimer » de constitution en constitution, de régime en régime (monarchie parlementaire, république parlementaire, république présidentielle, etc.), et depuis 1958 en France, de président de la République en président de la République.

Mais il n’y a pas que les règles juridiques qui légitiment le pouvoir.

En démocratie, le pouvoir doit être également consenti par tous, c‘est-à-dire qu’il doit être reconnu, autant que faire se peut, par l’ensemble du corps social.

Généralement, il l’est aux termes de scrutins qui scellent la relation d’autorité entre l’élu, d’une part, et la société, d’autre part.

Cette relation est limitée dans le temps selon les mandats.

Mais les résultats d’un scrutin n’équivalent pas à un blanc-seing donné à toute personne élue. Encore faut-il que cette dernière soit reconnue comme telle en inspirant un minimum de respect et de confiance.

Si ce respect et cette confiance disparaissent, tout demeure possible.

Et je ne parle même de la situation extrême où la personne élue se livre à des agissements qui contreviennent directement aux règles communes qui fondent la société.

Depuis le 6 mai 2007, qu’en est-il de la légitimité du pouvoir ?

- De révision en révision, la constitution du 4 octobre 1958 n’est plus que l’ombre d’elle-même ;

- le rôle du président de la République empiète sur celui du premier ministre à un point tel qu’on ne sait plus exactement qui fait quoi ;

- le style du chef de l’Etat actuel contraste radicalement avec celui de ses prédécesseurs (omniprésence, logorrhée permanente, discours provocateurs et invectives, jouissance ostentatoire du pouvoir longtemps confortée par une opposition défaillante, etc.) ;

- le président de la République apparaît pour beaucoup de citoyens comme le représentant d’intérêts particuliers plutôt que comme le garant de l’intérêt général ;

- le décalage entre les promesses et les engagements de campagne et les réalisations effectives creuse chaque jour un peu plus le lien de reconnaissance et de confiance entre l’élu et le corps social ;

- les soupçons entourant le financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy contribuent également à ce décalage qui risque éventuellement de déboucher sur une crise majeure de reconnaissance et de confiance ;

- le parti majoritaire (l’UMP) perd tout sens de la mesure et, à chaque polémique, se complait dans la grossièreté et l’outrance.

Bien sûr, les points ci-dessus ne sont pas énumérés exhaustivement. Il y en a certainement d’autres.

Au vu de ce qui précède, il n’est donc guère étonnant que de plus en plus de citoyens disent aujourd’hui ouvertement que Nicolas Sarkozy n’est pas « leur » président.

Nombreux sont ceux qui le perçoivent comme un élément externe à leur vie, comme une « erreur de casting » ou encore comme un individu contreproductif.

En effet, si les hommes politiques « s’approprient » le pouvoir par les élections, il faut aussi que les électeurs « s’approprient » celles et ceux qu’ils élisent.

Il faut que les électeurs (y compris ceux qui ne votent pas) aient le sentiment que ceux qui les représentent, soient réellement l’émanation de la volonté générale et qu’ils adoptent un comportement incitant au respect et à la considération.

Or, Nicolas Sarkozy n’inspire ni respect ni considération.

Selon l’humeur générale du moment, le président de la République amuse ou agace.

Une dérision ambiante teintée de colère sourde effiloche, chaque jour un peu plus, la légitimité de celui qui fut pourtant élu au suffrage universel direct

9 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON