Louis Nicolas Sarkozy ?

Sarkoléon, Nicolas III, Napoléon IV... Nicolas Sarkozy serait-il un nouveau Napoléon III ? Pas si sûr que cela... Retour historique.

Budget de l’Élysée augmenté, classe politique impopulaire, inconsistance de l’opposition, jeunesse, sport ostentatoire, volontarisme présidentiel, peoplisation présidentielle... Certains ont perçu beaucoup de points communs entre Nicolas Sarkozy et Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III.

Il n’est pas question ici de faire un parallèle trop anachronique, même si la nostalgie de la grandeur napoléonienne encore très présente à l’époque (la fin du Ier Empire avait eu lieu trente-trois ans auparavant) pourrait être comparée avec la nostalgie de la France gaullienne (la fin de la présidence de de Gaulle a eu lieu il y a 38 ans).

Déjà, parce que justement, cette nostalgie ne s’est pas beaucoup exprimée en 2007, l’UMP ayant été le fossoyeur du gaullisme politique.

Et ensuite, parce que le contexte institutionnel était fort différent : les pouvoirs présidentiels de Louis Napoléon étaient inexistants, sa popularité très élevée (et exclusive, ne permettant à aucune autre personnalité de se dégager du lot, ce qui n’est pas le cas en 2007) et le régime qui avait voulu copier la Constitution américaine était l’un des régimes d’Assemblées qui ont le plus paralysé la France.

Retournons à cette époque républicaine très particulière et très brève.

Voici donc le renversement du vieux roi Louis-Philippe. Il n’a pas insisté, trois jours d’émeutes et il s’enfuie. La République est proclamée en février 1848. On commence à élire des députés.

Louis Napoléon, seul à vraiment comprendre la situation

Louis Napoléon, prudemment de Londres, fait savoir qu’il approuve le nouveau régime. Il se fait élire spontanément dans quatre départements, puis trois autres.

L’Assemblée n’est pas géniale. Elle est truffée de politiciens sans notion d’intérêt général. Plus une Assemblée de type fin IIIe ou IVe République. Surtout dominée d’ailleurs par les conservateurs (légitimistes, orléanistes).

Les républicains, comme Ledru-Rollin, sont plutôt taxés d’extrémistes, et les socialistes sont qualifiés d’affreux dangereux (ça a changé).

Les plus brillants des républicains comme Tocqueville n’ont pas eu beaucoup d’influence sur le cours des événements.

Une élection présidentielle est prévue en décembre 1848, au suffrage universel direct. C’est tout nouveau. Doublement. Le principe même d’un président de la République : ni Lafayette, ni Lazare Carnot n’ont réussi à instituer cette fonction depuis 1792. Et la désignation par tous les Français. Novateur.

Le général Cavaignac, qui est candidat, n’a aucune inquiétude. Il sait qu’il va être élu. Connu à Paris comme celui qui a rétabli l’ordre, conservateur, rassurant. Lamartine, ministre, lui, se base aussi sur sa notoriété. Ledru-Rollin y croit...

Et Thiers, monarchiste, ancien jeune président du Conseil de Louis-Philippe (à 39 ans), refuse de se présenter, car il est « trop honnête garçon pour épouser une si mauvaise fille » et soutient Louis Napoléon avec le Parti de l’Ordre, convaincu à tort que « c’est un crétin que l’on mènera ».

C’est là que Louis Napoléon Bonaparte y voit l’avantage de s’engager. Cela faisait depuis longtemps qu’il professait des théories sociales assez audacieuses. Il a été élu déjà député, il n’a pas de parti, pas beaucoup de proches mais beaucoup de gens l’encouragent, crient « Vive l’empereur ! » à son passage.

Finalement, c’est le seul candidat qui fait vraiment campagne, qui a compris ce qu’est une élection directe. Dans les régions, partout, des relais l’aident à faire sa propagande.

C’est donc tout naturellement qu’il est élu triomphalement (74%). En fait, la notoriété de son patronyme a beaucoup aidé. Beaucoup d’anciens combattants de l’époque napoléonienne sont nostalgiques de la gloire impériale.

Une présidence fantoche

Mais très vite, Louis Napoléon Bonaparte (qui a quarante ans) déchante. On l’a casé dans un palais loin de tout, à l’Élysée. Le pouvoir se situe à l’Assemblée nationale, et dans le gouvernement qui provient de l’Assemblée.

Alors, l’homme se recentre sur l’apparat, sur la vitrine, l’apparence. Dédaigné par la classe dirigeante, il est vite apprécié par les gens du peuple car il prend le temps de les saluer, de les écouter. Il relooke sa garde personnelle, s’habille d’un bel uniforme, fait de l’équitation au bois de Boulogne, ou au parc de Saint-Cloud.

Pendant ce temps, le régime d’Assemblée est de plus en plus enlisé. Les républicains sont gênés car nous sommes en république, les majoritaires sont monarchistes mais ont le pouvoir. Il n’existe pas de parti bonapartiste et Louis Napoléon s’est bien gardé d’en créer, se disant représentant de tous les Français.

Disputes parlementaires, polémiques, décisions insensées... et aussi ce régime, qui interdit au président de la République de se représenter après quatre ans de mandat.

Or, au fur et à mesure qu’on se rapproche de décembre 1852 (et même, de mai 1852, car l’Assemblée voulait changer le président en même temps que son renouvellement), on constate qu’il n’y a personne d’autre que Louis Napoléon qui peut se prévaloir de représenter le peuple, car il est très populaire.

Un coup d’État inéluctable

contre un régime englué dans ses contradictions

L’idée d’un coup d’État est dans toutes les bouches, coup d’État napoléonien ou coup d’État républicain, ou encore coup d’État monarchiste...

Président sans pouvoir, Louis Napoléon multiplie le nombre de réceptions à l’Élysée, rencontre du beau monde... et obtient de l’Assemblée des rallonges budgétaires.

À l’époque, Victor Hugo juge Louis Napoléon intéressant. Républicain, il voit en lui celui qui s’occuperait des gens, qui ferait du social. Louis Napoléon a beaucoup d’estime pour lui aussi. Mais comme il ne sera pas nommé ministre, vexé, Hugo s’attachera à s’opposer à Napoléon le Petit, et surtout à le ridiculiser par rapport à son oncle.

Quant à Adolphe Thiers, il est l’un des représentants de ceux qui ont actuellement le pouvoir.

La situation se dégrade notablement avec la décision du suffrage censitaire : les parlementaires bourgeois retirent aux ouvriers leur droit de vote. Le prince président prend alors leur défense, en soutenant le suffrage universel.

Le 24 janvier 1851, Louis Napoléon change le gouvernement et nomme ses propres ministres, plutôt hauts fonctionnaires « aussi dévoués qu’inconnus ». Il fait une tournée triomphale en province. C’est le début des petits coups politiques du prince.

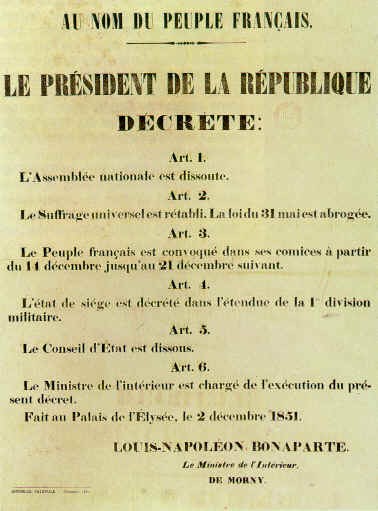

Qui finissent au 2 décembre 1851 où, tout naturellement, il dissout l’Assemblée, nomme Morny à l’Intérieur, s’aide de Maupas, Magnan, Saint-Arnaud et Persigny (lui, assez timoré dans ses engagements).

Peu de résistance. Morny refuse cyniquement d’intervenir trop tôt et attend le 4 décembre pour ensanglanter Paris (contre le souhait de Maupas qui préfère moins d’effusion de sang) et impressionner les gens. Mais globalement, pas beaucoup de résistance, pas beaucoup de victimes, estimées au nombre de 600 à comparer aux 20 000 de la répression de la Commune par Thiers.

Fastes, autoritarisme et prospérité

Il déménage alors au château des Tuileries, qui, comme le château de Saint-Cloud, autre résidence napoléonienne, sera détruit en 1870 et jamais reconstruit par la République.

Et place son oncle, le vieux roi Jérôme à la présidence du Sénat (Morny, après une disgrâce qui le renvoie dans son affairisme prospère, reprendra pied en politique en prenant la présidence du Corps législatif en 1854).

Tout le monde approuve le retour à un État autoritaire. Au départ, Louis Napoléon s’octroie un mandat de dix ans, envisage un mandat à vie (comme le Premier Consul, son oncle), puis, alors que tout le monde l’attend, fait un nouveau plébiscite pour restaurer l’Empire le 2 décembre 1852. Sous le nom de Napoléon III.

Commence alors une période de près de deux décennies de privation de liberté politique mais aussi de progrès économiques et industriels indéniables, avec la mise en place d’infrastructures nouvelles sur le territoire français (routes et voies ferrées).

C’est pourquoi les constituants républicains des trois Républiques qui suivront ont toujours refusé la mise en place d’une élection présidentielle au suffrage universel direct, craignant un nouveau Napoléon III. De Gaulle le restaurera en 1962, à la suite de l’attentat du Petit Clamart, et depuis 1965, le suffrage universel direct sera adopté définitivement par la population.

En finir avec le célibat

Pour revenir sur la peoplisation, une anecdote pour la fin.

En fait, sur le début de l’Empire. Basé désormais sur l’hérédité, le régime nécessite donc que Napoléon III se marie et enfante.

Son choix est fait sur la seule femme qui se refuse à lui (l’homme a séduit de très nombreuses femmes). Il choisira pour épouse contre les avis de sa famille celle qu’il aime et qu’il trouve jolie (ses proches la trouvent une bonne « maîtresse », mais pas une épouse).

Peu avant sa déclaration d’amour, le nouvel empereur, dans la cour du château de Fontainebleau, la voit au balcon de ses appartements, et lui demande s’il peut venir la rejoindre dans sa chambre. Et la belle Eugénie de Montijo de répondre : « Par la chapelle, Sire ! »

Documents joints à cet article

25 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON