La leçon du procès Bonnemaison

« La loi est faite pour nous protéger. Protéger les patients, les médecins, y compris contre eux-mêmes. Certes, elle peut avoir vocation à évoluer en fonction des demandes de la société. Mais elle peut être faite aussi pour leur résister quand il s'agit de protéger les valeurs auxquelles nous sommes attachés. » (Olivier Tcherkessoff, avocat général, le 23 octobre 2015 à Angers).

Cet article, à l'exception de quelques phrases, a été rédigé avant l'annonce de la tentative de suicide de Nicolas Bonnemaison le 31 octobre 2015. Son pronostic vital n'est plus engagé. Je m'en réjouis et je lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Ce geste désespéré ne remet cependant pas en cause la chose jugée, d'autant plus qu'aucun protagoniste tant judiciaire qu'administratif n'a jamais mis en cause sa bonne foi.

Le procès de Nicolas Bonnemaison est comme tous les procès aux assises. Il est toujours très difficile d’en parler car d’une part, il s’agit d’une situation très particulière, très spécifique (ce sont des faits bien concrets qui sont jugés, pas des généralités, pas des idées, pas des principes, pas des concepts), et d’autre part, par nécessité, sont étalées des vies privées qui ne demandaient qu’à rester dans l’intimité de l’anonymat.

Par ailleurs, le sujet lui-même est très sensible, aux frontières floues, aux considérations philosophiques très diverses, si bien que la prudence doit toujours régner et s’imposer dans les réflexions.

Néanmoins, parce qu’il a suscité beaucoup de passion populaire (c’est souvent le cas des assises), il m’a semblé pertinent d’évoquer ce procès pour analyser un certain nombre d’éléments. Et le premier, c’est que les médias ont été beaucoup plus partagés et contrastés pour ce second procès que lors du premier. Peut-être parce qu’il n’est pas si symbolique de ce que certains lobbyistes voudraient imposer à la société et qu’entre temps, un autre "symbole", bien malgré lui, est venu bousculer les unes de l’actualité.

Rappel des faits

Nicolas Bonnemaison (54 ans) est un ancien médecin urgentiste qui a brillamment gravi les échelons de sa profession en devenant chef de service et même chef de l’unité d’hospitalisation de courte durée qu’il a créée à l’hôpital de Bayonne. Sa thèse de doctorat en 1997 avait porté sur les soins palliatifs. La fin de vie est donc un sujet qu’il connaît assez bien. Selon la défense, le médecin est très humain, très apprécié, très investi, très professionnel malgré, selon l’accusation, une certaine fragilité psychologique, due notamment à des événements de sa vie personnelle qui ont été étalés dans la presse et qui sont nécessaires d’être connus par les jurés mais qui ne m’intéressent pas ici.

C’est le 9 août 2011 que "l’affaire Bonnemaison" a éclaté, à partir du lancement d’une alerte par des membres de l’équipe soignante rapportée jusqu’à la direction de l’hôpital et le directeur de l’hôpital, responsable malgré les reproches qui lui ont été faits par la suite de ne pas avoir interrogé Nicolas Bonnemaison au préalable, a tout de suite alerté la police. Le directeur avait peur d’une récidive dans les heures qui suivaient.

La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Aquitaine l’a radié à vie du tableau de l’ordre des médecins le 24 janvier 2013 (décision n°1076), décision confirmée en appel par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 15 avril 2014 (décision n°11870) et par la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’État le 19 décembre 2014 (décision n°381245 publiée le 30 décembre 2014) : « En infligeant délibérément la mort (…), le médecin ne méconnaît pas seulement le code de déontologie : il prend le risque d’instaurer une défiance généralisée des patients à l’égard des médecins et de l’ensemble des personnels soignants. (…) En aucune circonstance, et quelle que soit la difficulté de sa tâche, le médecin n’a le droit de tuer. En transgressant cet interdit fondamental, [il] s’est disqualifié pour l’exercice de la profession médicale. » (30 décembre 2014).

Cette sanction, la plus grave pour un médecin, est une sanction disciplinaire, elle est administrative et n’a rien à voir avec le pénal.

En pénal, la cour d’assises de Pau a acquitté Nicolas Bonnemaison le 25 juin 2014 en première instance et après de longues heures de délibération, les douze jurés de la cour d’assises d’Angers l’a condamné à deux ans de prison avec sursis le 24 octobre 2015 en appel, tandis que l’avocat général avait requis cinq ans de prison avec sursis dans les deux procès.

Il faut donc comprendre que depuis quatre ans, Nicolas Bonnemaison n’est plus en état d’exercer sa profession en raison de sa radiation disciplinaire, et qu’il est soumis à la violence tant psychologique et personnelle d’un procès aux assises et les titres des journaux n'aident certainement pas à se reconstruire.

La tentative de suicide a d'ailleurs confirmé sa fragilité psychologique et l'on pourrait toujours s'interroger sur l'idée de confier la vie de patients très vulnérables arrivés aux urgences à un médecin aussi fragile comme sur l'idée de confier la vie des passagers d'un avion à un pilote suicidaire (cette considération pose une grave question de droit social puisqu'il n'est pas souhaitable ni réalisable d'interdire l'accès à certains emplois de personnes dépressives, mais l'interrogation resterait quand même pertinente pour des métiers où la vie des personnes peut être mise en danger ; c'est ici un autre sujet).

Les faits qui ont été reprochés à Nicolas Bonnemaison sont eux aussi violents. Il pouvait même risquer la détention à perpétuité puisqu’il était accusé d’homicides avec préméditation, autrement dit d’assassinats, plus exactement d’atteinte à la vie de sept de ses patients par « l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort », ce qui constitue un empoisonnement selon l’article 221-5 du code pénal. Par ailleurs, l’article R. 4127-8 du code de la santé publique interdit toute mort intentionnelle : « Le médecin (…) n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. ».

Ce qu’on lui a reproché

Concrètement, Nicolas Bonnemaison était jugé sur sept décès suspects dans son service qui auraient été engendrés par empoisonnement.

Évacuons déjà l’établissement des faits car sauf pour un détail (non négligeable), Nicolas Bonnemaison a reconnu les faits qu’on lui a reprochés et pour lesquels il était en procès.

Les sept patients admis dans son service qui sont morts ainsi étaient en fin de vie et n’avaient que quelques jours d’existence avant de mourir. A priori, aucun ne semblait se trouver dans une phase de souffrance réfractaire. Enfin, Nicolas Bonnemaison a admis avoir injecté pour six de ces patients une dose de sédatif telle que la mort ne pouvait que survenir quelques heures plus tard, et pour un autre de ces patients (l’accusation parle de deux patients, c’est le "détail"), il a injecté non pas une dose de sédatif mais du curare, poison violent, et il a même admis qu’il avait eu l’intention d’injecter du curare sur d’autres patients qui ont décédé avant d’avoir mise en œuvre son intention.

Comme on le voit, le sujet touche au plus intime et au plus grave, la fin de vie.

Comme le milieu hospitalier ne manque pas d’humour vache (l’anecdote du pari de l’urgentiste en est la preuve, mais ne signifie rien sur la "culpabilité" de ses intentions), je me risquerais donc à décrire ce médecin comme l’humoriste Pierre Desproges l’avait fait du professeur Gaston Montblanc en 1988 (on se rappelle que Desproges était contre le cancer et on a su pourquoi) : « Au crépuscule d'une vie d'ascète escarlapien, toute entière consacrée à soulager les souffrances des anciens du cours Simon, nominés pour les 7 d'Or, il avait découvert, après des nuits entières de veille au chevet des comateux du gratin, que ceux-ci ne souffraient plus dès qu'ils étaient morts. Partant de ce principe simple, il conçut l'idée révolutionnaire de finir lui-même ses patients par infection intraveineuse de jus d'amanite phalloïde. » ("L’Almanach 1989").

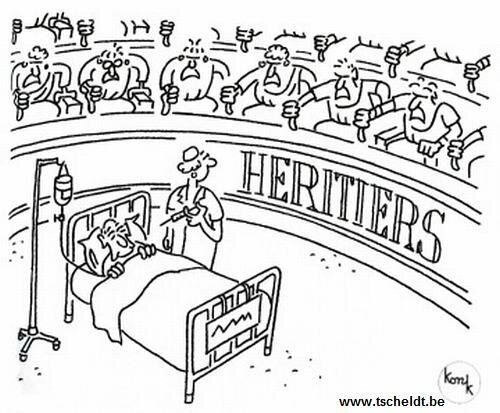

Ce qui semble également établi, c’est que Nicolas Bonnemaison avait agi de bonne foi, croyant bien faire, et que son intention n’avait rien de criminel, qu’il n’avait pas des considérations d’assassin (notamment, il n’avait aucun intérêt à supprimer ces patients, pas de vol d’héritage, etc.) : « Il ne fait aucun doute à nos yeux que vous avez agi par compassion, comme vous l’avez dit à plusieurs reprises. Pourtant, la loi vous permettait de répondre à de telles situations : l’article L. 1110-5 du code de la santé publique autorise le médecin à administrer une sédation "qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie", lorsque c’est le seul moyen de soulager la souffrance du patient. Mais ce n’est pas un sédatif que vous avez employé : c’est un poison. » (Conseil d’État, le 30 décembre 2014).

Aux assises aussi cette bonne foi a été reconnue par l’avocat général : « L'intention de hâter la fin est donc clairement caractérisée. Cela n'empêche pas que Nicolas Bonnemaison a agi de bonne foi en pensant bien faire. Il s'est enfermé dans sa propre logique. Il est persuadé de faire le bien alors qu'il fait le mal et personne ne peut le lui dire car il agit seul. » (Olivier Tcherkessoff, le 23 octobre 2015).

Un symbole du combat pour l’euthanasie ?

Et non ! Nicolas Bonnemaison n’est pas un militant de l’euthanasie. Au contraire, toute sa défense a été basée sur le fait que, s’il savait que ses injections pouvaient abréger la vie (la fameuse règle du double effet), son intention n’était pas de tuer mais de soulager la souffrance : « L’euthanasie n’est effectivement pas mon combat. Mon rôle, ce n’est pas de précipiter les décès, ni de libérer des lits. C’est de soulager les patients. De faire en sorte qu’ils ne souffrent pas. » (12 juin 2014).

D’ailleurs, dans son mémoire de thèse, n’avait-il pas écrit justement : « Si l'indignité, c'est la souffrance, il faut se battre pour soulager la souffrance. S'ils se battent pour soulager cette souffrance, les soignants ne seront pas tentés par l'euthanasie. » ?

En brandissant imprudemment l'étendard de Nicolas Bonnemaison (bien malgré lui, donc), les lobbyistes de l'euthanasie montrent ainsi leur vrai visage : ils veulent imposer à la société la pratique de l'euthanasie sans le consentement des patients ni de leurs familles et proches, avec l'emploi de curare qui, loin de soulager la souffrance (comme ils le prétendent), précipite la personne dans une mort très douloureuse (par étouffement). C'est imposer à toute la société une culture de la mort qui ne peut être basée que sur l'utilitarisme, le consumérisme et l'eugénisme et qui, forcément, va détruire le lien de confiance parfois fragile entre les patients et les soignants. Les gesticulations médiatiques d'un Jean-Luc Romero me paraissent à cet égard largement contreproductives par rapport à sa cause idéologique.

Soulager la souffrance ?

S’il y a bien un argument qui ne tenait pas la route dans la défense de Nicolas Bonnemaison, c’était bien celui de soulager la souffrance en injectant du curare. Car le curare est un poison violent, mortel donc, ce qui a certes abrégé la souffrance par son effet létal, mais ne l’a pas soulagée et au contraire, l’a amplifiée.

En effet, le curare est un produit qui n’altère pas la conscience mais qui paralyse les muscles (pas le cœur) et donc, qui empêche de respirer. La mort se fait donc de manière cruelle puisque le patient n’est pas endormi et meurt étouffé. Le curare est utilisé pour certaines opérations délicates pour être sûr que le patient ne bouge pas, à condition évidemment qu’il bénéficie d’une ventilation par un respirateur artificiel.

Certains ont pourtant envisagé le curare pour soulager …non pas la souffrance du patient en fin de vie mais l’émotion de ses proches impressionnés par éventuellement des mouvements désordonnés du patient et rassurés de voir ses muscles se relâcher, une mort d’apparence paisible mais en l’occurrence atroce.

Si l’argument de soulager la souffrance est évidemment valable avec les sédatifs (c’est toute la base de la loi du 22 avril 2005 et de la proposition Claeys-Leonetti), il tient nettement moins avec le curare.

Les quatre principales fautes de l’urgentiste

La loi du 22 avril 2005 encadre parfaitement la procédure de fin de vie, et est satisfaisante pour la plus grande majorité (98%) des situations. Nicolas Bonnemaison n’a pas du tout suivi la procédure légale.

Le plus grave a été sa solitude, tant dans la décision que dans sa mise en œuvre, une mise en œuvre en cachette, en se servant discrètement dans la pharmacie, parfois d’un autre service pour éviter de réduire trop rapidement les stocks de sédatifs dans son service, en laissant plusieurs heures une seringue chargée dans sa poche sans protection stérilisante (mais le risque d’infecter le patient n’avait pas de conséquence si l’intention était de le tuer).

L’urgentiste a expliqué cette solitude parce que cette décision étant très grave à prendre et à mettre en œuvre, il ne voulait pas la faire reposer sur la famille qui aurait culpabilisé ni sur l’équipe médicale : « C‘est un point de la loi Leonetti avec lequel je suis en difficulté. J‘ai le sentiment de transférer une responsabilité de médecin sur la famille. Décider la sédation, c’est raccourcir la vie. Ne pas la décider, c’est se dire qu’on va prolonger la souffrance. Cette décision, dans un cas comme dans l’autre, est une source de culpabilité pour la famille. » (12 juin 2014).

Mais en agissant seul, Nicolas Bonnemaison en est revenu, en fait, aux temps de la toute puissance des mandarins, des médecins qui décidaient de tout sans consulter leurs patients ni leur famille. Cela va donc largement à l’encontre des lois depuis 1999 où la parole du patient est indispensable. Cela va à l’encontre de l’autonomie des patients.

Quatre fautes ont donc pu être relevées dans les sept décès en question, résumées par Jean Leonetti ainsi : « une pratique euthanasique associée à une pratique autoritaire, solitaire et paternaliste ».

D’une part, il y a eu une mauvaise appréciation de la situation puisque les patients qu’il a entraînés dans la mort n’étaient pas en souffrance réfractaire et leur état était stable et apaisé. Pire, dans un ou deux cas, il a administré du curare : non seulement il a délibérément eu l'intention de tuer, mais en plus,son geste a entraîné des souffrances supplémentaires pour le patient.

D’autre part, il n’a procédé à aucune procédure collégiale, à savoir réunir l’équipe médicale et soignante pour envisager collectivement son geste. C’est à mon sens un point crucial : une personne, quelle qu’elle soit, peut se tromper, est faillible, avoir une mauvaise perception de la réalité, sans compter tout ce qui peut l’influencer par son état psychologique (d’où le fait que ce sujet a été abordé durant le procès), mais il est plus difficile que toute une équipe se trompe en même temps. Elle peut ainsi corriger les erreurs d’appréciation individuelles.

De plus, c’est moins crucial dans la définition des actes mais très important d’un point de vue psychologique, il n’a pas parlé avec la famille, avec les proches des patients, qui n’ont donc pas eu le temps de revoir une dernière fois leur parent avant qu’il ne mourût. Pour faire le deuil, c’est plus difficile.

Enfin, la quatrième faute que j’aurais même dû évoquer en premier, c’est qu’il n’y a pas eu de consentement du patient ou de ses proches, conséquence directe de l’isolement du médecin. Cela signifie qu’un médecin, seul, dans un hôpital, peut avoir droit de vie et de mort sur ses patients. De quoi encourager les plus âgés à être réticents à toute hospitalisation. Avec raison.

Deux anciens ministres à la barre

Deux anciens ministres, Michèle Delaunay et Jean Leonetti, sont venus participer à ce procès en appel pour donner leur point de vue, à la fois de législateurs (ils sont tous les deux députés) mais aussi de médecins (ils sont tous les deux chef de service dans un hôpital ou clinique et connaissent très bien les situations de fin vie). Enfin, les deux ont pris une part active dans l’élaboration de la loi Claeys-Leonetti en cours de discussion.

Michèle Delaunay a en effet témoigné de manière assez énigmatique pour un juriste mais avec l’expérience d’une cancérologue qui connaît bien son métier : « La loi ne pourra jamais tout résoudre. Jamais. Il y a aura toujours, à un moment, un colloque singulier entre le médecin et la personne qui va mourir. Et dans ce moment, la loi doit se retirer sur la pointe des pieds. » (13 octobre 2015). C’est cette dernière phrase qui a pu faire frémir certaines personnes car cette phrase n’est pas du tout satisfaisante intellectuellement, même si dans la pratique, elle n’est pas du tout déraisonnable.

Jean Leonetti a été aussi d’une grande justesse dans son apport : « Le fait de ne pas se parler fragiliser. La collégialité et la traçabilité des décisions prises sont au contraire là pour protéger tout le monde, l’équipe médicale, la famille et le patient. (…) Je crois pour autant qu’il faut que les choses soient dites, écrites, partagées, discutées. L’homme est fragile, il l’est encore plus face à la mort de l’autre. Face à la mort, on doit être dans l’empathie retenue, pas dans la compassion fusionnelle. Parce que dans le regard de l’autre, à ce moment-là, si je suis seul, je lis ma propre détresse. » (21 octobre 2015). Et l’ancien ministre de citer un de ses anciens patrons reprenant un vieux principe de Kant : « Ce que tu n’es pas capable d’écrire, ne le fais pas ! ».

Le verdict

La chroniqueuse judiciaire du journal "Le Monde" Pascale Robert-Diard a très bien traduit le sentiment de beaucoup de personnes à l’annonce du verdict en appel : « Le verdict de la cour de Maine-et-Loire est juridiquement illisible. Peut-être parce qu’il a été rendu la main tremblante d’humilité. » ("Le Monde", 24 octobre 2015).

En effet, Nicolas Bonnemaison a été acquitté pour six des sept décès et condamné à une peine symbolique pour le septième décès parce que la famille de cette septième victime n’était pas consentante.

Autre chroniqueur judiciaire, Jean-Yves Nau s’est interrogé sur ce verdict : « On ne saura jamais rien des débats, des oppositions, des interrogations, des angoisses qui agitèrent jurés et magistrats dans l’élaboration du verdict. Faut-il imaginer que ce jugement a été élaboré par des femmes et des hommes qui songeaient, aussi, à la portée symbolique de leur décision commune ? Ont-ils voulu signifier qu’ils condamnaient un ancien médecin qui avait certes bel et bien empoisonné, mais qui n’était pas pour autant un assassin ? Un homme d’une particulière fragilité qui, contrairement à ce que laissait entendre le coryphée bien pensant, n’était nullement le héraut du suicide médicalement assisté et du droit de mourir dans la dignité. » (25 octobre 2015).

Les jurés ont donc exclusivement jugé sur l’absence de consentement des familles. De consentement a posteriori puisque si les familles des autres victimes ont plutôt été amenées à défendre Nicolas Bonnemaison (sauf pour une victime où la famille est en désaccord, l’un de ses membres s’étant aussi porté partie civile), elles n’ont pas été informées ni consultées par le médecin.

La cour d’assises n’a donc pas condamné l’utilisation d’une surdose de sédatifs sur des personnes dans le coma, ni l’administration du curare qui a amplifié la douleur chez un patient en fin de la vie, ni l’absence de procédure collégiale, ni l’absence de consentement des patients, mais seulement l’absence du consentement a posteriori de la famille.

Ce jugement, sur le fond, ne tient donc pas beaucoup la route, pas plus que si la cour avait acquitté un assassin payé par une famille qui avait tué l’un des membres de cette famille. Cela d’un point de vue intellectuel et même juridique.

Sur la forme, et d’un point de vue humain, il aurait été a contrario "injuste" de condamner Nicolas Bonnemaison à de la prison ferme mais il était nécessaire qu’il fût condamné (et pas acquitté comme en première instance) car ses gestes étaient des fautes graves qui pourraient remettre en cause le lien de confiance entre les patients et les soignants (comme l’a dit le rapporteur du Conseil d’État le 30 décembre 2014).

Donc, le fait que ce médecin a été condamné à deux ans de prison avec sursis ne paraît donc pas scandaleux, dans un sens comme dans un autre, c’est plutôt sur le fond, sur la raison de cette peine qu’il y a une véritable "illisibilité" pour reprendre le terme de Pascale Robert-Diard.

Si la boîte de Pandore venait à s’ouvrir…

Comme on le voit, les assises, par deux fois et avec un dépaysement de la justice pour l’appel, ont été très clémentes concernant les actes euthanasiques (comme les a qualifiés Jean Leonetti) d’un médecin qui s’est pris pour Dieu tout puissant, sans en référer à personne, ni à l’équipe médicale et soignante, ni à la famille.

Pourtant, la loi du 22 avril 2005 encadre très précisément les procédures concernant tout acte médical pour la fin de vie et autorise les traitements sédatifs en cas de souffrance réfractaire du patient.

On voit donc bien que légiférer sur l’euthanasie, c’est-à-dire que la République autorise par ses lois à ce qu’un médecin donne intentionnellement la mort aboutira forcément à la multiplication des abus du type Bonnemaison. Et la justice ne sera plus en mesure de séparer les médecins "de bonne foi" de ceux qui auront eu une intention criminelle, avec éventuellement la complicité des familles.

La société française a atteint son niveau de protection juridique minimale des plus vulnérables. Légaliser l’euthanasie ou le suicide médicalement assisté, ce serait encourager les médecins comme Nicolas Bonnemaison avec beaucoup moins d’outils juridiques pour les confronter à la justice. Les expériences à l’étranger ont montré que les légalisations de l’euthanasie ont engendré de nombreux abus …impunis, parce que les victimes euthanasiées n’ont plus la capacité de déposer plainte, évidemment.

Comme l’a expliqué Michèle Delaunay, il y a des endroits et des moments où la loi doit partir sur la pointe des pieds. L’euthanasie est un acte grave et ponctuel qui ne peut pas être légalisé parce que c’est à la justice de décider s’il y a intention criminelle ou pas. Et pour Nicolas Bonnemaison, elle a clairement répondu non et tant mieux pour lui. Une loi répondra d’office pour tous les autres, au mépris de la protection élémentaire des malades et des personnes en fin de vie les plus fragiles.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (2 novembre 2015)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

La leçon du procès Bonnemaison.

Les deux rapports des commissions sénatoriales en deuxième lecture (à télécharger).

Retour synthétique sur la loi Claeys-Leonetti.

La loi Claeys-Leonetti en commission au Sénat pour la deuxième lecture.

Les sondages sur la fin de vie.

Les expériences de l’étranger.

Verbatim de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.

Indépendance professionnelle et morale.

Fausse solution.

Autre fausse solution.

La loi du 22 avril 2005.

Adoption en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.

La fin de vie en seconde lecture.

Acharnement judiciaire.

Directives anticipées et personne de confiance.

Chaque vie humaine compte.

Sursis surprise.

27 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON