Nous ne sommes pas pour la liberté d’expression

Nous devrions nous rapprocher d'une analyse à partir de l'observation. Il faut choisir les mots au plus près des choses.

Pour la plupart des principes, les hommes ont du mal à faire le lien entre le local et le global, entre ce qui se passe autour d'eux et ce qui se passe globalement. Les hommes croient trop que les comportements sortent des idées, alors qu'il y a de nombreuses distorsions entre les idées que l'on a et notre comportement. Cette distorsion nous est insupportable quand on a voit chez les autres, et nous avons beaucoup de mal à la voir chez nous.

Observer, débattre, choisir les mots au plus près des choses.

Nous sommes pour le principe de la liberté d'expression. Nous la dévoyons dans la pratique sans cesse. De nos jours, le discours public passe par les mass-médias, les médias de masse. Du coup, la liberté d'expression aussi. Or, actuellement, une morale de fer dans un emballage de velours s'impose dans ces médias. Elle est tacite. Elle est secrète. Il n'est pas question de reconnaître qu'elle existe et fonctionne et il n'est pas question de l'expliciter.

Les règles de cette loi morale peuvent se dire ainsi : 1/ Il ne faut faire de mal à personne (y compris dans les constats) et surtout pas aux groupes humains. 2/ Les bourreaux sont des victimes, des victimes du système social (ils ne peuvent en aucun cas avoir le mal en eux), qu'il s'agisse de groupes ou d'individus. J'appellerai cette seconde loi la loi Kirikou : la sorcière fait du mal parce qu'elle souffre, si on lui enlève son mal, une épine dans le dos, elle s'arrête de faire du mal. Comme on a l'impression que le social est entre nos mains, s'il est le créateur du mal, on peut tarir cette source et faire cesser le mal. Cela rend l'action des pouvoirs publics responsable de tout fonctionnement et dysfonctionnement. Il n'y a, pour ainsi dire, plus de société. Et même quasiment plus d'individus.

Un exemple : a première règle amène à ce que l'on ne puisse dire une « personne handicapée », et encore moins un handicapé, il faut dire une « personne en situation de handicap ». Il faut distinguer la personne, qui est comme toutes les autres personnes et sa situation de handicap, même si sa situation de handicap est permanente. Ne pas le faire serait faire mal à cette personne, et à nous tous. Ne pas le faire est condamnable... alors que ce ne sont que des mots d'une part, qui ne changent rien à la réalité. Le mot clé est « réduire ». Si on nomme la personne par un trait physique, moral, comportemental, on est censé la « réduire » à ce trait, on ne serait plus capable de voir les autres caractéristiques de sa singularité ! Il n'en est rien : on peut tout-à-fait dire un handicapé et voir tout ce que le handicapé a comme richesse par ailleurs et bien des personnes disant « personne en situation de handicap » ne verront rien d'autre que le handicap dans la personne handicapée, alors que tout le monde croira le contraire... Cette croyance qu'un acte, ici une parole, n'a qu'une signification, partagée par tous, est naïve. C'est une atteinte, mineure, à la liberté d'expression, sous couvert de ne pas faire de mal. Il faut dire les choses, telles qu'elles sont, même quand ça fait mal.

Je vais me moquer, une fois n'est pas coutume, pour mieux me faire comprendre. J'ai un fils. C'est réducteur. Je devrais dire que cette personne est en situation d'être mon fils, afin de bien séparer le fait qu'il est mon enfant du fait qu'il est une personne par ailleurs... je devrais donc dire que j'ai une personne en situation d'être mon fils.

Il en est de plus importantes et graves. On ne reconnaît l'existence de groupes humains que s'il s'agit de les plaindre (les roms par exemple) ou s'ils se reconnaissent eux-mêmes comme groupe sans poser problèmes (les bretons, très diserts sur leur « bretonnité »). Il est impossible de reconnaître l'existence d'un groupe s'il s'agit de lui faire des griefs, lui porter un tort, une responsabilité le mal est dans le social, loi 2). Dans ce cas-là, les groupes n'existent pas ; pas seulement celui dont on parle, plus aucun groupe n'existe ! Dans ce cas-là, existent des stéréotypes. Il n'y a pas d'identité collective (comme en porte une les Bretons), il n'y a plus que des stéréotypes.

En ce qui concerne les tueries de Charlie et de l'Hyper Cacher, les mots qui portent cette loi (n°1) sont « pas d'amalgame » et « pas de stigmatisation ». Les tueurs se sont revendiqués de la religion musulmane. Dans les mass-médias, il faut faire comme s'ils ne l'avaient pas fait et passer une lame de rasoir entre les musulmans et les islamistes, comme s'ils avaient rien en commun. Donner deux noms. Mettre le bien d'un côté, le mal d'un autre. Mettre le bien avec tout le monde, le mal, avec une poignée. Une seule interprétation est possible : soit vous faites cette distinction étanche, soit vous êtes du côté du mal. Reconnaître que les tueurs se sont revendiqués de l'islam ne conduit pas nécessairement (automatiquement) à penser que tous les musulmans sont des tueurs en puissance (ce qu'on appelle l'amalgame) ni à avoir peur quand on en voit un (la stigmatisation). Admettre un lien entre un islam dominateur, violent, absolu et un islam modéré qui est la religion partagée en général présente un certain nombre d'avantages pour résoudre nos problèmes : d'associer à la lutte contre l’extrémisme les Français musulmans par exemple. S'empêcher de voir ce qui s'est passé vraiment est un déni de réalité. « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. » A Camus.

Dans un reportage, un jeune lycéen valide une autre application de la loi n° 1, dans laquelle même la séparation absolue du bon grain et de l'ivraie est insuffisante. Il explique la difficulté qu'il a avec l'expression « islam modéré » qui selon lui suggère que l'islam serait violent, sauf les musulmans qui décideraient de ne pas l'être. Il suggère que cette expression inverserait le rapport de majorité/minorité qu'elle porte ! Il y a une injustice parce qu'il n'a jamais entendu les expressions « chrétien modéré » ou « juif modéré ». Les mots ne sont pas rapportés à des actes posés par les gens dont il est question, les mots ne sont pas comparés à ce que font des musulmans, des chrétiens ou des juifs, mais à une équivalence formelle des discours portant sur les religions : si on dit du mal d'une religion, il faut dire du mal des autres religions ; voilà ce que serait l'égalité. Comparer les mots, pas les choses. Comment peut-on, dans ces conditions, parler des choses, des actes, des événements ? On ne peut même pas faire un constat.

Je remarque au passage, qu'il y a un groupe humain qui reçoit une condamnation collective permanente et intensive, dans laquelle sont inclus amalgame et stigmatisation : ce sont les hommes, sous l'appellation « féminisme » et/ou « domination masculine », on a le droit de tous les représenter en crocodiles, prédateurs et voraces.

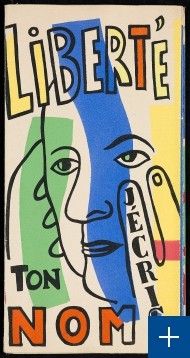

La démocratie trouve ses décisions à la suite du débat, et quand la décision, républicaine, est prise le débat démocratique est toujours possible. A vouloir une démocratie a priori qui enserre le débat dans des contraintes morales qui empêchent le constat, on ne peut qu'aggraver les problèmes que l'on croit résoudre en appliquant ces lois implicites. Nous devons vraiment croire à la valeur « liberté », à sa beauté historique, philosophique et aussi à son efficacité politique, nous devons lui faire confiance pour résoudre nos problèmes.

Documents joints à cet article

11 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON