La physique quantique n’appartient pas aux seuls physiciens pas plus que les Ecritures sont réservées aux seuls théologiens et autres clercs des religions. N’importe qui peut interpréter les Ecritures ou la mécanique quantique. Seule condition requise, savoir lire, le sens des textes ou la signification des symboles mathématiques. J’aime bien faire ce parallèle entre la théologie et la physique. Les religieux peuvent faire deux usages des Ecritures, soit pousser la quête théologique et tenter d’en savoir plus sur Dieu, soit transcrire les textes pour un usage pratique à l’intention des fidèles. La physique quantique se prête aussi à deux destinations. D’une part elle est un instrument formel permettant de préparer des expériences et de les interpréter. D’autre part elle contient des secrets sur la nature. Autre parallélisme. En matière de gnose et connaissance divine, le risque encouru est la folie. Les expériences mystiques rapprochent de Dieu mais il faut risquer la perte de la raison et du sens commun (cf. Boehme, Zévi, etc.). Je crois bien qu’en méditant sur la mécanique quantique, le prix à payer pour la comprendre soit également la perte du sens commun. Frank Zappa disait que l’essentiel est de toujours être un peu fou. A l’étudiant en métaphysique débutant, je donnerai comme conseil d’écouter un CD de Zappa. La devise à l’entrée de l’académie des métaphysiciens serait : nul n’entre ici s’il n’a pas un grain de folie ! Bienvenue chers fousiciens ! Dernier parallélisme, le souci du sens commun qu’on trouve autant chez les clercs religieux que les physiciens. Les premiers se soucient de l’âme des ouailles, ainsi l’enseignement religieux est autant un manuel de bonne conduite qu’un bouclier contre les divagations mystiques et autres grains de folie pouvant affecter les fidèles s’ils sont trop curieux ou imaginatifs ou aventureux. Ce fait est peu connu des historiens et pourtant, les religions ont servi de cellule psychologique. Chez les physiciens, le code de conduite est trivial. Il faut expérimenter, mesurer, comparer et s’entendre avec les théories qui sont maintenues ou alors modifiées. Pour l’autre aspect, les physiciens de profession sauront dissuader les étudiants d’être trop curieux et de s’aventurer dans des spéculations métaphysiques. La voie à prendre est celle de l’utilité scientifique. L’étrangeté de la mécanique quantique est souvent repoussée, quitte à ce qu’une image commune soit retrouvée, comme c’est le cas avec les études sur la décohérence. C’est un choix et on peut comprendre ce souci d’être rassuré car l’étrangeté de la nature semble déranger et l’on connaît le trouble suscité chez Alain Aspect intrigué par les expériences de non séparabilité quantique.

La grande question impensée au cours du 20ème siècle concerne la nature essentielle du monde matériel. En découvrant les processus quantiques, les physiciens ont trouvé, à l’instar de Christophe Colomb, un « continent ontologique » qu’ils ne s’attendaient pas à découvrir. L’étonnement fut aussi saisissant que celui des modernes qui lors de la révolution copernicienne, durent quitter l’univers clos scolastique pour cet univers infini sur lequel Pascal écrivit de célèbres pensées. Face à cette perplexité, les physiciens ont usé d’astuces formelles pour élaborer la théorie quantique et faire en sorte que le monde particulaire observé et théorisé puisse rester proche de celui décrit par la physique classique

Le monde quantique est représenté par un formalisme utilisant des symboles mathématiques parmi lesquels certains sont dénués de rapports avec le monde réel spatiotemporel qui tombe sous les sens tout en étant mesurable par la mécanique rationnelle. C’est le cas notamment de la description d’une particule comme une somme de vecteurs d’états, lesquels sont des nombres complexes. Bohr s’était passionné pour ces questions, inventant le principe de correspondance permettant de fournir des « rustines épistémologiques et méthodologiques » reliant les physiques quantique et classique. Cette conjecture de la correspondance fut l’une des affaires épistémologiques les plus importantes lors de l’élaboration définitive de la théorie quantique, tâche qui mobilisa les plus grands physiciens du début du 20ème siècle et notamment Bohr, l’un des rares à pouvoir user de ce principe tant le schéma quantique était incertain et semé d’embûches dans les années 1920. La correspondance fut donc à l’origine un instrument heuristique d’orientation permettant de bâtir une théorie quantique en connexion avec les notions de la physique classique. Ce qu’il faut préciser, c’est que la correspondance suppose un principe ontologique supérieur, celui de l’unicité de la matière, qu’elle soit étudiée par des méthodes classiques et macroscopiques ou bien quantiques.

Le principe de correspondance fonctionne sur au moins deux plans essentiels. Celui des formalismes avec la recherche d’analogies formelles reliant des mathématiques quantiques avec les théories classiques. Puis le plan des observations où il s’agit d’établir des connexions entre des prédictions quantiques et des phénomènes du monde macroscopique. En fait, ce sont les deux grandes théories classiques, mécanique rationnelle et physique du champ électromagnétique, qui doivent être raccordés au dispositif observant et décrivant le comportement des systèmes à l’échelle des processus quantiques et élémentaires. Maintenant, le principe de correspondance appartient à l’histoire de la mécanique quantique. De Broglie a donné une exposition claire de ce qui paraît être une curiosité épistémologique destinées aux historiens des sciences. Néanmoins, rien ne permet de conclure à un achèvement épistémologique, voire ontologique, du champ de réflexion offert lorsqu’on étudie la relation entre le monde quantique (l’invisible accessible par les technologies microphysiques) et l’univers classique (que nous percevons par les sens).

Les correspondances formelles physiques concernent pour une bonne part le champ des observables. Les opérateurs sont construits en liaison avec les grandeurs classiques. Energie, impulsion, position, énergie totale, moment cinétique, toutes ces grandeurs ont un équivalent construit comme une fonction qui opère sur les vecteurs d’états qui décrivent la particule. Par exemple, la formule h/i ∂ Ψ / ∂ x représente l’action de l’opérateur impulsion h/i ∂ / ∂ x sur la fonction d’état Ψ de la particule. Dans cette équation, h est la constante de Planck à un facteur 2π près, i le nombre imaginaire et ∂ la dérivée partielle. Dans la formule classique, l’impulsion est donnée par la formule p = m v. La vitesse v est égale à dx/dt, dérivée première de la position par rapport au temps, m étant la masse. La physique quantique est formellement riche et même surdéterminée. Elle se livre à des lectures épistémologiques et ontologiques. Et certainement que d’autres correspondances n’ont pas été encore élucidées. Car on peut trouver des liens formels avec la représentation des systèmes vivants mais aussi la conscience humaine et sa formalisation qu’on peut trouver dans la phénoménologie ou même diverses gnoses occidentales et orientales. Analyser le formalisme quantique et le champ des particules élémentaires répond à un souci d’universalité qui dépasse le domaine de l’utilité et qui franchit les murs disciplinaires. Si la physique quantique fut élaborée comme une mécanique et le reste, elle permet peut-être de comprendre d’autres domaines car elle contient des détails précis sur la nature du « monde matériel » et des processus qui s’y déroulent.

La mécanique quantique représente donc un moment crucial de notre savoir moderne scientifique. Elle porte le germe d’un glissement depuis la mécanique classique vers une compréhension quantique des réalités autre que la matière dite inerte. Les travaux d’Henry Stapp s’orientent vers une compréhension quantique de la conscience (JP. Baquiast, Agoravox) alors que Mioara Mugur-Schächter y voit le cryptage d’une connaissance universelle et une révolution épistémologique. Au final, on se demande si dans la physique quantique, le volet « physique » n’est pas secondaire par rapport au volet « quantique ». Plus précisément, le physique serait de l’ordre des causes matérielles et le quantique concernerait les causes formelles pour parler comme Aristote. On pourrait aussi évoquer un lien avec la matière intelligible de Plotin en réfléchissant aux méthodes de conceptualisation universelle décryptées par MMS dont les analyses invitent à penser que la mécanique quantique est définitivement une structure cognitive portant sur un monde dont l’essence est probabiliste (d’où une correspondance possible avec le comportement stochastique des structures génétiques). Mais l’autre grande révolution est d’ordre ontologique. La mécanique quantique nous dit des choses sur la nature du réel matériel. Le modèle atomique planétaire n’a duré que quelques décennies. La structure intime de matière ne peut être extrapolée à partir de l’univers macroscopique observable. Pour le dire autrement, l’univers quantique est formellement plus riche que le monde physique classique face auquel il est irréductible. La description quantique de la matière est ontologiquement première relativement à la description classique, bien que cette dernière ait été achevée avant les travaux de Bohr, Dirac et les génies de la physique des années 20. Pour vraiment comprendre le monde quantique, il faut quitter les évidences sensibles et les calculs de la mécanique classique. Au final, une position platonicienne s’impose car si le monde sensible n’apparaît peut-être pas comme une ombre ou une illusion, il se conçoit comme une forme « ontologiquement réduite » émanée d’un arrière-fond très riche, lequel peut alors être mis en correspondance avec des éléments formels de la description quantique.

Jetons un œil sur l’équation de Schrödinger qui décrit l’évolution dans le temps de la fonction d’onde Ψ(x, y, z) d’une particule de masse m dans un champ de potentiel V(x, y, z). Dessous, j’écris la même équation en déplaçant les termes.

ih ∂ Ψ / ∂ t = - h2/2m (∂2 /∂x2 + ∂2 /∂y2 + ∂2 / ∂z2) Ψ + V.Ψ

h2/2m (∂2 /∂x2 + ∂2 /∂y2 + ∂2 / ∂z2) Ψ = V.Ψ - ih ∂ Ψ / ∂ t

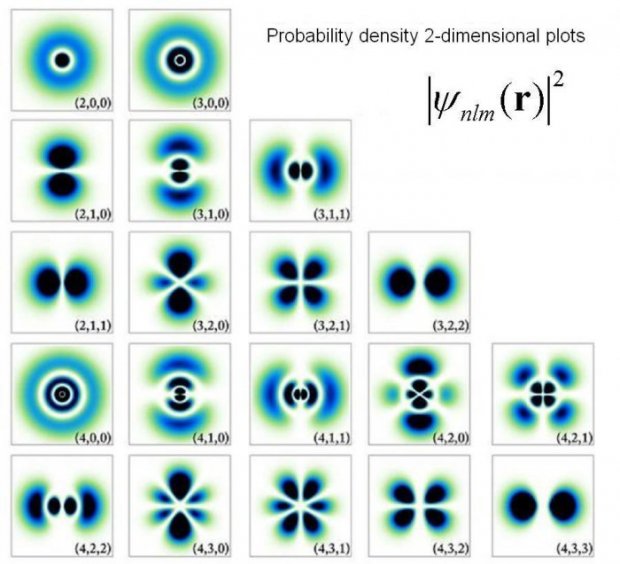

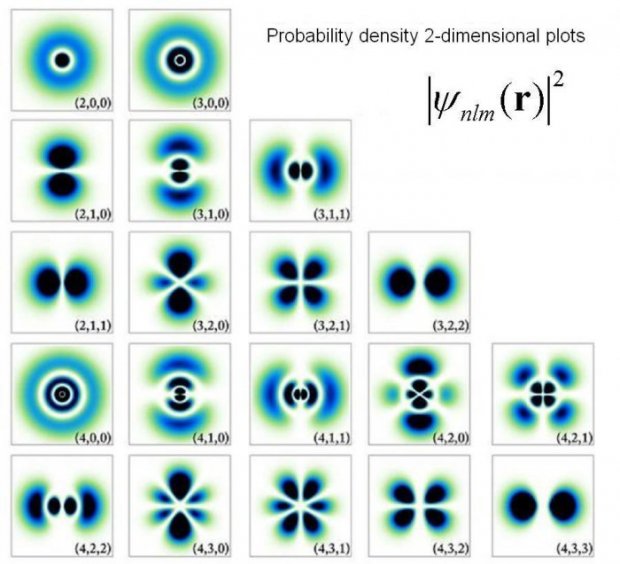

L’avantage de la seconde notation est de faire apparaître un second terme à droite en correspondance avec la formulation du lagrangien. Il se compose de la différence entre les opérateurs respectivement homologues aux énergies potentielles et cinétique. On remarque le terme de gauche (laplacien) qui apparaît en supplément et signifie une déformation ou plus exactement, une courbure multipliée par le carré de la constante de Planck et divisée par la masse. La résolution de cette équation pour l’atome d’hydrogène s’effectue mathématiquement en scindant la fonction d’onde en une fonction spatiale et une fonction temporelle : Ψ (x, y, z).Ψ(t) ; l’intégration de la fonction spatiale permet d’obtenir les orbitales, autrement dit les formes diversifiées des états stationnaires alors que les niveaux d’énergie sont calculés et que chaque énergie intervient dans Ψ(t). On peut déduire de ce formalisme une dualité forme et énergie faisant écho à la dualité forme matière dans l’hylémorphisme aristotélicien (voir plus de détails dans ma thèse Procès et Miroir et mon livre à éditer Le kantique des quantiques).

D’autres correspondances quantiques sont en vue. Il suffit de les voir en utilisant l’imaginaire scientifique. L’une des caractéristiques essentielles de la matière se dessine avec les relations de type miroirs (fonction d’ondes conjuguées représentées sur un plan d’Argan ou particules et anti-particules, symétrie CPT, etc.). Le concept de matérialité réflexive est déterminant. En découle les propriétés cognitives du vivant et l’émergence de la conscience. La mécanique quantique du trou noir offre aussi des thèmes d’étonnement sur la nature de la gravitation (voir les travaux de Susskind ou Verlinde). Vaste enjeu que je dois laisser tomber pour l’instant car les moyens manquent ainsi que la dynamique collective scientifique. La « kabbale quantique » n’intéresse que peu de monde. Pour résumé, nous sommes passés des illusions newtoniennes à ce nouvel univers quantique avec entre les deux, le principe de correspondance qui raccorde ce qui, au sein de l’univers quantique, possède encore une signification physique classique.

)

)