Sida, analyse d’une découverte annoncée comme majeure

La communication est le nerf des

conquêtes, n’importe lesquelles, bref, on ne sera pas étonné de voir une

brochette d’organismes, dix au total, publics dont l’Inserm, le NIH,

et privés, comme Génome Canada et Génome Québec, annoncer une découverte

majeure sur le sida. Voir ce communiqué de presse dont l’amateurisme susciterait

l’ire des scientifiques du sérail. Mais, peu importe, la science se fait en

dehors des communiqués et sait elle-même trancher les découvertes qui comptent,

alors que ses revues permettent d’accéder aux résultats et aux réflexions

développées par les spécialistes de la chose. Tandis que les institutions

misent ensemble sur des poulains de la recherche, pour empocher la mise

médiatique dans le cas où une avancée jugée spectaculaire se dessine, ce qui

est le cas avec le laboratoire en question, dirigé par le Dr Sékaly. Jugée

spectaculaire ne veut pas dire grand-chose, car seul l’avenir à moyen terme

pourra décider de l’importance de ces résultats annoncés à grand renfort de

communiqués. Mais qu’il faut lire in the text dans la revue scientifique Nature Medecine où ils

ont été publiés (merci à S. Huet d’avoir mis en ligne l’article complet sur son blog).

De quoi s’agit-il ? D’une

investigation menée à partir de matériaux cellulaires prélevés sur trois types

d’individus. Les premiers sains, les seconds porteurs du virus HIV et suivis

par la trithérapie, les troisièmes, désignés EC, bêtement traduits par

contrôleurs élites au lieu de dire « résilients au virus ». Les

médecins ont en effet trouvé des sujets porteurs du virus mais qui, pour des

raisons jusqu’alors inconnues, ne développent pas la maladie, sans pour autant

être traités par la chimiothérapie anti-sida. Voilà pour ainsi dire du pain

béni pour la science car si ces sujets résistent, c’est que leur organisme

utilise des « mécanismes de résilience » que les autres n’ont pas.

D’où l’intérêt évident de faire quelques investigations comparatives. Ce qui

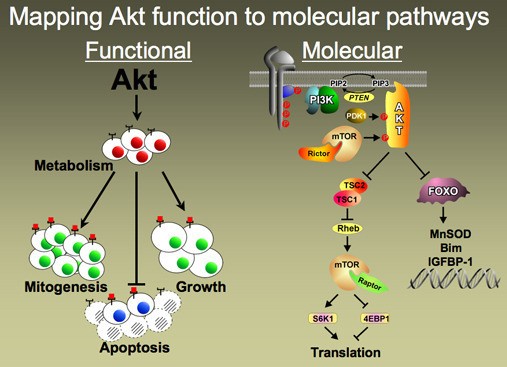

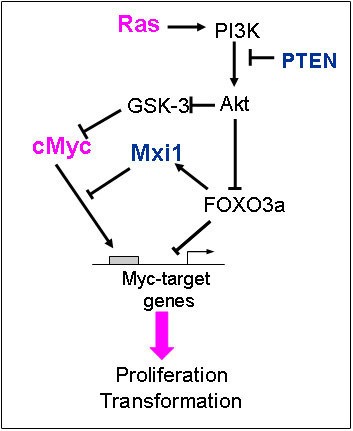

fut fait. Avec comme résultat un indice significatif. Une protéine, désigné FOXO3a,

est impliquée dans la résistance au virus.

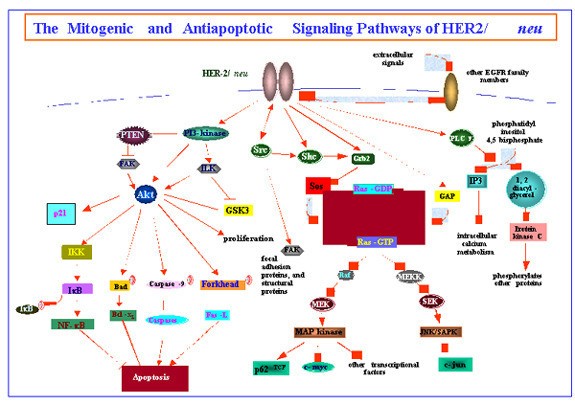

Les mécanismes étant complexes (voir

schémas ci-dessous), une présentation synthétique s’impose. L’infection par le

HIV produit un effondrement des cellules T CD4+, T pour thymus, organe immunitaire

dont elles proviennent, tandis les cellules immunitaires B, pour bone marrow,

sont produites dans la moelle osseuse. Ces cellules CD4+ assurent une mémoire

immunitaire centrale. Leur disparition altère les défenses et produit le sida. Et

la protéine FOXO3a ? Eh bien dans une première étape, les équipes dirigées

par Sékaly ont montré son implication dans le maintien en l’état des cellules

CD4+. C’est en réalité assez complexe. Cette protéine existe sous deux formes,

l’une disons brute, l’autre phosphorylée. La phosphorylation des protéines

(addition d’un résidu phosphoryl, un peu comme un individu s’affuble d’une

casquette ou d’un tee-shirt siglé) est un processus cellulaire aussi universel

que la traduction des ARN en protéines. Il se trouve que la forme non

phosphorylée subit une translocation (étymologie, changement de lieu) et migre

dans le noyau après ouverture de pores dans la membrane nucléaire. Une fois

dans le noyau, cette protéine donne comme signal à la cellule de pratiquer

l’apoptose ; autrement dit, de se détruire. L’apoptose est un processus

maintenant bien connu. Certains l’associent à l’embryogenèse et à l’essence de

la vie. C’est le processus de mort cellulaire, indispensable dans la logique de

l’organisme. Les mécanismes sont très complexes. La protéine FOXO3a induit dans

le noyau des transcriptions de gènes favorisant l’apoptose. Et la résistance au sida ? Elle se traduit par une série de différences concernant les

circuits de communication intra et intercellulaire, impliquant au bout du

compte une différence significative au niveau de cette fameuse protéine FOXO3a

qui présente, chez les sujets réfractaires au sida, un phénotype distinct

faisant qu’elle se phosphoryle plus aisément, comme le montrent les différences

observées entre les sujets atteints et les réfractaires (EC). Ainsi, chez ces

derniers, l’armada des cellules

mémoires, les CD4+, est maintenue en bon état de marche.

Des études in vitro semblent confirmer

que cette protéine est liée à la survie et au maintien des cellules CD4+, et

que si, par quelques interférences artificielles, on inhibe les mécanismes de

production de la protéine FOXO3a, la survie de ces cellules mémoires n’en est

que mieux assurée. Mais cette étude complémentaire, décrite dans l’article, n’a

pas une grande importance. Sauf à dire que tout se tient et s’assemble en une

organisation cohérente, ajustée et viable. Je vais maintenant procéder à

quelques digressions et interprétations d’ordre scientifique plus personnelles.

----------------------

Comment comprendre ce mécanisme

d’apoptose ? Premier point. Dans le contexte des cellules immunitaire, la

métaphore informatique offre un éclairage certain. La mémoire est un

déterminant essentiel dans la fonction immunitaire. C’est en quelque sorte

le B. A.-BA de l’immunologie et ses applications courantes, le vaccin. Mais dans

le cas du sida et de la dépression immunitaire, on entre dans la salle des

machines et se dévoilent les secrets des mécanismes moléculaires impliqués, un

peu comme un observateur extra-terrestre découvre qu’un disque dur contient la

mémoire à long terme d’un ordinateur et que, par ailleurs, la DDRam assure une

mémoire à court terme. Le processus d’apoptose découvert dans les cellules CD4+

semble aller de soi. Dans un ordinateur, il existe des procédures pour vider la

mémoire mal utilisée et devenue inutile. Il y a tout lieu de penser que, dans le

champ de l’immunité, des mécanismes produisent l’autodestruction de cellules

qui n’ont plus vocation à garder la mémoire immunitaire trop longtemps (ou bien

à le faire en surnombre). D’ailleurs, c’est ce qui justifie, les rappels de

vaccination, contre le tétanos par exemple. La protéine FOXO3a a été identifiée

comme un des éléments responsables de ce processus naturel et vital de mise à

la « corbeille » de la mémoire immunitaire devenue inutile, un

mécanisme qui, dans le cas du sida, est substantiellement perturbé.

Second

point, la résilience endogène. Le fait que des sujets aient développé des

mécanismes de défense contre les effets du virus HIV semble être en faveur

d’une thèse de « l’intelligence moléculaire du vivant » qui, par on

ne sait quelles voies méta-biologiques, développe des moyens de résilience

adaptés aux menaces de l’invasion virale et ses processus délétères. Les

résultats consignés dans l’article le prouvent, le sort de cette mécanique

immunitaire permet de distinguer les sujets sains, les sujets atteints et ceux

qui, ayant le même sort que les sains tout en étant porteurs du virus, ont

trouvé, dans leurs cellules et/ou leurs gènes, les clés pour survivre

naturellement. Car la mécanique immunitaire des résistants est sensiblement

différente de celle des sujets sains, pour un même résultat au final, la santé

et la vie. Ces quelques lignes résonnent d’une implication philosophique

transcendant les normes de la compréhension scientifique. Sans doute y

a-t-il matière à réfléchir sur le développement de mécanismes adaptatifs qui, en

l’occurrence, n’ont pas un lien ténu avec l’environnement puisque, une fois le

virus intégré, la partie se joue entre cellules de l’organisme.

Troisième point. La mémoire. Et le

rôle des phosphorylations. Il se trouve que la protéine FOXO3a, impliquée dans

la mémorisation immunitaire, est placée dans un dispositif qu’on retrouve dans

le système nerveux à travers la protéine tau qui, selon le degré de

phosphorylation, induit la mort cellulaire par apoptose. Selon les informations

scientifiques disponibles, la protéine tau joue également un rôle dans la

destruction des informations qu’on peut penser inutiles, dans les mécanismes

neuronaux, notamment, les agencements synaptiques. Chez les souris, en

stimulant la production de la protéine tau, on induit une démence proche

d’Alzheimer. Ainsi, comme dans le cas du sida, il se produit des

dysfonctionnements du système et une altération de la mémoire dans des maladies

neurodégénératives comme la PSP et surtout Alzheimer. Le point commun de ces

pathologies, c’est une altération de mécanismes qui, en temps normal, pour un

organisme sain, jouent un rôle essentiel au niveau de la gestion de la mémoire.

Et l’autre point commun, sur le plan moléculaire, c’est ce rôle de la

phosphorylation qui, selon la situation, est interprété dans un sens ou dans

l’autre. Ainsi, une approche transversale permet de dessiner des similitudes

entre pathologies pourtant différentes, mais présentant trois caractéristiques.

Une perte de mémoire, immunitaire ou cérébrale, des processus cellulaires d’apoptose,

enfin, des protéines clés, FOXO ou Tau, impliquées (moyennant phosphorylation)

dans la mort des cellules censées maintenir la mémoire. Merveilleuse nature qui

a su dompter les outils moléculaires pour gérer les communications cellulaires

et édicter, autant qu’interpréter, ces signaux. Comme a su ensuite le faire,

par transcendance et transformation, l’être humain avec ses langages. Nous

voilà propulsés dans les mystères du prochain paradigme dont je n’ai livré que

de modestes clés à l’occasion d’une modeste, mais remarquable, découverte

scientifique.

Documents joints à cet article

53 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON