Aikido : Vive l’Ethique de Spinoza et la puissance de Nietzsche !

S’inscrire dans une démarche visant à améliorer la construction personnelle, la connaissance de soi et, par là, notre approche à l’autre, peut s’avérer un parcours difficile dès lors que notre pratique, notre « manière d’être », se trouve confrontée à la morale, au jugement. Y compris au nôtre. C’est là que l’Ethique de Spinoza et la puissance de Nietzsche volent à notre secours.

Car c’était installé, sous l’effet du « jugement » de l’autre, un terrible sentiment de faute. De ne pas « bien » faire. De ne pas être à la « bonne » place. Ce malaise, proche d’un certain exil, nous l’avons tous connu un jour sur le tatami ou au sein de tel ou tel groupe d’études.

Mais pour aussi isolés que nous nous sentons alors, nous possédons néanmoins un appui inestimable : il nous vient des philosophes ont perçu et analysé ce phénomène. Ils nous offrent leurs sentiments et sensations. Ils nous viennent providentiellement en aide. Nous permettent de nous alléger et de prendre de formidables bouffées d’oxygène.

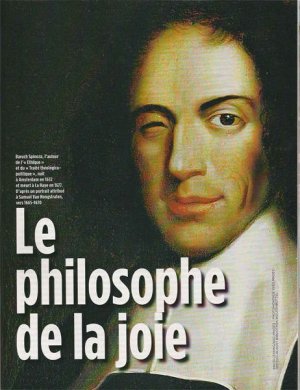

Baruch Spinoza, nous explique Gilles Deleuze - qualifiant le penseur du XVIIe siècle de « prince des philosophes » - oppose au jugement, à la « morale » une « Ethique ». Un puissant blindage contre les tirs nourris du regard de l’autre, avec tout ce qu’il comporte de négatif et d’handicapant dans notre effort de progression et d’évolution.

DOUBLE JUGEMENT

Notre quête profonde, à laquelle nous n’osons même plus croire à force, est bien celle de l’expression personnelle, de la sensation personnelle, toutes nous permettant de nous accomplir. Cette démarche se voit, dans les faits, brisée dans son élan par la morale, la censure de l’autre. Quand ce n’est pas l’auto censure. « Ceux qui ont le goût de la morale sont ceux qui ont le goût du jugement », constate Deleuze.

« La morale c’est l’entreprise de juger non seulement tout ce qui est, mais l’être lui-même. Or on ne peut juger de l’être qu’au nom d’une instance supérieure à l’être », estime le spécialiste de Spinoza dans un cours dispensé en 1980. La morale, poursuit-il, « c’est le système du jugement. Du double jugement. Vous vous jugez vous-même et vous êtes jugé ».

« Dans une éthique, c’est complètement différent, vous ne jugez pas (…) le point de vue d’une éthique c’est : de quoi es-tu capable, qu’est ce que tu peux ? », explique Gilles Deleuze.

Et là, invoque avec « puissance » l’esprit de Spinoza, qui au XVIIe fût, sans le savoir, le mentor de ceux qui étudient les Arts martiaux et toutes pratiques qui en appellent au corps et à l’esprit sans supériorité de l’un sur l’autre. « Qu’est-ce que peut un corps ? » tel était le cri de Spinoza qui explique que « tel ou tel corps, ce n’est jamais un corps quelconque, c’est ce que tu peux toi », analyse Deleuze.

Merci ! Car ce constat fait voler en éclat le diktat selon lequel une pratique est unique, indivisible adaptable à tous sans distinction. Ce constat effectué par Spinoza nous permet de reprendre notre chemin personnel, notre vie en main. Nous existons en tant que tel et non en tant que suiveur docile d’une doctrine généralement admise.

MATHEMATICIENS OU DANSEURS

Pour autant, les pratiquants des Budô (Arts martiaux japonais), musiciens, mathématiciens, boxeurs ou bien encore danseurs encourent-ils un risque en se recentrant à travers l’Ethique sur leurs sensations propres au détriment de celle du groupe ?

Non. Selon Deleuze le discours éthique « ne nous parle que de la puissance, à savoir les actions et les passions dont quelque ‘chose’ est capable ».

Cette puissance, ce concept de « volonté de puissance » sera lancé, après Spinoza par Friedrich Nietzsche deux siècles plus tard. La puissance dira-t-il, « n’est pas ce que je veux, par définition, c’est ce que j’ai ». Moi, sans l’apport des autres, d’un groupe, de leurs regards et jugements.

« Faire de la puissance l’objet de la volonté est un contresens, c’est juste le contraire », analysera Deleuze. Il joint, pour leur grand plaisir sans doute, et le nôtre assurément, les deux grands philosophes : « qu’est-ce que peut un corps ? c’est ce que tu peux toi, en vertu de ta puissance ».

Et Nietzsche de nous conjurer à « devenir ce que nous sommes ». Mais interroge au 21e siècle le président du Comité consultatif national d’Ethique, le professeur Jean-Claude Ameisen, « quelle est donc cette identité profonde, cette personnalité qu’il s’agirait d’atteindre et où est-elle située dans le temps. Est-elle déjà dans le présent ou se situe-t-elle dans le futur ? ».

Le conseil de Nietzsche n’est pas donc aisé à suivre même s’il nous offre sur un plateau à la fois clé de la confiance en soi, de la libre pensée, de l’expression et de l’épanouissement personnel. C’est sans doute, là, toute la grandeur du travail qui nous attend.

5 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON