« Alice » signé Burton ? Pas ma tasse de thé !

Aïe, le dernier Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, fait peine à voir tant il est plombé par une esthétique ostentatoire de « nouveau riche », au bord d’un lisse criard (doit-on désormais écrire Alisse ?), et d’autant plus lorsque l’on sait qu’il est signé par un cinéaste-plasticien d’envergure, auteur de quelques chefs-d’œuvre (Edward aux mains d’argent, Ed Wood), d’une poignée de films d’une singularité indiscutable (Beetlejuice, Mars Attacks !, Sleepy Hollow) mais également, il faut bien l’avouer, de films discutables, au bord du ratage (sa Planète des singes patine si on la compare à l’original, à l’amplitude narrative bien plus grande), ou de films combinant esthétique guimauve et paternalisme bonasse (Big Fish). Ici, il ne s’agira pas, dans une sorte de complexe d’Œdipe qui ne dit pas son nom, de vouloir se faire une « fausse valeur » (Tim Burton est un cinéaste qui compte, j’ai encore en souvenir son Beetlejuice qui, à sa sortie au cinéma en 1988, en avait impressionné plus d’un tant ce film à l’imaginaire débridé affichait la maîtrise d’un univers déjà bien installé) ou de vouloir, en rebelle à la petite semaine, déboulonner la statue du Commandeur ; par contre il s’agira tout de même de ne pas sacrifier à la sacro-sainte politique des auteurs qui peut conduire à défendre n’importe quel opus labellisé par une signature de prestige - certaines revues spécialisées, sur un mode trop souvent Positif, peuvent y succomber - et donc de juger sur pièce : que vaut le dernier Burton ?

A mon avis, artistiquement parlant, pas grand-chose. Financièrement, c’est une autre affaire, il vaut très cher, le budget titanesque de son Alice au Pays des Dollars avoisinerait les 250 millions de $, et, dans l’Hexagone, au vu des premiers chiffres de fréquentation qui sont tombés et de la salle archicomble de l’UGC les Halles (Paris) où j’étais, il semble promis à un bel avenir au box-office, après tout tant mieux pour le porte-monnaie du cinéaste star et pour ses projets à venir qui pourront largement en bénéficier. De par sa 3D affichée tel un étendard et de par certains moteurs narratifs comparables (deux univers parallèles, une grosse bestiole agressive qui déboule dans une végétation luxuriante au début, la présence d’un grand oiseau inquiétant), on ne peut pas ne pas penser au dernier Cameron, Avatar, mais, selon moi, la comparaison s’arrête là car, d’un côté, on a un cinéaste qui arrive à maîtriser des budgets pharaoniques n’écrasant pas pour autant son impressionnante maîtrise du storytelling cinématographique (je vous parle de l’auteur gros calibre d’Aliens ou des Terminator) et, de l’autre, on a un cinéaste dont l’imaginaire foisonnant n’est jamais au mieux de sa forme lorsqu’il doit se déployer, en pilotage automatique, dans un décorum jouant à tout-va la surenchère d’effets spéciaux numériques et la monstration d’un bling-bling décoratif à fuir à toute berzingue ! Au fond, quand il a les coudées larges, Burton a bien du mal à se dépatouiller avec son art féerique qui, selon moi, est d’autant plus attractif, façon fête foraine ou train fantôme, quand il vient se lover modestement, via une poésie marabout-de-ficelle, dans la noirceur intime et l’inquiétante étrangeté d’un quotidien familier lo-fi devenant soudainement maléfique (Beetlejuice et Sleepy Hollow). Mais le syndrome de la surenchère filmique ne touche pas qu’un Burton, depuis les années 2000 un Scorsese, si grand soit-il, peut y sacrifier (toutes ses productions audiovisuelles avec DiCaprio s’inscrivent dans le bigger than life du grand Barnum épate-bourgeois), c’est ainsi le risque que courent certains GRANDS cinéastes qui veulent à tout prix garder leur titre. A contrario, en ce moment, un Coppola me semble bien plus malin, voire intègre : ses deux derniers films en date (L’Homme sans âge, Tetro), sans m’avoir complètement convaincu, ont manifestement du style : leur petit budget permet à Coppola de ne pas se perdre en route, ils ont la patte de son réalisateur, ses obsessions, ce qui leur permet de s’inscrire dans un cinéma d’auteur gardant à distance le formatage du cinéma hollywoodien mainstream.

Avec Alice, distribué par Disney, Burton retourne à la case départ (il est parti de Disney car il en avait marre de dessiner les chiens gentillets de Rox & Rouky) en vendant, semble-t-il, son âme au Diable. Sa singularité, et son esthétique expressionniste, en prennent un sacré coup. Lui qui savait s’adresser aux enfants tout en parlant aux adultes semble désormais ne plus vouloir séduire que les bambins. Il « disneylandise » son univers, en se contentant d’une magie estampillée United Colors of Burton, pas si éloignée du Neverland chantilly de Bambi. Certes, on retrouve ici la fraîche Alice, la souris, le lapin autoritaire et tutti quanti mais que trop rarement le goût de l’absurde et du nonsense à

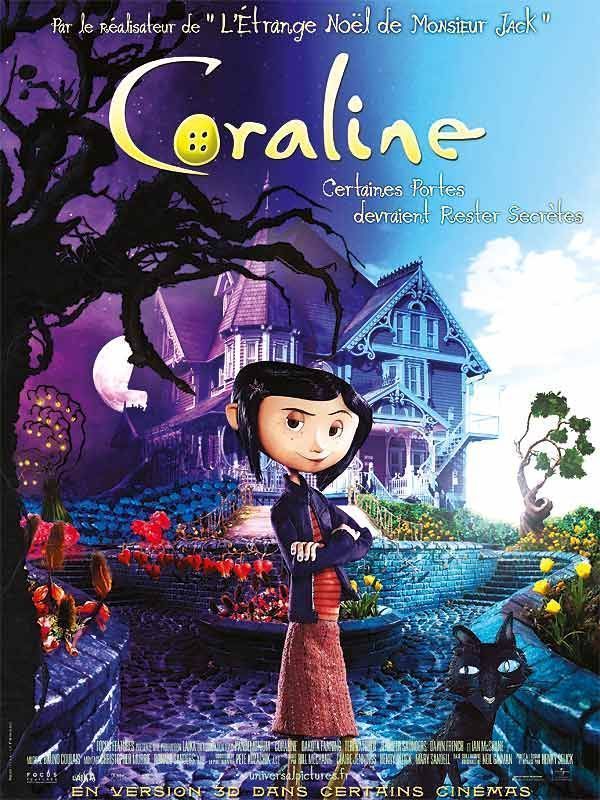

On l’aura compris, je ne sauve pas grand-chose du dernier Burton (hormis la qualité de jeu de l’actrice Mia Wasikowska/Alice). Du 1 sur 5 pour moi, ce n’est qu’une coquille vide. Burton, à force de miser sur l’emballage, en oublie le cadeau à l’intérieur ! Toutefois, je suis convaincu qu’Alice au Pays des Merveilles est par excellence un conte pour Burton (au fond que sont tous ses films-mondes parallèles si ce n’est une Alice in Wonderland inlassablement rejouée ?, « Les films frappent à la porte de nos rêves. », Burton), je suis aussi convaincu que ce cinéaste peut faire preuve de génie dans sa façon d’entremêler avec brio le réel et l’imaginaire, l’homme et le mythe, et je suis également persuadé qu’on peut créer des histoires pour enfants s’adressant à un public allant de 7 à 77 ans (Burton l’a déjà fait dans ses réussites du passé et le Alice au Pays des Merveilles de Carroll en est une preuve éclatante ainsi que le dernier chef-d’œuvre d’animation signé Henry Selick Coraline, digne héritière de l’Alice d’origine). Aussi, pour Burton qui, n’en doutons pas, en a encore sous la pédale, je ne souhaite que deux ou trois choses : qu’il n’oublie pas d’où il vient (la formidable école pluridisciplinaire CalArts, Los Angeles, pépinière de talents anticonformistes), qu’il ne transforme pas son Burtonland en énième Disney parade et que sa position prestigieuse de futur Président du Festival de Cannes le conduise à quitter les autoroutes balisées du mainstream rasoir pour l’inviter à parcourir les chemins de traverse de la liberté créative via le visionnage inspirant de moult films provenant de coûts de production et de cinématographies des plus divers.

Cher Tim Burton, étonnez-nous !

Documents joints à cet article

16 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON