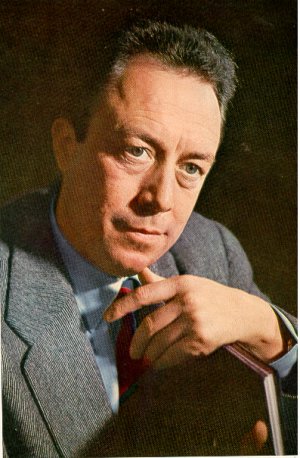

Camus, les femmes, et Dieu

Le 4 janvier 1960, Albert Camus meurt dans un très violent accident de voiture. Je ne peux jamais penser à cette tragédie sans un pincement au cœur. Pourtant, depuis 60 ans, Camus n’a jamais cessé d’être présent dans la pensée non seulement française mais mondiale. Plus qu’un écrivain réputé, c’est un ami, presque personnel.

« Disparition » est un mot parfois inadapté pour parler de la mort de certaines personnes. Pour Camus, ce terme ne convient pas du tout. Rien à voir avec une forme de culte de sa personne, dont il n’aurait pas voulu. C’est tout simplement la réalité : absent de corps et potentiellement âgé aujourd’hui de 106 ans passés, Camus est bien mort et cependant, il reste présent parmi nous, sans avoir jamais subi un fléchissement de popularité. Le « philosophe pour classes terminales » se refusait ce titre de philosophe, et ce sont les classes de première et terminale qui ont contribué à le faire connaître. N’en déplaise aux snobs : tant mieux ! Qu’on se reporte aux phrases bouleversantes de simplicité que, devenu prix Nobel de Littérature en 1957, Camus adressa à Louis Germain, l’instituteur algérois qui avait cru en son intelligence : « Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Camus était et sera resté un homme du petit peuple, ce qui explique d’un seul mouvement les moqueries auxquelles il se sera heurté de la part des intellectuels de son temps, et la portée profondément prophétique de sa vision du monde – parce que le monde, il en faisait partie, il n’en parlait pas théoriquement.

Prophétique

Notre ami Sylvain Rakotoarison m’épargne ici même la peine de procéder à un long résumé de la vie de Camus. Quant à la presse et à l’édition, elles nous fournissent des éléments consistants et souvent excellents pour aborder Camus. J’aimerais donc simplement souligner ou rectifier quelques points un peu légendaires.

D’une part, Camus a compris avant tout le monde, à l’époque où il fallait choisir son camp entre les Américains, Hitler ou Staline, que les certitudes absolues des idéologies ne pouvaient mener qu’au meurtre de masse. Il avait développé ce qu’il appelait la « pensée de midi », c’est-à-dire la capacité, épuisante, de savoir se tenir entre les extrêmes. L’accusation de mollesse de la pensée ne saurait tenir ici puisque Camus, qualité rare, pratiquait ce qu’il disait et que son existence aura prouvé que son exigence était tout sauf confortable. En 2013, les célébrations prévues pour le centenaire de sa naissance furent largement ratées, notamment autour de la question algérienne. Refusant la violence des extrêmes, celle du FLN comme celle de l’OAS, dans son « appel à la trêve civile » de 1956 Camus écrit : « Bientôt, l’Algérie ne sera peuplée que de meurtriers et de victimes. Bientôt les morts seuls y seront innocents. […] Chacun s’autorise du crime de l’autre pour aller plus avant. » En quelques mots, voilà condensées ici toute l’ironie et toute la compassion de Camus. Inutile de préciser que ces exhortations ne furent suivies d’aucun effet. On ne se fait jamais beaucoup de partisans en essayant de « comprendre les raisons de l’adversaire », ainsi qu’il le préconisait.

Face à Dieu…

Depuis fort longtemps, je dis qu’il faut avoir lu au moins deux livres : la Bible ; et Le Mythe de Sisyphe. Celui-ci commence par ces mots : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » On ne saurait être plus direct, et plus absolu. Dans la suite de l’essai, le jeune Camus pose mieux que personne la question de la condition humaine, et de la condition humaine sans Dieu. Chose remarquable : il le fait à partir de la position de l’absurde pris comme point de départ et non comme conclusion, ainsi qu’il le mentionne d’emblée. Toute la suite de sa réflexion, dans les années ultérieures, se gardera d’exclure Dieu comme hypothèse. Il récuse pour lui-même le terme d’« athée » et se déclare plutôt incroyant. Il dira le plus grand bien de Jésus : « Je n’ai que vénération et respect devant la personne du Christ, et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection », déclarera-t-il à Stockholm en 1957. Entretenant d’excellentes relations avec les chrétiens, il les exhortait fort justement, et assez durement, à se montrer plus dignes du message évangélique dont ils sont porteurs. En observant son œuvre, on s’aperçoit que la question de Dieu y est toujours présente. Dans L’Homme révolté, Dieu est même le pivot de sa réflexion sur le phénomène de rébellion de l’humanité. Un livre récent qui analyse Camus face à Dieu va jusqu’à soutenir que L’Homme révolté est quasiment un livre de théologie…

…et aux femmes

Et pour finir, le sujet vendeur : Camus et les femmes (Camus et le sexe – ça, c’est pour les moteurs de recherche). S’il avait vécu assez longtemps, il aurait aimé ce rock délicieusement déjanté du groupe Au Bonheur des Dames : « Oh les filles oh les filles/ Elles me rendent marteau/ Oh les filles oh les filles/ Moi je les aime trop ! » Premier mariage vite raté avec une jolie héroïnomane. Deuxième mariage, plus réfléchi, avec une très belle pianiste et mathématicienne d’Oran, Francine Faure, avec qui il aura deux jumeaux, Catherine et Jean. Avec honnêteté, Camus ne lui promettra jamais de lui être fidèle ; en ce sens, il tiendra parole puisqu’il aura plusieurs maîtresses, plusieurs amours sincères avec des femmes qui n’étaient pas médiocres.

Cela étant dit, il convient de rectifier quelques complaisances que certains commentateurs (et certaines commentatrices…) ont pour Camus, alors qu’il ne les avait pas pour lui-même. Ainsi, j’ai pu entendre à la radio que Camus n’envisageait l’amour que dans la liberté ; qu’il était partisan d’aimer sans mesure (ce qui est d’ailleurs une formule de Saint Augustin, qui ne l’entendait pas de la même oreille bien qu’il ait été très volage avant de devenir un Père de l’Église) ; qu’il n’était pas gêné par ce qu’on appellerait aujourd’hui le « polyamour » ; que le mariage n’était pour lui qu’une convention.

Ce sont là d’aimables raccourcis qui ont le seul intérêt d’être à la mode. La vérité camusienne est quelque part ailleurs. En 1956, Camus publie La Chute, dont le titre n’est pas innocent ; c’est une confession monologuée d’un homme qui est conscient qu’entre son image publique et sa réalité personnelle (pas seulement sexuelle), il y a un abîme. Camus, qui passe pour un père la vertu, veille à ne pas laisser s’installer cette image. Dans son Discours de Suède, il énonce cette confession saisissante : « Quel écrivain dès lors oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu ? Quant à moi, il me faut dire une fois de plus que je ne suis rien de tout cela. Je n’ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d’être, à la vie libre où j’ai grandi. […] cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes… »

Dans un carnet préparatoire au Premier Homme, Camus note : « J. a quatre femmes à la fois et mène donc une vie vide. » « J. », c’est Jacques Cormery, le personnage principal de ce roman autobiographique. L’allusion est limpide. Et il faut apprécier toute la portée de ce « donc ». Camus sait que lorsqu’on aime plusieurs femmes (et il me paraît certain qu’il aimait Francine), on n’en aime aucune vraiment. Pour aimer une femme sans mesure, comment peut-on admettre de partager ? Comment écrire à chacune qu’elle est l’Unique ?... En tous cas, Albert Camus lui-même ne se cherchait pas d’excuses, ni dans ses déclarations en « je », ni dans ses allusions par roman interposé. Peut-être que ça arrange certains de nos contemporains de croire en la modernité des infidélités camusiennes pour se réconforter eux-mêmes de leur manque d’exigence relationnelle. Mais si Camus, comme en témoignent les lettres à ses bien-aimées retrouvées dans la sacoche qu’il avait avec lui au moment de l’accident, était sincère et passionné dans ses amours multiples, il ne vivait pas cette multiplicité dans le confort intérieur ni dans l’absence de tourments de conscience. En gros, cet homme honnête l’était jusque dans la perception des domaines (peut-être du domaine) où il ne l’était pas entièrement. En réalité, il lui fut davantage pardonné qu’il ne se pardonnait à lui-même…

Documents joints à cet article

25 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON