Evolution du survivalisme vers un survivalisme plus durable

Le concept de survivalisme est devenu un véritable phénomène de société que l’on ne peut pas nier. Le survivalisme passionne autant qu’il intrigue. De nombreux survivalistes se préparaient à une hypothétique fin du monde qui n’a pas eu lieu, malgré cela la notion même de survie post-apocalyptique n’a jamais été aussi présente que depuis ces dernières années. En témoigne la multitude de séries et de films sur ce thème, réunissant parfois toutes les peurs et angoisses d’une société en proie à une perte de repères et à une crise de défiance du politique. Le survivalisme ne peut se définir simplement par une activité ou un mode de vie. Très longtemps soumis à la méconnaissance et aux préjugés et même aux caricatures, ce courant protéiforme a aujourd’hui évolué en un néosurvivalisme davantage à la recherche d’une indépendance, d’une autonome et d’un retour à la terre. Qui sont ces néosurvivalistes ? Des citoyens marginalisés qui cultivent une paranoïa irrationnelle ? ou sont-ils seulement des individus soucieux de se préparer et d’anticiper des crises économiques ou des catastrophes naturelles ?

Le survivalisme : un concept venu des USA

Le survivalisme est un terme qui vient de l’anglais Survival (en français survivance) ajouté du suffixe « -isme » (doctrine ou pratique) et fut inventé par Kurt Saxon. Même si la survie est millénaire (après tout nous sommes le fruit de la survie d’une espèce), le courant du survivalisme est né aux États-Unis dans les années 1960-70 mais il a véritablement connu son essor au lendemain du premier choc pétrolier. Dans un contexte d’effondrement économique (hausse des taux d’inflation et du chômage) et de dépendance énergétique, cette conjonction des crises éveilla une partie de la population à l’intérêt puis à la nécessité de devenir autonome et auto-suffisant. Le sentiment d’inquiétude était fort et la crainte d’un effondrement du système économique et politique omniprésente. Tout pouvait basculer très vite. Cette fébrilité s’est amplifiée avec la fin des 30 glorieuses marquée par une forte croissance économique. Cette période florissante a laissé place aux 30 piteuses, une période marquée par des crises répétitives, monétaires (fin de l’étalon or en 1971, crise de l’euro), pétrolières (2 chocs pétroliers de 1973 et 1979), immobilière (crise des subprimes en 2008) et financières (la dernière en date avec le scandale de « Swissleaks« ).

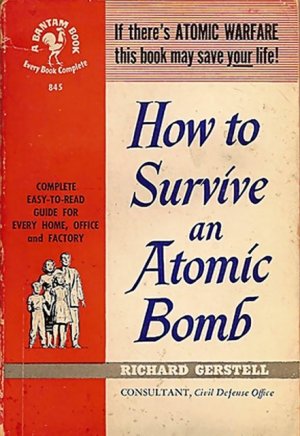

C’est cette angoisse permanente de la pénurie, du manque qui alimente l’obsession d’une survie basée sur l’auto-suffisance. Des événements majeurs ont contribué à exacerber cette obsession et ont permis au concept de survivalisme de dépasser le cadre du territoire américain. C’est pourtant dans ce pays où le principe d’autosuffisance est une des valeurs fondatrices que la communauté des « preepers » est la plus importante. Leur devise est celle de Benjamin Franklin « Failure to prepare is preparing to fail », échouer sa préparation c’est préparer un échec. Ce drapeau représentant un serpent à sonnette lové en spirale arborant la devise « Don’t tread on me » (« ne me marche pas dessus »). Ce drapeau, le Gadsden flag, remonte à la guerre d’indépendance américaine. On les appelle aussi les néosurvivalistes. Ils seraient plus de 3 millions aux Etats-Unis et au lendemain de l’ouragan Katrina qui a fait 1836 morts en 2005 (la plus coûteuse catastrophe naturelle de l’histoire des Etats-unis), de l’ouragan Sandy leur nombre s’accroit fortement.

Quelle que soit la forme que prendra cet apocalypse attendu, crise économique, financière, immobilière ou monétaire, catastrophes naturelles en cascade, séisme, accident ou attaque nucléaire, acte terroriste ou pandémie (problématique toujours actuelle de la grippe aviaire et du virus Ebola…) ou plus globalement un effondrement économique et des Etats, les « Preppers » sont préparés à l’affronter : stocks de nourriture, abris souterrains, aliments en conserve, armes, purificateur d’eau etc… : ils ont tout prévu !

En France la nuance est marquée, le survivaliste recherche un art de vivre, un retour aux sources voire à la terre. Il cherche parfois à maintenir une forme de confort moderne, il a le souci de se protéger contre les différentes menaces et de construire sa « base autonome durable ». Le survivalisme est alors vu comme un mode de vie et un retour à des valeurs fondamentales : chasser, pêcher, cultiver et bien d’autres activités qui tendent toutes vers l’autonomie durable.

le terme a été remplacé par celui de prepper. Le prepper, s’il ne diffère pas du survivaliste quant aux pratiques mises en œuvre pour la survie (réserves de nourriture, de matériel médical, de moyen de défense, construction de sa base autonome durable, préparation physique ou spirituelle, etc.) et qu’il demeure toujours une réaction à l’anxiété ambiante, au contraire, pour le prepper la préparation au pire se présente plutôt comme un mode de vie, une attitude quotidienne que comme un moyen de survie.

En ce sens peut-on dire que le survivalisme est une forme de dissidence ?

Le survivalisme est-il alors une simple sous-culture née d’une peur irrationnelle ? ou trouve-t-il sa justification dans la recherche d’un autre mode de vie ?

Au final le survivalisme n’a fait que répondre à « l’ambiance sociale ». Et aujourd’hui, même si certains médias Français commencent à s’intéresser au mouvement, il reste marginal.

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON