« Funny Games US » : foutage de gueule ou exercice de style nécessaire ?

Hier, j’ai été voir Funny Games US à l’UGC Danton, Paris, 19h45. On était une vingtaine dans la salle. Public attentif avec quand même, devant moi, deux jeunes filles (des américaines, je crois), pop corn à la main, qui riaient comme des baleines plus le film avançait dans l’horreur et les tortures infligées à une petite famille ; au départ je pensais qu’elles riaient pour masquer leur effroi (le rire tel un mécanisme de défense) mais, à l’arrivée, j’ai bien l’impression qu’elles riaient, plutôt moqueuses, trouvant certainement la représentation de la violence à l’œuvre dans ce film bien en dessous de la « promesse » horrifique que l’interdiction pouvait leur laisser espérer : film interdit aux moins de 16 ans. En ce qui me concerne, malgré la qualité plastique et dramaturgique indéniable de Funny Games US, je suis un peu gêné par ce film et par certains propos du cinéaste autrichien (Michael Haneke) lus ici et là dans la presse écrite et sur le Web. Aussi, dans un premier temps, je parlerai du film puis, dans un deuxième, puisqu’il nous y invite j’inscrirai son propos (la dénonciation de la pornographie de la violence au cinéma) - notamment à l’heure où un clip vidéo jouant sur l’ultra-violence (Stress de Justice) suscite la controverse sur le Net et ailleurs - dans la sphère culturelle et sociétale de

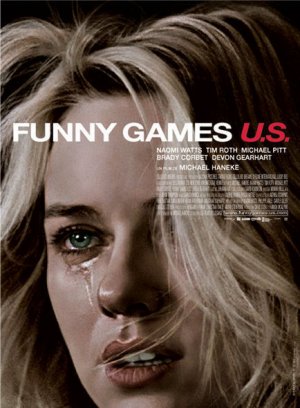

Funny Games US : précisons d’emblée que ce film est un auto-remake du cinéaste (une sorte de film jumeau, de copie conforme, de copier-coller de son film originel). En 1997, Haneke réalisait Funny Games, qui faisait aussitôt scandale à Cannes en choquant de nombreux spectateurs. Face à l’hostilité de certains, ce cinéaste, également auteur de la trilogie filmique dite de la « glaciation émotionnelle » (Le Septième continent, Benny’s Video, 71 fragments d’une chronologie du hasard), avait déclaré dans la presse (Télérama et autres) : « Je trouve que c’est normal. Quand on vous donne une gifle, vous réagissez. » puis « Quand tout le monde est d’accord, je trouve ça suspect. Le public était irrité, destabilisé. Je jubilais. L’art doit poser des questions et non pas donner des réponses. » Dans ce Funny Games 1997, on assistait au récit de la séquestration d’une famille par deux ados sadiques s’éclatant à torturer mentalement et physiquement les membres de celle-ci jusqu’à ce que mort s’ensuive. Son Funny Games US, eh bien à deux ou trois choses près (notamment en ce qui concerne les acteurs désormais américains - Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt...), on reprend les mêmes et on continue le... jeu de massacre. Voici le pitch : deux jeunes aux gants blancs, joueurs de golf, apparemment blancs comme neige et bien sous tous rapports, s’introduisent dans la maison de vacances, Home Sweet Home, d’une charmante famille - les parents, Ann et George, plus leur enfant en bas âge, Georgie - afin de jouer avec ses nerfs et, in fine (attention spoiler !), de l’achever froidement, sans mobile apparent, dans une explosion de violence gratuite. Le film est sec, quadrillé au cordeau, sans fioriture grand-guignolesque ou pathos dégoulinant. Ce thriller suggère la violence sans jamais la montrer (on ne voit à l’écran, dans le cadre de l’image, aucune scène de violence, on entend juste des bruits, notre imagination faisant le reste) et il ne s’embarrasse d’aucune explication psychologisante à deux balles, celle-ci étant souvent, on le sait, l’une des conventions du genre (expliquer le drame à l’œuvre via le passif des assassins) : ici, on n’a pas d’explication psychologique concernant le comportement des deux ados tueurs et il n’y pas d’héroïsme de la part des victimes (le père, et c’est voulu, finit même par être un tantinet agaçant tellement il semble peu efficace pour déjouer le plan pervers des deux jeunes sadiques). Saluons, bien sûr, le brio de la mise en scène et du jeu des acteurs. Naomi Watts, comme d’habitude, y est excellente (en même temps, pour un acteur ou une actrice, c’est assez gratifiant de jouer des scènes de souffrance car on peut y aller à fond dans le dépassement de soi). Le filmage de ce film oppressant est brillant (huis clos anxiogène, plans-séquences asphyxiants, implication directe du spectateur via regards et adresses des acteurs à la caméra, relation otages/ravisseurs tendue comme un arc, cauchemar sans fin via la touche Rewind du magnétoscope et le mode Play it again ? du jeu vidéo tel un retour à la case départ) mais par moments, je le trouve, un peu trop satisfait de lui-même, Haneke n’évitant pas toujours dans ses films (

Nonobstant, il y a des passages magistraux dans Funny Games US. La scène d’exposition est remarquable, au passage on peut tout de même dire merci à Kubrick (pour les plans en plongée cadrant une voiture roulant sur l’asphalte, c’est Shining, et pour les tueurs implacables vêtus de blanc, c’est Orange mécanique et ses fameux Droogies, punks amoraux, bagarreurs, voleurs, violeurs et accessoirement danseurs de claquettes, pénétrant dans la maison-forteresse de

Je m’explique : je trouve son film fort et radical à bien des égards mais, bien que la réalité poisseuse, crapoteuse ou sordide de ces derniers temps semble lui donner raison sur bien des points concernant l’escalade de la violence (clip de Justice, Stress, surfant sur l’ultra-violence dans les banlieues, le jeu vidéo GTA IV qualifié de « violent et amoral » par la secrétaire d’Etat à la famille, la crétinerie scandaleuse de la mode du happy slapping, le fait divers du collégien de Meyzieu qui a blessé dernièrement trois camarades avec un couteau, etc.), ce sont les propos du cinéaste qui m’agacent quelque peu, extraits : « [Sur Funny Games US] C’est un film sur la manipulation comme beaucoup d’autres. J’ai fait récemment un cours sur l’analyse des films manipulateurs et j’y citais Le Cuirassé Potemkine, Z ou Air Force One. » (Le Monde), « [Sur Saw, Hostel] Je trouve dégueulasse cette nouvelle cinématographie qui « déréalise » la violence en prétendant être réaliste. Au final, c’est tellement chirurgical, tellement spectaculaire que l’on n’y croit plus. » (Première n°375, p.51), « Cette apologie de la torture m’écoeure. Funny Games confronte le spectateur à la merde qu’il a l’habitude de regarder. Les metteurs en scène concernés sont cyniques, manipulateurs ou incroyablement naïfs. (...) Oliver Stone emprunte les mêmes méthodes que ceux qu’il tend à dénoncer dans Tueurs nés, à mon sens ultra-fasciste. Chez Tarantino, la violence s’apparente à une grosse blague qu’on peut consommer sans mauvaise conscience. Voilà pourquoi il a tant de succès. » (JDD.fr), « Comment peut-on se repaître de la souffrance d’autrui, même à travers un écran ? Je ne comprends pas. Tant que cette fascination malsaine existera, j’y reviendrai sans cesse, et toujours en opposition au cinéma dominant. (...) En fait, le seul film dont je me sente proche, sans pour autant prétendre soutenir la comparaison, c’est Salo ou Les 120 jours de Sodome de Pasolini. Jusqu’à ce jour, ce chef-d’œuvre reste à mes yeux le meilleur film réalisé sur la violence. Le meilleur et le plus insoutenable. » (Télérama n°3041, p. 16 & 18), « [Sur Orange mécanique] Il a fait un film dangereux parce que séduisant... Mon but était de faire prendre conscience au spectateur de sa part de responsabilité dans ce jeu. Le principe est le même pour celui qui se branche sur Internet. Si vous regardez la violence [la pornographie de la violence], vous la cautionnez. On est d’abord coupable de notre regard. Si on voit mon film jusqu’à la fin c’est qu’on en a besoin ! » (Le Monde) ou encore « J’ai toujours dit que ce film tourné en Amérique est une sorte de cheval de Troie. On fait un film américain, avec des vedettes américaines et contre ce genre de cinéma. C’est un peu méchant, mais c’est bien d’être méchant dans ce genre-là. » (Brazil n°7, p.47).

Mouais, j’ai quelques réserves quand même. Funny Games US : film terroriste ? N’exagérons pas quand même. Sa dénonciation de la violence, elle existe depuis fort longtemps, c’est Orange mécanique (1971), Kubrick ayant d’ailleurs bien compris l’attraction/répulsion pour ce phénomène - cf. sa filmographie pour s’en convaincre, la violence fascine et sa représentation esthétisante (les ralentis dans Full Metal Jacket dénoncés par Godard) par des Kubrick et autres aussi. Soyons francs, Son Funny Games US sortirait dans les années 70, on se dirait - quel chef-d’oeuvre ! Quelle oeuvre prémonitoire ! Seulement, avant, on a eu dans les 70’s ou même avant Bonnie & Clyde (1967) d’Arthur Penn, Les Chiens de paille (1971) de Peckinpah ou un Délivrance (1972) signé Boorman. Et à l’heure actuelle, Un Cronenberg, via A History of violence (2005) et Les Promesses de l’ombre (2007), questionne lui aussi la déréalisation de la violence dénoncée par rapport aux pratiques ludiques de la monstration de celle-ci chez Tarantino & consorts. Parlant de son dernier film, Cronenberg déclarait récemment : « Et il n’y a rien de ludique dans cette violence. Rien à voir avec Tarantino, par exemple. Son cinéma est entièrement centré sur des références au cinéma. Pas le mien. » (Télérama n°3017, novembre 2007, page 57).

Ce qui est quelque peu fâcheux avec le talentueux Haneke, aux airs de professeur austère, c’est son côté moralisateur, son « politiquement correct », sa façon de se placer en père Fouettard. Eh oui, expliquez-moi en quoi son Funny Games US - film fait pour alimenter le marché américain et pour les spectateurs américains, gros consommateurs de cinéma violent - qui se gargarise, en la dénonçant soi-disant (on connaît la chanson !), de violence étalée à même l’écran, ne va pas au final se trouver dans les bacs à la section horrifique & gore chez les vidéoclubs, aux côtés d’Hostel et autres Saw. Saw what ? C’est aussi un produit calibré, avec une cible (le public américain), un film-produit pour niche. Son film est un produit (d’appel), la balle de golf c’est un bon gimmick, elle rebondit bien sur le sol telle une image de synthèse très travaillée (goût pour l’imagerie immaculée et le rouge sang qui va gicler façon Pollock), les jeunes hommes en blanc, c’est du Patrick Bateman (American Psycho) mâtiné à la sauce A Clockwork Orange, c’est design, c’est vendeur, c’est bankable. Avouons-le, son film a coûté cher, comme un autre, et est distribué par une major (Warner Independent Pictures, USA), c’est un produit. Il ne peut prétendre à la marge. Il est monté, financièrement, comme un Stone ou un Tarantino. Son film a des stars : Tim Roth, Michael Pitt et Naomi Watts, décidément inscrite dans la section actrice de remakes ! Bref, par quel miracle son film dénonciateur de violences serait à mettre à part, hein ? Il y a également pour son film, au même titre qu’un autre, le danger du malentendu. Certains iront le voir par goût d’un cinéma extrême, percutant, décapant - il ne faut pas se leurrer (j’ai bien entendu des rires, moi, en salle de cinéma). Et lorsque Haneke déclare, quelque peu naïvement selon moi, qu’« on est d’abord coupable de notre regard. », je trouve que c’est un discours hypocrite, c’est très cul bénit, c’est comme si l’on accusait un homme marié de tromper sa femme parce que dans la rue son regard s’attarde sur une jolie femme passant à ses côtés, c’est pour le moins excessif, non ? Et pourquoi veut-il nous affliger d’une perversité (le soi-disant goût voyeuriste pour l’ultra-violence) qu’il nous inflige automatiquement ? Nous ne sommes pas des automates, des cobayes aveuglés. Nous pouvons apprécier la représentation de la violence au cinéma sans être forcément des adeptes frénétiques du gorno (fusion entre gore et porno) et faire la différence entre (dé)monstration et complaisance. Certes, il y a des mous du bulbe qui vont jouir de cette surenchère radicale dans l’exercice du sadomasochisme, de la torture, et ça, c’est inquiétant et c’est moralement fort discutable, cette absence de mauvaise conscience, à l’heure du théâtre des horreurs d’Abou Ghraib et autres. Cependant, a-t-on attendu Haneke, entre le père Fouettard et le père Noël (il donne l’impression d’inventer l’eau chaude par moments !), pour s’apercevoir que certains films à la sauce Hostel et autres Saw étaient quelque peu putassiers, poisseux, crapoteux, voire fascisants ? Je ne crois pas. Enfin, ne soyons pas naïfs, comment nier une fascination de l’homme pour le Mal originel qui peut exploser chez l’autre, celui-ci n’étant peut-être que le reflet de soi-même ? D’où la fascination actuelle, à tort ou à raison, pour les serial killers.

Par Toutatis, bien sûr qu’il faut être vigilant, notamment en ce qui concerne l’addiction des jeunes à l’ultra-violence gratuite pratiquée dans un certain cinéma ou dans certains jeux vidéo (dans GTA IV, on a recours à des armes à feu, on peut écraser des passants dans l’indifférence quasi générale ou se retrouver dans un peep show afin de louer les services des hôtesses), mais, on le sait bien, ce n’est pas pour ça que tous les spectateurs ou les joueurs deviennent des psychopathes, des Tony Montana (Scarface) ou des tueurs s’exerçant à tout-va dans le réel ! Et que fait Haneke de la fameuse catharsis, du corps qui exulte via une médiation (le cinéma, les personnages, l’identification, les jeux vidéo, les avatars) ? En dénonçant la « glaciation émotionnelle » qui recouvre nos sociétés riches et la consommation de masse tous azimuts de la représentation de la violence, Haneke oublie justement, semble-t-il, la fonction cathartique de la représentation de la violence. Les amateurs de films d’horreur connaissent bien cela : la recherche du délicieux plaisir de frémir, recherché avec un fond de perversion plus ou moins avouée ! Comme un film, le jeu vidéo est un exutoire, un moyen pour réaliser virtuellement ce qu’on ne peut être dans le réel : un pilote de Formule 1, un parrain mafioso, un guerrier de la nuit ou un GI’s surarmé. Le goût pour l’ultra-violence à

Documents joints à cet article

9 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON