Haussmann, Paris réussi ?

Le Louvre des antiquaires expose jusqu’au 27 septembre (entrée libre) une trentaine de tirages de Charles Marville. Le tout fait partie d’un ensemble plus vaste qui avait été exposé lors de l’exposition universelle de 1878.

« Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville/Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel », écrivait quant à lui Baudelaire dans son poème Le Cygne. Mort en 1867, il assista à la métamorphose de sa vieille cité en une métropole des temps nouveaux. Haussmann éviscérera la ville, l’éventrera, diront les poètes. C’est ce bouleversement que photographiera Marville.

Charles Marville (1816-1879), photographe du Musée du Louvre, est nommé en 1862 photographe officiel de la Ville de Paris. Patrice de Moncan, commissaire de cette petite exposition, mais surtout historien et spécialiste de la transformation urbaine de la capitale, explique que c’est Haussmann qui crée en 1860 la Commission Historique de Paris. Celle-ci en 1865, charge Marville de photographier les rues appelées à disparaître et, en 1877, les avenues nouvelles (dont l’avenue de l’Opéra dont on voit les travaux de percement dans l’exposition). Le photographe réalisera 400 photos du Paris avant travaux.

Certains noms de rues n’ont pas changé : rue des Deux écus, d’Argenteuil, du Mail, Coquillère, Beaubourg, du Coq héron, des Viarmes, des Prouvaires ou du Contrat social. Le jeu consiste à deviner ce qui subsiste de ces vieilles artères situées entre l’Opéra et les Halles de Paris. Patrice de Moncan est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Haussmann, les Halles, les Grands boulevards. Il vient également de faire paraître Charles Marville, Paris photographié au temps d’Haussmann (éd. Du Mécène, 2009) dans lequel sont notamment regroupées les photos exposées ici.

Paris avant cela n’est qu’entrelacs de ruelles sinueuses, lacis de sentiers bornés par des immeubles sans conforts, coupe-gorges sans éclairage, pavés suintants où l’eau s’écoule dans des rigoles qui cherchent leur chemin entre les blocs de granits disjoints formant la chaussée. Des « quartiers sombres et tortueux,/Où vivent par milliers des ménages frileux », écrit encore Baudelaire dans Le vin des chiffonniers. « On a abattu là toute une ville serrée, tortueuse, noirâtre, fourmilière d’hommes, pleine des plus diverses constructions, d’hôtels, de casernes, d’écuries, d’échoppes » note le chroniqueur Charles Monselet en 1857.

Aujourd’hui son « nom tombe sous le sens, écrit Chaudun dans l’avant-propos de son livre. Comme le verbe qu’on en a fait. Haussmann c’est Paris. Haussmanniser, c’est percer, aérer, désengorger, c’est-à-dire libérer les flux, ceux des biens comme des personnes, de l’eau comme du gaz, celui des capitaux tout court ». Le livre de Chaudun, écrit dans une langue élégante et précise, est érudit et fluide. C’est une passionnante analyse de la vie et de l’œuvre d’un technicien habile qui sut s’entourer (Belgrand, Alphand, Davioud, Baltard…) et parfaire l’œuvre de ses prédécesseurs, tout autant qu’une radiographie des intrigues politiques et financières qui présidèrent sous le règne d’une bourgeoisie triomphante aux destinées de la ville.

« Bienfaiteur ou fléau, Haussmann fait figure de pionnier, de météore ; il pourrait tout aussi bien n’être que le produit parfaitement calibré des circonstances. Haussmann ou un autre, cela aurait-il changé quelque chose ? » s’interroge Nicolas Chaudun. Haussmann est un parfait serviteur des ambitions impériales. Un haut fonctionnaire sans état d’âme qui, écrit Andrew Hussey, impressionne Louis-Napoléon « par son efficacité administrative, ainsi que par sa dévotion inébranlable ».

Ce qui manqua à Rambuteau - « une vue d’ensemble et le recours à l’emprunt » - fut offert avec prodigalité au second. La vision c’est Louis-Napoléon Bonaparte qui la porte. Un plan en 7 points et en trois tranches ou réseaux correspondant, écrit le biographe « à une étape d’un vaste plan financier, échelonnant dans le temps emprunts de la ville et subventions d’Etat ». Emile Zola, dans La Curée évoque un « Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant cent mille terrassiers et maçons, traversé par d’admirables voies stratégiques qui mettront les forts au cœur des vieux quartiers ».

Le fait est là. Haussmann, ou plutôt Napoléon III, a anticipé Paris, lui a dessiné des perspectives, a créé cette ville nouvelle qui est aujourd’hui la nôtre. Même si cela recouvre parfois des intentions politiques pragmatiques (mater les soulèvement dans les quartiers populaires en construisant de vaste avenues et boulevards qui, à l’instar des coupe feux dans les forêts, empêchent l’incendie social de se propager). Le Baron a fait ses preuves : l’empereur, relate Andrew Hussey « admire la façon dont Haussmann a saisi à bras-le-corps la double menace du républicanisme et du socialisme dans la région du Var ».

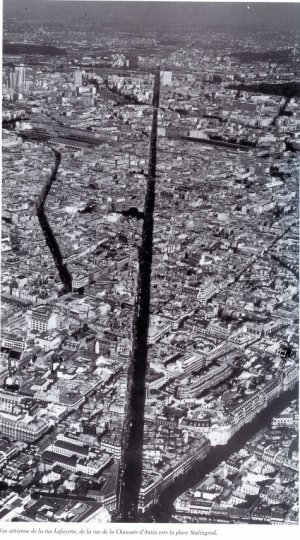

Mais au total, remarque Patrice de Moncan dans son exposition, 20 000 immeubles sans aucun confort seront abattus et remplacés par 30 000 immeubles neufs. 300 kms de voies rectilignes seront ouverts. 600 kms d’égouts ajoutés au maigre réseau existant. Des entrailles de la ville ancienne naîtra cette capitale qui ne changera guère jusqu’au retour de Charles de Gaulle au pouvoir, en 1958.

Car c’est sous Napoléon III que lesfameuses grandes Halles de Baltard prendront leur ampleur. Dix pavillons sont construits entre 1852 et 1870, donnant au marché central l’opulence que nous lui connaîtrons pendant un peu plus d’un siècle. Marville photographiera ce quartier avant sa transformation par le préfet de la Seine.

C’est ce Paris là qu’il faut impérativement réformer. Napoléon III a inventé une ville moderne. Cette ville est maintenant désuète. Devons-nous attendre qu’un nouvel empereur, assisté de son Haussmann, nous l’impose ?

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON