Bénévent-l’Abbaye et le mystère de l’abbé qui avait assassiné sa soeur, la poétesse Isabella Morra

Un jumelage entre Benevento et Bénévent qui aura lieu le 1er avril 2023 pourrait ouvrir de nouvelles études sur les secrets de l'abbaye française historique.

Le mystère de la mort de la poétesse italienne Isabella Morra, qui vécut au XVIe siècle, pourrait se trouver dans les murs de l'ancienne abbaye de la région du Limousin. Le 1er avril 2023, la ville italienne de Benevento, en Campanie, et Bénévent-l'Abbaye, signeront un accord de jumelage voulu par le Rotary Club de Bénévent. Ce sera l'occasion de relancer les recherches sur les documents d'archives conservés dans l'abbaye française, où le frère de la malheureuse poétesse, morte à 25 ans tuée par ses frères, fut abbé pendant quarante ans, entre 1557 et 1594, l'année de sa mort. Il s'appelait Decio Morra et fut l'un des meurtriers. Les deux autres étaient Cesare et Fabio.

Ce crime dit d'honneur, perpétré contre la jeune femme qui échangeait des lettres, pas d’amour, avec le poète espagnol Diego Sandoval de Castro, s'inscrit dans le cadre de la lutte entre la France et l'Espagne, qui a vu la famille di Morra se ranger du côté des Français et a contraint le père d'Isabelle, le noble Giovanni Michele di Morra, à l'exil. Il emmena avec lui son fils Scipione, le frère qu'Isabella aimait le plus, laissant derrière lui une situation familiale désastreuse : une épouse souffrant de graves troubles mentaux, totalement incapable de s'occuper de ses enfants, les trois infidèles qui grandirent dans un environnement abandonné et totalement inefficace, et la jeune Isabella qui écrit son malaise existentiel dans des vers d'une beauté lacérante, véritable modèle de la poétique du lugubre parfois inégalée.

C'est l'époque des poètes pétrarquistes, des courtisanes et même des philosophes. Les spécialistes parlent d'un "printemps" de la culture féminine. Il y a une ferveur culturelle, un réveil des arts, des querelles entre les sexes et une vivacité intellectuelle, dans les principaux centres de culture et de politique, comme Rome et Venise. Au lieu de cela, Isabella, reléguée dans le château qui domine Valsinni, autrefois appelé Favale, en Basilicate, terre de machisme, de patriarcat et de superstitions, vit la condition malheureuse de l'enterrée vivante dans un coin oublié du monde, cultivant l'art dans un contexte stérile et anaffectif. C'est le plus grand mystère de sa vie, plus encore que de sa mort, si l'on considère qu'elle n'a fait qu'un bref séjour à la cour des Sanseverino, comme dame d'honneur de Giulia Orsini, une autre femme malheureuse, morte empoisonnée. Parmi les "gens dépourvus d'esprit" et perdus dans les "horribles ruines" et les "horribles quartiers", Isabella ne connaît pas l'amour, elle est comme oubliée et cachée du regard de la plupart des gens et vit dans une condition de martyre qui lui fait désirer la mort comme seule perspective de libération. Le "cher père" ne reviendra jamais et, après son assassinat, son corps ne sera jamais retrouvé. L'homme de lettres Angelo de Gubernatis et le philosophe Benedetto Croce ont fait revivre sa triste histoire et, en 1993, le parc littéraire portant le nom de la poétesse a été créé à Valsinni. Aucun de ses trois assassins ne paiera jamais pour le mal qu'il a commis. Au contraire, tous trois partiront pour la France, vivant heureux et tranquilles sous la protection de leur père, de leur frère Scipione et de Caterina dei Medici. Cesare se marie deux fois et donne naissance à de nombreux enfants, donnant naissance à la branche française de la famille di Morra, Fabio mène une vie anonyme et Decio devient abbé à Bénévent. Cesare et Fabio obtiennent la naturalisation française le 20 juillet 1565.

La charge religieuse rapportait à Decius des revenus considérables, ce qui peut être déduit de la documentation de l'époque. Le nom de Decio Morra apparaît dans certains documents officiels de 1557 et 1563, alors qu'il est impliqué dans un procès contre Martial Villalt, religieux du même monastère, puis dans d'autres actes des années suivantes.

Est-il possible que l'abbé qui s'est rendu coupable de ce crime terrible ait apporté avec lui des témoignages de son passé scandaleux ? Est-il possible qu'un confesseur ait caché le secret ? Decius aurait-il laissé le moindre indice sur les véritables motivations de l'assassinat d'Isabelle qui, selon les historiens les plus avisés, n'avait pas eu de liaison amoureuse avec Sandoval, mais lui avait peut-être demandé de l'aide pour fuir en France et rejoindre son père bien-aimé ?

L'histoire raconte que les trois frères terribles ont également tué Sandoval, qui laissait ainsi sa femme Antonia Caracciolo veuve et ses trois enfants orphelins, et le précepteur d'Isabelle, coupable d'avoir favorisé l'échange de lettres entre les deux. La lettre incriminée qui a suscité l'ire des trois n'a jamais été retrouvée. Decius l'aurait-il emportée avec lui en Limousin ?

Je suis personnellement convaincu que cette histoire est encore à explorer et à découvrir, et je suis convaincu que certaines pièces de ce puzzle se trouvent en France, dans le Limousin.

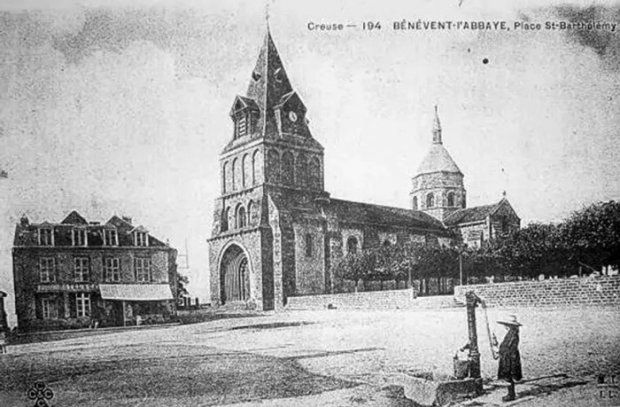

Cette abbaye historique ne serait donc pas seulement de l'archéologie, de l'art et du tourisme, comme je vous le dirai dans un instant, mais un trésor aux secrets inavouables.

Petite histoire de l'Abbaye

Immergée dans un cadre naturel magnique, Bénévent-l'Abbaye est une minuscule commune rurale d'un peu plus de sept cents habitants, située dans le département de la Creuse, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Jusqu'en 2016, la Creuse faisait partie de la région Limousin, qui a disparu cette même année pour être incorporé à la Nouvelle-Aquitaine. Deux ans plus tôt, la réforme territoriale initiée sous le quinquennat de François Hollande avait commencé.

Étape incontournable sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'abbaye en question a commencé sa longue histoire en 1028, lorsque Humbert, chanoine de Limoges, a fondé un monastère augustinien à un kilomètre de là. Mais ce n'est que deux ans plus tard, en 1030, que le monastère est transféré à son emplacement actuel. Il est appelé "Bénévent-l'Abbaye" parce qu'il abrite les reliques de saint Barthélemy, apportées en 1105 de Benevento, en Italie (LABBE, Bibl. nov. mss. II 28.1. Chon. Gauf. Vos). C'est ce qui explique le jumelage entre les deux villes. Le monastère fut ensuite érigé en abbaye en 1459, par Marc Foucaud, seigneur de Saint-Germain, pour son frère Louis Foucaud, premier abbé de Bénévent. L'histoire raconte que les reliques de saint Barthélemy y attiraient une telle foule qu'il fallut construire des auberges. Ce détail est rapporté dans le Grand dictionnaire de la Haute Marche : Historique, généalogique et biographique, par Ambroise Tardieu, pp. 43-44.

En 1867, l'abbaye de Bénévent fait l'objet d'une restauration massive, sous la direction du célèbre architecte Paul Abadie, qui a notamment participé dans sa carrière à la restauration de Notre-Dame de Paris et conçu le plan de l'église du Sacré-Cœur, également dans la capitale française.

Explorer l'histoire de l'élément central de cette commune, à savoir l'abbaye de Bénévent, composée d'autant de chapiteaux qui sont un véritable livre de pierre, nous transporte dans des temps lointains.

Le moment est venu d'ouvrir les archives et d'étudier un à un les documents conservés dans ce bâtiment historique. Les historiens et les historiens de l'histoire des femmes y trouveront peut-être des surprises intéressantes.

1 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON