L’ABC de la dialectique matérialiste

En 1939, Trotsky publie un long article intitulé « L'opposition petite-bourgeoise dans le Socialist Workers Party ». Il mène une polémique contre une tendance du SWP qui est la section américaine de la IVème internationale. Le SWP est aussi le plus important parti de l’internationale. Il compte, à lui seul, environ la moitié des effectifs de l’internationale. Les trotskystes ont en effet été massacrés au cours des années précédentes en particulier par le nazisme en Allemagne et par la grande terreur en Russie. Je rappelle que pendant cinq mois, entre 1937 et 1938, Staline et ses hommes de main ont massacrés en moyenne 1500 personnes par jour et en ont déportés 1600 autres. De multiples assassinats en Europe ont aussi atteint les collaborateurs directs de Trotsky et notamment son fils ainé, Léon Sédov. Trotsky mène ici son dernier combat pour redresser l’orientation du SWP. Il sera à son tour assassiné l’année suivante.

L’article est consultable dans son intégralité en suivant le lien sur « marxist.org ». Je ne publie ici, qu’un cours extrait où Trotsky revient sur les fondements de la méthode d’analyse des marxistes : le matérialisme et la dialectique. J’ai ajouté des sous-titres pour faire ressortir le plan de l’exposé.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

La dialectique n'est ni une fiction ni une mystique mais la science des formes de notre pensée, quand cette pensée ne se limite pas aux soucis de la vie quotidienne mais tente d'appréhender des processus plus durables et plus complexes. La dialectique est à la logique formelle ce que, disons, les mathématiques supérieures sont aux mathématiques élémentaires.

Logique formelle versus dialectique

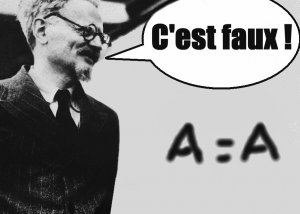

Je vais tenter ici de cerner, sous la forme la plus dense possible, l'essentiel de la question. Dans la logique aristotélicienne le syllogisme simple part de A = A. Cette vérité est acceptée comme un axiome pour quantité d'actions pratiques humaines et pour des généralisations élémentaires. En réalité A n'est pas égal à A. C'est facile à démontrer ne fut-ce qu'en regardant ces deux lettres à la loupe : elles diffèrent sensiblement. Mais, dira-t-on, il ne s'agit pas de la grandeur et de la forme des lettres, c'est seulement le symbole de deux grandeurs égales, par exemple une livre de sucre. L'objection ne vaut rien : en réalité une livre de sucre n'est jamais égale à une livre de sucre : des balances plus précises décèlent toujours une différence. On objectera : pourtant une livre de sucre est égale à elle-même. C'est faux : tous les corps changent constamment de dimension de poids de couleurs etc., et ne sont jamais égaux à eux-mêmes. Le sophiste répliquera alors qu'une livre de sucre est égale à elle-même "à un instant donné". Sans même parler de la valeur pratique très douteuse d'un tel "axiome", il ne résiste pas non plus à la critique théorique. Comment en effet comprendre le mot "instant" ? S'il s'agit d'une infinitésimale fraction de temps, la livre de sucre subira inévitablement des changements pendant cet "instant". Ou bien l'instant n'est-il qu'une pure abstraction mathématique, c'est-à-dire représente un temps nul ? Mais tout ce qui vit existe dans le temps. L'existence n'est qu'un processus d'évolution ininterrompue ; le temps est donc l'élément fondamental de l'existence. Et l'axiome A=A signifie que tout corps est égal a lui même quand il ne change pas, c'est-à-dire quand il n'existe pas.

Au premier abord il peut sembler que ces "subtilités" ne sont d'aucune utilité. En réalité elles ont une importance décisive. L'axiome A=A est d'une part la source de tout notre savoir, de l'autre la source de toutes nos erreurs. On ne peut impunément manier l'axiome A=A que dans des limites déterminées. Quand la transformation qualitative de A est négligeable pour la tâche qui nous intéresse, alors nous pouvons admettre que A=A. C'est le cas par exemple du vendeur et de l'acheteur d'une livre de sucre. Ainsi considérons-nous la température du soleil. Ainsi considérions-nous récemment le pouvoir d'achat du dollar. Mais les changements quantitatifs, au-delà d'une certaine limite, deviennent qualitatifs. La livre de sucre arrosée d'eau ou d'essence cesse d'être une livre de sucre. Le dollar, sous l'action d'un président, cesse d'être un dollar. Dans tous les domaines de la connaissance, y compris la sociologie, une des tâches les plus importantes consiste à saisir à temps l'instant critique où la quantité se change en qualité.

Tout ouvrier sait qu'il est impossible de faire des objets absolument identiques. Pour l'usinage des cônes de roulement à bille on admet un certain écart inévitable, mais qui doit rester dans certaines limites (c'est ce qu'on appelle la tolérance). Tant que l'on se tient dans les limites de la tolérance, les cônes sont considérés comme égaux (A=A). Si on les franchit, la quantité se transforme en qualité ; autrement dit le cône ne vaut rien ou est inutilisable.

Notre pensée scientifique n'est qu'une partie de notre activité pratique générale, y compris technique. Pour les concepts aussi il y a des "tolérances", établies non par la logique formelle, pour qui A=A, mais par la logique issue de l'axiome selon lequel tout change. Le "bon sens" se caractérise par le fait qu'il franchit systématiquement les normes de tolérance établies par la dialectique.

La pensée vulgaire opère avec des concepts tels que capitalisme, morale, liberté, Etat ouvrier, etc., qu'elle considère comme des abstractions immuables, jugeant que le capitalisme est le capitalisme, la morale la morale, etc. La pensée dialectique examine les choses et les phénomènes dans leur perpétuel changement et de plus, suivant les conditions matérielles de ces changements, elle détermine le point critique au-delà duquel A cesse d'être A, l'Etat ouvrier cesse d'être un Etat ouvrier.

Le vice fondamental de la pensée vulgaire consiste à se satisfaire de l'empreinte figée d'une réalité qui, elle, est en perpétuel mouvement. La pensée dialectique précise, corrige, concrétise constamment les concepts et leur confère une richesse et une souplesse, j'allais presque dire une saveur, qui les rapprochent jusqu'à un certain point des phénomènes vivants. Non pas le capitalisme en général, mais un capitalisme donné, à un stade déterminé de son développement. Non pas l'Etat ouvrier en général, mais tel Etat ouvrier, dans un pays arriéré encerclé par l'impérialisme etc.

Les limites de la dialectique d’Hegel

La pensée dialectique est à la pensée vulgaire ce que le cinéma est à la photographie. Le cinéma ne rejette pas la photo, mais en combine une série selon les lois du mouvement. La dialectique ne rejette pas le syllogisme, mais enseigne à combiner les syllogismes de façon à rapprocher notre connaissance de la réalité toujours changeante. Dans sa Logique, Hegel établit une série de lois : le changement de la quantité en qualité, le développement à travers les contradictions, le conflit de la forme et du contenu, l'interruption de la continuité, le passage du possible an nécessaire, etc., qui sont aussi importantes pour la pensée théorique que le simple syllogisme pour des tâches plus élémentaires.

Hegel a écrit avant Darwin et Marx. Grâce à l'impulsion puissante donnée à la pensée par la révolution française, Hegel a anticipé en philosophie le mouvement général de la science. Mais précisément parce qu'il s'agissait d'une géniale anticipation, elle a pris chez Hegel un caractère idéaliste. Hegel opérait avec des ombres idéologiques, comme si elles étaient la réalité suprême Marx a montré que le mouvement des ombres idéologiques ne fait que refléter le mouvement des corps matériels.

La dialectique des marxistes

Nous qualifions notre dialectique de matérialiste, parce que ses racines ne sont ni dans les cieux (ni dans les profondeurs de notre "libre esprit"), mais dans la réalité-objective, dans la nature. La conscience est née de l'inconscient, la psychologie de la physiologie, le monde organique de l'inorganique, le système solaire de la nébuleuse. A tous les degrés de cette échelle du développement, les changements quantitatifs sont devenus qualitatifs. Notre pensée, y compris dialectique, n'est qu'une des manifestations de la matière changeante. Il n'y a place, dans cette mécanique ni pour Dieu, ni pour le diable, ni pour l'âme immortelle, ni pour les normes éternelles du droit et de la morale. La dialectique de la pensée, procédant de la dialectique de la nature, a par conséquence un caractère entièrement matérialiste.

Le darwinisme, qui expliquait l'origine des espèces par la transformation de changements quantitatifs en changements qualitatifs, a signifié le triomphe de la dialectique à l'échelle de toute la nature organique. Un autre grand triomphe fut la découverte de la table de poids atomiques des éléments chimiques, puis celle de la transformation des éléments les uns dans les autres.

A ces transformations (des espèces, des éléments, etc.) est étroitement liée la question de la classification, également importante dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales. Le système de Linné (18e siècle), reposant sur l'immutabilité des espèces, se limitait à l'art de décrire et de classer les plantes selon leur aspect extérieur. La période infantile de la botanique est analogue à celle de la logique car les formes de notre pensée se développent, comme tout ce qui est vivant. Ce n'est qu'en rejetant délibérément l'idée de l'immutabilité des espèces, et par l'étude de l'histoire de l'évolution des plantes et de leur conformation, qu'on a pu jeter les bases d'une classification réellement scientifique.

Marx, qui à la différence de Darwin était un dialecticien conscient, a trouvé les bases d'une classification scientifique des sociétés humaines dans le développement des forces productives et la structure des rapports de propriété, qui constituent l'anatomie de la société. Le marxisme a substitué la classification matérialiste dialectique à la classification vulgaire, descriptive des sociétés et des Etats, qui, aujourd'hui encore, fleurit dans les chaires universitaires. Ce n'est qu'en utilisant la méthode de Marx qu'on peut définir correctement le concept d'Etat ouvrier et le moment de sa ruine.

Dans tout cela, nous le voyons, il n'y a rien de "métaphysique" ou de "scolastique" comme l'affirment les ignorants satisfaits d'eux-mêmes. La logique dialectique exprime les lois du mouvement de la pensée scientifique contemporaine. Au contraire, la lutte contre la dialectique matérialiste reflète un lointain passé, le conservatisme de la petite bourgeoisie, l'arrogance des mandarins universitaires et... un soupçon d'espoir en l'au-delà.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

39 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON