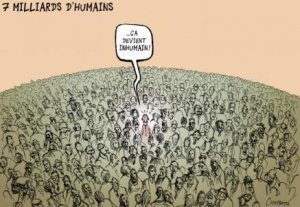

La bombe démographique, un péril majeur pour la planète

Aujourd’hui, la question démographique reste la principale problématique de la situation écologique au niveau de la planète, alors qu’elle est encore un tabou chez de nombreux écologistes. C’est cependant la seule qui devrait compter, lorsque l’on évoque le climat ou la 6 eme extinction des espèces.

1960 – 2019 : très forte explosion de la bombe démographique

En 60 ans, la population mondiale a connu une croissance exceptionnelle. Le nombre d’habitants dans le monde, qui se situait autour de 3 milliards en 1960, a grimpé rapidement dans les trois décennies suivantes, pour franchir la barre des 5 milliards dès 1987... Et quelques 7,8 milliards d’habitants en 2019, avec la forte probabilité d’atteindre les 8 milliards en fin 2020.

Quelques rappels

Il nous a fallu 200 000 ans pour atteindre 1 milliard d’humains (1800 ans de notre ère). Puis à peine plus de 200 ans seulement pour arriver à 7,7 milliards. En 2009 nous étions 6,7 milliards, en 2019 (10 ans plus loin) nous sommes 7,7 milliards et sauf grave pandémie, accident nucléaire majeur ou télescopage avec un astéroïde, les 8 milliards seront atteints en 2020, soit une augmentation d’un milliard d’habitants en une décennies. Si ce rythme se poursuivait ainsi, en 2050 il y aurait 11 milliards d’habitants… Et 16 milliards en 2100 soit une augmentation de 10 milliards en un siècle. (6 milliards en 2000).. Si on y ajoute la perte annuelle moyenne de 100 000 km² de terres arables, qui correspond à l’étude de B. SUNDQUIST de l’institut du Minesota, étude un peu ancienne, mais toujours d’actualité et nullement contestée par les experts du climat. C’est, par exemple, la superficie totale de la France qui disparaît tous les 5 ans… Et en 40 ans, c’est presque la totalité de la superficie des 27 pays actuels de l’UE, plus la Grande Bretagne qui en sort…

Evolution annuelle moyenne de la population dans le monde entre 1960 et 2019

(Source : ONU (World Population Prospects 2019).

Pour le monde 1,6 %

L’Afrique 2,6 %

L’Amérique latine et caraïbes 1,8 %

L’Asie 1,7 %

l’Océanie 1,7 %

Amérique du Nord 1,0 %

Europe 0,4 %

Comme on peut le constater par ces données, on ne peut pas dire que les pays les plus impactant sur le plan écologique que sont l’Europe (UE + Russie et autres pays) et les USA aient eu une progression démographique sensible, bien qu’ils représentent 14,6 % de la population mondiale en 2019 (4,8 % pour les USA, 9,8 % pour l’Europe), quand en 1960, les USA représentaient 6,8 % et l’Europe 20 % de la population mondiale ( soit un total de 26,8%). Imaginons si cela avait été l’inverse. Sauf que la population Mondiale était de 3 milliards d’habitants en 1960 et 7,8 milliards en 2019. Ce qui signifie par exemple que pour l’ensemble de l’Europe cela faisait 20 % de la population mondiale de 3 milliards soit 600 millions d’habitants, quand en 2017 avec 9,8 % de 7,4 milliards cela représentait 725 millions, soit quand même une progression de 125 millions d’habitants.

La croissance démographique mondiale présente cependant d’importantes variations régionales.

Avec une une population qui a été quasiment multipliée par cinq, pour passer de 227 millions d’habitants en 1960 à plus d’un milliard en 2018, l’Afrique subsaharienne est la région qui a enregistré la plus forte croissance. Elle est suivie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, dont la population a quadruplé, passant de 105 à 449 millions d’habitants.

Selon les projections, la population mondiale va continuer de croître et avoisiner les 10 / 11 milliards d’habitants en 2050. Tandis que l’accroissement de la population marquera nettement le pas dans le reste du monde, le nombre d’habitants en Afrique subsaharienne devrait plus que doubler d’ici à 2050, pour atteindre et dépasser les 2,2 milliards d’habitants (soit dix fois plus qu’en 1960).

La part du continent Africain dans la population mondiale devrait donc augmenter, pour s’établir selon les projections à 23 / 25 % de la population mondiale en 2050, contre 7 % seulement en 1960 et 14 % en 2018. Près d’un habitant sur quatre vivra en Afrique subsaharienne en 2050, alors que cette proportion était de un sur 13 en 1960.

La situation démographique de l’Afrique subsaharienne s’explique en grande partie par la persistance de taux de fécondité plus élevés que dans le reste du monde. La fécondité moyenne s’établit actuellement à 4,8 enfants par femme, contre 3 enfants par femme à l’échelle mondiale, et elle devrait rester considérablement supérieure aux taux enregistrés ailleurs dans le monde dans les décennies qui viennent.

Fécondité et mortalité sont fortement corrélées

Le nombre d’habitants dans le monde dépend du nombre de naissances et de décès dans les années précédentes. En outre, fécondité et mortalité sont fortement corrélées. Les femmes ont en général plus d'enfants quand le risque de les voir mourir prématurément est plus élevé et, a contrario, elles font moins d’enfants quand la mortalité infantile est plus faible. Toutes les régions du monde connaissent une baisse des taux de mortalité et de fécondité. En Afrique subsaharienne, cependant, ces taux sont plus élevés qu’ailleurs dans le monde. En outre, si on compare les résultats de cette région avec ceux de l’Asie du Sud, on observe que, pour un niveau de mortalité infantile équivalent, le taux de fécondité est plus élevé en Afrique subsaharienne.

Selon le Groupe inter organisations de Nations Unies pour estimation de la mortalité juvénile (IGME) Avec moins de 1,1 enfant par femme en République de Corée à plus de 7,1 au Niger, les taux de fécondité varient fortement d’un pays à l’autre. Il en est de même des taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, qui vont de 2,1 décès pour 1 000 naissances vivantes en Islande à 127 p. 1 000 en Somalie.

Croissance démographique et fléau de la malnutrition en Afrique subsaharienne

Selon les estimations, aujourd’hui dans 10 pays de l’Afrique subsaharienne, on a plus de 236 millions de personnes sous-alimentées.

Outre la croissance démographique, cette situation s’explique en grande partie également par l’impact des violences, des conflits et des conditions climatiques défavorables. Mais cela ne risque pas de régresser à terme car au moins 5 millions d’enfants de plus y sont menacés de malnutrition.

Par sa croissance démographique à laquelle combine divers facteurs, dont la pauvreté, les maladies infectieuses, le manque d’installations sanitaires, de mauvaises habitudes alimentaires, des carences en micronutriments … Il faut noter que ces enfants qui ont souffert de malnutrition chronique peuvent conserver des séquelles à vie dont des retards de croissance et le développement de maladies chroniques.

Une autre tendance observée par l’étude de la FAO concerne la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de procréer. Celle-ci a progressivement augmenté, passant de 30,3% en 2012 à 32,8% en 2016. L’anémie a des conséquences importantes sur la santé et le développement des femmes et de leurs enfants. Ces femmes donnent naissance à des bébés prématurés ou de petit poids qui souffrent alors d’infections à répétition dues à leur système immunitaire affaibli et qui plus tard, s’ils survivent auront des troubles de l’apprentissage et du développement. Aggravant ainsi la situation des populations de ces pays. Ont peut comprendre que pour sortir des perspectives de cet enfer des masses de migrants de l’Afrique subsaharienne choisissent de fuir vers l’Europe au risque de faire de la Méditerranée un immense cercueil

Mais au-delà de la question de l’Afrique subsaharienne, il y a les impacts de la croissance démographique sur l’environnement et le climat à cause d’un certain mode de production alimentaire

Aujourd’hui, si un Africain subsaharien exerce un impact sur l’environnement environ 15 fois inférieur à celui d’un Européen ou d’un Américain, sans compter les Asiatiques, mais si sa population augmentait avec un accroissement des biens de consommation correspondant, ce qui serait légitime cela aggraverait globalement les impacts sur le climat et l’environnement du à une explosion démographique sans précédent des méthodes de productions alimentaires qui ont des conséquences importantes pour l’environnement, on peut citer notamment :

Engrais et pesticides épandus dans les champs modifient la composition du sol et perturbent la vie de la faune. On observe une diminution du nombre d’insectes dans le sol. Ils sont pourtant essentiels pour maintenir une bonne aération du sol et très utiles pour apporter de la matière organique afin de rendre le sol fertile. L’épandage d’engrais dans les champs entraîne aussi une pollution de l’air par les particules.

Consommation d’énergie des tracteurs, des serres chauffées, des bâtiments d’élevage qui émettent des gaz à effet de serre.

Digestion des ruminants produit du méthane, puissant gaz à effet de serre.

Effluents d’élevage, très concentrés en matière organique, engendrant une pollution des sols aux nitrates s’ils ne sont pas gérés correctement.

Production d’aliments pour les animaux d’élevage qui nécessite de cultiver des surfaces agricoles importantes, avec les impacts associés. Une partie de ces aliments sont produits dans des zones soumises à la déforestation. Mais aussi d’immenses étendues fertiles qui servent à des productions pour des agrocarburants, ce qui est une aberration !...

Consommation d’eau pour l’irrigation des champs cultivés qui modifie l’équilibre des nappes phréatiques et de certains cours d’eau, et entre en concurrence avec d’autres usages à certaines périodes de l’année.

Déchets et pollutions agricoles, l'élevage est parmi l'une des plus importantes sources sectorielles de pollution de l'eau et de la terre

Les humains pratiquent l'agriculture depuis environ 10 000 ans, mais ce n'est que depuis une cinquantaine d'années que les techniques agricoles reposent sur l'emploi massif de fertilisants chimiques de synthèse et de pesticides. Les récoltes n'absorbent qu'entre un tiers et la moitié de l'azote ainsi utilisé. Le restant infiltre et pollue les sols et l'eau. La plupart de ces substances chimiques sont utilisées pour la monoculture intensive dédiée à l'alimentation animale : d'après la FAO, la moitié des récoltes de céréales et 90% de celles de soja sont destinées à nourrir les animaux d'élevage. Si à la place ces surfaces agricoles étaient consacrées à produire des végétaux destinés à l'alimentation humaine, avec des modes de production soutenables incluant la rotation des cultures, la quantité de substances chimiques polluantes nécessaires serait considérablement réduite.

Autres impacts des modes alimentaires

On estime en moyenne, 10kg de protéines végétales sont utilisées pour produire 1kg de protéines animales. En effet, pour obtenir de la viande, il faut d'abord nourrir un animal : par exemple, il faut 13kg de céréales et 30kg de foin pour produire 1kg de viande de boeuf. En conséquence, la production d'aliments d'origine animale nécessite en moyenne beaucoup plus de ressources que la production d'aliments végétaux. Ce gaspillage de ressources avec une population qui ne cesse de croître est lourd de conséquences pour la planète et contribue à renforcer l'insécurité alimentaire mondiale.

Nul ne peut nier que les pays riches restent actuellement les principaux responsables de l'insécurité alimentaire mondiale, étant les plus grands consommateurs de produits animaux. Si l'ensemble des pays riches réduisaient ne serait-ce que de 20% leur consommation de produits animaux, cela permettrait de compenser 4 ans de croissance démographique mondiale qu’il convient par ailleurs de stopper. Et les bénéfices pour la santé qui en résulteraient permettraient d'autre part de réduire considérablement les dépenses de santé de ces pays.

Autres effets de la croissance démographique et de son excès de de consommation de viandes dans les pays riches. En Amérique Centrale, 40% des forêts tropicales humides ont été détruites au cours des 40 dernières années, principalement pour laisser la place à des pâturages destinés au marché d'exportation, souvent à destination des hamburgers américains... La viande est trop chère pour les pauvres de ces pays exportateurs de viande de boeuf, alors que dans certains cas les pâturages ont chassé une agriculture traditionnelle hautement productive. Une aberration !

Quelques autres rappels lorsque l’on évoque la question démographique

Evoquer la question démographique c’est aussi avoir à l’esprit que nous avons une perte dans le monde de 275 km2 par jour de terres arables sous le béton et l'asphalte, du aux effets de l'urbanisation, des voies de circulation de circulation routières, ferroviaires à grande vitesse, aéroportuaires, en particulier dans les pays riches et émergents. Avec une démographie qui ne cesse de croître, accompagnée dans les pays riches par des mesures natalistes excessives,on peut imaginer l'impact écologique des plus désastreux !

Faut-il rappeler que le vivant est un monde d’interactions.

La moindre activité d’un organisme suppose toujours des échanges, de matière, d’énergie, d’informations, des mouvements, des comportements. Des interactions qui favorisent ou empêchent. Voilà peut-être ce qui caractérise l’écologue : c’est celui qui veut comprendre le monde des vivants et ses interactions.Vouloir comprendre le monde du vivant et la complexité des interactions de l’écosystème est une chose, adhérer à une pensée écologiste qui s’emploie davantage à questionner notre place dans ce monde et à développer par une interprétation la projection d’un cadre politique et sociétal de l’homme pour son maintien dans cet écosystème, qui peut prendre la forme d’un projet politique, est autre chose.

Par rapport à la notion d’espace, quelle surface actuelle habitable est estimée par habitant ?

La surface totale de la Terre est de 510 000 000 km2, forets, mer, désert compris. La surface des terres immergées est de 360 000 000 km2 (soit 70,7 %). Celle des terres émergées est de 149 000 000 km2 (soit 29,3 %). La surface des terres habitables(?) 134 000 000 km2 (soit 26,3%). La surface des forets tropicales est de 1,7 milliard d’hectares dont 800 millions au Brésil. Celle des des autres forets de 1,8 milliard d’hectares. Les surfaces inhabitables sont officiellement de 1,5 milliard d’hectares avec 7,7 milliards humains aujourd'hui et demain ?...

Sachant que la surface totale de la terre est de 510 millions de km2, soit 51 milliards d'hectares / 7,7 milliards d'habitants cela fait environ 7,4 hectares par humain, de terre, de mer et de désert. 29% de terre émergée (pour le moment, avant la fonte des glaces !) donc, 149 millions de km² désert compris = 14, 9 milliards d’hectares / 7,7 milliards humains = 2,2 hectares par humain de terre et de désert.

134 millions de km² sont déclarés habitables, ce qui signifie que les forets semblent être considérées comme des zones fertiles et habitables. (1,5 milliards d'hectares seraient inhabitables et l’on dénombre 2,73 milliards d’hectares de quasi-déserts).

Si l’on ôte les 2,73 milliards d’hectares des quasi-déserts aux surfaces émergées de la planète on obtient : 12,17 milliards d’hectares / 7,7 milliards d’humains = 1,75 hectare par humain de terre plus ou moins fertile, forets autres et forets tropicales comprises.

Sachant que l’effet de serre naturel remonte la température moyenne de la Planète, à chaque degré supplémentaire, les calottes glacières fondent, le niveau des mers monte et la surface habitable par habitant diminue.

Selon ces données, déjà, aujourd’hui, c’est 1,75 hectare par humain sans rien de prévu pour toutes les autres espèces terrestres : éléphants, rhinocéros, grands félins, chevaux, moutons petits mammifères divers ... donc, il y a réellement bien moins de 1,75 hectare par humain si l’on réserve de la place aux animaux..

Avec une perte de 275 km2 par jour de terres arables sous le béton et l'asphalte, du aux effets de l'urbanisation, des voies de circulation de circulation routières, ferroviaires à grande vitesse, aéroportuaires, en particulier dans les pays riches et émergents, et une population qui explose, on peut imaginer l'impact écologique !

Si on y ajoute l’usage de la voiture qui ne cesse d’augmenter. La compétition pour les ventes mondiales de véhicules s’intensifie dans un secteur qui se transforme rapidement. Les ventes mondiales de véhicules neuf a dépassé la barre des 100 millions d’unité en 2019, elle était de 95,8 millions en 2017 et 98,2 millions de 2018, avec deux pays en tête : la Chine, premier marché de par sa taille, et l’Inde, premier marché de croissance. En moyenne une voiture rejette 2 tonnes de CO2 par an, ce qui signifie que la voiture reste encore aujourd’hui la principale source d’émissions de CO2 des Français. Elle devance largement l’usage de l’avion (en moyenne 480 kg de CO2 par an et par personne) mais on ne peut pas comparer les usages au quotidien. Il faut prendre acte que la croissance des ventes de véhicules neufs, même s’il y a de gros écarts entre les régions riches et pauvres du monde n’est pas indissociable de la croissance démographique.

Pour conclure

La démographie, contrairement à ce qu’affirme Pierre Rabhi n’est pas une imposture, et celle de l’équité, autrement dit de la répartition des ressources ne peut être la réponse magique aux problèmes posés ( https://www.la-croix.com/Journal/Largument-demographique-imposture-2017-11-15-1100892009 ). Mais, n‘en déplaise à Mr. Rabhi et aux anti-malthusiens, la question démographique est bien l’un des enjeux majeurs de notre siècle, si l’espèce humaine y survit. Refuser cette réalité c’est aujourd’hui se rendre complice des futurs génocides de demain qui ne manqueront pas.

Documents joints à cet article

42 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON