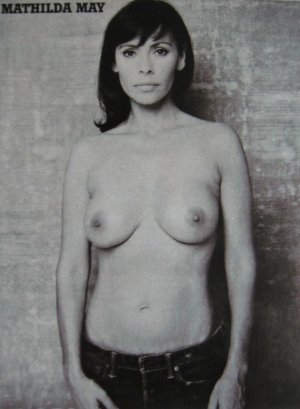

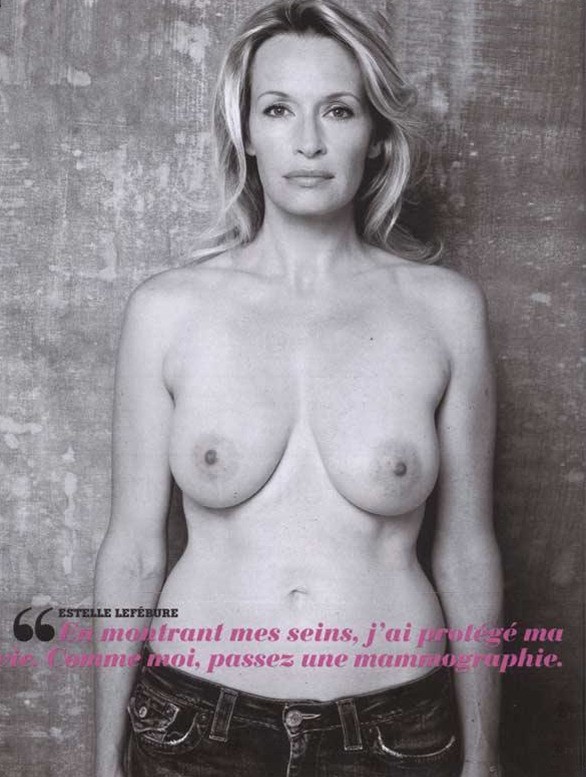

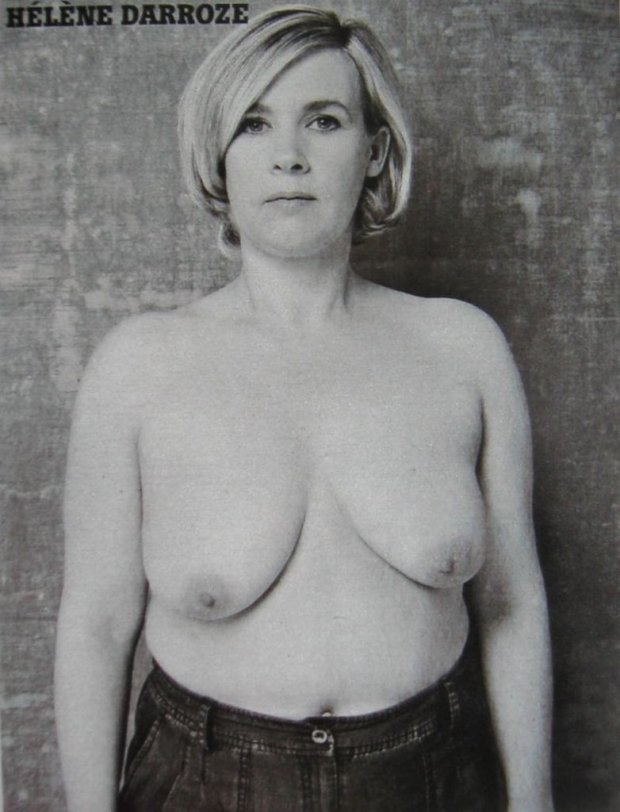

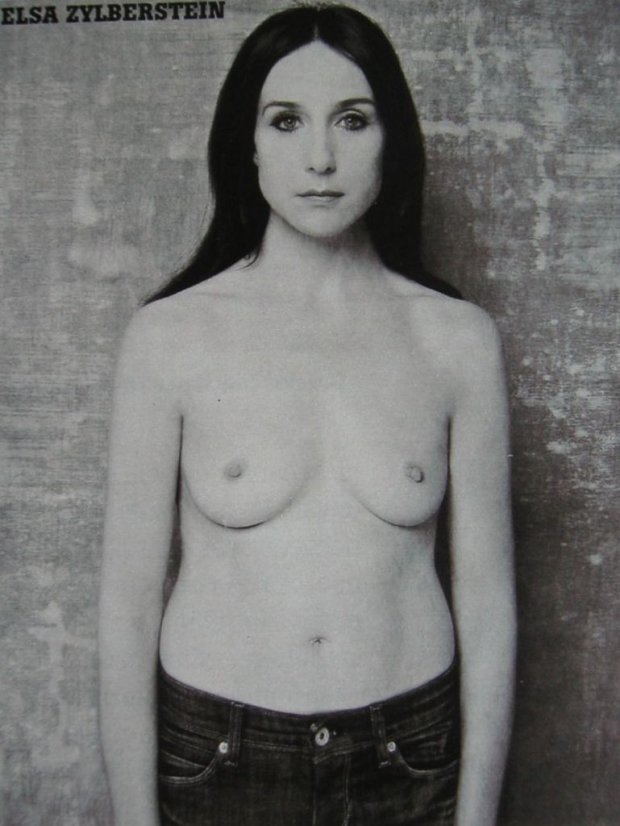

La campagne de Marie-Claire contre le cancer du sein

C’est l’artillerie lourde que le magazine Marie-Claire du 9 septembre 2009 a sortie pour apporter sa contribution à la lutte contre le cancer du sein et, en même temps, faire sa propre publicité. On ne saurait le lui reprocher : « 10 stars enlèvent le haut pour le dépistage du cancer du sein », annonce la couverture. Un dépistage dès 40 ans est demandé au lieu de 50 ans actuellement. Si par cette campagne de sensibilisation, un plus grand nombre de femmes en comprennent la nécessité, ce ne sera pas peine perdue.

Par artillerie lourde, on entend la mobilisation simultanée de trois grands leurres généralement employés séparément, à la fois pour capter l’attention et déclencher la pulsion d’adhésion et d’action attendues. Leur mise en batterie simultanée garantit la force de frappe recherchée.

Le leurre d’appel sexuel

On hésite donc pour savoir lequel l’emporte sur l’autre pour stimuler le premier réflexe inné d’attirance. On peut tout de même sans risque d’erreur penser que c’est le leurre d’appel sexuel. Dix jeunes femmes, en effet, exhibent en public leur poitrine en toute liberté, contrairement à la morale du groupe en vigueur. La stimulation de la transe du voyeurisme est assurée.

Mais ici pas de double jeu d’exhibition et de dissimulation à la fois qui viserait à déclencher le réflexe de frustration habituel ! La pose est, au contraire, entièrement dépouillée de toute mise en scène érotique. Le choix du noir et blanc éteint les couleurs chaudes. Une lumière blanche glace les corps. Par intericonicité, on reconnaît, en fait, l’austère photo anthropométrique judiciaire où, mis hors contexte sur un fond uniforme, le sujet se présente humblement de face, debout, les bras le long du corps, les yeux fixant l’objectif, le visage inexpressif.

Aucun échange mental entre « l’objet du désir » exhibé et « le désir de l’objet » associé n’est non plus organisé puisque, encore une fois, le réflexe de frustration est évité. L’exhibition n’a d’autre but que d’amener le lecteur par le bout du nez devant une injonction en guise de légende comme celle-ci : « En montrant mes seins, lit-on, j’ai protégé ma vie. Comme moi, passez une mammographie. » L’ambiguïté volontaire du jeu de mots dans l’expression « montrer ses seins » tente seulement avec humour de lever une réticence qui pourrait être éprouvée à l’idée d’une exhibition publique ressentie comme impudique, comme celle des stars : elle l’assimile exagérément à la soumission à un examen clinique confidentiel dont la vie peut dépendre.

Le leurre d’appel humanitaire

Le second leurre est le leurre d’appel humanitaire. Il est très rare de le voir associé au leurre d’appel sexuel pour la bonne raison qu’ils provoquent l’un et l’autre des réflexes contraires, même s’ils ont en commun de déclencher chacun une forme particulière de voyeurisme. On peut dire que l’exhibition du plaisir d’autrui ou de son simulacre provoque une attirance avide de toujours plus de proximité et celle du malheur d’autrui ou de son simulacre, une attirance également mais aussitôt bridée par une égale répulsion.

Le cancer du sein est un fléau qui concerne un important pourcentage de femmes et que la campagne vise à combattre. La démarche est donc bien humanitaire. Mais, en raison du sujet, le leurre présente un aspect atypique : il n’offre pas, en effet, comme d’habitude une simple et brutale exhibition du malheur d’autrui pour déclencher le réflexe de voyeurisme.

La maladie combattue n’est pas à l’origine visible. Elle peut n’en être pas moins présente. C’est le sens de la métonymie des seins montrés : leur apparence saine, qui est l’effet présenté, renvoie à de possibles symptômes intérieurement cachés de la maladie. C’est justement parce que ceux-ci sont internes, qu’un examen radiologique s’impose.

Ce leurre d’appel humanitaire ne stimule pas non plus à proprement parler un réflexe de compassion et d’assistance à personne en danger, mais plutôt le réflexe inné de la peur. Car ce n’est pas une personne étrangère qui est ici concernée mais la lectrice elle-même. Au cas où elle ne suivrait pas le conseil de se soumettre au dépistage donné en pied de page, il ne lui resterait plus qu’à s’en prendre à elle-même, rongée de regrets. La peur est un état d’alerte psychophysiologique qui conduit l’individu à se défendre : la prévention du danger est ici la solution préconisée.

Le leurre de l’argument d’autorité qu’est la star

Le troisième leurre enfin est celui de l’argument d’autorité que représentent les stars en se faisant prescriptrices de conduites. Qu’importe leur incompétence dans les domaines où elles interviennent ! Cette usurpation d’autorité vient du réflexe inné d’identification qu’elles suscitent chez leurs fans. Ce leurre est, en revanche, fréquemment associé au leurre d’appel sexuel, puisqu’il est rare qu’une star n’en incarne pas un auquel elle doit d’ailleurs souvent sa notoriété.

Le procédé de l’image mise en abyme feint précisément d’instaurer une relation interpersonnelle. Les stars ne répondent pas ici seulement aux exigences de la photo anthropométrique en regardant droit devant elles. Elles fixent aussi des yeux la lectrice pour l’interpeller entre quatre yeux personnellement par l’injonction placée en pied de page et prêcher d’exemple en exhibant leur poitrine.

Leur parole ne peut être qu’ accueillie par les intéressés dans un état de réceptivité maximale. L’imitation de la star par le fan est sa manière de vivre dans sa proximité, si loin de lui que puisse être son étoile. Tout objet que touche la star concentre à la fois sur lui le rayonnement dont sa grâce l’auréole et les feux du désir inassouvi dont le fan est consumé.

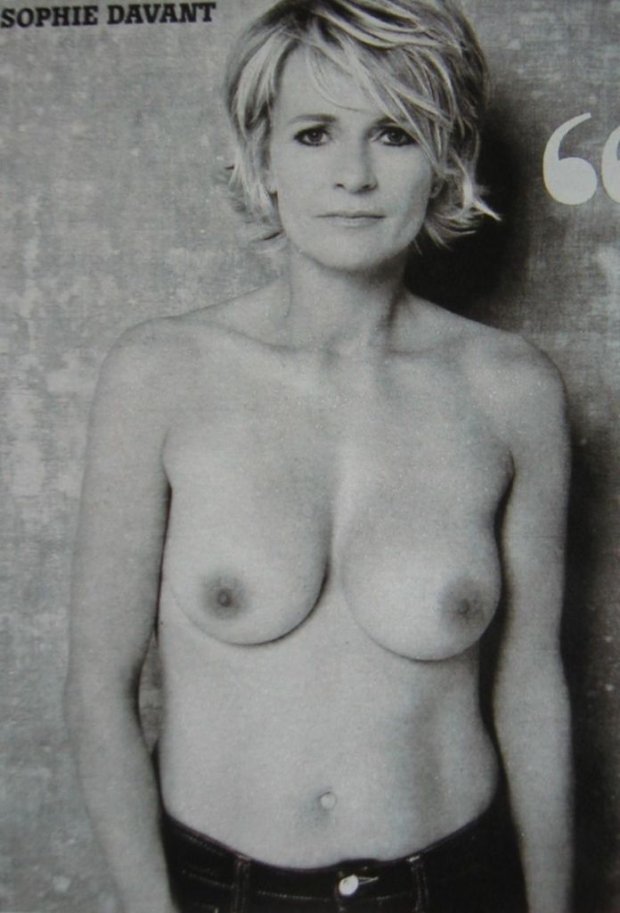

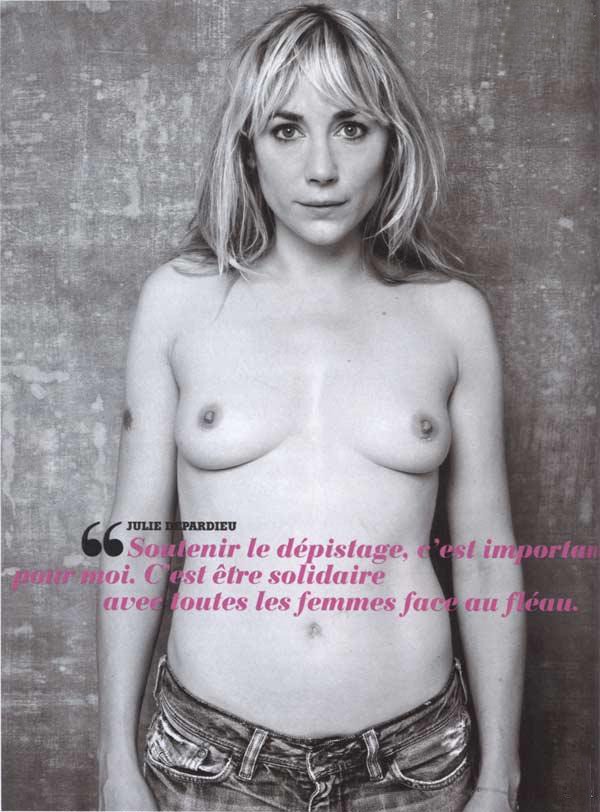

L’échantillon de stars retenues dans cette campagne dispose-t-il vraiment de ses pouvoirs ? On peut en douter. Les Julie Depardieu, Sylvie Testud, Estelle Lefébure, Elsa Zylberstein, Nathalie Rykiel, Rossy de Palma, Hélène, Mathilda May, Rachida Brakni restent, somme toute, des stars de second rang. Quant à la présentatrice de météo télévisée, Sophie Davant, sa notoriété suffit-elle à en lui donner le statut ?

N’importe ! Toutes ces jeunes femmes qui n’étaient peut-être pas très connues, vont sans doute l’être maintenant un peu plus par cette opération. L’exhibition de sa nudité est aujourd’hui un raccourci qui mène à la notoriété bien plus sûrement que l’édification obscure et patiente d’une œuvre. Le paradoxe de Mac Luhan est décidément incontournable : « Le médium est le message ». On ne s’en plaindra pas pourtant cette fois-ci, si la grâce mise au service d’une prise de conscience permet de combattre plus efficacement cette sale maladie. Paul Villach

Documents joints à cet article

62 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON