Le retour à l’amour

Le retour à l'amour.

Mon enfance comme la vôtre fût unique.

J'ai vécu dans un monde imaginaire fait de chevaliers à la probité impeccable, de quêtes magiques dans des lieux mystérieux, d'histoires d'amour durant toute la vie et même au delà.

Puis, au sortir de cette parenthèse enchantée, lorsque le cerveau supérieur prend son envol, tout devient logique et le monde se désenchante.

La probité du Chevalier se transforme en un pragmatique ego-centré, les quêtes magiques sont étudiées par la science qui en dissèque chaque particule, sans pour autant l'expliquer, mais affirme néanmoins qu'il n'y a rien de magique à cela.

Les lieux magiques sont visibles par satellites et explorés à la dynamite.

Les amants de mes histoires d'enfance se connaissent à peine et surtout ne se reconnaissent plus. Le mythe du banquet de Platon a bien du mal à tenir face à un monde où la démonstration d'un amour pur prend des allures surannées..

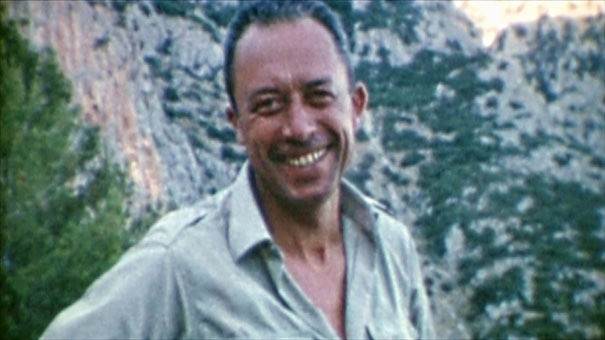

Albert Camus avait, de son aveu même, construit son œuvre sur un cycle, hélas interrompu : amour révolte amour. Je comprends à présent son propos.

Nous commençons notre vie dans ce monde dans un émerveillement constant et renouvelé de tout ce qui nous entoure : la vie de chaque instant.

Puis nous vieillissions et sous la pression toujours plus présente de la société, nous sommes enclins à rationaliser à la fois notre comportement mais aussi le monde qui nous entoure ; à devenir adulte pour le dire rapidement.

Or cette constante législation sur le monde qui nous entoure désenchante ce dernier et nous empêche d'en extraire la proverbiale substantifique moelle.

Descartes et sa rationalisation du monde nous a certes apporté la technique, mais il nous a dépossédé de ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécu. Un émerveillement constamment renouvelé de tout ce qui nous entoure. Il nous faut tendre à nouveau vers cette neutralisation du savoir qui permet l'hic et nunc, le ici et maintenant.

Je ne suis pas en train de parler d'obscurantisme, mais seulement de nous réapproprier ce qui, plus que tout autre, est nôtre. Cette faculté d'apprécier, de jouir de la vie pour ce qu'elle est, et au travers de ce que nous sommes ; des êtres d'abord sensibles puis raisonnables.

Kant lui aussi, à sa manière se faisait l'avocat de cette cause. Sa loi morale, cette voix intérieure qui nous guide sans se tromper, pourvu qu'on l'écoute, est à la source même de nous même et du monde qui nous entoure. Il faut réapprendre à lui donner toute notre attention.

Certes il est des situations ou il nous faut nécessairement être pragmatiques plutôt que moraux, mais celles ci sont moins courantes que nous voulons bien l'admettre.

Marcher dans ses pas, suivre son chemin où qu'il mène, avec assurance, l'assurance que cela soit juste, ne sont pas simplement des vœux pieux. La vérité de ce monde, tout comme parvenir au bout de notre chemin peuvent nous être asymptotiques, il n'en reste pas moins qu'ils sont, aussi bien d'un point de vue moral que pragmatique, une alternative bien plus exaltante à ce dont nous faisons l'expérience : la vie de tous les jours.

Je l'ai dit plus tôt, le monde se charge bien, lorsque cela est nécessaire, de nous ramener à des problèmes terre à terre. Aussi nous faut il accepter cette nature double de notre être, dont je ne saurais dire si l'une prime vraiment sur l'autre. Et accepter, accueillir qu'une partie de nous trouve que notre romantisme échevelé est d'une autre époque, tout en n'y renonçant pas.

Que la probité sans faille du chevalier, bien qu'inaccessible du fait même de notre nature profonde, ne doit pourtant pas être oubliée, et rester un objet vers lequel il faut tendre.

Et qu'enfin il y a bien de la magie dans tout ce qui nous entoure, et que même si la science, pour des raisons de commodité, tient à disséquer et à nommer tout ce qui nous entoure, cette magie reste à tout jamais proprement indicible et inaccessible à l'entendement pur..

« Comme le galet verni par les marées, j'étais poli par le vent, usé jusqu'à l'âme. J'étais un peu de cette force selon laquelle je flottais, puis elle enfin, confondant les battements de mon sang et les grands coups sonores de ce coeur partout présent de la nature. Le vent me façonnait à l'image de l'ardente nudité qui m'entourait. Et sa fugitive étreinte me donnait, pierre parmi les pierres, la solitude d'une colonne ou d'un olivier dans le ciel d'été.

Ce bain violent de soleil et de vent épuisait toutes mes forces de vie. A peine en moi ce battement d'ailes qui affleure, cette vie qui se plaint, cette faible révolte de l'esprit. Bientôt répandu aux quatre coins du monde, oublieux, oublié de moi-même, je suis ce vent et dans le vent, ces colonnes et ces arc, ces dalles qui sentent chaud et ces montagnes pâles autour de la ville déserte. Et jamais je n'ai senti, si avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde. »

|

Albert CAMUS, Noces (1938) |

7 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON