« Race », « islamophobie ».... Bien définir les mots qui fâchent

« Si vous utilisez le mot « race », vous êtes raciste. » « J'ai le droit d'être islamophobe, car il est permis de critiquer toute religion. » Cet article se propose, entre autres buts, de répondre à ces allégations.

Un débat plus idéologique que scientifique

Bien souvent, les discussions politiques tournent au vinaigre à cause d'un désaccord sur le sens ou la légitimité de certains mots.

Encore tout récemment, lors d'un débat diffusé par France Culture, la sociologue Nathalie Heinich a reproché à son confrère Abdellali Hajjat d'utiliser à tort et à travers le mot « islamophobie » : « Si on prend l'exemple de l'islamophobie, on voit bien que dans le travail qui est fait par les chercheurs qui se sont spécialisés [dans cette question] et notamment par Abdellali Hajjat, il y a l'idée que l'islamophobie serait l'équivalent du racisme. On a une confusion entre la race et la religion, ce qui est quand même très problématique puisque la race on ne peut pas y échapper alors que la religion, normalement, en tout cas en France, on la choisit. Et par ailleurs, le racisme est quelque chose de tout à fait illégal en France alors que le refus des religions ou la haine des religions est parfaitement légal. »

Abdellali Hajjat s'est alors défendu en parlant d'un livre qu'il avait écrit avec Marwan Mohammed (Islamophobie – Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », éditions de La Découverte) et où les deux chercheurs proposaient une définition qui n'avait rien à voir avec ce qu'en a dit Nathalie Heinich. Cette dernière à son tour a répondu en citant la quatrième de couverture du livre de ses collègues Hajjat et Mohammed : « Faisant le point sur les débats autour du concept d'islamophobie, il offre une description rigoureuse des discours et actes islamophobes, en les inscrivant dans l'histoire longue du racisme colonial ».

Il y aurait donc bien, de son point de vue, une confusion entre race et religion, ce qui montrerait le manque de rigueur de ses confrères.De mon côté, j'ai trouvé sur ce site une recension de l'ouvrage de Mohammed et Hajjat, où se trouve citée leur définition de l'islamophobie : « processus social complexe de racialisation/altérisation appuyée sur le signe de l’appartenance (réelle ou supposée) à la religion musulmane ».

Force est de constater que cette définition fait de l'islamophobie une forme de racisme, ou un élément constitutif de ce racisme – ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que prétend Mme Heinich, que leurs auteurs confondent race et religion.

Que retenir de cette discussion ? D'où vient le fait qu'elle ressemble fort à un dialogue de sourds ?

Pour ma part, j'ai tendance à penser que Mme Heinich, dans cette affaire est, sinon de mauvaise foi, du moins aveuglée par son idéologie droitière. Si le mot islamophobie dérange, c'est en grande partie parce qu'il permet de parler des discriminations subies par les personnes musulmanes. De la même manière, sous couvert de lutter contre le racisme, certains individus disqualifient le mot « race » pour pouvoir salir les propos de ceux qui l'utilisent dans un but antiraciste.

Si on affirme que les races n'existent pas, qu'il n'y a aucune différence entre Blancs et Non-Blancs, si on se prétend aveugle aux couleurs de peau, on se rend aussi aveugle au racisme, ce qui est une position bien confortable quand on profite soi-même d'un système social raciste. On peut interpréter ainsi le fameux Manifeste des 100, tribune d'universitaires et de chercheurs dénonçant l' « islamogauchisme » à l'université, qui est paru dans Le Monde peu de temps après l'assassinat de Samuel Paty, en soutien à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, et dont Nathalie Heinich était signataire.

Ce texte, sous couvert de lutter contre une prétendue connivence entre des universitaires et des islamistes, visait en grande partie à disqualifier les travaux portant sur le racisme contemporain. Il appelait en effet le gouvernement à créer un organisme visant à surveiller et à signaler les enseignants ou les chercheurs diffusant les « idéologies indigéniste, racialiste et "décoloniale" », la « doxa anti-occidentale » et le « prêchi-prêcha multiculturaliste ».

Au fond, me semble-t-il, il s'agissait de restaurer la foi en notre Sainte Mère la République, en la France (patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, ne l'oublions pas) et en cette belle civilisation occidentale dont notre pays constitue la pointe la plus avancée. Il s'agissait aussi d'embrigader toute l'université française contre la montée de l'islamisme (dont le « port du voile » constitue l'un des « symptômes »).

Voilà le contexte dans lequel s'inscrit la discussion entre Nathalie Heinich et Abdellali Hajjat. On voit qu'il y a là une véritable guerre idéologique, qui pourrait même aboutir à un conflit plus violent encore, si le gouvernement intervient bien – comme le réclament certains ministres et le Manifeste des 100 – pour surveiller la manière dont les universitaires travaillent. Quoi qu'elle en dise, Mme Heinich attaque sans doute moins son collègue par amour de la rigueur scientifique qu'en raison de violentes passions politiques.

Cela étant dit, elle ne pourrait pas défendre l'islamophobie (au nom de la liberté d'expression et de la laïcité) si le mot « islamophobie » était dénué de toute ambiguïté. Le but de ce modeste billet est d'apporter un peu de clarté à ce débat confus, en proposant une définition de l'islamophobie, mais aussi du racisme, de la race et de l'ethnocentrisme.

Avertissement

Avant toute chose, je signale que je n'ai pas de légitimité particulière à parler de ces problèmes de définition. D'une certaine manière, d'ailleurs, tout le monde est dans ce cas. Bien entendu, il y a des gens (sociologues, politistes, mais aussi personnes subissant des discriminations) qui peuvent apporter une expertise sur ces questions, parce qu'ils y ont longuement travaillé ou/et parce qu'ils savent par expérience ce que c'est que l'oppression raciste. Mais les discriminations liées à la « race » ou à la religion (mais aussi au genre, à l'orientation sexuelle ou à la classe sociale... la liste n'est pas exhaustive) constituent un problème tellement massif qu'elles devraient faire l'objet d'un débat public où chaque personne aurait son mot à dire. En tant que citoyen et membre de la société, il me semble que ma parole n'est pas totalement illégitime. Mais, bien entendu, elle n'est pas plus légitime que celle de n'importe qui. Je n'ai ni les moyens ni le droit d'imposer des usages linguistiques ou des définitions. Dans ce qui va suivre, il faut seulement voir des propositions discutables.

Islamophobie

Contrairement à ce que dit Mme Heinich, le mot « islamophobie » désigne très souvent l'hostilité à l'égard des musulmans et des musulmanes, et pas seulement la haine de l'islam. Cf. à ce sujet cet article du Monde. En ce sens-là, l'islamophobie est illégale, dans la mesure où elle se traduit par des discriminations injustifiables. On peut espérer que l'autre signification va peu à peu disparaître et qu'on va inventer un autre mot pour la véhiculer, ou utiliser une périphrase (« haine de l'islam », par exemple).

Cela dit, on ne peut pas totalement séparer les deux significations : à partir d'un certain degré, la haine de l'islam se traduit par une hostilité à l'égard des adeptes de cette religion. Quel est ce degré ? Il est évident qu'on ne peut condamner légalement quelqu'un qui considère l'islam comme une religion fausse, voire dangereuse. Si c'était le cas, il faudrait aussi condamner les adeptes des religions, puisque ces dernières impliquent en général un jugement négatif à l'égard des autres religions et des croyances antireligieuses (exemple un peu extrême, mais que je n'invente pas : « Les mécréants brûleront en enfer. »)

On ne peut pas non plus condamner quelqu'un qui a une vision caricaturale de l'islam, car il faudrait alors condamner presque tous les êtres humains, vu qu'ils ont des représentations simplistes des cultures qu'ils connaissent mal. On ne peut même pas condamner quelqu'un qui jugerait que l'islam (ou n'importe quelle religion) comporte des germes de fanatisme. En effet, on peut très bien soutenir une telle thèse tout en admettant que ces germes peuvent être étouffés par d'autres aspects de la religion incriminée ou des facteurs extérieurs à celle-ci (loi, coutumes, pression sociale, raison....).

En revanche, la haine d'une religion devient clairement une hostilité à l'égard des adeptes de celle-ci si elle implique une discrimination. Si je dis, par exemple, que la religion musulmane entraîne nécessairement une mentalité conduisant au terrorisme, ou du moins à un refus de s'intégrer dans la société, je dénie à ses adeptes la capacité d'être des citoyens et des citoyennes comme les autres. Je jette la suspicion sur eux et je « justifie » des mesures de surveillance discriminatoires à leur égard. La haine de l'islam devient alors hostilité à l'égard musulmanes et des musulmans. Dans un tel cas, les deux sens du mot islamophobie se rejoignent.

Reste à savoir quels sont les liens entre l'hostilité à l'égard des musulmans et le racisme. Peut-on parler d'un « racisme antimusulman » ? Il me semble que ce serait maladroit puisque, comme le rappelait Mme Heinich, une race n'est pas une religion. Cependant, comme on va le voir, il y a des liens étroits entre le racisme et l'islamophobie. Pour comprendre cela, étudions la notion d'ethnocentrisme.

Ethnocentrisme

L'ethnocentrisme, qui a fait l'objet d'un chapitre célèbre de Race et histoire de Claude Lévi-Strauss, consiste à tout juger (y compris les autres cultures) en fonction des valeurs de la culture de la société où l'on a grandi. Cette attitude est extrêmement répandue, voire universelle. C'est elle qui nous fait juger inférieures, sous-développées, des sociétés qui n'ont pas notre culture. Nous les jugeons inférieures, voire sans culture, « barbares », « sauvages », parce que nous les évaluons en fonction de nos critères scientifiques, esthétiques, moraux... Comme le dit Montaigne, un précurseur de Lévi-Strauss : « chacun appelle barbarie, ce qui n'est pas de son usage. Comme de vray nous n'avons autre mire de la verité, et de la raison, que l'exemple et idée des opinions et usances du païs où nous sommes. Là est tousjours la parfaicte religion, la parfaicte police, parfaict et accomply usage de toutes choses. ». (Les Essais, livre I, chapitre XXX – Des cannibales).

L'islamophobie – au sens d'une hostilité à l'égard des musulmans – est-elle une forme d'ethnocentrisme ? Il me semble que oui. On pourrait m'objecter que l'islam est une religion universelle, qui n'est pas liée à une ethnie particulière. On pourrait aussi me dire que la culture française est laïque, donc attachée à la liberté d'opinion et de culte dans les limites du respect des lois. En principe, en France, tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur croyance ou leur absence de croyance. À la première objection, je répondrai que l'islam ne suffit sans doute pas à caractériser une ethnie, mais qu'il est un élément important de la culture de certaines sociétés, alors qu'il est encore minoritaire dans la plupart des pays européens. Voilà pourquoi il apparaît dans ces derniers, non comme une religion universelle, mais comme un élément étranger, propre à une culture venue d'ailleurs.

Quant à la France, sa culture est complexe, voire contradictoire. D'un côté, certes, elle implique un attachement à la liberté d'opinion et à la liberté de cultes, dans l'esprit de la loi de 1905. Mais cet attachement est bien souvent très superficiel, pour ne pas dire hypocrite. Même si le catholicisme n'a cessé de décliner depuis deux siècles, il est encore bien présent à titre de symbole identitaire. Car du christianisme, ce sont moins l'amour du prochain et le refus de la violence qui sont retenus que certaines pratiques sociales comme le mariage à l'église. Les gens qui se disent « laïques » sont rarement dérangés par la présence d'églises sur le territoire national, ou par le son des cloches le dimanche. Par contre, beaucoup d'entre eux trouveraient scandaleuses la construction d'un minaret près de chez eux et, à plus forte raison, la permission accordée aux muezzins d'appeler à la prière le vendredi. On pourrait multiplier les exemples de cette « laïcité » à géométrie variable, à commencer par le combat du gouvernement actuel contre le « séparatisme » : le séparatisme, c'est toujours le fait des autres, ceux et celles qui ne veulent pas renoncer à leur culture particulière, ce n'est jamais le rejet ethnocentrique dont ces autres font les frais.

Racisme

L'ethnocentrisme n'est pas à proprement parler la même chose que le racisme, car il consiste à hiérarchiser des cultures collectives, alors que le racisme ajoute à cela une hiérarchisation des natures : certains groupes humains seraient culturellement supérieurs à d'autres parce qu'ils n'auraient pas la même nature. Ainsi, les racistes seraient forcément ethnocentriques, alors que les ethnocentriques ne seraient pas forcément racistes.

Cependant, il me semble que l'ethnocentrisme conduit presque nécessairement au racisme, si bien qu'il n'est pas absurde de considérer qu'il y a des liens étroits entre l'islamophobie et le racisme subi par les personnes cataloguées comme maghrébines ou turques. D'abord, la culture dans laquelle nous avons été élevés nous est devenue tellement habituelle qu'elle nous semble « naturelle ». Du coup, lorsque nous sommes face à des croyances ou à des coutumes différentes des nôtres, nous sommes tentés de penser qu'elles sont liées à une nature différente de la nôtre – une nature malade, contre-nature (« ces gens sont des monstres : ils mangent de la chair humaine »), ou bien une nature sauvage, éternellement immature (« les nègres sont très sympathiques, mais ce sont de grands enfants »), incapable de s'élever par elle-même au monde merveilleux de la civilisation (d'où notre mission civilisatrice à leur égard).

Ce qui favorise cette croyance, c'est aussi le fait que – pour des raisons historiques – les personnes issues de sociétés éloignées géographiquement ont souvent une apparence physique différente, d'où l'idée qu'il y aurait un lien essentiel entre l'appartenance à une culture et des caractéristiques biologiques.

Par ailleurs, l'ethnocentrisme nous conduit à nous représenter les cultures collectives comme des sphères de natures radicalement différentes, nécessairement fermées sur elles-mêmes. Donc, même si nous résistons à la tentation du racisme proprement dit, nous tombons dans un quasi racisme : nous pensons que, à cause de son éducation, une personne est condamnée à rester toute sa vie enfermée dans les mêmes croyances et les mêmes coutumes, qu'elle transmettra ensuite à ses enfants. La culture devient ainsi une quasi-nature. Le groupe ethnique devient une quasi-race. D'où l'idée qu'il faut, le plus tôt possible, arracher les individus considérés comme « immigrés » (alors même que leur famille est implantée dans le pays depuis des générations) à leur culture familiale. Cela pourrait expliquer le fait que l'arabe soit si peu enseigné à l'école., dans un pays comme la France, où tant de familles sont issues de pays arabes.

Mais revenons au racisme proprement dit. Comment le définir ? En première approche, on pourrait dire que le racisme consiste à hiérarchiser les individus en fonction de leur appartenance à une prétendue « race ». Il suppose donc, au préalable, l'invention des « races » et la racisation, c'est-à-dire le fait de ranger des individus dans des « races ». En ce sens, très général, nous sommes toutes et tous racisés, même si nous appartenons à une « race » privilégiée.

Mais qu'est-ce qu'une « race » ? Une « race » est à la fois une fiction et une réalité : une fiction qui produit une réalité sociale. Une « race », ce serait un groupe d'individus qui, à cause de certaines caractéristiques biologiques héréditaires, seraient essentiellement différents d'autres races. En ce sens, les « races » n'existent pas. Certes, il existe des caractéristiques héréditaires comme la couleur de la peau, le groupe sanguin, la capacité de résister à certaines maladies... Mais ces caratéristiques n'ont en général pas de liens entre elles, et il est arbitraire de choisir l'une d'elles au détriment des autres comme critère de classification. Suivant les critères choisis, on aura des « races » différentes, ce qui montre que la « race » est une invention humaine. Ainsi, il y a souvent plus de différences génétiques entre deux personnes classées comme « noires » qu'entre une personne « noire » et une personne « blanche ». Mais si les « races » – au sens de sous-espèces au sein de l'espèce humaine – sont une fiction, c'est une fiction qui n'en produit pas moins des effets bien réels. Les individus racisés forment des groupes sociaux distincts, en fonction de la « race » dans laquelle on les a rangés.

Quelques précisions supplémentaires concernant le concept de racisme. D'abord, il n'est pas nécessaire que les individus racisés aient réellement des caractéristiques biologiques différentes. Ce qui compte, c'est d'abord la croyance en l'existence de ces caractéristiques. Les personnes dont les familles sont originaires du Maghreb ont souvent la peau blanche, parfois les yeux bleus, mais elles ne sont pas considérées comme « blanches » pour autant.

Ensuite, il n'est pas nécessaire d'être racialiste, c'est-à-dire d'adhérer à une théorie « scientifique » sur les races, pour être raciste. Le racisme existe souvent moins comme un discours structuré que comme un ensemble de préjugés, de stéréotypes et de sentiments qui produisent un certain type de comportement. Il peut même arriver qu'un individu se comporte de manière raciste, non à cause de ses préjugés ou de ses sentiments personnels, mais parce qu'il n'a pas le courage de se rebeller contre le système social raciste dont il fait partie. « Ahmed, je n'ai rien contre les Maghrébins. Malheureusement, il y a beaucoup de clients qui ne sont pas comme moi. Alors, dans mon magasin, tu ne t'appelleras plus Ahmed mais Armand. »

Cette remarque m'amène à une distinction très importante. Dans l'exemple que je viens de donner, on a affaire à un racisme structurel, à une organisation sociale qui favorise les discriminations à l'égard des « races » considérées comme inférieures. Certains sociologues réservent le terme de « racisme » à ce racisme structurel. Je me demande si c'est une très bonne idée. Si une personne blanche se fait traiter de « sale blanc » ou de « sale blanche », je ne vois pas très bien comment qualifier cette insulte autrement que comme raciste. Seulement, il faut bien distinguer cette forme de racisme très marginale du racisme structurel. Il n'y a pas de symétrie entre le racisme subi par les minorités non-blanches et le fameux « racisme anti-blanc » que certains Blancs montent en épingle (sans doute pour minorer le racisme structurel, voire pour le justifier). Une personne blanche qui subit des insultes ou des vexations à cause de sa « race » peut en général résoudre ce problème en déménageant. Une personne victime du racisme structurel, par contre, sera partout en butte à des contrôles policiers au faciès, à des discriminations à l'emploi ou au logement, etc. De plus, le racisme structurel est intériorisé par les personnes qui en sont victimes. C'est ainsi, par exemple, que beaucoup de femmes noires se font défriser les cheveux, parce qu'elles sont persuadées que les cheveux crépus sont moins beaux que les cheveux raides. Les canons de beauté en vigueur chez les Blancs sont ainsi jugés supérieurs. Tout cela est bien expliqué par Rokhaya Diallo dans Racisme : mode d'emploi (éditions Larousse).

Dernière précision : le racisme n'implique pas forcément une dévalorisation totale des « races » inférieures. On peut admirer certaines de leurs caractéristiques réelles ou (le plus souvent) fictives, du moment que la hiérarchie sociale n'est pas remise en cause. Jean-Marie Le Pen affirmait que les sportifs noirs avaient une supériorité, mais c'était pour pouvoir mieux les rabaisser dans d'autres domaines. On peut juger les Juifs ou les Chinois intelligents, et en même temps sournois et maléfiques : « Après vous avoir embobiné par leurs sourires hypocrites, ils vous planteront à coup sûr un couteau dans le dos ». On peut, d'une manière plus subtile peut-être, adorer les musiques « noires », et considérer que les Noirs sont très « doués » pour la musique et la danse (n'ont-ils pas « le rythme dans la peau » ?) tout en les méprisant inconsciemment : en les enfermant dans ce stéréotypes, on les réduit à jouer un rôle subalterne dans la société. Si on les associe systématiquement à l'image de la fête, on aura du mal à les prendre au sérieux lorsqu'on les verra occuper des postes importants.

Conclusion

Je pense maintenant avoir suffisamment répondu à Mme Heinich et à ses amis du Manifeste des 100. Non, les adversaires de l'islamophobie ne mettent pas forcément en question le droit de critiquer, et même de haïr les religions. Non, le fait d'utiliser le mot « race » ne fait pas de nous des racistes. Les races existent, non en tant que réalité biologique, mais en tant que résultat d'une construction sociale arbitraire et extrêmement violente dont nous ne sommes pas sortis. J'ajouterai que définir les races ainsi permet de comprendre quel rôle elles jouent dans les hiérarchies sociales en général. Il n'y a pas d'un côté des faits sociaux (les classes sociales, le capitalisme...) et de l'autre des faits naturels ou « sociétaux » (les genres, les races...). Il n'y a que des réalités sociales, qui forment un système de domination complexe. Comme je l'écrivais dans un précédent article, on n'a pas à choisir entre l'antiracisme et la lutte des classes.

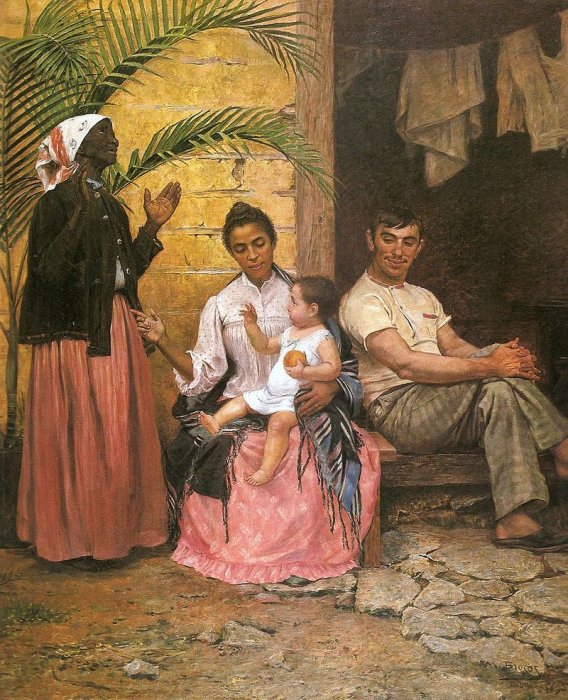

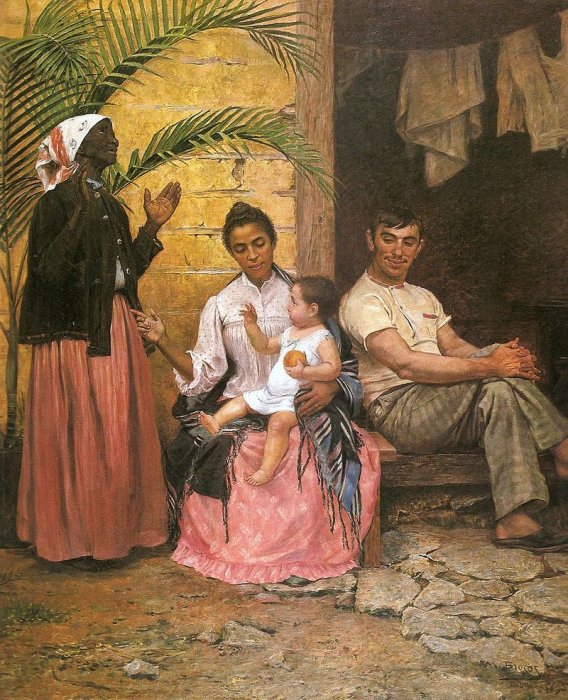

- A Redenção de Cam

- A Redenção de Cam (La rédemption de Cham). Ce tableau de Modesto Brocos date de 1895. Il montre comment une famille brésilienne devient de plus en plus blanche au fil des générations. Grâce à des mariages mixtes, des descendants d’Africains échappent à la malédiction lancée par Noé contre la descendance de son fils Cham (longtemps considéré comme l’ancêtre des Noirs d’Afrique).

49 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON