Sacs à dos d’écoliers pour bardas mythologiques

Une mode inédite serait-elle en train de naître ? Jusqu’ici, le sac à dos d’écolier permettait à son porteur d’afficher sa distinction en arborant aux yeux de ses camarades des marques dont le prestige se mesurait à leur coût. Les fabricants avaient réussi le tour de force de faire de chaque enfant un agent publicitaire bénévole. Le goût pour l’exhibition de signes extérieurs de richesse n’attend pas le nombre des années, et la soumission à la pression du groupe, pas davantage. Or voici que le sac à dos tend à devenir le vecteur de croyances ostensiblement affichées par impression sur toile.

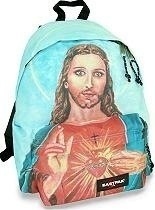

Le sac à dos du « Sacré cœur de Jésus »

Un premier exemple offre l’image d’un Christ en buste bénissant qui exhibe crûment son « sacré cœur » en gloire. Par intericonicité, on reconnaît l’esthétique saint-sulpicienne qui est à l’art religieux ce qu’est le kitsch à l’art tout court. Sa marque de fabrique est de dresser des personnages religieux un portrait mièvre dans des postures stéréotypées : ont ainsi été offertes, avant l’heure, des représentations de stars susceptibles de stimuler un réflexe d’identification chez les gens simples.

Ici, un visage d’éphèbe brun, aux grands yeux en amande illuminés sous l’arc parfait de sourcils épilés, est prêté au Christ avec de longs cheveux flottant sur la nuque, la barbe et la moustache finement taillées, comme un péplum biblique peut imaginer les hommes de son époque. Un mantelet bleu est jeté sur ses épaules par-dessus une tunique rouge où rayonne le stéréotype d’un as de cœur surmonté de la croix de son supplice, pour par euphémisme en atténuer la crudité.

Sa posture paradoxale n’est compréhensible que de l’initié : la main levée, annulaire et auriculaire à demi repliés, est la métonymie d’un moment suspendu de la bénédiction divine. Quant au cœur rouge en gloire qu’il montre de l’autre main en train de rayonner comme un soleil sur son thorax, il est, lui, la métonymie du sang versé par le crucifié et donc aussi de la preuve d’amour qu’il a ainsi donnée à l’humanité. Plantant son regard dans les yeux du lecteur, selon le procédé de l’image mise en abyme, le Christ feint d’entrer en relation personnelle avec lui pour lui rappeler son sacrifice et le culpabiliser éventuellement pour son ingratitude. Le fond bleu est celui du séjour des dieux, un ciel d’azur et de sérénité.

Le sac à dos de la « Barbie voilée »

Le second exemple n’est pas moins mythologique, mais il s’adresse plus particulièrement aux filles. La couleur rose leur est, en effet, traditionnellement affectée. Surtout, l’image de la poupée imprimée sur les poches le confirme. Par une intericonicité différente de celle de l’autre sac, on croit reconnaître le minois évaporé aux yeux écarquillés de la fameuse poupée Barbie mais dans un accoutrement insolite, voire paradoxal.

La pin-up favorite des fillettes exhibe, en effet, depuis toujours ses formes féminines dans les vêtements affriolants appropriés. Mais ici, il n’en est pas question. Une autre intericonicité renvoie au voile islamique qui ne découvre en tout et pour tout que l’ovale du visage et dissimule soigneusement tout le reste. Surtout pas d’exhibition de cœur à la façon du Christ dans le chatoiement des couleurs de la vie ! Loin de renvoyer à l’érotisme raffiné, la couleur noire est ici celle de la séparation ostentatoire qui retranche les femmes du reste du monde loin de toute séduction. La métonymie qui en résulte, n’est ni plus ni moins que l’islamisation incongrue de la poupée Barbie, symbole idéalisé des canons du mannequin occidental, fussent-ils contestés, qui rompait par ses courbes féminines accentuées avec la tradition du baigneur asexué donné autrefois aux enfants.

Il s’agit donc d’un nouveau modèle que par ce sac on tend à inculquer aux filles scolarisées. Il s’agit de les familiariser, pour mieux les y contraindre ensuite, avec l’instrument d’asservissement de la femme qu’est ce type de vêtement, conçu pour être la prison des corps et non pas leur vitrine.

La loi ignorée ?

Il est curieux que des fabricants de sacs d’écoliers ne se soient pas souciés de la loi en vigueur. Depuis 2004, en effet, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse est interdit en France dans les écoles, collèges et lycées publics. Il est vrai que la publicité a beau, elle aussi, avoir été interdite au nom du principe de la neutralité laïque : ça ne l’a pas empêchée de s’introduire subrepticement dans les établissements avec la complicité de l’administration. Des motifs d’économie ont même trouvé grâce devant un tribunal administratif pour accepter l’usage de chemises de carton publicitaires par un chef d’établissement.

On ne saurait en tout cas trouver meilleure métonymie pour désigner le contenu par le contenant. Les deux sacs renvoient par leur image au barda mythologique dont on charge très tôt les épaules d’un enfant à son insu. Une autre métonymie qui fait de lui un « enfant sandwich » montre qu’on n’hésite pas non plus à abuser de son innocence pour l’amener à faire du prosélytisme en arborant partout où il se rend le symbole d’une religion.

Mais une dernière métonymie est peut-être encore plus désespérante : cet emballage mythologique ne signifie-t-il pas, urbi et orbi, qu’une mythologie entend imposer sa marque sur le savoir quel qu’il soit ? Paul Villach

Documents joints à cet article

24 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON