Tous ces bobards dans les journaux, pendant la guerre de 14-18 : un cas d’école

Le 90ème anniversaire de l’armistice de 1918 a montré que cette guerre ne cesse pas de hanter la mémoire collective, en particulier par ses atrocités longtemps occultées. Le Président de la République a ainsi évoqué le 11 novembre dernier avec justesse dans son discours à la Nécropole nationale de Douaumont ces hommes fusillés « pour l’exemple », « dont on avait trop exigé, qu’on avait trop exposés, que parfois des fautes de commandement avaient envoyés au massacre et qui un jour n’ont plus eu la force de se battre. »

Une autre aspect de cette guerre mérite aussi d’être gardé en mémoire pour le présent comme pour l’avenir : c’est la mobilisation des journaux soumis à la censure avec leurs colonnes blanches, sous prétexte d’accroître les ressources morales des citoyens du pays en guerre. On l’a nommée « le bourrage de crâne ». On reste médusé. Comment, en effet, les journaux ont-ils pu diffuser si massivement des informations aussi invraisemblables sans craindre de perdre toute crédibilité ?

I- Une diffusion massive de leurres invraisemblables

C’est à longueur de colonnes qu’ils répandent les informations les plus absurdes.

1- Des bobards énormes.

- Ces bobards ont trait aux armes. Plus elles sont perfectionnées, moins elles causent de morts et de blessés ! (Le Temps, 4/8/1914). Celles de l’ennemi, en tout cas, ne sont pas dangereuses ; c’est de la camelotte ! (L’Intransigeant, 17/8/1914) : les obus (shrapnels) éclatent en pluie de fer inoffensive ! Les blessures par balles ne sont pas dangereuses ! Les gaz asphyxiants, eux, ne sont pas bien méchants ! (Le Matin de Paris, 27/4/1915). En somme, les balles allemandes ne tuent pas ! En revanche, les armes françaises sont, elles, efficaces : la baïonnette est même une arme « poétique », « chevaleresque » même, « d’une sûreté chirurgicale » !... (L’Echo de Paris, 10/7/1915 - L’Intransigeant, 15/12/1914).

- Les hommes, eux, sont répartis en deux camps évidemment.

* L’ennemi allemand est taré : il est maladroit dans ses tirs (L’Intransigeant, 17/8/1914) ; c’est un barbare qui coupe les mains des enfants et attache les prêtres au battant des cloches ou transforme les cadavres en savon (The Sunday Chronicle - Corriere della Serra - Le Matin de Paris, fin août 1914 ) ; c’est même un lâche qu’il faut injurier pour l’obliger à combattre (L’écho de Paris, 15/8/1914).

* Rien à voir évidemment avec le soldat français qui, lui, au contraire, est héroïque : il se dispute avec ses camarades pour monter au front (Le Matin de Paris, 15/11/1914) ; il supporte les blessures avec gaieté, fierté et courage (L’Intransigeant, 17/8/1914) ; le sens du devoir l’empêche de ressentir la douleur, telle l’ordonnance qui vit sa main tranchée par un éclat d’obus et alla la ramasser encore toute crispée sur le message qu’il apportait au général, avant de s’évanouir (L’Intransigeant, 3/9/1916) ; la guerre lui paraît, en tout cas, moins redoutable que le baccalauréat (Le Petit Journal, 11/7/1915 ) ; il se demande même ce qu’il pourra bien faire quand la guerre sera finie (Le Petit Parisien, 22/5/1915) ; blessé, le soldat souhaite écourter sa convalescence pour repartir au front le plus tôt possible (Le Petit Journal, 5/5/1916).

2- La création d’une hallucination collective

Ce sont là, on en conviendra, des bobards invraisemblables pour un esprit rationnel, contribuant à l’instauration d’une hallucination collective. La relation de cause à effet n’est plus perçue ; l’évidence est niée.

- L’innocuité des armes est proportionnelle à leur perfectionnement ; obus, balles et gaz, armes redoutables, sont présentés comme inoffensifs ; la baïonnette est célébrée, avec fétichisme, comme une personne impatiente de tuer l’ennemi.

- Le jugement sur les hommes est, quant à lui, d’une partialité outrancière selon une distribution manichéenne des rôles caricaturale : l’ennemi allemand est nul ; le soldat français est héroïque. Les faits rapportés sont même contradictoires : l’ennemi est maladroit et ses armes inefficaces, mais il y a pourtant des morts et des blessés français en grand nombre ; l’ennemi est nul, mais le soldat français est héroïque : or « à vaincre sans péril, (ne) triomphe (-t-on pas) sans gloire » ?

II- Un faisceau de réflexes stimulés favorisant la réceptivité aux bobards

Comment les journaux ont-ils pu massivement diffuser de tels bobards sans craindre de perdre tout crédit ? On propose une hypothèse : les lecteurs prenaient ces bobards pour des informations fiables, compte tenu de leur cadre de référence qui les rendait insensibles aux relations de cause à effet, aux contradictions et à la partialité des jugements. Le « bourreur » implique un « bourré » qui consent à ce qu’on lui « bourre » le crâne. Et quelle responsabilité en revient à l’Ecole d’alors ? À quoi donc a servi l’instituteur qu’il est d’usage de couvrir d’éloges et de célébrer comme « le hussard noir de la République » ?

1- Le cadre de référence des lecteurs a été formé avant la guerre par l’inculcation des réflexes du patriotisme et du nationalisme

a- Un patriotisme blessé

Depuis 1871, un patriotisme blessé de défense est inculqué au citoyen français qui doit se préparer à la revanche contre la Prusse/Allemagne pour récupérer les provinces perdues, l’Alsace et la Lorraine. A l’école primaire, on apprend à lire dans le livre de Bruno, « Le tour de France par deux enfants », qui mène les écoliers de province en province jusqu’à se heurter « à la ligne bleue des Vosges » au-delà de laquelle vivent sous la botte allemande les chères provinces perdues...

b- Un nationalisme vengeur

Ce patriotisme de défense s’accompagne d’un nationalisme vengeur : celui-ci célèbre l’excellence de la nation française ; et simultanément est enseignée la haine du « boche » barbare qui occupe indûment une partie du territoire national.

2- Pendant la guerre, trois réflexes principaux sont activement stimulés :

a- Le premier réflexe est « la transe de la forteresse assiégée » qui fait taire toutes les querelles et les critiques face au danger commun. A la déclaration de guerre en août 1914, le pays est tétanisé par le réflexe du patriotisme : c’est "l’Union sacrée" de quasiment toutes les familles d’opinion autour du gouvernement.

b- Un second réflexe de soumission aveugle à l’autorité conduit les citoyens à croire l’information que livre par le canal des journaux le gouvernement en charge du salut du pays.

c- Un troisième réflexe est la soumission de l’individu à la pression exercée par le groupe qui rend difficile toute velléité d’indépendance d’esprit et de doute méthodique, avec la crainte, en se distinguant, de passer pour un traître. Dans le danger, l’individu est contraint de s’intégrer davantage au groupe, pour les informations, les conduites à tenir, l’alimentation, etc.

3- Ces trois réflexes sont, en outre, associés à trois autres qui paralysent toute exigence de rationalité.

a- L’un est évidemment le réflexe inné de la peur.

b- L’autre est le réflexe socioculturel conditionné de compassion et d’assistance à personne en danger. Ce réflexe est stimulé par la division du pays en deux : l’arrière et le front, qui implique une distribution manichéenne des rôles :

- au front se trouvent ceux qui exposent leur vie, les courageux , les meilleurs, les héros ;

- à l’arrière s’abritent les autres, qui contribuent à l’effort de guerre, mais ne peuvent rivaliser avec les héros ; ils sont parfois même suspectés d’être des “tire-au-flanc” ou des profiteurs.

c- Le dernier réflexe est le réflexe de culpabilité.

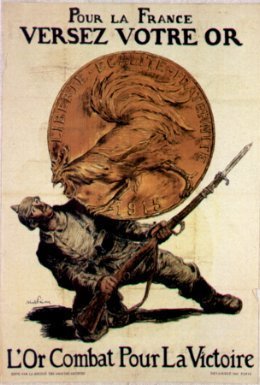

- Cette distribution manichéenne des rôles favorise une prise de parti favorable pour ceux du front, les héros, et défavorable pour ceux de l’arrière, qui connaissent, bon gré, mal gré, un sentiment de culpabilité, avivé par des affiches (Cf. « Moi, je verse mon sang. Et vous ? Versez votre or ! » ).

- L’inconfort du réflexe de culpabilisation peut alors être soulagé de trois manières :

* L’héroïsation à volonté des soldats en est une : elle ne souffre évidemment aucune discussion.

* L’assistance humanitaire en est une autre, par l’envoi de dons en argent ou en nature (les colis, les parrainages) aux soldats du front.

* La troisième manière n’est pas moins efficace : c’est une possible grande réceptivité à des informations minimisant les dangers encourus par les soldats du front : moins le danger est grand, moins grand est le sentiment de culpabilisation envers les soldats. Paradoxalement, les soldats du front, eux-mêmes, lors des permissions ou à leur retour, contribuent par pudeur ou fanfaronnade, à minimiser les risques encourus, allant ainsi au-devant de l’attente des récepteurs culpabilisés dont la peur et la culpabilisation peuvent décroître.

On peut penser – du moins est-ce une hypothèse plausible - que sous l’empire de ces réflexes conjugués, le citoyen est devenu sourd et aveugle à toute rationalité : les bobards les plus invraisemblables pouvaient lui être servis à volonté par des journaux que censuraient les dirigeants politiques et militaires. Ceux-ci avaient ainsi les coudées franches pour agir à leur guise.

Qu’en serait-il aujourd’hui ? Qui oserait affirmer qu’avec 90 ans d’Ecole publique laïque supplémentaires, le niveau culturel atteint par la moyenne des Français les met à l’abri de pareilles aventures hallucinatoires ?

Paul Villach

46 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON