Une amitié France-USA

Parler d’une amitié France - Etats-Unis aujourd’hui risque d’irriter le lecteur et ne provoquer que de l’indignation, et pourtant, dans le passé il y avaient de forts liens entre les deux peuples, notamment à l’époque de Louis XVI..

En 1775, la décision de Louis XVI d’aider les Indépendantistes américains était surprenante. Comment se peut-il, en effet, qu’un monarque absolu, qui plus est catholique et de droit divin, ait tout fait - achevant par là même de ruiner les finances de son pays - pour que les Américains en révolte, protestants de surcroît, puissent rompre le lien colonial les unissant à l’Empire Britannique, proclamer leur indépendance, rejeter la monarchie, et devenir une république et même jeter les premières bases d’un régime démocratique ?

La raison principale était sans doute le désir de se venger des échecs subis lors de la Guerre de Sept ans, au terme de laquelle, en 1763, la France avait perdu l’essentiel de ses possessions d’Amérique du Nord. La fierté française avait été blessée et beaucoup ne rêvaient que de revanche. Mais ce fait seul ne peut expliquer la passion aveugle, et même suicidaire, avec laquelle Louis XVI s’embarqua dans cette aventure. Il était alors âgé d’à peine vingt-et-un ans et avait beaucoup lu les philosophes. En plus il était entouré de ministres - Turgot, Malesherbes, Necker - qui s’intéressaient au mouvement des Lumières. Plus tard, Louis faisait nombreuses réformes dans l’esprit de l’humanisme. Il était un homme cultivé, éclairé et humaniste.

Grâce aux efforts de Benjamin Franklin, extraordinaire ambassadeur du Nouveau Monde, un traité d’alliance entre la France et l’Amérique fut signé à Versailles le 6 février 1778, qui resta l’unique traité d’alliance jamais signé par les Etats-Unis jusqu’au traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949. C’est dire son importance historique. Benjamin Franklin fut le premier représentant officiel de son pays à la cour de France.

La victoire des Indépendantistes eut un retentissement énorme à Paris. Ils venaient d’acculer à la défaite l’ennemi héréditaire de la France ! Pour les futurs révolutionnaires français, l’exemple américain était à l’époque la seule référence disponible, le seul phare, la seule expérience imitable. Les événements, que les soldats français, à l’issue de leur long stage à l’école de la liberté, ne manquèrent de raconter avec exaltation une fois de retour au pays, faisaient une profonde impression dans les esprits. Une vraie république indépendante et un début de démocratie avait pu naître grâce aux prouesses des soldats français, accomplies au nom de leur roi !

Que devait-on en effet penser à Versailles, à Paris et dans les provinces d’initiatives comme la Déclaration d’indépendance, l’émancipation de noirs du Nord, l’octroi du droit de vote aux femmes dans le New Jersey, le refus de toute religion officielle, la séparation des pouvoirs, la liberté de presse, et bientôt l’élaboration au nom du peuple de la Constitution fédérale ? Avec l’assentiment de Louis XVI (!) Franklin avait fait publier en français l’ensemble des constitutions des Etats américains, un ouvrage qu’on lut avec avidité et qui connut de multiples éditions.

La naissance de la république américaine fut sans conteste la plus grande réussite du règne de Louis XVI - une entreprise risquée et aux conséquences incalculables. « Le peuple américain, avait dit Turgot dès 1778, est l’espérance du genre humain ; il peut en devenir le modèle. » L’investiture, le 30 avril 1789, du premier président des Etats-Unis, George Washington, précéda de deux mois et demi les débuts de la Révolution française.

En effet, deux mois plus tard, le 21 août 1789, l’Assemblé nationale entama la discussion finale du texte sur les droits de l’homme, déposé par Lafayette - et à la rédaction duquel Thomas Jefferson, alors ministre des Etats-Unis à Paris, n’était pas étranger. Il s’agissait de proposer à l’univers une bible politique - pour tous les hommes, pour tous les temps, pour tous les pays - et de codifier, à la française mais en s’inspirant des précédents anglo-américains, la philosophie des droits naturels. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » : ainsi commence ce grand texte qui fixe les prérogatives du « citoyen » et non plus du « sujet ». Le texte avait en outre été adopté « en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême », c’est-à-dire d’un dieu abstrait, philosophique.

Trois ans plus tard, en juin 1792, tandis que le chaos règne au palais des Tuileries, la Commune insurrectionnelle vient imposer ses vues à l’Assemblée, réduite à une centaine de députées. Celle-ci décrète sur le champ la suspension du roi ainsi que son internement, et décide de convoquer le corps électoral afin d’élire une Convention représentative, inspirée de la Convention américaine de Philadelphie, pour élaborer une constitution conforme à la "souveraineté du peuple".

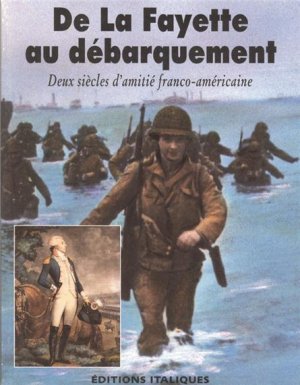

Aux Etats-Unis, encore aujourd’hui, Lafayette est resté un des grands héros de la nation, et la contribution décisive de la France à l’indépendance n’a jamais été oubliée. En contrepartie, l’Indépendance américaine à beaucoup inspiré les révolutionnaires français, et de nos jours, l’intervention des Etats-Unis en France dans les deux guerres mondiales n’était pas moins décisive.

Aujourd'hui les choses se sont gâtées. Depuis que l'Amérique cherche à imposer son ordre moral, économique et militaire partout dans le monde, l'admiration appartient au passé, remplacée par un sentiment antiaméricain et une critique de la société inégalitaire et violente. On se méfie aussi de la religiosité américaine, contraire au modèle républicain français.

Source : Louis XVI, par Bernard Vincent, Gallimard, 2006

46 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON