Une publicité d’Andros pour que la vue pimente la saveur

Pas plus qu’un parfum, une saveur ne peut se donner à voir. Comme les parfumeurs, traiteurs, confiseurs et entreprises agroalimentaires doivent donc user de leurres pour tenter d’en offrir une idée dans leurs campagnes publicitaires.

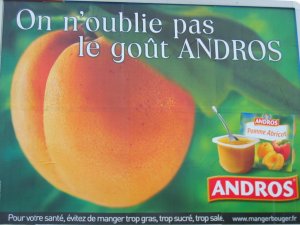

« On n’oublie pas le goût Andros », trompette, par exemple, en ce moment la publicité d’une marque de dessert. Peut-être ! Mais avant le goût, celle-ci veille à ce qu’on en garde d’abord clairement la vision. Car si, selon Baudelaire, « les parfums, les couleurs et les sons se répondent » (1), Andros en attend que ses saveurs les rejoignent et ressortent de cette interférence relevées d’un piment inattendu.

Image et métonymie de la suprématie du fruit

Sans doute, la taille exagérée et disproportionnée donnée à l’abricot qui se juge par contraste à l’échelle du pot de fruit et de sa cuillère, est-elle l’image de la place prépondérante qu’occupe le fruit dans la préparation vantée : l’abricot géant photographié remplit l’affiche aux deux tiers. Et par métonymie, présentant la partie pour le tout, il doit être entendu qu’un dessert Andros est essentiellement du fruit en conserve, rien que du fruit.

Mais est-ce que n’est recherché pour autant que ce goût nature du fruit cueilli à l’arbre bien mûr, comme le montre une autre métonymie par les couleurs rouge et orangée de l’abricot tranchant avec le vert du feuillage qui l’abrite ?

Le leurre de l’intericonicité

Un autre leurre dont use Andros en fait douter. Sa particularité est de ne pas être clairement explicite, car son activation dépend du cadre de référence du lecteur. C’est toute sa perversité qui permet à son utilisateur, s’il est reconnu, de se défendre en toute hypocrisie de l’avoir employé. Il s’agit bien évidemment du leurre de l’intericonicité qui conduit à reconnaître dans une image inconnue une image déjà connue. Les images dont on est assiégé, sont, en effet, si nombreuses qu’elles tendent à se répéter et à n’être qu’une citation plus ou moins évidente de celles qui les ont précédées. Cette reconnaissance dépend forcément des souvenirs du lecteur. Mais le publicitaire veille à cibler les références de la culture populaire la plus élémentaire puisqu’il lui faut capter l’attention du plus grand nombre.

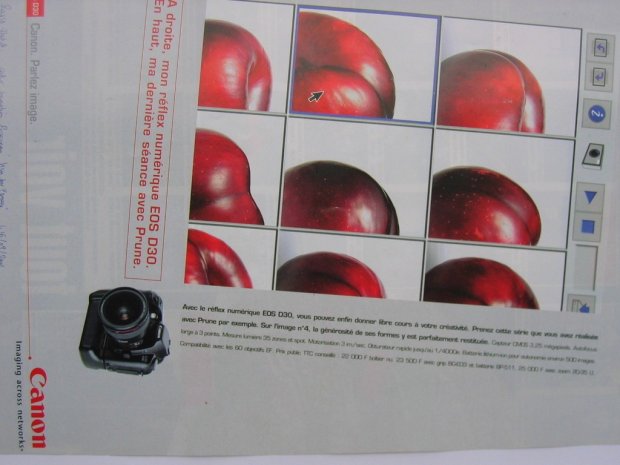

Or, est-il besoin ici de disposer d’un grand savoir pour reconnaître dans cet abricot qui présente de trois quart le léger sillon partageant en deux sa rondeur, un autre sillon creusé entre d’autres rondeurs que sont de jolies fesses rebondies ? Andros n’innove pas. Les fruits, comme l’abricot, la pêche ou la prune, se prêtent depuis longtemps à ce jeu par leur ressemblance avec cette partie de l’anatomie humaine. La firme Canon a ainsi pu légender, dans une publicité d’appareil de photos, il a quelques années, la planche de neuf photos numériques d’une prune, prises sous des angles choisis : « Ma dernière séance avec Prune ». Il ne faisait aucun doute que le fruit renvoyait à l’anatomie de la jeune femme dont le prénom, jouant de l’ambiguïté volontaire, se confondait avec le fruit.

Le leurre d’appel sexuel par la méthode de l’insinuation

Le leurre d’appel sexuel trouve ainsi dans ce procédé d’insinuation qu’est l’intericonicité, un moyen de déjouer les interdits de la morale publique qui réprouverait une exhibition publique ostentatoire d’une paire de fesses nues sur une affiche. Or, paradoxalement, l’insinuation, loin d’en amoindrir la potentialité expressive, tend à l’accroître pour viser deux objectifs :

- il est vrai d’abord que le leurre d’appel sexuel n’a pas son pareil pour capter l’attention de celui qui établit inconsciemment la relation sexuelle souhaitée en déclenchant un réflexe inné d’attirance, voire de voyeurisme ; mais, par le filtre du procédé d’insinuation de l’intericonicité, il le fait sans accaparer le regard sur un objet sexuel qui le détournerait fâcheusement du produit à promouvoir ;

- simultanément, il associe à ce dernier des vertus érotiques supposées qui ne peuvent qu’en intensifier l’attrait pour provoquer la pulsion d’achat.

C’est ainsi que la vue entre en correspondance avec le goût pour l’enchanter d’un piment sexuel inattendu qui lui était pourtant bien étranger. À la façon de l’avertissement similaire qui accompagne les publicités d’alcool – « À consommer avec modération » – celui qui met en garde au bas de l’affiche contre une consommation de sucre inconsidérée n’a que peu de chances d’être entendu : les mots sont d’abord trop abstraits pour rivaliser avec la puissance concrète de l’image dont sait user Andros pour vanter ses sucreries ; de même, à la condensation de l’information par l’image, les mots opposent-ils sa dispersion qui contraint à en avoir une lecture fractionnée quand l’image en offre une saisie globale.

Paul Villach

(1) in « Correspondances », « Les Fleurs du Mal » (1857),

Documents joints à cet article

22 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

Les publicistes ne sont pas fous. Ce genre de produits est acheté à 99% par des femmes. Personne n’a relevé le nom du produit, "Andros" ? Que regardent les femmes, chez un homme ?

Les publicistes ne sont pas fous. Ce genre de produits est acheté à 99% par des femmes. Personne n’a relevé le nom du produit, "Andros" ? Que regardent les femmes, chez un homme ?