Directive services : le marché contre le politique, ou l’enjeu Bolkestein

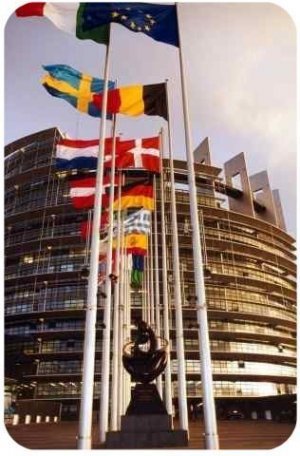

Pour beaucoup, jamais un texte européen n’aura autant pénétré le débat politique national. La proposition de directive destinée à assurer la libre prestation de services dans l’UE- qui avait été retirée par la Commission en 2004 sous la pression des gouvernements et de nombreux secteurs de la société civile- est débattue au Parlement européen réuni à Strasbourg mardi 14 février, avant d’être soumise au vote jeudi 16 février, lors de la session plénière. Au-delà des caricatures et des slogans, et pour mieux saisir les enjeux de texte, les Euros du Village vous proposent une grille de lecture complète. Et tout cela, en direct des coulisses à Strasbourg.

Entre les 14 et 16 février, le Parlement européen examine

donc en première lecture la nouvelle mouture de la célèbre directive

Bolkestein. Faisant face à un intense travail de lobbying de la part d’ONG, de

syndicats (CES au premier plan, mais aussi les syndicats nationaux), de

militants de partis politiques, et de représentants des intérêts des

fournisseurs de services (entreprises publiques, avec la CEEP, secteurs

particuliers comme le logement social, etc.), les députés vont certainement se

prononcer pour un texte de compromis - de compromission, diront certains.

Le sujet est complexe, aride même si l’on se penche sur le contenu du projet de

directive, et pourtant rarement on aura vu une telle effervescence citoyenne

autour d’un texte communautaire. Chaque député européen aura reçu, pendant des

mois, des dizaines de mails, de courriers, de coups de téléphone le poussant,

voire le sommant de prendre telle ou telle position lors du vote en plénière à

Strasbourg, où 35 000 personnes ont manifesté mardi 14 février.

Inévitablement, la caricature et les commentaires grossiers ont été légion lors

des débats autour de ce texte : mais, chose positive, à défaut

d’interprétations fallacieuses, ceux-ci auront au pire forcé le trait des

implications de la directive, plutôt que perverti l’orientation des débats. Car

aussi technique que soit le sujet, les clivages marqués autour de la libéralisation

des services et les mécanismes qu’elle sous-tend n’en sont pas pour le moins

pertinents. Pour une fois, s’il importe toujours de ne pas écarter la nuance,

l’opposition droite-gauche a un sens sur ce projet, et il est possible de

dégager un découpage binaire des choix politiques à faire.

La libéralisation des services porte en elle une alternative : faut-il

favoriser les mécanismes du marché, ou la prégnance du politique ?

Tel est d’ailleurs certainement l’enjeu des politiques européennes et l’une des

sources du malaise actuel : politique ou marché, comment parvenir à

trouver un équilibre à 25 ?

On en revient finalement aux fondements du choix de société européen et de ce

autour de quoi se sont structurées au cours des deux derniers siècles les

sphères politiques nationales en Europe. La gauche, la droite : l’Union européenne se politise, et c’est positif. Reste à la doter d’une

légitimité qui outrepasse la dimension technique sur laquelle elle se fonde

depuis ses origines : le « polity », le

« Gemeinschaft », la communauté politique demeure ce qui manque

cruellement à l’Europe.

I. Quand le politique prend la place du technocrate

Le projet de la libéralisation des services dans l’Union européenne n’est pas sorti d’un chapeau, et ne renferme pas, en soi, un choix politique de nature gouvernementale. La libéralisation des services est inscrite dans le projet global de construction européenne, et constitue l’un de ses piliers, la constitution d’un marché intérieur européen, autour des quatre libertés fondamentales de l’Union : libre-circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, et des services. Remettre en cause cette libéralisation reviendrait à remettre en cause la construction européenne elle-même. En effet, la création d’un espace unifié, d’une puissance économique d’ampleur mondiale ne peut se concevoir si les économies qui la fondent demeurent cloisonnées ; on en resterait, sinon, au niveau des Etats-Nations, d’autant que le secteur des services représente près de 70% de l’économie européenne et constitue désormais la clef de la compétition économique mondiale.

Ce qui est en question n’est donc pas la libéralisation des services en tant que telle, dont le principe ne suscite pas réellement d’opposition au-delà des mouvements souverainistes et protectionnistes, mais la manière de procéder à cette ouverture fondamentale, qui n’a d’ailleurs pas attendu le projet de Frits Bolkestein pour s’amorcer. La proposition de directive est plus à voir comme une prise en main politique que comme un coup d’accélérateur volontariste, une tentative d’achèvement du marché intérieur.

Jusqu’ici, c’est principalement la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et les législations sectorielles (par exemple les services de transports) qui présidaient à la réalisation du marché intérieur en la matière, comme c’est le cas pour la circulation des marchandises ou encore des personnes ou des capitaux. Le juge communautaire, souvent sous l’impulsion de la Commission européenne, a donc un rôle particulièrement important, puisqu’au bout du compte c’est lui, qui en application des dispositions générales des traités, dessine depuis l’origine la politique européenne en matière de libre-circulation des services : le politique a longtemps été dessaisi d’une libéralisation dont les implications sont pourtant fondamentales, et c’est le juge communautaire qui est lui-même à l’origine des principes ultra-libéraux tant décriés dans le projet originel de Frits Bolkestein, à savoir en premier lieu le principe du pays d’origine (PPO). Arrêter une directive-cadre sur la libéralisation des services, c’est donc faire un choix politique : soit graver dans le marbre et généraliser l’application de ce principe, soit choisir une autre voie. Et c’est là que réside la dimension gouvernementale : le législateur, qui a une légitimité démocratique, reprend la main sur une question que s’étaient appropriée le juge et le technocrate.

Le danger réside donc tout autant dans les effets potentiels de la directive que dans son destin final, si elle devait rester lettre morte faute d’un accord au Parlement et au Conseil. Car ce serait, dans ce cas, l’option de la Cour de justice, celle du tout marché, qui l’emporterait, face à l’option possible du politique.

II. Le grand enjeu autour de 2 points pivots

Deux grands axes ont mobilisé les énergies et les clivages autour de la directive service, et rendent éclairants de grands défis de l’Union de ce début de siècle. Le Parlement s’est exprimé, le 16 février, non pas sur le projet initial de la Commission, la fameuse « directive Bolkestein », mais sur le rapport d’Evelyne Gebhardt, députée socialiste allemande (SPD / PSE), tel qu’il a été approuvé par la Commission du marché intérieur du Parlement (commission IMCO), c’est-à-dire sur un projet largement modifié par rapport à l’original. Parler aujourd’hui de « directive services » est plus sincère que de parler de « directive Bolkestein », celle-ci ayant disparu de l’agenda - ce qui ne l’empêchera pas de revenir, selon les choix qui seront faits.

1. Le principe du pays d’origine (PPO) :

Simple à comprendre en substance, le PPO (qui est développé dans l’article 16 de la proposition de la Commission) désigne la prévalence des règles du pays d’origine de la prestation de service sur celles du pays de destination. Un plombier polonais, en vertu de ce principe, verrait ainsi les règles qui régissent l’exercice de son activité appliquées, quel que soit le pays dans lequel il exerce. A l’opposé, on trouve le principe du pays de destination (PPD). Il y a donc deux voies opposées : celle du marché, et celle du politique.

Le choix du marché : Dans l’optique néo-libérale, le marché est le meilleur instrument de régulation de la société, et par conséquent ce sont les règles les moins contraignantes pour l’activité économique et qui laissent le plus de place à la concurrence qui doivent s’appliquer, le politique n’étant là que pour prévenir des failles du marché (défauts de concurrence, en particulier la tendance à la constitution de monopoles). Vis-à-vis du PPO, cela revient à en faire le principe par défaut de la libéralisation des services : les normes salariales, sociales, les règles d’exercice (qualité du service, diplômes requis, normes techniques) du pays d’origine du service doivent être automatiquement reconnues par le pays où la prestation est effectuée, encourageant par là-même la compétition entre les prestataires. L’objectif est de stimuler la concurrence à l’échelle du continent, et d’accroître la compétitivité des entreprises de service de l’Union. C’était, peu ou prou, le choix fait par la Commission au départ dans son projet, sous l’impulsion de Frits Bolkestein, grand admirateur des vertus du marché.

Le choix du politique : Sans pour autant entraver l’activité économique, le choix d’une régulation par le politique implique d’opposer des règles aux mécanismes de marché, là où ceux-ci peuvent s’avérer dommageables, en particulier sur les plans social et environnemental. Le choix du politique, c’est le choix de la longue et difficile harmonisation des standards et des statuts nationaux : c’était le choix effectué, en 1986, par Jacques Delors, lorsqu’il présidait la Commission européenne.

La question posée au législateur :

L’amendement de compromis sur l’article 16 de la directive,

et qui va être débattu par les députés européens, abandonne la notion du pays

d’origine, mais contient quatre éléments :

- Premièrement, l’Etat membre dans lequel le service est fourni est obligé

d’assurer le libre accès et la liberté d’exercer une activité de service sur

son territoire. L’Etat membre pourrait toutefois limiter la prestation de

services selon des critères précis : la non-discrimination (par exemple au titre de

la nationalité), la nécessité (les raisons la politique de la sécurité

publique, ou la protection de l’environnement et de la santé doivent les

justifier), la proportionnalité (la mesure prise doit être adéquate à

l’objectif d’intérêt public à atteindre).

- Deuxièmement, il dresse une liste d’exigences que l’Etat membre ne pourra pas

imposer au prestataire de services établi dans un autre Etat membre. Il est,

par exemple, interdit d’exiger d’un prestataire qu’il ouvre un bureau dans le

pays où il souhaite fournir temporairement les services, ou qu’il s’enregistre

auprès d’un corps professionnel de ce pays, ou encore de lui interdire

d’utiliser son propre matériel de travail.

- Troisièmement, le nouveau texte énumère les critères d’intérêt général selon

lesquels l’Etat membre est autorisé à limiter la libre prestation de services

sur son territoire (raisons liées à la politique et à la sécurité publiques, à

la politique sociale, à la protection des consommateurs, de l’environnement et

de la santé publique). C’est justement la partie du texte qui, semble-t-il,

demande encore à être clarifiée pour que le compromis puisse obtenir une

majorité claire lors du vote en plénière.

- Finalement, le nouveau texte obligerait la Commission européenne à évaluer,

cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive, le fonctionnement du

principe de la libre prestation de services en pratique, et à examiner le besoin

d’harmoniser les mesures relatives à la libre prestation de services qui

sont couverts par la directive. Le nouveau texte ne mentionne plus du

tout les termes du "pays d’origine" ni du "pays de destination"

2. Les services publics : services d’intérêt

général (SIG) et d’intérêt économique général (SIEG)

L’autre grand sujet polémique porte sur le champ d’application de la directive (Art. 1 et Art. 2). A ce titre, la distinction entre les services d’intérêt général - SIG (exclus de la proposition de la Commission) et les services d’intérêt économique général - SIEG (couverts par la proposition de la Commission) constitue la principale pomme de discorde. Ici aussi, on peut distinguer la voie du marché et celle du politique.

Le choix du marché : Le marché est le meilleur moyen de parvenir au bien-être général, cristallisé en économie néo-classique par « l’optimum de Pareto ». En d’autres termes, un libre fonctionnement du marché et l’application sans entrave des règles de concurrence est le moyen le plus efficace pour assurer une allocation optimale des ressources : l’offre la plus compétitive sera celle qui satisfera le plus la demande, et qui permettra de garantir que les options les plus efficaces pour tous seront choisies. Dès lors, inclure l’ensemble des services dans une logique de marché, sans entrave, qu’ils soient ou non en lien avec l’intérêt général, s’impose par l’évidence. Le choix initial de la Commission était ici un peu plus nuancé : les services n’ayant pas de caractère marchand prononcé, soit les SIG (par exemple, l’éducation, la santé, bien que cela prête à interprétation), devaient être exclus dès le départ du champ d’application de la directive, mais pas les SIEG (services postaux, transports publics, etc.). Le problème était cependant le caractère ténu de la frontière entre ces deux notions, qui n’est pas - encore - définie au niveau communautaire : on aurait alors pu laisser entre les mains du juge cette tâche. Ce qui était pour le moins hasardeux.

Le choix du politique : Le politique, incarné par l’Etat et les autorités publiques, est le meilleur garant de l’intérêt général, étant donné qu’il émane de la souveraineté populaire et qu’il représente le peuple, qui en a élu les dirigeants. Le marché est en effet myope et ne voit qu’à court terme : le politique est le seul à pouvoir effectuer des choix structurants et de long terme pour l’intérêt général. Cela vaut en particulier pour les services en réseau (transports, électricité, télécoms, eau...), qui nécessitent des investissements lourds et dont la rentabilité est sinon incertaine, du moins à long terme. SIG, SIEG, doivent donc être préservés et leur organisation laissée entre les mains des Etats ou des collectivités locales, autorités les plus légitimes pour apprécier l’intérêt général et agir en son nom.

La question posée au législateur

Lors du vote en commission parlementaire du rapport

Gebhardt, les députés du PPE-DE et de l’ADLE se sont opposés à une exclusion

globale des services d’intérêt économique général tels que les services

postaux, la distribution d’électricité, de gaz, d’eau, le traitement des

déchets mais aussi des services sociaux (quand ils ont un caractère économique,

marchand). Or, ce sont sur les services sociaux que les discussions ont repris.

Les services sociaux pourraient être finalement exclus du champ d’application

de la directive, après le vote en séance plénière, pour autant que les groupes

PPE-DE et PSE se mettent d’accord sur une définition commune. Ainsi, le

compromis prévoit l’exclusion des services sociaux à domicile (par exemple, le

soutien des services sociaux aux personnes âgées). Un autre amendement de

compromis propose l’exclusion des agences de travail intérimaire.

Sont également exclus les domaines déjà couverts par des législations

spécifiques : services financiers, services et réseaux de communications électroniques,

services de transports. Ne sont pas non plus couverts par la directive les

services juridiques, les soins de santé, les services audiovisuels, les jeux

d’argent et les loteries, les professions et les activités qui participent à

l’exercice de l’autorité publique (par exemple les notaires), la fiscalité.

Il est à noter que certaines délégations, comme les socialistes français et

belges, jugent que les services d’intérêt général et d’intérêt économique

général ne sont pas assez protégés. Aussi s’apprêtent-ils à voter contre

l’adoption de la directive (c’est-à-dire pour un rejet), ce qui ne passera

sûrement pas. Ils voteront alors probablement par la suite contre le compromis

obtenu. Ils poursuivront vraisemblablement, en défendant un amendement pour

conditionner la directive Bolkestein à l’élaboration d’une autre directive

européenne sur les services publics.

Quel que soit le résultat du vote jeudi, le Conseil des ministres pourra conduire à une deuxième lecture, s’il rejette les amendements votés par le Parlement. Affaire à suivre donc, car le destin de la directive service n’est pas gravé, c’est peu de le dire, dans le consensus...

30 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

) ( il n’y a pas eu de Constituante)

) ( il n’y a pas eu de Constituante)