Une quête pathétique de crédibilité entre posture... et imposture

Les chanceux qui, devant leur poste de télévision, ont le cœur de résister à la première partie de soirée, appelée en jargon américano-médiatique « prime time », et vouée, par l’audience qu’on en espère, à répondre aux attentes culturelles roboratives du plus grand nombre, peuvent parfois ne pas être déçus quand arrive « Soir 3 », le journal de la chaîne publique France 3, présenté depuis quelque temps par la jeune Marie Drucker. Une ritournelle de Brassens peut même leur revenir à l’esprit, revue et corrigée bien sûr : « Moi, mon colon, celle que j’préfère / C’est la jeune Marie Drucker, / Quand elle asseoit, contente et fière / Sur les consoles, son p’tit derrière ! »

Les metteurs en scène de France 3 ont eu idée de faire sortir la journaliste du studio céleste écrasé de lumière où, depuis que la télévision est télévision, derrière de curieux bureaux en forme de bars ou de billards étincelants, « les présentateurs-troncs » trônent et président, guindés et immuables, au charroi des nouvelles quotidiennes qui ne font que passer. Juste le temps d’annoncer les titres que développera le journal, Marie Drucker est filmée dans la salle de régie assombrie et tapissée d’écrans où affluent les images du monde entier : sur ce fond clignotant, assise négligemment entre deux consoles à curseurs et boutons de commande, elle tient d’une main quelques feuilles pour se rappeler ce qu’elle a à dire et, décontractée, rejette, d’un revers de l’autre, sa longue chevelure brune avant de délivrer quelques phrases choisies pour mettre le téléspectateur en appétit et lui promettre qu’elle va revenir tout de suite après la publicité pour le rassasier.

"Cette espièglerie mérite-t-elle qu’on s’y arrête ?", bougonneront certains. Hélas, oui ! Elle vient s’ajouter aux recherches incessantes de mises en scène dont sont friands les médias pour tenter de donner du crédit aux informations qu’ils diffusent. Que cherche-t-on, en effet, à insinuer dans l’esprit du télespectateur, pendant même qu’est récité ce que la journaliste nomme « l’essentiel de l’actualité » ?

I- PREMIER PARADOXE : L’EXHIBITION DES COULISSES

Les coulisses que sont les salles de régie ont-elles vocation, comme toutes coulisses, à devenir la scène du spectacle ? Non ! Donc, si on décide de les exhiber, c’est que ce paradoxe recèle une ou plusieurs solutions.

Ces murs couverts d’écrans que commandent des mains posées sur des curseurs dans la pénombre d’une régie, sont la métonymie d’une technologie dernier cri. Il en découle implicitement, comme effets de cette cause, au moins trois erreurs qu’on cherche à inculquer.

- La fiabilité d’une information, est-il par exemple suggéré, est fonction du degré de technologie. La preuve ? Chacun peut voir dans son canton le plus reculé une botte de cosmonaute se poser sur la lune ou un jet transpercer une tour de Manhattan. Malheureusement, il n’en est rien : la fiabilité d’une information n’est pas proportionnelle à la prouesse technologique qui la diffuse. Une erreur diffusée par un courrier à cheval ou à la vitesse de l’électricité reste une erreur : seule la rapidité des effets provoqués par cette erreur diffère. Nuance !

- Qu’importe ! À la vue de ces écrans même illisibles, le télespectateur est prié de croire, d’autre part, que sa chaîne dispose de tous les moyens électroniques qui permettent de ne rien manquer de ce qu’ « il doit savoir de l’actualité », et que son information sera exhaustive. Peut-on se laisser prendre à pareille naïveté, quand une information élue ne l’est qu’au prix de tant d’autres exclues ?

- L’exhibition de ces coulisses technologiques ont enfin pour effet de feindre de placer le télespectateur au cœur même du « réacteur » qui produit la lumière de l’information, « en direct », comme aiment à dire les médias, et donc de montrer qu’on ne lui cache rien. C’est comme si les clients d’un restaurant, avant de se mettre à table, étaient invités à passer par les cuisines, histoire de leur montrer comme tout est bien propre. Mais de là à leur révéler les recettes dont on va les régaler, il y a un pas qu’on se garde de franchir. Car ces mains sur ces curseurs ne sont-elles pas, à elles seules, les métonymies des ciseaux qui trient et découpent les images qu’on laissera dans l’ombre, et des tables de montage qui accolent les scènes choisies pour être mises en lumière : toute information n’est jamais que « la représentation d’un fait » obéissant à des contraintes émanant à la fois des motivations de l’émetteur, des médias utilisés, et des propriétés des récepteurs à qui elle est destinée.

2- DEUXIÈME PARADOXE : LA POSTURE INCONGRUE DE LA JOURNALISTE

Dans cet univers constellé d’écrans présentés comme des témoins immédiats, palpeurs de la vie universelle, la posture nonchalante de la jeune journaliste est un autre joli paradoxe. Tous ces appareils de haute technologie ne sont-ils pas délicats et fragiles à manier ? Ne doit-on pas leur accorder la plus grande attention ? Au lieu de cela, la jeune femme, insouciante, s’asseoit, sinon dessus, du moins à côté, entre deux consoles, sans ménagement, au risque de les dérégler.

- Le sens de cette métonymie est de convaincre qu’elle règne sans partage sur cette puissance technologique et la maîtrise d’une manière tellement souveraine qu’elle n’a même plus à avoir d’égards... à l’égard de ce qui s’apparente à de la quincaillerie : cette posture désinvolte rappelle celle de ces « p’tits génies » en informatique par exemple, quand ils traitent les ordinateurs, ces prodiges d’intelligence... de bécanes !

- Et si cette jeune femme règne sur la technologie, on peut être sûr qu’elle est la reine de l’info. On peut lui faire confiance. L’info n’a plus aucun secret pour elle. Cette appellation familière de l’information, comme les diminutifs dont on affuble ses familiers, dit assez l’intimité qu’on entretient avec elle. La jeune femme peut ainsi tourner le dos aux écrans qu’elle connaît par cœur : les feuillets qu’elle tient à la main ne sont là que pour jouer le rôle du souffleur, ou encore pour occuper ses mains vides et lui donner une contenance.

- Avouez qu’il faut avoir toute l’ingénuité d’une jeunesse peu avertie pour se livrer sans rougir de honte à pareille pantomime. On y assiste, en effet, avec une commisération amusée, quand on a un peu exploré l’extrême complexité de « la relation d’information ». Cette jeune femme paraît « jouer à l’info » comme les gosses « jouent à la marchande », sans rien connaître au commerce.

3- TROISIÈME PARADOXE : « LE MÉDIUM EST LE MESSAGE »

Et, un peu comme l’éléphant dans un magasin de porcelaine, sa présence finit par faire écran aux images auxquelles elle a bien raison de tourner le dos puisqu’une seule d’entre elles importe désormais, la sienne, chevelure brune luisante, le col de chemise plus ou moins ouvert, l’uniforme veste-pantalon de la femme d’action, le battement palpébral, lourd du malheur du monde ou tout simplement cabotin.

- L’enchantement qui lui a permis de mettre technologie et information à ses pieds doit maintenant gagner le téléspectateur. Qu’importe ce qui sera dit ! Qui s’en soucie ? Il ne doit plus avoir d’yeux que pour cette fille qui irradie dans l’écrin technologique de la régie, et, des nouvelles qu’elle débite ne doit parvenir à ses adorateurs que la mélopée d’une voix enjôleuse.

- Mac Luhan (Pour comprendre les médias) a énoncé un joli paradoxe qui trouve ici une de ses applications : « Le médium est le message ». Pascal l’avait pressenti, pariant sur la perte de sérieux du personnage le plus compassé à l’écoute d’ un prédicateur mal rasé et affligé d’un tic de prononciation, quelque graves fussent les vérités qu’il pût proclamer. En revanche, quelles que soient les fadaises que puisse énoncer une jolie fille - ou un beau garçon - leurs auditeurs boivent leurs paroles, l’esprit anesthésié par la grâce du désir.

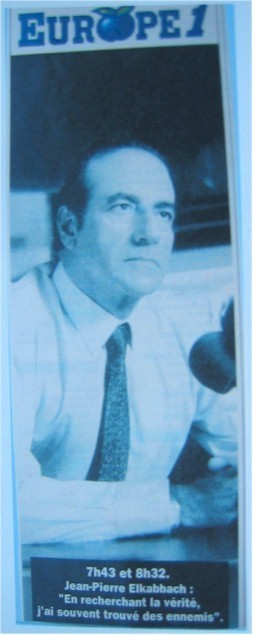

La chaîne France 3 se risquerait-elle à faire jouer cette pantomime à une journaliste, si son public était à même de percevoir ces trois paradoxes, et le discrédit qu’encourent ceux qui s’y exposent ? « La relation d’information » est encore trop ignorée du grand nombre et les médias profitent de cette ignorance. Il y a quatorze ans, on se souvient qu’Europe "n°1" avait poussé le ridicule encore plus loin. Une publicité présentait le journaliste Jean-Pierre Elkabach en chemise-cravate devant son micro, grave, les yeux levés au ciel, avec pour légende : « En recherchant la vérité, j’ai souvent trouvé des ennemis. » Par intericonicité, on reconnaissait la pose familière aux saints ou aux martyrs capables de s’abstraire du monde pour entrer en relation directe avec le « Très-Haut ». La charge culturelle des couleurs renforçait cette stature spirituelle du journaliste. Le blanc de la chemise et du visage tranchait avec l’environnement sombre : il était « la couleur » de la lumière, et donc de la vérité, qui fouille les ténèbres du mensonge. Au surplus, deux petits points blancs dans les pupilles, qui étaient de simples reflets de spots, devenaient des sources lumineuses pour l’illumination des humains. Par une nouvelle intericonicité, on pensait aux images pieuses qui donnent aux saints des regards lumineux. Avec cette lumière de la vérité brillant dans ses yeux, le journaliste devenait proprement, lui aussi, « un illuminé ». Paul VILLACH

Documents joints à cet article

15 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON