Différenciation pédagogique : l’apport du jeu vidéo à l’Ecole

Chaque enfant qui entre à l’Ecole est différent de par son histoire personnelle, de par ses passions, ses loisirs, de par ses points forts, ses points faibles, de par ses capacités cognitives. L’enjeu de l’Ecole est ainsi de gérer cette hétérogénéité, de permettre à chacun, aussi différent soit-il, de réussir. Cependant, force est de constater que, malgré les nombreux efforts mis en place chaque année par les enseignants dans leur(s) classe(s), les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.

Un outil permettant la prise en compte de toutes ces différences inhérentes à chacun se nomme la différenciation pédagogique. Selon Philippe Perrenoud[1], « différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous ; c'est surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs qui placent régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale. Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les activités de telle sorte que chaque élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. » Cela se traduit souvent dans la classe par une adaptation du travail demandé en fonction des rythmes de chaque élève. Par exemple, un enfant qui s’avère être plus lent à écrire que le reste de la classe (pour des raisons qui peuvent d’ailleurs être médicales) pourra se voir dispensé d’écrire les consignes des exercices afin de conserver son « énergie cognitive » pour la résolution de la tâche principale demandée (celle qui fait l’objet de la compétence en cours d’apprentissage). On pourra également jouer sur le rythme d’acquisition des compétences. Ainsi, un élève ayant des difficultés à mémoriser ses tables de multiplication pourra garder près de lui un tableau récapitulant lesdites tables lorsqu’il effectuera une multiplication posée. Cela lui permettra de mobiliser ses efforts sur la seule technique opératoire sans risquer d’être parasité (conflit cognitif) par un élément externe (le fait, dans le cas évoqué, qu’il ne sache pas encore ses tables). Il pourra donc acquérir la procédure de la technique opératoire puis remédier à son retard de mémorisation des tables de multiplication parallèlement à cela (à un autre moment de la journée). Ces deux exemples montrent bien l’apport de la différenciation pédagogique dans l’enseignement.

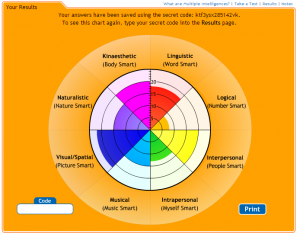

Cependant, les différences inhérentes à chacun ne sont pas toujours seulement liées aux rythmes de travail et d’acquisition des savoirs de chaque élève. Certaines différences qui existent entre les individus sont directement corrélées aux stratégies qu’ils mettent en œuvre afin d’appréhender les savoirs. Depuis les travaux d’Howard Gardner[2], nous savons que l’intelligence n’est pas quelque chose de fixe, d’unique mais qui se trouve prendre différentes « formes » selon les personnes. Le psychologue américain a ainsi élaboré une théorie qui recense pas moins de 8 intelligences spécifiques :

- L'intelligence corporelle / kinesthésique : c'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée, à s'exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets.

- L'intelligence interpersonnelle : c'est la capacité d'entrer en relation avec les autres.

- L'intelligence intrapersonnelle : c'est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même.

- L'intelligence logique-mathématique : c'est la capacité à raisonner, à compter et à calculer, à tenir un raisonnement logique. C'est cette forme d'intelligence qui est évaluée dans les tests dits de « Quotient Intellectuel ».

- L'intelligence musicale / rythmique : c'est la capacité à percevoir les structures rythmiques, sonores et musicales.

- L'intelligence naturaliste : c'est la capacité à observer la nature sous toutes ses formes, la capacité à reconnaître et classifier des formes et des structures dans la nature.

- L'intelligence verbale-linguistique : c'est la capacité à percevoir les structures linguistiques sous toutes leurs formes.

- L'intelligence visuelle / spatiale : c'est la capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision dans ses trois dimensions.

Dans ce sens, chaque intelligence se trouve plus ou moins développée selon les individus ce qui crée au final une intelligence globale très différente d’un individu à un autre. On perçoit ici qu’il va donc devenir plus difficile de prendre en compte ces diverses formes d’intelligences s’exprimant chez les apprenants que de prendre en compte les seuls rythmes d’acquisition.

C’est pour cette raison que l’attention des chercheurs et de certains enseignants se tourne de plus en plus vers un autre outil qui pourrait être une clé (parmi d’autres, bien sûr) à ce problème de prise en compte des différences d’intelligence inhérentes à chacun. Il s’agit du jeu électronique (jeu vidéo ou jeu sérieux[3]). Tout d’abord, il est important de signaler que, contrairement aux idées reçues, le jeu vidéo n’est pas cet objet pathogène et bêtifiant que certains psychologues et journalistes veulent en permanence nous vendre[4]. De plus, selon des études de plus en plus nombreuses, il semblerait que les jeux vidéo possèdent un véritable potentiel motivationnel, cognitif et éducatif[5]. Enfin, faisant partie de la culture des jeunes d’aujourd’hui, intégrer l’objet vidéoludique dans les apprentissages serait une manière de contribuer à refermer en partie la fracture qui existe entre l’École et son public[6].

La question que l’on se pose devient alors : en quoi le jeu vidéo peut-il être un outil d’enseignement pertinent ? Tout simplement par le fait qu’il va permettre de faire passer les apprentissages par de nouveaux canaux favorisant, faisant écho à des formes d’intelligences qui n’étaient pas ou peu sollicitées auparavant. Avec le développement des jeux sérieux et des travaux[7] sur le détournement des jeux vidéo afin d’en faire un objet d’apprentissage, il existe de plus en plus de jeux qui permettent aux élèves d’aborder un nouveau savoir par différents chemins. Il est désormais possible d’utiliser des jeux qui permettent de visualiser des notions plus abstraites ce qui rend les détenteurs d’une intelligence visuo-spatiale plus réceptif. De même, la mise en musique de certains apprentissages permet aux apprenants dont l’intelligence est musico-rythmique d’être mieux réceptifs aux notions abordées. Il existe de nombreux exemples de ce genre et le perfectionnement des consoles de jeu va accroître l’efficacité de cet outil d’apprentissage. L’un des développements les plus intéressants est celui de la réalité virtuelle[8] qui permet de manipuler (intelligence kinesthésique) certains concepts en temps réel. Bien sûr, il n’est pas question ici de faire de la classe un lieu purement ludique et de remplacer tous les outils déjà existant par l’objet vidéoludique. Cependant, on pourrait concevoir des classes organisées sous forme d’ateliers (cela se fait déjà en maternelle ou par les enseignants utilisant la Pédagogie de Maîtrise à Effet Vicariant[9]) dans lesquelles pour une même notion chaque enfant pourrait apprendre avec un support différent : le manuel, jeux vidéo, etc.

Une fois encore, cela suppose de redéfinir le rôle de l’enseignant et de remettre en questions sa formation. De nombreux pays commencent à se tourner vers la gamification de l’enseignement et de nombreux rapports viennent corroborer l’efficacité de l’utilisation du jeu vidéo à l’École[10]. Espérons que notre pays saura prendre le train à la bonne heure pour ne pas être, une fois de plus, à la traine …

[1] Perrenoud Philippe, Pédagogie différenciée, Des intentions à l’action, Paris, ESF, 1997.

[2] Gardner Howard, Les formes de l'intelligence, Paris, Éditions Odile Jacob, 1997.

[3] Ou serious game : “application informatique, dont l’objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux (Serious) tels, de manière non exhaustive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (Game)” (c.f. ALVAREZ Julian, Du jeu vidéo au serious game, Approches culturelle, pragmatique et formelle, Thèse, Toulouse, 2007, p. 9.)

[4] Enseigner avec le jeu vidéo : aspects psychologiques : http://jtresse-psy.blogspot.fr/p/enseigner-avec-le-jeu-video-aspects_15.html

[5] Enseigner avec le jeu vidéo : aspects pédagogiques : http://jtresse-psy.blogspot.fr/p/enseigner-avec-le-jeu-video-aspects_15.html

[7] Enseigner avec les jeux vidéo (dossiers) : http://jtresse-psy.blogspot.fr/p/enseigner-avec-le-jeu-video.html

[8] Réalité augmentée et interactivité : vecteurs de révolution pédagogique ? : http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/realite-augmentee-et-interactivite

7 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON