Les taux d’intérêt mènent à la ruine

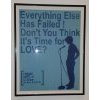

La concurrence entre la démocratie et les banque fait rage : les banquiers investissent là ou la rentabilité est maximale et non pas là ou l'intérêt commun l'exigerait. La main invisible du marché ne semble pas en mesure de rétablir l'équilibre car les comportements toxiques sont immanents à la nature humaine. Le travail et les taux d'intérêt sont en concurence pour s'approprier la monnaie. Qui va gagner ?

C’est quoi la monnaie ?

En tapant « c’est quoi la monnaie » sur google, on ne trouve pas de réponse simple. Pour certain c’est un accord, d’autre c’est de la confiance, un engagement, des pièces, des billets, des traites, un témoin, une preuve… beaucoup de texte traitent de ce à quoi elle sert et de la façon dont elle est produite. Je ne connais pas l’état de l’art en la matière mais j’aimerai oser une hypothèse qui a peut-être déjà été formulée par d’autre, une hypothèse qui simplifie le raisonnement monétaire, un modèle donc, qui permet de repenser l’économie peut être pas différemment mais en remettant une valeur en son cœur : le travail. La monnaie c’est une unité de mesure du travail. D’un point de vue fonctionnel, on peut l’échanger contre un travail. Si nous fournissons ce travail, c’est nous qui recevons la monnaie, si c’est quelqu’un qui le fournit à notre profit, c’est nous qui déboursons. Rien de très compliqué mais il est bon, parfois de revenir aux fondamentaux.

Certains me rétorqueront que la valeur intrinsèque des choses leur confère une valeur qui n’a plus aucun lien avec le travail. Un lingot d’or, par exemple, à une valeur qui n’est plus adossée sur le travail ? Pourtant, sans travail, il n’y a pas de lingot d’or. Le chercheur d’or est rétribué pour ce qu’il a produit. Certes, il vaut mieux chercher de l’or que de ramasser du bois mort puisqu’à travail équivalent, l’heure de travail est mieux rétribuée dans un cas que dans l’autre mais, fondamentalement, c’est le travail fourni, dont le cout est variable, qui génère de la valeur.

Toutefois, ce processus de création de la valeur par le travail est concurrencé par un autre processus. Le taux d’intérêt. Le taux d’intérêt est une création de valeur sans travail. Il permet à ceux qui en bénéficient de s’offrir des unités de travail sans en débourser de leur côté. Lorsque les taux d’intérêt sont suffisamment faibles, ils sont largement supportables mais leur effet est plus pernicieux. En fait, ils viennent troubler le jeu démocratique.

En effet, les banquiers sont libres d’investir là où cela leur plait et, quoi qu’il arrive, ils choisiront toujours – à risque égal - de le faire là où les taux d’intérêt sont les plus élevé, pour assurer leur retour sur investissement. De ce fait, les investissements, basés sur le crédit, ne vont pas là où ils sont le plus nécessaires mais là où ils sont le plus rentable. De façon caricaturale, il vaut mieux financer des chercheurs d’or que des ramasseurs de bois mort, même si l’humanité meurt de froid. On est donc très loin de la logique de l’intérêt commun puisqu’ici, c’est l’intérêt de celui qui investit qui est le facteur déterminant. On arrive à un système absurde ou les gens qui travaillent confient l’argent à une banque en espérant toucher des intérêts et cette banque investit cet argent sur des opérations de délocalisation des emplois de ses clients, parce que cette activité est la plus rentable. La solution à ce problème est évidente, elle s’appelle la régulation. La régulation consiste à interdire un certain nombre d’opérations jugées contraire à l’intérêt commun et à contraindre d’autres opérations jugées utiles. Mais tout l’objet du phénomène de dérégulation actuellement en cours consiste à créer un marché totalement libre et ouvert pour les investissements, un marché ou les banques peuvent décider librement de soutenir n’importe quelle activité, en appliquant bien évidemment leurs critères de rentabilité.

Les libéraux diront que la main invisible du marché fera en sorte que le bien commun soit préservé malgré tout et qu’une activité ouvertement à l’encontre de l’intérêt commun ne peut, dans un marché ouvert, survivre. Je crois pour ma part que c’est un pari sur la capacité de l’homme à s’autoréguler, pari qui me semble perdu d’avance. L’autre conséquence de cette ouverture des marchés est évidemment la fin de la pertinence du système étatique puisque le fruit du travail des états A, B et C peut financer des investissements dans un état D ou dans une entreprise Z installée sur chacun des états. Du coup, la vie des citoyens dépend d’avantage de la compagnie pour laquelle ils travaillent que de l’état dans lequel ils habitent. Aux USA, par exemple, les salariés de Google et ceux de Walmart ne vivent pas du tout dans le même monde.

Que faire ? Réguler davantage ? Laisser faire ? Renoncer à la souveraineté des états pour créer un système ouvert au sein duquel il n’y aura plus d’état et donc plus de guerres interétatiques mais seulement des émeutes ? Ce qui semble évident c’est qu’espérer obtenir un monde meilleurs en le laissant se développer sur le seul critère de la rentabilité des investissements compte tenu de l’appétence de l’homme pour ce qui le détruit me semble un très mauvais choix. Si les hommes prenaient toujours les bonnes décisions pour leur intérêt propre, il n’y aurait ni fumeur, ni d’obèse. A l’échelle supérieure, des comportement similaires existent et il serait absurde de feindre de l’ignorer.

24 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON