Quelques grandes questions sur l’évolution

Toute théorie scientifique vise à être descriptive (entre autres) et c’est souvent un atout pour qu’elle progresse avec efficacité tout en offrant des perspectives de développement technique. Mais ce serait une mutilation de l’esprit que de limiter les ambitions de la connaissance à une description (ou une prédiction) aussi, une théorie scientifique permet-elle parfois de répondre à des questions plus fondamentales concernant le cosmos, la matière, la vie, l’évolution, la conscience humaine et qui sait, le divin. Mais en ce cas, une mise au point préalable s’impose. Si la science doit répondre à des questions fondamentales, faut-il s’en remettre aux descriptions disponibles en les interprétant ou bien faut-il élargir la description en supposant que la théorie ne soit pas complète ? Cette interrogation préalable nécessite de prendre chaque science à part. Car il n’est pas certain que les sciences aient une richesse et une complétude descriptive de niveau égal. Je pense à la mécanique quantique qui n’a pas besoin d’être modifiée pour être interprétée. A l’inverse, la théorie de l’évolution impose d’analyser les descriptions fournies et des questionnements mal posés ou pas posés avec des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Je pense notamment aux processus conduisant à la spéciation.

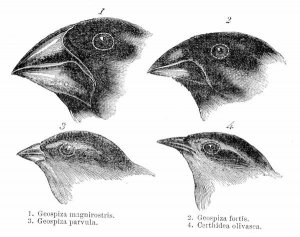

La spéciation désigne le phénomène naturel, étalé sur des centaines de millions d’années, qui a vu apparaître les espèces sur la terre. La théorie darwinienne assemble deux descriptions, la sélection naturelle et la spéciation, pour les relier causalement. Le trait d’union entre les deux étant le doublet variation hérédité. La philosophie se demande alors si le succès de la théorie darwinienne ne repose pas sur le principe de la consistance nomologique. Un principe ayant permis à la science moderne de triompher. Mais ce triomphe est à la Pyrrhus comme je m’en suis expliqué en d’autres pages. L’ordre nomologique a enivré les esprits en leur laissant penser qu’ils pouvaient sacrifier l’ordre ontologique. Ce constat est clair dans les sciences physiques ; il l’est moins dans les sciences biologiques. Parce qu’il n’est pas évident de déceler les ruses de la consistance nomologique en sciences de l’évolution. Les symétries observables sont reliées à des symétries cachées nous dit la physique et c’est sans doute la même situation en science du vivant et de l’évolution. Je m’explique : les faits observés et analysés dans les sciences du vivant obéissent à des règles formelles établies mais ils sont causés par un ordre sous-jacent plus fondamental. Je pense que cet ordre aurait échappé aux évolutionnistes et biologistes.

Les grandes questions de l’évolution concernent les étapes décisives dans l’histoire du vivant. Il y en a deux, l’origine de la vie et la transition des êtres unicellulaires aux êtres composés de tissus et organes avec la reproduction assurée par les gamètes. Ensuite, on trouve quelques étapes importantes, l’apparition des bilatériens, qui date de 500 (800 ?) millions d’années d’après les fossiles retrouvés avec les traces de vertébrés. Puis arrivent les oiseaux et les mammifères, animaux dont le propre est de ne pas être indifférents à leur progéniture et dont l’évolution est particulière. Enfin, l’homme est une espèce singulière apparue il y a quelques millions d’années et son évolution est elle aussi spécifique. On ne connaît pas l’histoire exacte de la vie. On accède seulement à l’observation des êtres vivants dans leur milieu avec parfois des phénomènes adaptatifs et bien entendu on dispose de fossiles permettant d’extrapoler une histoire de l’évolution. Des espèces prolifèrent, d’autres tendent à disparaître. Tout semble déterminé par un équilibre. Les évolutionnistes ont forgé la notion d’accommodation passive pour décrire cette propension du vivant à s’adapter. A l’inverse, la spéciation, si elle intervient de concert avec l’accommodation, suppose un processus d’essence différente, contraire à l’adaptation passive. La spéciation repose alors sur une force. La signification accordée à la sélection naturelle conduit à concevoir la spéciation comme une force réactive consécutive à des changements dans le milieu, climat, végétaux, espèces nouvelles. D’après Gould, une « explosion » d’espèces se produit pendant une période assez brève comparée à l’échelle de l’évolution. Ensuite, l’évolution se fait lentement avec parfois des périodes où une extinction de masse se produit. Cette théorie des équilibres ponctués paraît plus plausible que le gradualisme. La Nature ne suit pas forcément un fleuve tranquille. Les principes de l’évolution et de la physique s’accordent avec une histoire du vivant fait de ruptures, à l’image de l’histoire des sociétés humaines.

Une autre grande question se pose. Doit-on concevoir deux catégories de transformations. Les unes déterminées par la tendance, faites de convergence adaptative, d’ajustements techniques, d’adaptation, et les autres mues par une force innovante et inventive, laquelle peut rendre compte des embranchements et de l’apparition de classes et d’ordres nouveaux ? Le récit de l’évolution n’est pas figé, il ne doit pas devenir une doctrine, ce serait contraire à la Science.

Les théories darwiniennes décrivent la spéciation mais ne parviennent pas à l’expliquer. Il faudrait commencer par comprendre le développement de l’organisme à partir de l’œuf et la manière dont l’information s’ordonne dans les cellules et les tissus en circulant avec les médiateurs ainsi que toutes les molécules impliquées dans la cognition cellulaire, ADN, ARN, protéines. Puisqu’il faut poser des questions, celle qui vient en premier concerne le concept du vivant. Faut-il se contenter des notions actuelles ou inventer des notions nouvelles, envisager des processus inédits, des représentations différentes ? Certainement mais alors lesquels ? Je n’ai pas la réponse mais une certitude : on ne peut trouver si on ne cherche pas. J’affirme que la compréhension de la spéciation ne peut se faire qu’en résolvant cette énigme du vivant et du développement de l’organisme. Que se passe-t-il au niveau de la double hélice d’ADN et qu’est-ce qui met en place les différents éléments protéiques avec tous ces échafaudages moléculaires dont une bonne part sert aux communications ? Des principes physiques à invoquer ? Une logique moléculaire déterminée par une ontologie de la matière ?

L’autre grande question sur le vivant conduit ainsi à interroger la matière et les descriptions physiques disponibles dans les trois champs théoriques que sont la mécanique quantique, la physique statistique et cosmologie. Il faut concevoir la vie comme un état spécifique de la manière, ni gazeux, ni liquide, ni solide, mais une sorte de mixte « animé » qui peut interagir avec ces trois états. L’os et la carapace c’est du solide, le milieu intracellulaire fait appel à l’eau et les interfaces avec le milieu permettent des échanges gazeux. Mais la vie dépasse ces trois états. Il faut trouver la « bonne physique » qui explique l’énigme de la vie et c’est une question qui mérite quelques recherches. La cosmonadologie quantique suggère l’introduction de l’ordre gravito-quantique et de la téléologie.

On comprend que les grandes questions sur l’évolution ne peuvent être posées en contournant les grandes questions sur le vivant. Ces choses étant dites, il reste une question non pas d’ordre ontologique mais épistémologique. Est-il nécessaire de poser ces questions sur la vie et son évolution ? La recherche moderne se développe avec ses savoirs, méthodes et instruments, avec des résultats qui ne cesseront jamais et sans qu’il soit nécessaire d’expliquer le vivant, pour peu que l’on combine différents mécanismes dans un discours cohérent. Ce dispositif étant alors une sorte de grille théorique amenée à s’étendre au fur et à mesure que les éléments nouveaux seront découverts. De plus, cette grille sert d’éclairage pour aller « pêcher » les nouvelles pièces du puzzle. Le domaine des mécanismes est sans limites. Il se peut néanmoins que ces pièces fassent l’objet de nouvelles hypothèses, dévoilant une sorte de sémantique moléculaire en œuvre, avec les réseaux protéiques et les messagers épigénétiques.

Faisons maintenant un point sur la situation. En premier lieu, les moyens. Même s’ils ne sont pas légion, des savants s’affairent pour examiner ces questions, non cruciales à moyen terme (pour la recherche en vitesse de croisière), portant sur la logique et la compréhension du vivant. Citons par exemple Paul Davies ou Gennaro Auletta. En second lieu, envisageons les relations entre les théoriciens du vivant et les expérimentateurs. Les deux domaines peuvent se nourrir l’un l’autre ; plaidons alors pour un rapprochement entre ce que j’appelle le domaine du génie et le domaine de l’ingénieur.

Pour clore cette présentation sommaire du projet de grande théorie de l’évolution, un avis personnel. En l’état actuel des connaissances, le succès de cette théorie paraît bien loin tant la compréhension complète du vivant nous échappe. Il faut savoir trier dans cette masse de données et la tâche s’avère plus redoutable que la combinaison de la physique quantique et la cosmologie. Les quelques frémissements constatés dans la littérature scientifique ne permettent pas d’anticiper un aiguillage nouveau en matière de biologie et d’évolution, même si quelques chercheurs empruntent les voies pour trouver des modèles alternatifs. La physique est plus près d’un basculement que la biologie. Mais l’un ne se fera pas sans l’autre. Le nouveau paradigme s’organise autour de l’information, de la complexité et de l’ordre lié aux informations reçues et mémorisées. Ce paradigme s’applique en physique et convient parfaitement aux sciences du vivant. En quelques mots, l’expérience, les informations reçues, interprétées, sélectionnées, mémorisées et ordonnées.

Une grande théorie de l’évolution est vouée à émerger en ce 21ème siècle. Pour répondre aux grandes questions. Mais j’avoue me sentir isolé dans une société qui tourne le dos à la connaissance. La compréhension de la nature est parsemée d’obstacles mais je me suis aperçu que le principe obstacle à la connaissance, c’est l’homme, celui de la rue, des médias, du pouvoir et des labos. Alors, autant miser sur quelques compagnons de recherche qui passeront ici et quelques mécènes intéressés par le progrès. Les grandes découvertes sont dues à une aristocratie. Le cours de la science n’a rien de démocratique.

36 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON