La culture : une nouvelle croyance ?

Au risque de surprendre et après avoir précisé une définition du mot « culture », peut-être faut-il s’interroger sur le phénomène culturel devenu créateur de mythes et signe de reconnaissance de groupes : des caractéristiques propres aux croyances.

On distingue aujourd’hui en français la culture collective de la culture individuelle. La culture collective est dérivée du mot allemand kultur, plus proche du mot français civilisation, et concerne les peuples et leurs identités, c’est-à-dire leurs langues, histoires, traditions, etc. La culture individuelle concerne, elle, la connaissance, la construction personnelle. La première définition, sous l’influence de la pensée philosophique et sociale allemande, est en train de supplanter la deuxième. Les deux sens se recoupent toutefois dans la mesure où l’individu appartient à une entité culturelle et qu’il produit des arts et une histoire. Mais c’est de la culture individuelle, marque d’une volonté délibérée, somme des apprentissages de chacun, dont nous traiterons dans cet article.

Elargissement considérable de la culture

Jusqu’au XIXe siècle, tout était clair. Quelques dizaines d’écrivains qui se connaissaient percevaient des droits d’auteurs, on peignait pour décorer, illustrer et on écoutait peu de musique. Les arts frayaient encore avec l’artisanat et les artistes tentaient de vivre, tant bien que mal, de leurs créations. La culture s’affirmait comme le propre de l’aristocratie, dans une moindre mesure de la bourgeoisie montante, et le peuple restait illettré.

La mondialisation, le développement des communications, les migrations de populations font que la culture en un siècle a transité de privilège à loisir accessible au plus grand nombre. Les cartes ont été brouillées par la multiplication des référents et la variété de leur provenance.

Aujourd’hui, un livre (grâce à ses traductions), un film (grâce à ses sous-titres ou doublages), un lieu (grâce au tourisme généralisé) touchent rapidement le monde entier. Il n’est qu’à voir les succès de Da Vinci Code, de Titanic, la fréquentation de Versailles ou du Louvre pour réaliser que la culture est un phénomène du quotidien, qu’elle touche toutes les classes sociales et qu’elle représente des investissements colossaux.

Sans oublier que nous vivons dans une communauté mondiale de 6 milliards d’individus qui produit quelque 15 000 films annuels, que pour la France seule 68 000 titres sont sortis en librairie pour 2006. En clair, si l’on se fie à ces chiffres, le spectateur ou lecteur potentiel croule sous les choix proposés. Ne pouvant tout lire ni tout voir, il a besoin de moyens pour orienter ses choix.

Mise en place des mythes de la création

Devant cette multitude de références et en utilisant la fascination qu’ont toujours exercée les héros, le XXe siècle sacralise une partie de la création culturelle pour fonder une sorte d’Olympe utilisée comme fondement de pensée. Ce sont les valeurs indiscutables de nos sociétés en matière de bon goût, celles qu’il faut connaître à tout prix, celles qu’on ne peut pas renier, bref les nouvelles icônes du monde contemporain.

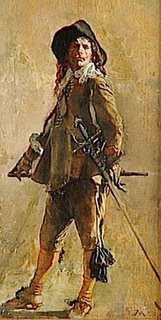

Et pourtant, en remontant un peu le cours de l’histoire, on réalise que ces créateurs ont parfois mis beaucoup de temps à s’imposer, qu’il a même souvent fallu attendre leur mort... et qu’inversement les célébrités d’une période pouvaient sombrer dans l’oubli quelques décennies plus tard. Que penser en effet de Van Gogh qui n’a pas vendu une toile de son vivant alors que Meissonier, à la même époque, connut toutes les gloires et les honneurs, avec les ventes les plus chères de tout le XIXe siècle ? Que penser d’Eugène Sue, adulé par le peuple pour ses romans Les Mystères de Paris et Le Juif errant qu’on s’arrachait littéralement dans les rues sous les yeux médusés d’un Balzac jaloux qui ne parvenait pas à boucler ses fins de mois ? Que penser de Marcel Proust qui publia ses premiers romans à compte d’auteur ? De Mozart qui donna Don Giovanni, considéré aujourd’hui comme « l’opéra des opéras », dans l’indifférence générale, Mozart rival de Salieri à qui l’époque contemporaine veut faire endosser le rôle du méchant qui programma sa misérable mort ?

Le génie serait donc une notion fluctuante, relative au gré des époques. Qui se souvient aujourd’hui de Meissonier ? Pourquoi vend-on aujourd’hui la moindre esquisse impressionniste à prix d’or ? Van Gogh sacralisé, Meissonier oublié... Mozart idéalisé, Salieri conspué. On nous dit que les génies ont de l’avance sur leur époque. Ne serait-il pas plus juste d’admettre que les goûts puissent changer et que certaines œuvres épousent mieux que d’autres notre sensibilité d’aujourd’hui ? Ne serait-il pas plus pertinent de reconnaître qu’il n’existe pas de valeur immuable quant à l’émotion artistique et qu’il n’est, par conséquent, pas concevable d’instaurer des valeurs universelles ?

Et encore, force est de constater que chez ceux qu’on a élevés au rang de génie toute la production n’est pas égale, loin s’en faut. Dans certains cas, on ne retient que deux ou trois œuvres tant le reste résiste mal à notre jugement, dans d’autres cas, on occulte toute une partie peu glorieuse de la production. Céline, après le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, s’égara dans des redites pour finalement virer à l’obsession antisémite. Balzac a-t-il écrit tous les volumes de La Comédie humaine et a-t-il peint ses 6 000 personnages avec le même génie ? Picasso est-il aussi magistral à toutes ses périodes ? Des questions qu’on ne pose plus une fois la sacralisation opérée.

Du mythe à la croyance

Si l’on se reporte à la définition : La

croyance est une façon de penser qui permet d’affirmer, sans esprit

critique, des vérités ou l’existence de choses ou d’êtres sans avoir à

en fournir la preuve, et donc sans qu’il soit possible de prouver

qu’elles sont fausses, la culture, dans son acception contemporaine, n’y répond-elle pas ?

Comme

toutes les croyances, la culture se définit aussi par la communauté qui

y adhère. Et comme toute communauté, elle aura tendance à rejeter ceux

qui ignorent ses valeurs. C’est ainsi que dans une société trop vaste,

où la proximité ne compte plus, on se cherchera des accointances avec

ceux qui possèdent les mêmes références culturelles que soi. On sera

amis si on aime les mêmes choses, ce qui n’est pas nouveau, mais

aujourd’hui chaque catégorie sociale possède ses propres signes de

reconnaissance. Agnès Jaoui dans son film Le Goût des autres l’a si bien montré : sans les références culturelles requises, on devient ridicule en évoluant dans un monde qui les possède.

Ne gagnerait-on pas à remettre en question la valeur des symboles, en s’ouvrant à une culture plus large que les quelques exemples imposés par la voix médiatique ? Faire preuve d’un peu d’humilité, ne serait-ce pas d’envisager que ses propres valeurs culturelles ne soient pas forcément les seules valides et respectables ? Est-il clairvoyant, après avoir dénoncé les travers des croyances, de retomber dans les mêmes schémas réducteurs quant à la culture ?

Illustration : Gentilhomme Louis XIII - J. L. E. Meissonier - 1874- (haut) Portrait d’Antonio Salieri (bas)

Documents joints à cet article

6 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON