Récit d’Emanuel d’Aranda, esclave en Alger en 1640

Emanuel d'Aranda (né vers 1614 - mort vers 1686) est un Espagnol de Bruges à l'époque où les Pays-Bas sont espagnols. De famille notable, il fait des études de droit. Vers 1640, il se rend en Espagne pour renouer avec ses racines et apprendre la langue. Après un séjour d'un an, il cherche à revenir à Bruges, et prend en principe les précautions nécessaires pour éviter les pirates barbaresques, puisqu'il traverse l'Espagne par voie de terre et embarque à Saint Sébastien au Pays Basque. Son navire est cependant abordé par des pirates algérois à hauteur des côtes de Bretagne.

Son récit de captivité mérite la lecture. Son style est simple, enlevé, coloré.

L'ouvrage peut se lire gratuitement en ligne, ce qui ne gâche rien.

D'Aranda reste environ un an (1640-1641) esclave à Alger pendant que son échange se négocie. La vie de ce nid de pirates qu'était Alger est décrite de façon saisissante, les anecdotes fourmillent, les personnages hauts en couleur animent le récit. Mais la personnalité la plus attachante est celle de d'Aranda lui-même qui, malgré sa situation dramatique, reste optimiste, ouvert, et généralement capable de dire au moins quelques mots en faveur de chaque personnage qu'il dépeint, fut-il le pire des pirates.

Doté d'un caractère fondamentalement optimiste et bienveillant, d'Aranda est de fréquentation plaisante pour le lecteur. Il saisit toutes les occasions d'apprendre ou de sourire, et sait reconnaître un brave homme, même coiffé d'un turban, quand il en croise un. Même les mauvais obtiennent de lui un examen attentif plutôt que des cris d'indignation. La fascination qu'il éprouve pour son maître principal Ali "Pegelin", plus connu sous le nom d'Ali Bitchnin est sensible, sans qu'on puisse dire pour autant qu'il est dupe. Il sait écrire avec distance. On a pu lui reprocher d'édulcorer la situation des esclaves d'Alger.

Bitchnin, né Piccini ou Piccinini est un Italien peut-être un Vénitien, arrivé en Alger dans les circonstances non élucidées (tous les pirates d'origine européennes n'étaient pas d'anciens captifs loin de là). Il se hisse au rang d'amiral des galères et devient même, à la fin de sa vie, quasi-roi d'Alger. Ce grand seigneur méchant homme, très haut en couleur, donne beaucoup de relief à l'ouvrage de d'Aranda. Il ne tremble que devant sa femme, une mégère d'une telle rapacité qu'il arrive à d'Aranda de laisser paraître quelque compassion pour son maître. Par d'autres sources, nous savons que Bitchnin avait une partie de sa fortune à Livourne en Italie, ce qui nous donne quelque idée de l'imbrication des circuits de la piraterie et du recel ; la frontière entre les circuits criminels chrétiens et musulmans n'est pas étanche.

La situation politique d'Alger est complexe, marquée par la rivalité entre le Pacha (représentant du pouvoir turc), les janissaires, dont le chef est l'Agha, et les capitans pirates, dont le chef est précisément Ali Pegelin/Bitchnin, maître de d'Aranda. Celui-ci a l'occasion de faire le service à un festin où son maître a invité le Pacha. Dans le contexte d'une Alger où le poison règle souvent les différends, le Pacha arrive avec vingt de ses propres esclaves ainsi qu'avec sa propre nourriture et sa propre boisson, ce dont Bitchnin ne se formalise pas.

La complexité des relations avec l'Europe chrétienne est inouïe, la guerre permanente étant entrcoupée de traités mal respectés. Nous apprenons donc avec surprise qu'il y a une chapelle dans le bagne d'Ali "Pegelin" (de même qu'à la même époque il y a une mosquée à Marseille pour les barbaresques capturés).

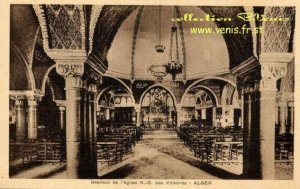

Pegelin/Bitchnin a fait construire une mosquée en Alger, devenue Notre Dame des Victoire du temps de la présence française, mais il ne la fréquente guère et se montre d'un athéisme ouvert.

Un temps, il a parmi ses esclaves le père Angeli, un prêtre gênois ; celui-ci est apprécié de tous : catholiques, luthériens, russes orthodoxes et même musulmans ; Ali Bitchin le fait venir pour lui demander quel sera son sort à sa mort ; après maintes hésitations, le prêtre ose répondre qu'il ira droit en enfer ; Bitchnin lui ayant demandé s'il y avait un moyen de l'éviter, le prêtre ose lui suggérer d'être meilleur musulman : s'abstenir de voler, montrer quelque miséricorde, s'abstenir de se moquer du Coran ; mettre quelquefois les pieds à la mosquée ; s'abstenir, quand il est chez le Régent et que le cri du muezzin retentit, de se couvrir le visage d'un mouchoir pour montrer qu'il fait ce qu'il peut pour cacher son rire ; tout cela paraissant un peu compliqué, Bitchin décide que le diable fera de lui ce qu'il voudra le moment venu.

En parallèle des efforts du père Angeli pour rendre Bitchnin meilleur musulman, ce dernier fait son possible pour que ses esclaves restent bons chrétiens ; celui qui parait vouloir se convertir à l'Islam est roué de coups, Bitchnin craignant que cette conversion ne l'oblige à terme à affranchir l'esclave.

Le bagne d'Ali "Pegelin" comprend aussi plusieurs tavernes (d'Aranda en parle au pluriel), tenue par des captifs chrétiens puisque le commerce d'alcool (mais non sa consommation) est interdit aux musulmans d'Alger. Ce bagne est donc un haut lieu de l'Alger-by-night. La taverne principale est située ''"entre des galeries de deux étages",'' juste à côté de l'église qui peut contenir 300 personnes ; la présence de la taverne amène, pour les esclaves du bagne, quelques coups de leurs gardiens quand une bagarre d'ivrogne a réveillé Ali "Pegelin", dont le palais est limitrophe, mais aussi une petite circulation d'argent dont certains réussissent à attraper leur part.

Les anecdotes fourmillent et l'on ne peut pas les raconter toutes.

Le mieux est de lire le livre de d'Aranda directement.

REFERENCES :

Le lecteur interessé pourra suivre les liens suivants :

Le texte intégral sur Google Books

Quelques éléments sur l'auteur dans la Biographie nationale de Belgique

La Régence d'Alger, capitale de l'esclavage blanc

Ali Bitchnin, ou Pegelin, dont d'Aranda fut l'esclave

Le corso barbaresque mécanismes généraux de la piraterie en Méditerranée.

Pirates européens d'Alger : 1, 2

La lingua franca, langue véhiculaire des marins de Méditerranée

Documents joints à cet article

13 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON