La police du chiffre : cannabis, prostitution, sans papiers...

Les RDV de l’Agora reçoivent la journaliste Patricia Tourancheau à propos de son documentaire Cannabis, prostitution, sans papiers : la politique du chiffre, diffusé sur Canal + Vendredi 20 février à 22H25 et Mercredi 25 février à 4h25.

Patricia Tourancheau est une journaliste aguerrie. Selon les termes consacrés elle est fait-diversière et rubricarde police à Libération depuis les années 1990. Auteur d’un livre sur le Gang des postiches (Fayard, 2004), elle connaît son sujet sur le bout des doigts.

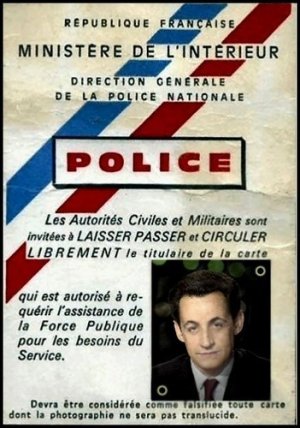

Dans Cannabis, prostitution, sans papiers : la politique du chiffre, documentaire diffusé sur Canal+, elle remonte aux sources de la politique mise en place en 2002 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur. Celui-ci décrète la tolérance zéro pour les délinquants et met en place la culture du résultat et la prime au mérite pour les agents de la police nationale.

Ce documentaire a été tourné en 2008, au sein du commissariat central du 12ème arrondissement : 500 policiers pour 136.000 habitants dans un coin de Paris à la fois tranquille, bobo et branché.

C’est là que pendant une quinzaine de jours Patricia Tourancheau est allée sur le terrain afin de partager le quotidien de ces hommes et de ces femmes dont le métier est de faire respecter la loi. Comment, sept ans après le passage de Nicolas Sarkozy au Ministère de l’Intérieur et deux ans après la création du Ministère de l’identité nationale, les policiers envisagent-ils leur mission ?

Dans cette enquête on voit des agents arrêter des gens de peu, souvent pour rien : un SDF ; une prostituée roumaine qui fait des passes au bois de Vincennes ; un type attrapé avec moins d’un gramme de shit ( !) ; des étrangers sans-papiers qui travaillent... Bref, du menu fretin.

Pas très glorieuse, cette « racaille ». D’autant que dans le lot il y a des individus qui n’ont rien à se reprocher et qu’on relâche après quelques heures de garde à vue car on n’a rien contre eux.

Mais ça n’a pas d’importance, car avec la politique menée par Nicolas Sarkozy, un individu en garde à vue c’est un suspect arrêté et dans le cas de la pute qui racole, du fumeur de shit ou de l’étranger sans-papier, c’est une affaire élucidée. Ainsi pour les Français la Police nationale fait son travail et la délinquance baisse.

Comme il est dit dans ce documentaire : « c’est les chiffres qui commandent les patrouilles ». Au passage on découvre que la police travaille en cheville avec les services de l’Urssaf ou avec des groupements de police de la ville de Paris chargés de surveiller les logements sociaux. On voit aussi que les policiers, loin d’être des fonctionnaires zélés, sont parfois réticents à appliquer des textes dont ils se demandent eux-mêmes à quoi ils servent.

La caméra de Patricia Tourancheau sait aussi attrapper quelques moments troublants comme ce passage où un brigadier, chargé de "faire du chiffre" en arrêtant des étrangers à la gare de Bercy, lance à ses collègue qu’il faudrait arrêter un Blanc pour ne pas avoir l’air de faire du contrôle au faciès.

Mais la police ce n’est pas que ça et Patricia Tourancheau esquisse aussi le portrait de flics dont la mission est d’aider la population. Ceux-là, curieusement, ne touchent jamais de prime au mérite.

Comment cette politique du chiffre, de la prime au mérite et de la tolérance zéro est-elle perçue par ceux qui sont chargés de l’appliquer, c’est le sujet de Cannabis, prostitution, sans papiers : la politique du chiffre, un film simple, clair et pédagogique. Un film citoyen.

Pour les Rdv de l’Agora, Patricia Tourancheau répond aux questions d’Olivier Bailly

Olivier Bailly : Avez-vous rencontré des difficultés pour suivre les policiers de ce commissariat parisien ?

Patricia Tourancheau : J’ai obtenu facilement les autorisations de la préfecture. J’ai volontairement choisi un commissariat lambda et pas une unité d’élite genre brigade anti-gang, anti-criminalité, commissariat chaud de banlieue, etc. J’avais demandé un commissariat parisien qui ne soit pas dans le 18è ou le 19ème arrondissement ni dans un quartier trop bourgeois, genre 8ème ou 16ème. Je voulais vraiment un commissariat ordinaire avec une population ordinaire, mélangée, dans Paris, pour voir les missions quotidiennes des gardiens de la paix et, à partir de là, vérifier s’il y avait un malaise et comment faisaient-ils par rapport à la culture du résultat, pour obtenir des chiffres, contenter leur préfet, leur ministre et leur président de la république.

OB : Vous expliquez bien dans le documentaire pourquoi vous avez choisi le 12ème arrondissement : il y a deux gares Sncf (Lyon et Bercy), un bois (Vincennes), et deux places très fréquentées (Bastille et Nation). Bref, un arrondissement emblématique.

PT : Oui, c’est vrai. Mais je n’ai pas choisi vraiment. J’ai demandé un commissariat ordinaire et j’avais plusieurs choix. Le 12ème, c’est la préfecture de police qui me l’a imposé. Mais je m’en fichais. Je voulais juste voir, au plus près, comment ça se passait tous les jours, comment ces consignes dégringolaient et comment ça s’appliquait sur le terrain. Parce qu’on parle toujours de statistiques policières qui sont truquées, on entend toujours Sarkozy ou MAM nous dire « la délinquance recule, a baissé, le taux d’élucidation des affaires a monté », et quand on va sur le terrain on s’aperçoit qu’il y a des tours de passe-passe. Les policiers font réellement leur boulot de Police-secours sur l’assistance aux gens, la police judiciaire démantèle de vrais réseaux, mais là, dans un commissariat comme ça, on voit bien que pour faire bouger les chiffres, pour appliquer les consignes, on va arrêter deux ou trois fois par semaine les étrangers à la sortie des trains à la gare de Bercy. Et ça c’était très choquant. Et la hiérarchie du commissariat qui a été plutôt ouverte avec nous et qui a joué le jeu ne nous avait pas parlé ni des descentes de police chaque jeudi dans les restaurants avec l’Urssaf ni des contrôles en gare de Bercy régulièrement le matin.

OB : Ce qui entame d’ailleurs pas mal le moral des gardiens de la paix...

PT : Oui, certains trouvent ça vraiment odieux. Les premiers qui nous ont parlé de ces contrôles à la sortie des trains ce sont les officiers de police judiciaire du bureau de ramassage. Et ils disaient combien c’est insupportable. C’est du travail à la chaîne. Ces pauvres types avec leur sac en plastique qu’on repère à la sortie du train, qu’on ramène en masse dans le bureau pour faire des procédures pour infraction à la législation sur les étrangers et ils nous disaient : "c’est réglé comme du papier à musique : les îlotiers du service de police de quartier y vont deux à trois fois par semaine et nous ramènent une floppée d’étrangers". Mais ces officiers n’ont pas voulu parler devant la caméra.

OB : Et c’est une arrestation et une affaire résolue. C’est ainsi que l’on fait du chiffre !

PT : C’est un fait de délinquance constaté - ils viennent de constater que le type est un usager de cannabis. Le délit ça peut-être par exemple un racolage qu’ils constatent. Et tout de suite c’est élucidé puisqu’au moment où ils constatent l’infraction elle est résolue immédiatement puisqu’ils attrapent le type ! Ce n’est pas comme un cambriolage. Un cambriolage, c’est un fait constaté. Le problème c’est que c’est très difficile, il faut enquêter, il faut planquer pour débusquer les cambrioleurs et pour avoir un fait élucidé dans la colonne des faits élucidés. Je ne dis pas qu’ils font que ça, il ne faut pas non plus caricaturer, car ils secourent aussi des gens, ils arrêtent aussi des auteurs de violence...

OB : Oui, mais enfin, comme vous l’expliquez dans le documentaire, les policiers qui secourent les gens sont bien moins considérés que les autres...

PT : Exactement. Et c’est ce que dit le lieutenant Motel qui est donc chef des brigades de voies publiques. Il dit que ses collègues sont frustrés parce que leur travail social, finalement, n’est pas reconnu.

OB : Ça rejoint les propos de Nicolas Sarkozy qui ne voulait plus de police de proximité

PT : Voilà, c’est ça. Il ne voulait plus de police de proximité, mais une police répressive. Tolérance zéro. Mais ce qui est cocasse au sein de ce commissariat (et d’autres) on appelle aujourd’hui îlotiers des policiers comme Amaury - le petit jeune qui contrôle des étrangers à la gare de Bercy. Ce sont des îlotiers du service de police de quartier alors qu’avant l’îlotier était l’incarnation de la prévention, du flic de proximité. Notre personnage, le lieutenant Stéphane Motel, qui est le plus vindicatif, le plus incisif, a commencé dans la police en 1991, il était îlotier. Mais à l’époque ça voulait dire faire de la prévention, connaître les gens, faire un travail social plus que répressif. Aujourd’hui Sarkozy a sabordé la police de proximité mise en place par la gauche, mais en même temps il a réinstallé des trucs où, eh bien voilà, son flic répressif il s’appelle îlotier aussi. Il a récupéré le mot.

OB : On voit ici que la police est instrumentalisée par le politique

PT : Bien sûr, mais elle l’a toujours été. La police a changé à partir de 2002 et de l’arrivée de Sarkozy au Ministère de l’intérieur. Cette histoire de la culture du résultat, de récompenser les flics jugés les plus performants, efficaces, il nous fait croire que c’est la chasse aux dealers et aux trafiquants, oui bien sûr, mais c’est surtout la chasse au menu fretin.

OB : Du coup, on a le sentiment que la police est davantage présente dans l’espace public, que c’est une manière de nous fliquer encore plus...

PT : Oui, ils le sont parce qu’il y a plus de patrouilles qu’à une époque. Et le grand truc, mais c’est vrai de tous les ministres de l’intérieur ,de gauche comme de droite, leur problème c’est de remettre les policiers sur le terrain parce qu’il y en a beaucoup qui sont coincés dans les bureaux, qui sont de garde statique devant les ambassades, devant les monuments, etc. Mais là il est certain que ces services de police de quartier sont beaucoup sur le terrain pour ce qu’ils appellent des « opérations de sécurisation ». C’est-à-dire qu’avec une autorisation du procureur ils vont, par exemple, tel jour, entre 17h et 20h, contrôler tout ce qui bouge place de la Nation et dans le quartier tout autour.

.

OB : Autre chose m’a frappé c’est la « collaboration » entre la police et le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance (GPIS), une police mise en place par les bailleurs sociaux de la Ville de Paris.

PT : C’est récent et nous avons été très étonnés que cela marche comme ça. Je n’ai pas encore tiré ça au clair. Le GPIS agit tout seul de son côté dans les cités, mais de temps en temps il demande l’appui de la police et pour cette dernière c’est tout bénef parce que pour peu qu’ils disposent d’un chien renifleur de drogue - ce qui n’était pas le cas le soir où on y est allé -, ils ramènent des fumeurs et peut-être des dealers.

OB : Vous évoquez aussi la question de la prostitution qui permet au policiers de faire facilement du chiffre. Que deviennent les filles qui auparavant tapinaient au vu et au su de tous ?

PT : Ces filles-là se sont exilées sur des routes nationales dans la grande banlieue parisienne. Elles sont parties, comme dit la prostituée qui elle a réussi à rester en camionnette, dans la galère. Elles ont été chassées à coup de PV qu’elles n’arrivaient plus à payer. C’est pire qu’avant pour elles. Sarkozy avait dit qu’il créait ce délit de racolage pour lutter contre les réseaux et à partir de ces pauvres filles remonter jusqu’aux proxénètes. Pas du tout. Ce que l’on voit c’est que c’est retombé avant tout sur les pauvres filles et on ne les voit plus. Elle se planquent et elles sont encore plus vulnérables. Ils ont gardé quelques françaises, dans le bois, installées dans les camionnettes. Elles sont considérées parmi les prostituées comme des privilégiées, finalement. Il y a aussi les piétonnes qui tapinent à pied comme la petite roumaine qu’on voit dans le film et qui n’a pas encore compris qu’il ne faut pas trop se montrer car sinon ça va lui retomber dessus à chaque fois. Elle a été déférée à la justice et ensuite j’ignore ce qu’elle est devenue. Elle risque une grosse amende, éventuellement de la prison avec sursis, mais pas ferme.

OB : Est-ce que selon vous la BAC est le bras armé de cette fameuse politique du chiffre mise en place par Nicolas Sarkozy ?

PT : Les policiers de la BAC sont considérés comme les cow boys de Sarkozy. Eux-mêmes - ça c’est quelque chose que je ne l’ai pas placé dans le documentaire - eux-mêmes sont traités de « bonhommes du président » sur des interventions. « Vous êtes les mecs du président, vous êtes les mecs de Sarkozy, vous êtes à sa botte ». Ce sont les habitants, les riverains, les interpellés qui les appellent comme ça. Mais il y a des BAC en tenue et des BAC en civil. Les BAC en civil dans les arrondissements comme on voit dans le film bon, ça va encore. Mais il y a les services de police de quartier, les fameux îlotiers qui avant faisaient de la prévention, c’est ceux-là, avec les BAC, qui font du chiffre.

OB : En filigrane votre documentaire montre aussi une série de portraits humains de policiers.

PT : J’aurais aimé creuser davantage ce côté-là. Je l’ai fait à travers Emilie, une des policières présentes dans le film, car je trouve franchement que c’est une fille qui a une vraie fibre humaine. Alors évidemment elle ne se gêne pas pour arrêter des gens. S’il y a des types en train de se bagarrer elle y va, elle est costaud. Elle ne se plaint jamais. Un soir il y avait une pauvre fille, SDF, qui aurait dû se retrouver à l’hôpital, qui était blessée. C’est Emilie qui l’a accueillie au commissariat. Emilie est un exemple de policière.

OB : A la fin il y a une remise de diplôme assez consternante et pathétique et l’on se dit qu’il y a un abîme entre les flics de terrain et leurs chefs.

PT : Oui, avec ce commissaire divisionnaire. Il supervise plusieurs arrondissements dont cet arrondissement. De temps en temps, assez régulièrement on fait des gratifications aux policiers pour les encourager. Et ce commissaire par rapport aux types de terrain, il est au-dessus de la mêlée. Je ne crois pas qu’il se rende compte de ce qui se passe. On est allé à une réunion avec lui et ses sept commissaires d’arrondissement et on a tout jeté. C’était hyper langue de bois et du fait qu’on était là ils se sont mis à parler que de prévention et de crottes de chiens ! Quand on voit l’état de la prévention on se dit qu’il se foutent de nous. Je ne suis pas sûre que ça soit la teneur habituelle de ces réunions, mais c’était déconnecté de ce que nous voyions avec les gardiens de la paix.

OB : Pensez-vous qu’un jour en France police et société soient en phase ?

PT : Je pense qu’en France c’est difficile. Je trouve que d’un côté, malgré cette politique du chiffre, cet abattage pour les statistiques, il y a des choses qui se sont améliorées. Par exemple, sûrement parce qu’on était là avec une caméra, mais tout de même, on a entendu peu d’insultes, ils essayent de se tenir mieux.

OB : Cela dit un article récent du Canard enchaîné expliquait que les chiffres des gardes à vue explosaient littéralement et souvent pour des broutilles.

PT : Les policiers de base se comportent mieux dans l’ensemble avec la population, les gens et même avec les petits jeunes. Après il y a toujours les cow boys, les arrestations musclées, des coins de banlieue chauds où les insultes fusent de tous les côtés. Mais dans l’ensemble il y a un mieux de ce côté-là et du côté de l’accueil des gens qui viennent déposer plaintes dans les commissariats et dans l’écoute psychologique pour les femmes victimes de violences conjugales. Ils prennent des précautions. Mais cela ne veut pas dire que le nombre de gardes à vue baisse. Et effectivement, le nombre de gens qui sont placés en garde à vue pour des broutilles est hallucinant. Dans le documentaire, notre petite prostituée roumaine elle est menottée et placée en garde à vue. Le pauvre mexicain aussi, qui apparaît dans le film, on voit bien depuis le début qu’il est déséquilibré, il passe sept ou huit heures menotté en garde à vue avec de vrais délinquants, dans la cage. Il y a eu la prise d’empreintes, l’alcootest, alors qu’il n’a rien à se reprocher. Ce genre de mesures coercitives très dures se multiplie

A lire aussi sur Agoravox :

. L’antagonisme police-justice

. Mais que fait la molice ?

. Police municipale : le choix des armes, le choix des rôles

. La police de proximité

. Justice pour la police

. Réserve citoyenne de la police nationale ?

. Des chiffres officiels de la délinquance bidonnés ?

Crédit photo : sarkozynews

52 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON