A Mme Danielle Porte, au sujet d’Alésia

Madame, en lisant le Midi libre.com du 9 mars, j’apprends qu’en tant que professeur de latin à la Sorbonne et auteur d’ouvrages sur Alésia, vous allez inaugurer le 20 mars, à Vigan, les 21èmes journées de l’Antiquité. J’en déduis que vous défendez toujours votre hypothèse d’une Alésia en Franche-Comté alors qu’à Alise-Sainte-Reine, les travaux du futur parc archéologique européen ont déjà commencé. Comme vous le savez, l’Etat, l’Europe et les autres collectivités locales participent au financement des 50 millions d’euros qui seront investis principalement par le Département. Compte tenu de l’importance de ce projet et des sommes engagées, vous conviendrez avec moi que le contribuable français mérite d’être informé avec le maximum de clarté. En l’absence regrettable du débat public, je vous invite à venir débattre sur le texte latin de César, et pour ne pas s’égarer dans des questions secondaires et parce que vous êtes latiniste, uniquement sur le texte latin.

Sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, sous la muraille, là où le versant regarde vers le soleil de l’est, hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant, les troupes des Gaulois remplissaient tout le lieu, fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum praeduxerant, et elles avaient creusé un fossé et élevé un mur grossier de six pieds de haut..

Sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, sous la muraille, là où le versant regarde vers le soleil de l’est, hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant, les troupes des Gaulois remplissaient tout le lieu, fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum praeduxerant, et elles avaient creusé un fossé et élevé un mur grossier de six pieds de haut..

85 réactions à cet article

-

J’espère que votre offre de dialogue sera entendue. Je ne sais qui a raison, mais une analyse systématique des informations disponibles devrait permettre de différencier les deux sites proposés.

-

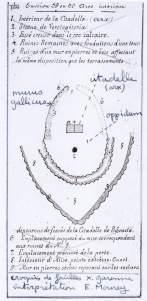

Remarque et afin d’éviter tout malentendu, je précise que, pour rester dans l’esprit du latin de César, je traduis presque toujours le mot « collis » par versant dans le sens de « mouvement de terrain ». Pour César, une colline, cela ne veut rien dire. Quand j’écris que les troupes gauloises remplissaient tout le lieu sous la muraille, à l’est, cela signifie 1. que la muraille/murus en question est celle de l’oppidum ovale de Garenne, 2. que c’est tout le plateau, à l’est de cette muraille, qui était couvert de troupes gauloises.

-

"Quand j’écris que les troupes gauloises remplissaient tout le lieu sous la muraille, à l’est, cela signifie 1. que la muraille/murus en question est celle de l’oppidum ovale de Garenne"

Quel beau sophisme M Mourey !

Les troupes gauloises remplissent le lieu sous la muraille, donc la muraille est celle de l’oppidum de Garenne !

Appliquons le même raisonnement à votre cheval de bataille habituel : Mont St Vincent a une Eglise, donc Mont St Vincent est Bibracte n’est ce pas ? Juste au milieu de l’Atlantide...

J’en tire un autre raisonnement qui lui est un syllogisme :

Si M Mourey pense qu’Alesia est à Alise Ste Reine, Alesia peut être n’importe où mais pas à cet endroit !

Je doute que M Carcopino eût été content d’avoir un allié pareil. -

Bonjour,

Personnellement, Alésia, connais pas

Donc pas besoin d’en faire une affaire aussi émotionnelle et d’en arriver à l’invective.

Donc pas besoin d’en faire une affaire aussi émotionnelle et d’en arriver à l’invective.Il serait plus constructif de faire un tableau comparatif des différents points du texte appliqués aux 2 sites en discussion.

Il serait tout de même intéressant qu’il soit enfin procédé à des fouilles sur le site de Chaux-des-Crotenay car les artefacts qui y sont trouvés existent, et il semble y en avoir beaucoup.

Au moins, les différents moyens de datations disponibles pourront nous indiquer des dates claires. Et si ce n’est pas Alésia, ce sera tout de même intéressant de savoir ce qui s’y cache.

Il serait intéressant aussi que les éléments identifiés en Bourgogne soient aussi datés avec des méthodes modernes.

Donc pour résumer, plutôt que de vaines disputes sur des textes imprécis, si vous demandiez tous des fouilles en règle sur les lieux qui n’ont jamais été fouillés ?

-

- Depuis 1983, année où des sondages on été autorisés sur le site présumé du camp nord à « Syam-Chaux des Crotenay » et où des artefacts intéressants ont été trouvés, toutes les demandes de sondages ou de fouilles à Chaux des Crotenay sont systématiquement refusées.

-Le tableau comparatif des différents points du texte appliqués aux 2 sites existe depuis des années sur le site internet de l’association ABB CEDAJ.

-D’autres part la plupart des découvertes d’Alise (comme ces monnaies gauloises achetées à l’Hotel Drouot et retrouvées dans les fouilles d’Alise quelques jours plus tard !) sont soigneusement enfermées dans les stocks du musée des antiquités nationales à Saint Germain en Laye. Alors pour les datations, on repassera....

-Pour finir il n’y a pas que Danielle Porte qui s’intéresse à Chaux des Crotenay. Une requète sur votre moteur de recherche préféré vous fournira de nombreux sites, forum, articles de journaux, films reportages qui vont dans le même sens. -

@ Blurpy

Il est entendu que nous ne débattons que sur la description du site.

Voici ce que dit, à ce sujet, le site internet de l’association ABB CEDAJ :

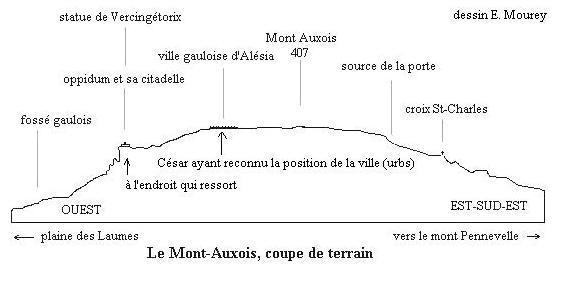

* Une colline, saillante, portant une très grande ville à son sommet.

Non ! Le caractère « saillant » ne s’applique qu’à un endroit de la colline et c’est la pointe caractéristique du Mont-Auxois, là où se dressait l’oppidum dont Garenne a retrouvé la trace mais qu’il a malencontreusement appelé citadelle alors que la citadelle (une haute tour) correspond à la trace intérieure. César ne parle pas de grande ville mais d’une ville, celle dont les fondations ont été mis au jour mais que les archéologues datent de l’époque gallo-romaine, ce qui est une très grave erreur. C’est Florus qui parle d’une très grande ville, ou plutôt, d’une très grande cité, ce qui manifestement ne peut s’appliquer à la ville des Mandubiens qui n’était qu’une cité vassale des Lingons. Le texte de Florus est litigieux car il applique au siège de Gergovie les travaux du siège d’Alésia. Texte litigieux également quand il évoque des rives abruptes, ce qui peut avoir induit en erreur les premiers tenants de la thèse franc-comtoise ainsi que Mme Porte.Deux rivières « lavant son pied »(subluebant), des deux côtés. Leurs bords sont abrupts. Le texte de César ne permet pas de dire que les bords des deux cours d’eau sont abrupts. Les pentes abruptes citées par César sont celles du mont Rhéa. Là encore, c’est Florus qui vous induit en erreur, comme je viens de l’expliquer.

*Une plaine qui s’allonge sur 3000 pas, soit 4, 5 km en avant de l’oppidum. Elle est encaissée entre des collines.

Là encore, rien, dans le texte de César ne permet de dire que la plaine est encaissée.*De tous les autres côtés, des hauteurs d’une altitude égale à la sienne, et à peu de distance (mediocri interjecto spatio)...

Mme Porte fait ici un faux-sens ou un contre-sens en laissant entendre que ces hauteurs sont à peu de distance de sa colline centrale. La phrase demande une traduction extrêmement précise : Sur tous les autres côtés, des hauteurs (colles) entouraient l’oppidum, (oppidum cingebant) hauteurs au sommet de semblable altitude (pari altitudinis fastigio) et aux faibles espaces entre elles, (mediocri interjecto spatio).

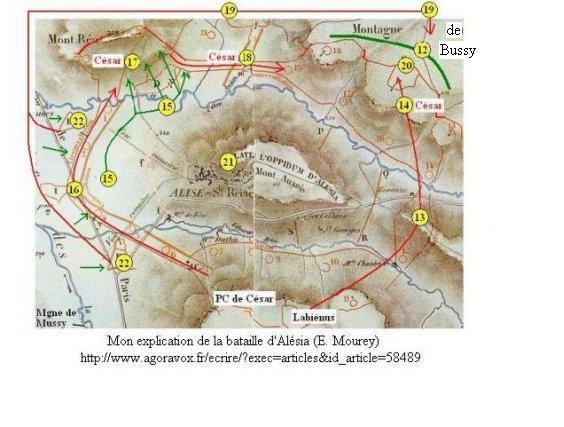

Ces faibles espaces entre les hauteurs qui entourent le mont apparaissent très clairement à Alise mais pas dans le relief du site franc-comtois.*Une montagne, au nord, n’a pu être enclavée dans le périmètre d’encerclement. C’est là que s’installeront 2 légats de César.

Voyez l’explication que je donne dans mon article.*protégés par des murs, une citadelle et des rochers escarpés, défendaient cette très grande ville.

Voyez l’explication que je donne dans mon article. -

M Mourey,

J’avais bien compris que vous vouliez débattre du texte latin, et moi j’en suis bien incapable, mes 5 ans de latin au collège et au lycée sont trop loin !

C’est pourquoi je répondais simplement à la remarque de « ObjectifObjectif » qui ne concernait pas non plus le texte latin.

De toute façon les débats sur Alesia finissent toujours mal sur internet et c’est logique : d’un coté une thèse officielle imposée par Napoléon III en mal de reconnaissance et qui nous poursuit jusqu’au XXI siècle et de l’autre une interdiction de fouilles ailleurs qu’à Alise imposée par le même pouvoir.

Remercions Madame Porte et d’autres qui essayent de faire changer les choses !

A quand la perestroika archéologique française ? -

@ ObjectifObjectif

Soyons objectifs ! Cela fait bien plus de trois ans que j’ai écrit au site internet de madame Porte pour engager le débat http://www.bibracte.com/mon_histoire_de_la_gaule/alesia_plaidoyer_pour_alis e-ste-reine.html. M’a-t-elle répondu ? Non ! Il est exact que ma présente lettre est un peu plus ferme. Mais où voyez-vous une invective de ma part ? Où voyez-vous une charge émotionnelle ?

-

J’espère moi aussi que votre proposition de débat sera entendue par Madame PORTE. Une réponse l’honorera

-

« l’honorerait »

Si cette dame a des arguments solides pourquoi ne voudrait-elle pas en débattre ? Merci Monsieur MOUREY, vos articles sont toujours très intéressants. -

Je suis Danielle Porte. J’ai eu connaissance de cette proposition de débat par hasard, suite à une recherche sur Wikipedia concernant un tout autre sujet. Notre site n’a jamais reçu de message émanant du colonel Mourey (il n’existe avec son Forum que depuis 2 ans) ; s’il m’a contactée à titre personnel, le message est probablement passé aux SPAM, sans quoi je me serais fait un plaisir de lui répondre. Peu familière avec le fonctionnement des Forums informatiques, je serais heureuse de me voir préciser par M. Mourey la forme qu’il souhaite donner à un éventuel débat. Il serait d’ailleurs entendu que j’aurais le droit de poser moi aussi des questions et qu’il s’engagerait à y répondre. En tout état de cause, pas avant la semaine prochaine (conférence au Vigan + cours en Sorbonne jusqu’à mercredi prochain).

Bien cordialement,D.P. -

Bonjour Monsieur Mourey !

Votre article est très intéressant, mais j’ai du mal à croire que Madame Porte, compte tenu de sa formation, ses diplômes et son expérience, puisse faire un contresens en traduisant une phrase du De Bello !

Moi, parmi les nombreuses choses qui me choquent à Alise, (et qui trouvent une explication naturelle à Chaux...) figurent notamment :

- l’impossibilité de situer avec précision la fameuse « bataille des cavaliers » ayant eu lieu la veille de l’arrivée de César devant Alésia...

- L’impossibilité de situer avec précision le fameux Camp Nord (celui des deux légats), pour l’emplacement duquel les alisiens se partagent entre Réa et Bussy...

- l’impossibilité de reconstituer la bataille finale de Vercassivellaune... (le camp nord caché à la vue de l’armée de secours, que des gens du coin doivent leur faire découvrir, la longue marche nocturne de Vercassivellaune dont l’armée se repose, cachée, jusqu’à midi... Les « abrupts » que Vercingétorix envoie ses troupes escalader pour essayer de conforter l’attaque de son cousin... )Sans parler, bien sûr, de la situation même d’Alise (où César n’avait nullement à passer pour aller de Langres à Genève, sauf à vouloir vraiment retourner se « jeter dans la gueule du loup »...)...

Et puis... cette exiguïté d’Alise ! ce manque d’eau !

Alors que tout ça se comprend tellement bien à Chaux des Crotenay ! Vous n’avez qu’à aller voir sur mon site : http://alesia.les-forums.com/forum/1/le-mythe-alise-alesia/

-

Je cite, Monsieur Mourey, un passage de votre article ci-dessus :

Comment, vous-même, pouvez-vous dire que cette plaine s’étalait en largeur alors qu’il est écrit « in longitudinem » ? Comment pouvez-vous inventer qu’elle était à perte de vue alors qu’il est écrit qu’elle s’étalait en longueur sur 3000 pas (évidemment jusqu’à la lisière de la forêt) ?

Si vous relisez bien ce que disent les partisans de Chaux (et madame Porte en fait partie...), ils disent bien, au contraire, que c’est la plaine se Syam, au pied de l’oppidum, qui fait 3.000 pas de long ! Alors que la longueur de celle d’Alise, la plaine des Laumes, est beaucoup plus grande (à tel point qu’on en fixe mal l’extrémité...), tandis que c’est sa largeur qui fait 3.000 pas ! Or César parle bien de « longitudinem » !

Vous qui êtes ancien militaire, vous pouvez le constater facilement sur une carte d’état-major de ces deux secteurs ! Il existe d’ailleurs des cartes en relief de ces ceux régions, Alise et Chaux, qui sont particulièrement parlantes !

-

Pour compléter votre vue concernant Alise, je vous prie de trouver ici, Monsieur Mourey, un autre plan, de Chaux cette fois, tiré du livre « Alesia » de Jacques BERGER... On voi

[URL=http://img193.imageshack.us/i/page44planche06.jpg/][IMG]http://img193.imageshack.us/img193/3062/page44planche06.jpg[/IMG][/URL]

t bien la plaine au nord de l’oppidum !-

@ charles de lorgeril

Bonjour.

Je commencerai par dire que je suis franc-comtois d’origine et que je n’ai aucune hostilité à l’égard de ceux qui demandent aux archéologues officiels de s’expliquer sur leurs contradictions. En revanche, je serai beaucoup plus critique à l’égard de ces derniers dont je me demande s’ils ne font pas en sorte d’embrouiller cette affaire d’Alésia pour cacher des erreurs beaucoup plus graves telles que les localisations de Bibracte et de Gergovie.

Il faut vous dire, en effet, que je n’ai jamais pu ouvrir un vrai débat avec les archéologues du mont Beuvray, ni avec ceux qui les soutiennent, y compris le ministre de la Culture, sur ces deux questions. C’est le débat médiatique sur Alésia qui perdure, ce qui arrange bien les archéologues officiels.

Il faut donc me résoudre à entrer dans la polémique d’Alésia si je veux me faire entendre, ce qui n’était pas mon but, au départ.

Madame Danielle Porte vient de m’adresser un mail. Je vais étudier sa proposition.

Cordialement

-

M Mourey, vous voulez donc débattre d’Alésia, que vous estimez se situer à Alise, pour faire entendre votre opposition à l’emplacement présumé de Bibracte et de Gergovie ?

J’ai du mal à comprendre votre tactique.

-

@ blurpy

Ce n’est ni une tactique ni une stratégie mais seulement une intervention dans un débat nécessaire.

-

Pas une tactique, ni une stratégie ? Vraiment ? Je vous cite : "Il faut donc me résoudre à entrer dans la polémique d’Alésia si je veux me faire entendre, ce qui n’était pas mon but, au départ." Donc une entourloupe rhétorique ?

-

@ Ægidius REX

De tous les commentateurs que j’ai rencontrés sur le site d’Agoravox, vous êtes le seul latiniste de qualité en qui j’ai confiance. J’aimerais avoir votre avis, et éventuellement votre soutien en tant que latiniste, notamment pour ce présent article. Que pensez-vous de ma traduction ?

Comme vous le savez probablement, un grand parc archéologique est en cours de réalisation à Alise-Sainte-Reine. Pour ma part, je ne suis pas opposé à cette réalisation mais au message qu’on veut y mettre. L’enseignement que les responsables du projet tirent de cet évènement et qu’ils veulent transmettre aux enfants des écoles est un message absurde d’anti-nationalisme, de défaitisme et de renoncement identitaire.

Alors qu’il s’agit là d’une des plus grandes batailles de l’antiquité, se démarquer ainsi du sacrifice de ceux qui nous ont précédés sur le sol de la patrie ne sera interprété par les touristes étrangers que comme le signe évident de la décadence de notre nation.

-

"un message absurde d’anti-nationalisme, de défaitisme et de renoncement identitaire.«

Vous avez raison M. Mourey, louons donc nationalisme et cet esprit identitaire !

Votre récupération des Gaulois dans cette quête maintenant avouée de nationalisme est exécrable ! Et, en outre, une erreur historique, car je doute qu’une patrie gauloise ait existé, et essayer de le faire croire aux lecteurs est une malhonnêteté intellectuelle.

Vos symboles nationaux et identitaires n’ont-ils pas été la cause de l’exploitation des amérindiens, des peuples de l’Afrique (ô vibrant esprit civilisateur, »nos ancêtres les gaulois" enseigné Ouadagoudou !), des horreurs de 14-18, de celles bien pires de 40-45, la liste serait longue...

Votre nation n’est pas celle des Gaulois !

Votre nation n’est pas celle de Vercingétorix !

Votre nation est constituée aujourd’hui de biens d’autres peuples que ces pauvres Eduens et Arvernes dont vous nous gavez. Votre France est la terre de Picards, de Lorrains, de Corses, de Catalans, mais aussi d’Italiens, d’Allemands, de Belges, d’Espagnols, bref d’Européens, et d’Africains (du nord et du sud), d’Asiatiques, ... Votre fantasme gaulois est un leurre nationaliste qui est tout aussi dangereux que les pires idéologies... -

@ Spartakus Freemann

Vous êtes toujours à côté de la plaque. Où lisez-vous que je fasse l’éloge du nationalisme ? J’ai toujours dit qu’il fallait étudier la civilisation gauloise comme une civilisation disparue, de même que la civilisation grecque, égyptienne, romaine et autres. Arrêtez de fantasmer dans un sens ou dans l’autre ! Ma dernière phrase concerne la réaction prévisible des visiteurs étrangers en constatant l’esprit de dénigrement systématique typiquement français dont vous êtes un parfait exemple.

-

M. Mourey, VOUS êtes à côté de la plaque car vous ne lisez même pas ce que vous écrivez !!!

Allons, comment dire que vous ne glorifiez pas le nationalisme alors que votre commentaire est un regret face à ce que vous appelez, je vous cite : "un message absurde d’anti-nationalisme, de défaitisme et de renoncement identitaire.«

Oui, les touristes étrangers qui interpréteront le message du site d’Alésia »comme le signe évident de la décadence de notre nation", je vous cite à nouveau.

Ayez, au moins, le courage de vos écrits.

Quant à la France, n’étant pas français, votre soufflet, je vous le retourne à la face !

En outre, à qui avez-vous envoyé cet appel dans votre commentaire ? Et doit-on rappeler ici que vous applaudissez à la récupération de vos textes sur des sites du FN ?

Je ne vous juge pas, je ne fais que relever VOS PAROLES, M. Mourey.

-

Bonjour Madame Porte,

Bonjour Monsieur Mourey !Toutes mes félicitatations pour l’organisation de ce débat contradictoire ! Je pense que, compte tenu de la qualité des intervenants, il ne pourra être que... passionnant !

Et j’espère bien qu’il sera public ! Que toute personne intéressée, comme moi, puisse le suivre !

Encore bravo pour votre courage et votre sincérité à chacun...

Charly-le-Breton...

-

Je souhaite bien du courage à cette pauvre Madame Porte. Un débat avec Monsieur Mourey...elle aura au moins l’occasion de comprendre ce qu’est un délire monomaniaque.

-

En quoi l’expression « délire monomaniaque » peut-elle être considérée comme une injure qui mériterait le repliement de mon message ?

Je ne fais qu’exprimer une opinion sur vos écrits et n’enfreins aucunement la charte de ce site.

Vous abusez de votre droit de rédacteur ce qui confirme votre incapacité à entendre les autres et valide mon message. -

@ M. Spartakus Freeman

copie @ Pie 3,14Vous êtes à côté de la plaque. Ce n’est pas moi qui mélange le passé et le présent mais les inspirateurs du projet du parc archéologique d’Alésia, objet de ma critique.

Et puis, question d’honneur, arrêtez vos commentaires maladifs et agressifs contre l’homme que je peux être, ou alors, agissez à visage découvert. Pouvez-vous m’assurer que vous n’êtes pas M. Claude Jousseaume, auteur de nombreux ouvrages ésotériques à l’usage du monde des sectes qui écrirait tantôt sous son nom tantôt sous le pseudonyme précité en fonction de la catégorie du public naïf à laquelle il s’adresse ? http://www.myspace.com/spartakusfreemann

-

@ M. Mourey, vous tombez dans le minable

Non, je ne suis pas M. Jousseaume qui va apprécier l’accusation que vous portez contre lui. Je lui en fais part et je ne doute pas des suites

Et je note à nouveau que vous m’accusez d’être un agissant au nom des sectes, d’où je vous repose la question : considérez-vous que la Franc-maçonnerie soit une secte ?

-

@ Spartakus Freemann

copie @ Pie 3, 14Voici un exemple, extrait de votre littérature http://blog.morgane.org/?p=31 :

Aujourd’hui, pour notre revue l’Inexistant, nous avons l’honneur, la joie, le privilège, que dis-je la grâce d’avoir obtenu un interview exclusif de Monsieur Spartakus FreeMann, cette célébrité du monde des arts & des lettres &, accessoirement, de l’ésotérisme.

Comment introduire un tel personnage ? Disons simplement qu’il est l’animateur de plusieurs sectes (dont la dernière en date, l’Eglise Gnostique Chaote, a défrayé la chronique par les partouzes organisées en pleine cathédrale d’Ucronie), il a écrit des oeuvres que personne n’a jamais pu lire sans se pisser dessus de rire, il organise souvent des soirées happening alcoolo-trash sur Arlon, le Luxembourg, Bruxelles, Paris, bref, un bourreau de travail, une idole pour beaucoup, surtout pour lui-même, euh Lui-Même, pardon.

Mesan : Bonjour Monsieur Spartakus. Tout d’abord, merci pour cette interview qui fut si difficile à obtenir.

Spartakus : Ouais, d’abord tu Me dis « Votre Sainteté & Grand Hiérophante Spartakus », ensuite, n’oublie pas que tu Me dois encore 10 plaques pour ta putain d’interview. Pour finir, baisse le froc & mets-toi à genoux que Je t’initie...

-

MDR

M. Mourey, vous m’avez déjà, sur un autre article, accusé d’être un sectaire, maintenant vous répliquez des textes satiriques écrits pour une revue, vous mélangez mon travail d’étude ésotérique et une pseudo activité sectaire, et ceci afin de vous dédouaner d’applaudir d’être publié sur des sites du FN ?

-

@ Spartakus Freemann

Alors, qui êtes-vous ?

-

Qui je suis n’a pas de sens dans ce qui nous occupe ici. Mon nom ne vous apporterait rien, car nous serions alors dans une optique ressortant de vos thèses et de mes centres d’intérêt.

Cela dit, je note donc que mes livres sur la Kabbale juive soient, pour vous, des écrits sectaires.

-

A Monsieur Mourey,

Evitez de vous adresser à moi lorsque vous repliez mes messages.

Il y a comme une contradiction, n’est-ce pas ? -

Inutile de replier les commentaires ou d’essayer d’amoindrir tes paroles Mourey, cela circule maintenant, et ta volonté de discuter avec les autorités académiques, et bien seront à la hauteur de tes monomanies...

-

Mon Frère C.J me dit que vous marchez sur de drôles de chardons là...

-

@ Modération

Il serait souhaitable que la modération d’Agoravox n’accepte pas sur ce site des individus connus, en France, pour leurs liens en rapport avec le monde des sectes et autres gourous. Ces gens-là qui sévissent sur le web y développent des sites et une propagande dont les naïfs sont les victimes.

Que les choses soient bien claires ! Je ne cherche à ouvrir des débats que sur des civilisations du passé. La civilisation gauloise en est une. Je laisse à d’autres les petites querelles politiques minables du monde présent. Je ne suis militant d’aucun parti. Ma municipalité socialiste que j’estime sait pour qui je vote puisqu’en cas d’absence, je délègue mon vote à un représentant UMP de l’opposition. Le représentant FN du département qui est venu me voir un jour le sait car je le lui ai dit.

En revanche, je ne suis ni sectaire ni impoli et refuse de céder au terrorisme verbal des fanatiques.

-

@ Mourey, je comprends ce que tu veux dire par un « court passage en Afrique du nord », tu es un lâche n’est-ce pas, juste bon à te dissimuler derrière la hiérarchie militaire, mais en face d’un homme tu couines comme un cochon à l’abattage et en appelles à la modération tout en acceptant l’idée de traiter avec le FRONT NATIONAL. Herem herem herem !

-

Et l’anarchiste, un sur cent comme dirait Ferré, te rigole à la face, lorsque tu accuses comme un une pastille du même nom en attente d’enfournement vélodrômesque ! Militaire et courage sont deux mots sans synonyme donc.

-

@ Mourey,

Je répète ACCUSEZ-VOUS ICI LA FRANC-MACONNERIE D’ETRE UNE SECTE ? -

-

Allez M. Mourey, usez de votre capacité à replier les commentaires qui vous dérangent. Il n’en reste pas moins, et j’y veille, que vos paroles soient répercutées là où elles le doivent. Un nom est parfois plus précieux que cela...

-

@ Mourey, je TE cite : "Il serait souhaitable que la modération d’Agoravox n’accepte pas sur ce site des individus connus, en France, pour leurs liens en rapport avec le monde des sectes et autres gourous."

Et tu ne vois même pas le ridicule dans lequel tu sombres, ô pauvre....

-

S’il ne chaud pas pas de parlementer avec le FN et si cela ne chaud pas ce site,les deux sombreront en HEREM. Et que cela soit dit dit sur Heretetz

-

En revanche, je ne suis ni sectaire ni impoli et refuse de céder au terrorisme verbal des fanatiques.

Yallah, innâ illahî, illa illaLlî wa rajïun

-

Messieurs,

Ni le sujet traité, ni Agoravox ne méritent un traitement pareil ! Pourriez vous avoir la décence d’aller vous insulter en privé et de n’utiliser ce fil de discussion que pour ce quoi il est fait ?

Merci d’avance.

-

@ Blurpy,

Excusez-moi, mais n’inversez pas les rôles. Je suis le premier à être diffâmé par M. Mourey qui m’accuse de choses très graves. C’est lui qui se déconsidère en agissant ainsi, mais où cela devient risible c’est qu’il fait appel à la modération pour être défendu.

Je crois que c’est bien le débat qu’a voulu M. Mourey, puisqu’il a soulevé le rôle dans l’image « nationaliste » de la France que pouvait jouer Alésia. Lui ayant remontré que selon moi il faisait erreur, sa seule répartie n’a été que de googliser mon nom afin d’aller chercher des informations sur mon compte et ensuite m’accuser de dérive sectaire - ce qui demeure de la DIFFAMATION.

Vous comprendrez donc, qu’au risque de polluer cet article, je ne puisse rester silencieux.

Cordialement, -

J’avoue être profondément surpris par le niveau des échanges , il me semblait qu’Agoravox pouvait se permettre un niveau d’exigence plus élevé .Je ne soutiens pas Emile Mourey dont je ne partage pas l’analyse sur l’interprétation à donner aux fonctions du futur muséoparc d’Alise-Ste-Reine , mais chacun doit pouvoir se permettre de donner un avis suivant ses convictions .Il me semble que considérer la défaite d’Alésia comme une défaite nationale alors même que cette notion n’existait pas à cette époque , est caricatural .Cela étant dit , la proposition de débat était intéressante et il serait dommage que des échanges de noms d’oiseaux viennent mettre un terme à un futur dialogue qui s’annonçait intéressant .La localisation d’Alésia qui n’est pas un jeu , mérite mieux que le dédain de l’archéologie officielle ou que les considérations politiques ou nationalistes de l’un ou de l’autre !-

Je pense que Madame Porte va se manifester dès qu’elle en aura le temps.

-

Les portes du comique sont enfoncées, voilà qu’on nous annonce un débat Mourey-Porte ! Mourey l’homme qui ment sans arrêt dans ses articles soi-disant historique, qui cache qu’il ment sur la traduction latine de coagmento - on lui a démontré ici même qu’il avait inventé un sens délirant -, qui ment sur l’architecture de l’église du crest qui ne serait, pour lui, rien moins que le centre de l’Atlantide, de Gergovie et du domaine de Sidoine Apollinaire tout cela à la fois, mais oui... Que le lecteur curieux aille voir mes commentaires antérieurs à partir de mon profil pour retrouver les démonstrations évidentes du délire, des mensonges de Mourey, de son absence non seulement de rigueur et de connaissance, on pourrait lui pardonner, mais tout simplement d’honnêteté intellectuelle, de scrupule, d’écoute. C’est un naufrage intellectuel pathétique, en direct sur le web. Et voilà qu’il se pique de défendre le site d’Alise, et bien c’est l’horloge arrêtée qui indique une fois par jour la bonne heure.

Sauf qu’évidemment Mourey ne défend Alise que pour de mauvaises raisons et ne saurait en aucun cas réellement défendre le site, il est incapable du b-a - ba de la méthodologie historique et est incapable de traduire du latin honnêtement, c’est-à-dire sans chercher à tordre le latin - jusqu’à inventer des sens nouveaux aux mots - pour le faire coller à son délire qui est, rappelons-le, que les églises romanes et pré-gothiques sont en fait des temples gaulois, gaulois qui étaient en fait des phéniciens... (et encore je vous passe la naissance du christiannisme en bourgogne et en Auvergne).

Mourey donc, on ne le présente plus... Passons un peu au reste.

Voilà que surgit à nouveau sur le net le débat sur Alise... AAaahh Alésia, combien de sites proposés sur internet, combien de ces débats en trompe l’oeil quand la communauté scientifique entière ne connaît plus aucun débat pour la simple et bonne raison que le site est connu, identifié au delà de tout doute raisonnable.

Mais Madame Porte alors vous me direz ?

Eh bien Madame Porte n’est ni archéologue ni historienne et se pencher sur ses ouvrages consacrés à Alésia permet de voir que ses compétences en latin ne peuvent suffire à compenser un manque complet de méthode, de connaissance scientifique dans les domaines historiques et archéologiques.

Madame Porte elle même n’est pas l’inventrice du site qu’elle défend, Chaux. Il faut donc un peu faire l’histoire de ce site.

Ce site a été promu par un archiviste paléographe qui s’était reconverti, sur le tas, en Algérie en archéologue, André Berthier, professeur charismatique mais historien sans méthode, sans recul épistémologique. S’étant vu confié des fouilles en Algérie française, Berthier se mis en tête de vouloir retrouver les campagnes militaires romaines en Numidie à partir d’une lecture sans recul critique - c’est-à-dire sans le travail nécessaire à tout historien - des textes.

Monsieur Berthier a donc alors délocalisé toute la Numidie et sa capitale, Cirta qui était identifiée sans doute possible, réduisant le puissant royaume de Numidie antique à un croupion situé en Tunisie, rendant incompréhensible toute l’histoire romaine du maghreb. Evidemment il n’a convaincu personne à part quelques élèves et quelques personnes qui se trouvaient flattée par sa relocalisation. Le comique c’est quand même qu’en fouillant Tiddis (enfin en dégageant les ruines à la pioche) ville de la confédération cirtéenne, Berthier travaillait au coeur même du royaume numide dont il déniait la grandeur, à quelques kilomètres seulement des grands témoins architecturaux de cette puissance qu’il biffait d’un trait de plume, des monuments comme le Medracen.

La plaisanterie a duré quelques articles, quelques livres, elle est aujourd’hui bien oublié à part de gens qui n’ont rien à voir réellement avec l’histoire. le fin mot de l’histoire avait été dit par gabriel camps : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1982_num_33_1_1945

Avec toute la diplomatie du genre, une de ses notices nécrologiques se concluait un peu ainsi « il n’avait jamais renoncé à ses deux cirta », bref perseverare diabolicum.

La même notice ne mentionnait pas bien sûr ses « travaux » sur alésia, au moment de sa mort on préféra mettre l’accent sur la publication assez récente de ses fouilles passées sur Tiddis, un demi siècle pour publier... Ses thuriféraires disent que fuyant les honneurs Berthier ne se souciait pas d’une gloire obtenue en publiant. Plus crument on pourrait dire autres choses...

Passons.

Dans le désoeuvrement sans doute consécutifs à l’arrêt des fouilles dues à la guerre d’Algérie, Berthier se consacra à la localisation d’Alésia qui pensait-il faisait problème.

Las Berthier se penchait sur un débat qui était tranché au moment même où il se mettait à réfléchir dessus. La fin des années 1950 et le début des années 1960 virent en effet la reprise des fouilles à Alise avec plus de méthode et de sérieux que jamais jusqu’alors par Joël Le Gall - entre autres. Mais surtout ce savant pratiqua la recherche en archive, retrouvant les archives des fouilles de Napoléon III si décrié alors.

Or ce que Le Gall découvrit c’est que ces fouilles, malgré les limites scientifiques dues à l’époque, avaient été honnête et scrupuleuses, d’une probité qui apparaissait sans contestation possible : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1960_num_104_1_11144 et http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1961_num_105_1_11269

Il y avait plus encore. Un authentique amateur venu totalement du dehors de l’université et du sérail avait, quelques années auparavant, entraînait une révolution scientifique en obligeant à reconsidérer toute la numismatique celtique, il s’agit du docteur Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, exemple qui montre que contrairement aux ragots des ennemis d’alise les universitaires savent dire quand ils ont tort lorsqu’un non universitaire le montre. Or les travaux de Colbert de Beaulieu démontrèrent sans aucune réfutation possible que les trouvailles monétaires d’Alésia était authentiques et correspondaient donc bien à ce que l’on pouvait attendre de monnaies perdues par l’armée romaine de césar et par l’armée gauloise de vercingétorix. Dans son ouvrage coécrit avec Wartelle Berthier qui cite Colbert de Beaulieu se garde bien de le dire, de le signaler, ni même de chercher à le réfuter dans des passages d’une mauvaise foi scientifique absolument scandaleuse.

Mais continuons... Colbert de Beaulieu montra que si les fouilles d’Alise avaient été scrupuleuse leur publication avait été biaisé. les fouilleurs avaient trouvé des monnaies de vercingétorix en métal vil, chose unique. pour plaire à l’empereur sans doute on joua la confusion avec des monnaies en or venu d’auvergne, pensant sans doute qu’il était plus digne pour un empereur qu’on présente des monnaies en or. Mais précisément une monnaie en or banale ne prouverait rien, des monnaies en métal vi, frappées avec le même coin monétaire, montraient bien que l’on était dans une situation de siège, d’urgence et de manque de matière première noble : vercingétorix acculé usait de tous les expédients et fut obligé de frapper des monnaies de mauvais métal avec les outils destinés à une frappe en or. Or on ne pouvait comprendre cela avant les travaux de Colbert de Beaulieu, et la volonté même des fouilleurs de Napo III de masquer leur trouvaille - présentant une monnaie en or - montre qu’ils n’avaient pas compris l’importance de leur trouvaille. Ces monnaies dites obsidionales - de siège - sont absolument uniques et pour cause à quel autre endroit que dans son dernier siège désespéré Vercingétorix aurait-il pu faire frapper de tels monstres numismatiques. (Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, « La Localisation d’Alésia et la numismatique gauloise », dans Ogam, 1956, 2, pp. 111-136 avec planche 4-7 et encore « Les Monnaies de bronze de Vercingétorix : faits et critique », Cahiers numismatiques, 1967, 13-déc., pp. 356-372 ainsi que « Epilogue numismatique de la question d’Alésia », dans Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à André Piganiol, Paris, 1966, pp. 321-342 et encore http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_0016-4119_1970_num_28_1_2542

Voilà ce qui était révélé au moment ou Berthier ignorant l’état réel du champ scientifique se met en quête d’une alésia que tout le monde désormais va savoir à alise.

Et le savoir d’autant plus précisément que R. Goguey commence à pratiquer la photographie aérienne dans la région et mettre en évidence les travaux du siège :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1991_num_135_1_14937

Enfin une reprise des fouilles fit justice de l’histoire abracadabrantesque des nombreux sièges que la ville aurait connu (histoire que nous reserve pourtant en permanence les gens de Chaux).

Dès 1969 la question était donc tranchée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1969_num_24_2_422069_t1_0441_0000_1

Mais Berthier s’escrimait alors depuis des années sur un portrait-robot orienté, biaisé et non nécessaire.

et comme pour la Numidie il s’entête ensuite sa vie durant dans une hypothèse vide, non nécessaire, totalement dépassée qui ne fonctionne qu’auprès de gens peu au fait de la méthode historique.

Son hypothèse est finalement présentée officiellement dans un colloque à Dijon au début des années 1980 où elle se fait atomiser, Gilbert-Charles Picard lui répondant par un article « Alésia ou comment résoudre un problème qui n’existe pas ». les retombées se trouvent dans divers articles dont l’un paru dans la Revue Archéologique de l’Est en 1984.

Bénéficiant d’appuis, comme Malraux, Berthier avait pourtant pu « fouiller » sur son site, Chaux. Rien n’a jamais été publié selon des procédures scientifiques et les gens sérieux qui l’accompagnaient quittèrent le navire en se rendant compte de ses erreurs. Des tas d’épierrements furent pris pour des monuments, une grange du XIXe pour un batiment antique, le médiéval confondu avec le romain, la fin de l’antiquité avec la république. l’avis des archéologues compétent est sans appel on peut le lire dans la carte archéologique de la Gaule consacré au Jura.

Berthier et ses fidèles s’enfoncèrent alors dans le délire : les murs de pierres séparant les parcelles retenant les terrains deviennent des murs cyclopéens, des murs mycéniens, et quand ils trouvent ce qu’ils croient être du gaulois au dessus d’un niveau médiéval, plutôt que de se dire que la stratigraphie est sans appel, ils invoquent des résurgences culturelles amenées par la peste ... Tout cela est malheureusement authentique.

Ce triste naufrage intellectuel - Berthier avait incontestablement des qualités de prof voir de savant - n’est plus soutenu que par des gens extérieurs - cinéaste, géométres, locaux en quête de gloire, de rêve ou de mane touristique - par un journaliste incapable de se rendre compte que les sites historiques ne sont pas là pour conforter les fantasmes et par Madame Porte qui témoigne de constance dans son soutien à Berthier mais aussi dans son ignorance de la méthode archéologique et historique.

Face à cela à Alise les fouilles faites dans les années 1990 ont confirmé ce que tout le monde savait déjà, on été publiées rapidement, reconnues comme exemplaires par les savants du monde entier et voient leur résultats confortés par toute nouvelle progression dans la connaissance de la fin de la Gaule indépendante.

ici un article scientifique sur le début de ces campagnes de fouilles : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1993_num_137_2_15213

Alise est une aventure intellectuelle et scientifique qui s’étale sur plusieurs siècle et dont le grand public est tenu éloigné à cause de ces stupides pseudo-débat, autant continuer à débattre sur l’héliocentrisme.... Michel Reddé un des principaux fouilleurs d’alise dans les années 1990 et grand connaisseur de l’armée romaine a tenté de faire passer l’état réel des connaissances scientifiques dans un ouvrage intitulé alésia ou l’archéologie face à l’imaginaire, hélas, l’imaginaire, monsieur Mourey et Madame Porte le montrent est un monstre sans raison qui produit les pires entêtement.

Mais alors me direz-vous : le texte de césar est-ce qu’il colle au site d’Alise...

Oui dans ses grands traits, pas toujours dans les détails, pas du tout sur certaines questions.

Donc vous voyez bien qu’Alise ne peut pas être alésia et c’est repartie pour un tour ?

Non car César n’est pas un topographe, par un géomètre, par un reporter, c’est un homme politique à la veille d’une guerre civile, autant demander si l’Irak de Colin Powell correspondait au pays que les américains ont envahi.

Mais plus encore : César est un auteur, un écrivain qui doit se plier aux lois du genre historiques, aux codes attendus par ses lecteurs, autant de choses très fortes dans l’antiquité : alors son récit colle parfois plus au « lieu commun » du récit de siège qu’à la réalité du terrain, mais c’était la règle : les historiens de l’antiquité ne sont pas des collègues de ceux du XXIe siècle ni même du XXe, cela Momigliano et d’autres l’ont montré, chercher Alésia avec uniquement le texte latin de césar c’est courir après un trompe l’oeil.

Aller... d’autres liens pour ceux qui n’ont plus envie de perdre leur temps avec les Mensonges de Mourey et les fantasmes de Porte :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1961_num_105_1_11269

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/numi_0484-8942_2004_num_6_160_2550-

Comme il doit etre confortable de hurler avec les loups.

Samosatensis, désolé mais votre commentaire n’est pas constructif.

En fait si : c’est un bon résumé de la position officielle. Au moins maintenant le lecteur d’Agoravox non averti du problème Alesia en connaîtra grâce à vous toute la mauvaise fois et la trivialité.Merci pour lui.

-

@ Samosatensis

Tout ce que vous savez faire est de proférer des insultes. Parce que vous êtes incapables de raisonner correctement, vous avez toujours refusé le débat avec Mme Danielle Porte à laquelle je reconnais au moins le mérite d’avoir soulevé de légitimes questions sur les points litigieux de vos publications... l’emplacement de la grande bataille de cavalerie qui a précédé le siège d’Alésia et que Vercingétorix perdit... le dispositif des retranchements et des obstacles romains qui, d’après vous, ne correspondraient qu’approximativement au texte césarien... le déroulement de la bataille et l’emplacement des vestiges... les témoignages d’autres auteurs qui pourraient faire penser que la bataille se déroula en Séquanie... etc.

En fait, vous ne faites, dans votre commentaire, que reproduire des archives tout en répétant cette absurdité que, je vous cite, César est un auteur, un écrivain qui doit se plier aux lois du genre historiques, aux codes attendus par ses lecteurs, autant de choses très fortes dans l’antiquité : alors son récit colle parfois plus au "lieu commun" du récit de siège qu’à la réalité du terrain...

Soyez modeste, M. le professeur ! Avec vos insuffisances manifestes dans la connaissance de la langue latine, votre totale nullité en stratégie et en tactique, votre jugement prétentieux sur César est scandaleux. Il prouve, une fois de plus, que vous n’avez rien compris et que vous ne comprendrez jamais rien à l’histoire antique et à l’esprit de ceux qui en étaient les acteurs.

Vous vous affublez de méthode, de rigueur, d’esprit soi disant scientifique. Tout cela ne sont que des mots avec lesquels vous cherchez à faire illusion auprès des lecteurs naïfs. Vous êtes dans la bien pensance et faites chorus avec elle. Vous vous referez aujourd’hui au professeur Le Gall, mais où étiez-vous en 1981 lorsque le site d’Alise était violemment contesté par la bien pensance dont vous êtes un triste représentant ? Et bien moi, j’étais à Alise-Sainte-Reine, et bien seul. J’avais alors pris publiquement position en faveur du site. Le journal Le Monde l’avait mentionné dans son édition du 11.11.1981 en citant mon nom et mon grade de lieutenant-colonel.

Vous n’allez tout de même pas prétendre que le Monde a menti. En fait de menteur, c’est vous qui persistez dans le mensonge en continuant à prétendre que Bibracte se trouvait au mont Beuvray et en esquivant de répondre franchement et clairement à mes arguments http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/arioviste-etait-il-un-germain-ou-71208.

-

@ Samosatensis

« Non car César n’est pas un topographe, par un géomètre, par un reporter, c’est un homme politique à la veille d’une guerre civile, autant demander si l’Irak de Colin Powell correspondait au pays que les américains ont envahi.

César est un auteur, un écrivain qui doit se plier aux lois du genre historiques, aux codes attendus par ses lecteurs, autant de choses très fortes dans l’antiquité : alors son récit colle parfois plus au »lieu commun« du récit de siège qu’à la réalité du terrain... »

Ce qui est surtout surprenant dans cette argumentation , c’est son côté suranné .Reprendre la vieille rhétorique qui assimile l’œuvre de César à de la pure propagande , est typique des années antérieures aux dernières fouilles , aux heures glorieuses où tous les moyens étaient bons pour valider alise-Ste-Reine , y compris le dénigrement du texte .Même Reddé dans son ouvrage « Alésia , l’archéologie face à l’imaginaire » , pose comme principe la crédibilité de l’œuvre , il se contente alors de relever les incohérences entre le texte et le terrain en les minimisant .Je conseille à Samosatentis de se mettre à jour en consultant deux ouvrages essentiels , l’un établit ( ou rétablit ) la crédibilité des auteurs antiques , en confrontant les textes à l’archéologie , l’autre utilise abondamment l’intégralité de la guerre des Gaules , en confrontant chaque passage aux artefacts ou aux techniques de guerre utilisés par les Gaulois .Dans les deux cas , la crédibilité du texte de César en sort renforcée !Les Celtes , histoire et dictionnaire , Wenceslas Kruta , 2000 .Les Gaulois en guerre , stratégies , tactiques et techniques , Alain Deyber , Décembre 2009 .-

@Bellovese,

à quel moment avez-vous vu que je ne posai pas comme principe « la crédibilité de l’oeuvre » ?C’est précisément parce qu’il est crédible que le texte de césar peut-être orienté politiquement, d’où ma comparaison avec Colin Powell : il était crédible, totalement crédible, cela ne l’empêchait pas de mentir parfois ou de cacher la vérité. Affirmer la crédibilité de césar ce n’est pas en faire un article de foi intouchable, au contraire. Vous êtes un peu naïf de supposer que je ne connais pas les deux ouvrages que vous mentionnez - qui au demeurant soutiennent tout deux clairement et logiquement Alise (voir ainsi Kruta p. 400 qui parle de controverses définitivement résolues) et ne disent pas le contraire de ce que je disais, le disant juste de manière plus académique - mais j’essaie précisément de faire passer le message en appuyant un peu sur ce que la plupart des gens ignorent.Je cite Kruta lorsqu’il parle de l’ensemble de la production historiographique romaine « la perspective dans laquelle furent rédigés ces textes consacrés aux relations entre Rome et les Gaulois, le plus souvent à partir d’information de seconde main, leur imprima évidemment une orientation philoromaine qui a fréquemment pour conséquence des déformations et des omissions, ainsi que l’introduction de lieux communs et de notices de caractères anecdotique ou légendaire » (p. 63, c’est moi qui souligne). Vous notez que Kruta utilise la même expression que moi « lieux communs », c’est à dire les topoï de la formation rhétorique.Vous citez Reddé dans son « Alésia, l’archéologie face à l’imaginaire », je ne saurai trop vous conseiller d’aller lire ce qu’il a écrit dans la publication des fouilles d’Alésia en deux volumes. Je vous cite « pose comme principe la crédibilité de l’œuvre , il se contente alors de relever les incohérences entre le texte et le terrain en les minimisant », tout le monde pose comme principe la crédibilité de l’oeuvre, sinon personne n’utiliserait césar, quand vous dite qu’il se contente alors de relever les incohérence en les minimisant, ce n’est absolument pas vrai. D’une part il ne les minimise pas, M. Reddé n’a jamais masqué les écarts textes-terrain mais il les replace à leur juste importance en les expliquant, et les expliquer ce n’est pas se contenter de les relever, pour avoir accés au détail de ces explications il faut aller lire la publication des fouilles en deux volumes en particulier le chapitre fondamental « le siège d’alésia : récit littéraire et réalité du terrain » à partir de la page 489 notez par exemple page 502 à propos des écarts terrains/textes à Numance : « on voit combien, en dehors même de la »querelle alésienne« , il convient d’être prudent dans l’usage des textes antiques et combien la description littéraire peut différer de la réalité archéologique malgré le sérieux et la célébrité de son auteur » (il parle ici de Polybe transmis par Appien mais cela s’applique aussi évidemment à César). Dès lors l’écart texte-terrain s’explique par l’utilisation de lieu-commun, par les régles du genre historique, ainsi vous avez l’explication des trois séries de pièges page 505 par comparaison avec un texte de Philon de Byzance « Il n’est donc pas question de nier l’écart entre les données de terrain et la description césarienne, qui témoigne sans doute autant de la culture littéraire que de la science militaire du proconsul, mais il serait tout aussi excessif de s’y attarder plus longuement ». on peut aussi renvoyer aux conclusion des pages 561 et 562.Si vous trouvez suranné les règles de base de la méthode historique peut-être faudrait-il songer aussi à vous plaindre des physiciens qui utilisent des principes mathématiques qui eux non plus ne bougent pas, c’est très suranné tout cela .Je vais pour finir donner un exemple simple de comment César peut être à la fois crédible et orienté. En I, 45 il décrit la conquête de la Transalpine et dit « les Arvernes et les Rutènes avaient été vaincus par Q. Fabius Maximus ». Là il est exact et factuel, sa précision sur les Rutènes par exemple ne figure pas dans bien d’autres sources. Mais en même temps il est totalement partial parce que la victoire sur les Arvernes devaient aussi beaucoup à Domitius Ahenobarbus (vous connaissez sans doute la voie domitienne et vous remarquerez que l’on ne parle pas de voie fabienne

.Je vais pour finir donner un exemple simple de comment César peut être à la fois crédible et orienté. En I, 45 il décrit la conquête de la Transalpine et dit « les Arvernes et les Rutènes avaient été vaincus par Q. Fabius Maximus ». Là il est exact et factuel, sa précision sur les Rutènes par exemple ne figure pas dans bien d’autres sources. Mais en même temps il est totalement partial parce que la victoire sur les Arvernes devaient aussi beaucoup à Domitius Ahenobarbus (vous connaissez sans doute la voie domitienne et vous remarquerez que l’on ne parle pas de voie fabienne ). Bref Fabius et Domitius étaient politiquement opposés, chacun revendiqua la victoire et tout deux y avaient contribué, César effectue un choix très clair en choisissant de faire comme si Domitius n’avait jamais existé précisément sans doute parce qu’un des héritiers de Domitius était un de ses adversaires politiques et que les Domitii revendiquaient vraisemblablement pour eux seuls la gloire de la victoire sur les arvernes (voir le début de la vie de néron par suétone). Bref un récit crédible, une source sur laquelle on peut s’appuyer mais jamais sans oublier son côté partial et littéraire, jamais sans cesser d’appliquer la méthode historique (critique interne, critique externe, recoupement des informations etc). Il serait temps Bellovese de sortir des simplismes et de vous pencher d’un peu plus prêt sur cette méthodologie.@Blurpymauvaise foi ? non constructif ? ha ha ha. Que les opposants à Alise commence par réfuter Colbert de Beaulieu - c’est à dire quelque chose qui a désormais 50 ans - et produisent un travail archéologique ayant une qualité minimale si on veut les entendre, la dénégation que vous pratiquez ne mène nulle part et ne vous fera certainement pas prendre au sérieux.@ Mourey.Vous le savez je ne débat pas, je ne discute pas avec vous. Vous savez aussi pertinement que j’ai prouvé que vous ne savez pas traduire le latin car vous inventez des sens nouveaux aux mots selon votre caprice (le désormais fameux coagmento), car vous êtes incapable de différencier un sens littéral d’un sens figuré, car vous avez montré que vous ne savez même pas vous servir du gaffiot, car vous vous revendiquez du mot à mot, car vous n’êtes pas choqué de donner un sens différent au même mot à quelques lignes d’écart. Vous savez aussi que j’ai montré que vous ne connaissiez même pas l’église du crest sur laquelle vous fondez vos délires (5 fenêtres et non 3 dans l’abside).Vous mentez encore à propos de l’époque où le site d’alise aurait été violemment contesté, comme le prouve explicitement l’article de chastagnol de 1969 - et de nombreux autres - le site d’alésia n’a plus été violemment contesté depuis les années 1960 : il faudrait différencier les fantasmes des journalistes et l’état réel du champ scientifique, il y a quelques mois un journaliste a à nouveau publié un livre où il présentait la thèse de chaux comme une révélation et canal plus a diffusé une émission favorable à cette thèse, faut-il dire que le site d’alise a été violemment contesté ? Personne, personne dans la communauté des historiens ni des archéologues n’appuie un autre site, et c’était quasiment la même chose en 1981, Berthier étant un épiphénomène qui a été vite ramené à sa juste importance.Bref parce que le professeur Le Gall s’est sans doute montré courtois et charitable envers vous et parce qu’un journaliste, une fois, vous a cité, vous vous êtes fantasmé en sauveur d’alise et en grand manitou de l’histoire antique nationale, mais c’est seulement votre imagination : vous n’avez rien publié dans aucune revue scientifique, aucun colloque, vous n’avez aucune méthode, et vous revendiquez même cette absence de méthode, vous n’avez aucune référence bibliographique vous contentant de piocher dans internet et dans des ouvrages du XIXème dépassé, vous n’avez aucune formation historique ou philologique. Même tactiquement et stratégiquement vous êtes nul : avez-vous publié dans ces domaines ? Cessez de vous faire passer pour le Jomini, le Clausewitz ou le Castex de la guerre des Gaules, qui vous a écouté, qui vous a repris,qui vous a cité en dehors de cet unique article de journal, est-ce que 6 ans plus tard on vous a appelé pour le numéro spécial de la Revue Historique des Armées ?Enfin vous savez que j’ai répondu clairement à tous vos pseudo arguments et que c’est vous qui n’avez jamais répondu chaque fois que j’ai pointé l’un de vos gros mensonges :- coagmento n’a jamais voulu dire cimenté en latin, on attend encore votre réponse- il y a 5 et non 3 fenêtre dans l’abside de l’église du crest ce qui rend ridicule votre assimilation déjà impossible de cette abside aux thermes de sidoine- sur les amphores du beuvray vous n’avez même pas été capable de saisir la base de ce dont il est question- sur les études stylistique du vase de vix que vous attribuez aux arvernes- sur les monnaies à bibracte où le seul exemple que vous avez pris est hors sujet (kaletedu) et où vous n’expliquez pas que dans ce qui est selon vous une garnison arverne <sic !> on n’ai retrouvé en tout et pour tout que 4 monnaies arvernes sur plusieurs milliers - les principales trouvailles étant bien sûr des monnaies éduennes.et je pourrai continuer très longuement…Mourey vous savez que vous mentez, vous savez que vous délirez, qu’aucun de vos articles ne tient face aux faits et face à aucune discipline scientifique, vos conversation avec Bad Guru - dont je salue ici les qualités - l’ont bien montré dans d’autres domaines que l’archéologie et l’histoire gallo-romaine.Vous savez aussi que plus personne ne vous prend au sérieux, sinon vous ne seriez pas sans arrêt à espérer un débat, c’est pathétique. Pathétique pour vous et pour ce site désormais discrédité un peu plus à chaque fois que vous y présenté un article

). Bref Fabius et Domitius étaient politiquement opposés, chacun revendiqua la victoire et tout deux y avaient contribué, César effectue un choix très clair en choisissant de faire comme si Domitius n’avait jamais existé précisément sans doute parce qu’un des héritiers de Domitius était un de ses adversaires politiques et que les Domitii revendiquaient vraisemblablement pour eux seuls la gloire de la victoire sur les arvernes (voir le début de la vie de néron par suétone). Bref un récit crédible, une source sur laquelle on peut s’appuyer mais jamais sans oublier son côté partial et littéraire, jamais sans cesser d’appliquer la méthode historique (critique interne, critique externe, recoupement des informations etc). Il serait temps Bellovese de sortir des simplismes et de vous pencher d’un peu plus prêt sur cette méthodologie.@Blurpymauvaise foi ? non constructif ? ha ha ha. Que les opposants à Alise commence par réfuter Colbert de Beaulieu - c’est à dire quelque chose qui a désormais 50 ans - et produisent un travail archéologique ayant une qualité minimale si on veut les entendre, la dénégation que vous pratiquez ne mène nulle part et ne vous fera certainement pas prendre au sérieux.@ Mourey.Vous le savez je ne débat pas, je ne discute pas avec vous. Vous savez aussi pertinement que j’ai prouvé que vous ne savez pas traduire le latin car vous inventez des sens nouveaux aux mots selon votre caprice (le désormais fameux coagmento), car vous êtes incapable de différencier un sens littéral d’un sens figuré, car vous avez montré que vous ne savez même pas vous servir du gaffiot, car vous vous revendiquez du mot à mot, car vous n’êtes pas choqué de donner un sens différent au même mot à quelques lignes d’écart. Vous savez aussi que j’ai montré que vous ne connaissiez même pas l’église du crest sur laquelle vous fondez vos délires (5 fenêtres et non 3 dans l’abside).Vous mentez encore à propos de l’époque où le site d’alise aurait été violemment contesté, comme le prouve explicitement l’article de chastagnol de 1969 - et de nombreux autres - le site d’alésia n’a plus été violemment contesté depuis les années 1960 : il faudrait différencier les fantasmes des journalistes et l’état réel du champ scientifique, il y a quelques mois un journaliste a à nouveau publié un livre où il présentait la thèse de chaux comme une révélation et canal plus a diffusé une émission favorable à cette thèse, faut-il dire que le site d’alise a été violemment contesté ? Personne, personne dans la communauté des historiens ni des archéologues n’appuie un autre site, et c’était quasiment la même chose en 1981, Berthier étant un épiphénomène qui a été vite ramené à sa juste importance.Bref parce que le professeur Le Gall s’est sans doute montré courtois et charitable envers vous et parce qu’un journaliste, une fois, vous a cité, vous vous êtes fantasmé en sauveur d’alise et en grand manitou de l’histoire antique nationale, mais c’est seulement votre imagination : vous n’avez rien publié dans aucune revue scientifique, aucun colloque, vous n’avez aucune méthode, et vous revendiquez même cette absence de méthode, vous n’avez aucune référence bibliographique vous contentant de piocher dans internet et dans des ouvrages du XIXème dépassé, vous n’avez aucune formation historique ou philologique. Même tactiquement et stratégiquement vous êtes nul : avez-vous publié dans ces domaines ? Cessez de vous faire passer pour le Jomini, le Clausewitz ou le Castex de la guerre des Gaules, qui vous a écouté, qui vous a repris,qui vous a cité en dehors de cet unique article de journal, est-ce que 6 ans plus tard on vous a appelé pour le numéro spécial de la Revue Historique des Armées ?Enfin vous savez que j’ai répondu clairement à tous vos pseudo arguments et que c’est vous qui n’avez jamais répondu chaque fois que j’ai pointé l’un de vos gros mensonges :- coagmento n’a jamais voulu dire cimenté en latin, on attend encore votre réponse- il y a 5 et non 3 fenêtre dans l’abside de l’église du crest ce qui rend ridicule votre assimilation déjà impossible de cette abside aux thermes de sidoine- sur les amphores du beuvray vous n’avez même pas été capable de saisir la base de ce dont il est question- sur les études stylistique du vase de vix que vous attribuez aux arvernes- sur les monnaies à bibracte où le seul exemple que vous avez pris est hors sujet (kaletedu) et où vous n’expliquez pas que dans ce qui est selon vous une garnison arverne <sic !> on n’ai retrouvé en tout et pour tout que 4 monnaies arvernes sur plusieurs milliers - les principales trouvailles étant bien sûr des monnaies éduennes.et je pourrai continuer très longuement…Mourey vous savez que vous mentez, vous savez que vous délirez, qu’aucun de vos articles ne tient face aux faits et face à aucune discipline scientifique, vos conversation avec Bad Guru - dont je salue ici les qualités - l’ont bien montré dans d’autres domaines que l’archéologie et l’histoire gallo-romaine.Vous savez aussi que plus personne ne vous prend au sérieux, sinon vous ne seriez pas sans arrêt à espérer un débat, c’est pathétique. Pathétique pour vous et pour ce site désormais discrédité un peu plus à chaque fois que vous y présenté un article-

@ Samosatensis

copie @ AntenorPrimo. Au sujet du mot « coagmento », c’est le serpent qui se mord la queue. Parce que les archéologues prétendaient et prétendent toujours que les Gaulois ne connaissaient pas l’usage de la chaux, ils ne voyaient de gaulois que des murs aux pierres encastrées et de romain, des murs maçonnés. Et parce que les archéologues disaient cela, les traducteurs du texte latin, tels que le professeur Constans, n’ont pas osé traduire le mot « coagmento » autrement que par « encastrées », en 1926. Et c’est ainsi que Gaffiot a suivi dans son dictionnaire de 1934. Et parce que le Gaffiot donne cette traduction, les bons petits soldats, comme Samosatensis, continuent à répandre cette monumentale connerie, alors que n’importe quel étymologiste sait que le suffixe latin« co » évoque quelque chose de solidement aggloméré. La conséquence est cette autre connerie qui fait que les archéologues se refusent à voir les remparts cimentés de la ville gauloise de Bourges dans les vestiges encore existants.

Secundo. Concernant l’église du Crest, Samosatensis fonde son commentaire sur le fait qu’elle aurait cing fenêtres dans l’abside alors que j’ai écrit qu’elle avait trois ouvertures. Samosatensis a tort. Il n’existe que trois ouvertures ; les deux fenêtres latérales sont des fausses fenêtres qui n’ont jamais été ouvertes sur l’extérieur. Mais ce n’est qu’un détail qui ne change rien au fait que Samosatensis est incapable de fournir un texte qui donne une date de fondation à ce monument.

Tertio. Concernant la polémique d’Alésia, Samosatensis dit que le site d’Alise n’était plus contesté en 1981, et cela depuis 1960. C’est faux ! C’est justement l’époque où la querelle avait repris de l’ampleur dans les médias, notamment avec les publications des frères Wartelle. La Revue Historique des Armées leur ouvraient encore ses colonnes en 1975, 1979 et 1983 et ma revue Casoar avait pris parti pour l’Alésia franc-comtoise.

Quarto. Concernant les monnaies du mont Beuvray, Samosatensis est en pleine confusion. Si les monnaies éduennes s’y trouvent en grand nombre, c’est, comme je le lui ai dit, parce que les Eduens y brûlaient leurs morts en jetant quelques pièces de monnaies dans le bûcher. S’il ne s’y trouve que peu de monnaies arvernes, c’est parce que les Arvernes brûlaient leurs morts à Corent, en Auvergne. Que si la monnaie Kaletedu s’y trouve, c’est parce que cette monnaie était éduenne et non séquane comme l’a proposé M. Colbert de Beaulieu. Et parce que cette monnaie était éduenne, cela signifie que les monnaies Kaletedu retrouvées dans les fouilles d’Alise prouvent un engagement militaire éduen dominant dans la bataille d’Alésia et une absence de troupes séquanes, ce qui est dans la pure logique politique et militaire de l’époque. Inutile de faire appel à Clausewitz. C’est une simple question de bon sens.

Quant au reste du commentaire de cet intervenant, rien de nouveau. Samosatensis est un bon petit soldat de M. Christian Goudineau et de la bien-pensance actuelle.

-

Personnellement , je n’ai jamais cru Colin Powell , les ficelles étaient trop grosses ...Par contre , l’utilisation de lieux communs concernant la topographie que donne César reste à démontrer , si il est facile de comprendre pourquoi César aurait pu mentir sur ses motivations et ses méthodes , on comprend mal pourquoi il nous aurait laissé une topographie erronée quand il est si simple de décrire ce qu’on a sous les yeux , nul besoin d’être géomètre pour cela .Et de ce cote là , à Alise comme à Gergovie d’ailleurs , on ne peut pas dire que la description de César soit en accord avec le terrain qu’on nous présente , mais nous sommes là sur un débat sans fin .« D’une part il ne les minimise pas, M. Reddé n’a jamais masqué les écarts textes-terrain mais il les replace à leur juste importance en les expliquant »Mouais ... Question d’interprétation , moi je lis ceci p 202 :« Entre la description de César et la réalité des fouilles , subsistent certains écarts inévitables , que j’ai moi-même soulignés depuis longtemps , mais qui sont minimes et parfaitement explicables »...Moi je ne les explique pas , mais bon , tout est question d’appréciation semble-t-il ! -

Rectificatif

En effet, je viens de consulter mon Histoire de Gergovie publié en 1993, j’ai bien écrit que l’abside de l’église du Crest avait cinq ouvertures.

-

MENSONGES :

Mourey dit »Samosatensis a tort. Il n’existe que trois ouvertures ; les deux fenêtres latérales sont des fausses fenêtres qui n’ont jamais été ouvertes sur l’extérieur"

que tout le monde aille vérifier ici l’analyse architecturale exhaustive de cette église, les plans et les photos qu’a fait Anne Courtillé dans son ouvrage de référence sur les église en Auvergne et Bourbonnais et lire page 437 "les cinq pans à l’intérieur de l’abside qui ont entraîné l’ouverture de cinq baies, sont un premier caractère notable"

Monsieur Mourey ne sait pas compter jusqu’à 5, et n’a pas peur de mentir encore et encore car j’ai déjà mis ce lien ainsi que lien vers cette photo

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le-Crest_eglise.JPG

où tout le monde peut voir la forme de l’abside et compter 2 fenêtre sur le côté gauche, une fenêtre au bout et avec deux fenêtre sur le coté droit ça fait 5. On voit bien les vitraux donc tout le monde peut constater que ce sont bien de vraies fenêtres. Qu’est-ce qu’il faut de plus pour Monsieur Mourey qu’on lui paye le ticket de bus pour le crest et qu’on lui apprenne à compter sur ses doigts ?

Honte à vous Mourey, incapable de compter, mais capable de soutenir que 4+1 cela fait 5.

5 FENÊTRES MONSIEUR MOUREY…

et vous le savez très bien, il suffit de lire vos délires :

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-temple-de-gergovie-19503

où vous écrivez au milieu d’une de vos bouillie de délires ineptes « à condition de comprendre que le sculpteur n’a représenté que les trois fenêtres centrales, les deux autres fenêtres latérales étant probablement closes ou non visibles » et un peu plus loin « les trois fenêtres centrales, la quatrième et la cinquième étant probablement closes comme je l’ai dit précédemment ».

Vous savez bien qu’il y a 5 fenêtres mais vous inventez qu’il n’y en aurait que 3 en inventant une fermeture originelle de ces fenêtres qui n’auraient donc été percée que pour ne pas exister, être immédiatement bouchées, donc vous savez bien que ces fenêtres ont été et sont ouvertes sur l’extérieur, et tout le monde à condition d’être sain d’esprit doit reconnaître l’évidence de l’analyse architecturale la plus simple : il y a toujours eu 5 fenêtres percées et ouverte car c’était le projet de l’architecte, architecte du début de la période gothique comme n’importe qui peut le lire chez Madame Courtillé et voir qu’il s’agit d’un point irréfutable. Qui peut encore vous croire ? Et vous comment pouvez vous croire qu’on peut encore vous croire ?

MENSONGE(2)

Sur coagmento : « les archéologues prétendaient et prétendent toujours que les Gaulois ne connaissaient pas l’usage de la chaux, » mais où a-t-il vu cela ? on a traduit césar bien avant de fouiller et Felix Gaffiot avait infiniment plus de rigueur que vous, et plus d’honnêteté.

« alors que n’importe quel étymologiste sait que le suffixe latin« co » évoque quelque chose de solidement aggloméré » N’importe qui sait que vous racontez n’importe quoi, vous me l’avez déjà fait le cout du « co » et je vous ai déjà répondu que le mot agmen voulant dire troupe, troupeau, file, il faut imaginer qu’une légion coagmentée circulait les soldats collés les uns aux autres ? Et trouvez moi donc un étymologiste qui soutiendra que c’est le préfixe qui donne le sens essentiel du mot… Vous délirez complétement pour éluder le fait très simple : AUCUN texte latin n’a jamais donné à coagmento le sens que vous lui donnez qui est arbitraire, qui est un caprice de votre part élaboré à partir d’une formulation française tentant de rendre un sens figuré latin, vous avez tort, je l’ai déjà montré et PERSONNE ne vous a soutenu sur ce point.

Quant à »co" comment cela voudrait-il dire « quelque chose de solidement aggloméré » dans coalo (se nourrir avec), coalumna (camarade d’enfance), coamator (rival en amour), coaevus (contemporain). Vous êtes acculé, vous inventez vos arguments au fur et à mesure en priant pour le monde soit assez bête pour que l’on vous croie ou assez charitable pour que cet argument corresponde magiquement à la réalité, vous êtes un gosse.

BETISE

« C’est justement l’époque où la querelle avait repris de l’ampleur dans les médias, notamment avec les publications des frères Wartelle. La Revue Historique des Armées leur ouvraient encore ses colonnes en 1975, 1979 et 1983 et ma revue Casoar avait pris parti pour l’Alésia franc-comtoise. » Mais tout cela c’est insignifiant, si l’archéologie progressait grâce aux journaux régionaux et aux revues de vétérans, et si c’était dans ces cadres qu’il fallait présenter les découvertes cela se saurait. Depuis quand le Casoar est-il une référence en histoire romaine, quand à la RHA elle s’était effectivement égaré et se racheta après s’en être rendu compte en 1987 en publiant un dossier alise, mais la RHA n’a jamais été une revue de référence pour l’antiquité et n’avait pas de comité éditorial compétent sur la question. Bref encore une fois vous pensez que votre nombril est le centre du monde mais regardez les publications réellement scientifiques : les colloques, les comptes-rendus de lectures, les comptes-rendus de l’académie des inscriptions : il n’y a pas photo. Encore une fois vous voulez parler de ce que vous ignorer en pensant que vous pourrez imposer vos caprices à tous, mais quel âge avez-vous Mourey, 3 ans ?

DÉLIRE COMPLET

« parce que les Eduens y brûlaient leurs morts en jetant quelques pièces de monnaies dans le bûcher. S’il ne s’y trouve que peu de monnaies arvernes, c’est parce que les Arvernes brûlaient leurs morts à Corent, en Auvergne. »

Tiens donc et qu’est-ce qui prouve que les éduens jetaient des pièces sur le bûcher de leur mort ? Et donc les Arvernes en garnison – selon vous – sur le beuvray ne perdaient jamais de pièces de monnaies, n’enterraient aucune thésaurisation, et disposaient de cercueil réfrigéré pour que le cadavre supporte le trajet beuvray-corent avant de se faire incinérer là-bas ?

Du grand délire…

Imbécile de Mourey un bûcher funéraire ça laisse des traces archéologiques nettes on les aurait retrouvé tes délires, menteur absolu tu inventes des contes à dormir debout pour cacher le fait que ces monnaies crient ton imposture parce que bien sûr on ne les retrouvent pas dans des bûcher parce que bien sûr la typologie et la stratigraphie de leur trouvaille montre l’inanité de tous tes délires.

Les monnaies kaletedu ne sont absolument pas éduenne et pour comprendre leur répartition il faut un peu réfléchir à leur rôle, mais si tu avais un gramme de jugement militaire et de logique, de rigueur et d’honnêteté, Mourey tu serais allé te renseigner sur leur vraie signification et sur leur interprétation actuelle.

« ce qui est dans la pure logique politique et militaire de l’époque » quand Mourey dit cela c’est bien évidemment toujours pour soutenir une affirmation illogique et arbitraire.

Cessez aussi de moraliser sur la bien pensance, je ne vous renvoie que des faits, si savoir compter jusqu’à 5 c’est de la bien pensance… vous allez faire beaucoup rire, en fait ce type de remarques montre que vous êtes acculé, vous avez tout faux , vous le savez vous essayez de faire diversion en attaquant sur la morale, sur la politique, ou que sais-je encore, mais ce ne sont que des mots, vous êtes encore une fois le nez dans votre caca : allez vous voir dans la glace et tentez d’être honnête cinq minute, honneur et discipline non ? Mais vous n’avez aucun honneur, aucun courage vous biaisez à chaque erreur qu’on dénonce chez vous, vous mentez effrontément, et vous n’avez aucune discipline, le simple mot de rigueur ou de méthode scientifique vous hérisse.

Vos troupes sont anéanties Mourey et vous êtes un piètre commandant, il faut dire que vous n’opposez pas beaucoup de résistance, toujours les mêmes rengaines… C’est trop facile, au début j’avais un peu de remords à affliger ainsi un vieillard qui devrait témoigner de la dignité, mais je sais désormais que vous n’êtes qu’un pitre…

-

@ Bellovese

« on comprend mal pourquoi il nous aurait laissé une topographie erronée quand il est si simple de décrire ce qu’on a sous les yeux »parce que le premier exercice de rhétorique que l’on apprend c’est la description, l’ecphrasis en grec (nous avons d’excellent manuels de rhétoriques antiques de quintilien jusqu’Aelius Théon ou Ménandre le rhéteur, encore faut-il les connaître et les lire).Bref décrire c’est le b.a.-ba du métier de l’éloquence et donc tout le monde est attendu au tournant sur une description, on apprend à décrire en refaisant les descriptions célèbre comme celle de la peste de Thucydide, mais aussi les descriptions de lieux etc, on peut faire des livres entiers avec des descriptions (galerie de tableaux de philostrate), des conférences où l’on ne fait que décrire la salle où l’on confère (Lucien, La salle). Ne pas faire une description dans les régles c’est se disqualifier, faire une description qui fait écho à une description célèbre antérieur c’est montrer sa culture, flatter celle de son public cultivé et ravaler ceux qui n’ont pas saisi l’allusion à la plèbe, la masse inculte (oi polloi), alors la topographie après cela, les Romains auraient trouvé scandaleux qu’on objecte un détail de topographie pour reprocher à un auteur la reprise d’un exemplum dès lors qu’il n’y avait pas de contresens évident sur le déroulé final de l’action, sur sa signification, une telle objection n’aurait pu être le fait que d’un rustre, d’un rural mal éduqué et borné. Deux mille ans (et plus) nous séparent de cette culture, la comprendre et l’explorer suppose de ne pas en rester aux réflexes de notre culture à nous, cela demande de la méthode et énormément d’érudition : bellovese avez-vous lu quintilien, aelius théon, ménandre le rhéteur, lucien etc ? Ce n’est pas un reproche mais un constat : n’importe qui peut prendre conscience qu’objecter quelque chose à un physicien nucléaire suppose une connaissance en math considérable, mais pour l’histoire on fait comme si on pouvait débarquer sans pratique, sans un travail considérable et donc comme si n’importe qui pouvait après avoir lu deux livres et une traduction de césar en remontrer à des gens qui parfois y ont passé un vie…« Il est si simple » mais ce n’est précisément pas une culture simple, c’est une culture raffinée, où la distinction peut disqualifier (pensez, pour avoir une image au film « ridicule » et à la cour de versailles).Dans son ouvrage Comment on doit écrire l’histoire Lucien critique sévèrement celui qui n’a fait que simplement décrire les faits : il n’aurait jamais du publier un livre ainsi, c’était tout juste des notes valables pour qui devrait écrire.Bref césar, qui rédigeait un traité sur l’analogie en grammaire durant la guerre des gaules, ne pouvait pas passer pour un illiteratus, et la guerre étant gagné personne ne se souciait de la topographie des lieux, n’oubliez pas que le Bellum Gallicum est composé à la veille de la guerre civile - quand la perspective est inéluctable - et publié durant la dictature.Ce n’est pas un débat sans fin. Les sources littéraires, socialement construites et historiquement dépendante d’un contexte spécifique et l’archéologie, parfois difficile à maîtriser, sont des sources hétérogènes, le débat sera sans fin seulement si on veut absolument faire coller l’une à l’autre en voulant oublier que précisément c’est impossible.Dès lors il faut se baser sur un faisceau de faits, et à Alise on a ce faisceau depuis désormais 50 ans de manière éclatante et toute nouvelle investigation n’a fait que le renforcer, le débat est tranché et le jura a suffisamment de sites archéologiques intéressant pour n’avoir pas à se désoler de n’avoir pas alésia.-

@ Samosatensis