Alésia, une bataille titanesque, suite 1

Après l’excellent documentaire sur Alésia diffusé par la Cinq, après la publication de mon article du 12 juin « Alésia, le bafouillage continue », je mesure à quel point il est difficile d’ouvrir le débat sur les nombreuses erreurs et mauvaises interprétations qui ternissent encore l’image de cette étonnante bataille. Et pourtant, n’est-il pas de la plus haute importance que tout soit fait pour que le futur parc archéologique d’Alésia soit, à la fois, une toujours meilleure approche de la vérité historique et un succès touristique ?

Alésia, une défaite ? Et alors. Ce n’est pas l’issue d’un combat qui compte, mais l’Honneur. « Tout est perdu, fors l’honneur », nous rappelle François Ier après le désastre de Pavie. Honneur et Dignité sont les deux grandes valeurs des héros antiques. Dernières paroles de César s’adressant à son fils adoptif « Tu quoque, filius ». Dernières paroles de Vespasien « un empereur doit mourir debout ». Dernières paroles de Vercingétorix empreintes de dignité et de grandeur. Et si Vercingétorix représente en plus l’image idéale du héros romantique, il n’en est que plus beau.

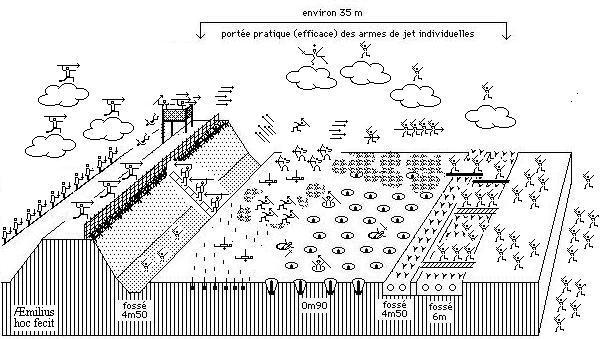

L’image du légionnaire romain à Alésia est pourtant d’une netteté étonnante. Les légionnaires, un mois après l’investissement de la place, travaillaient encore aux fortifications. Ils ont déplacé des mètres cubes et des mètres cubes de terre, couché des forêts, transporté des arbres entiers. Ils ont façonné dans le bois vert une multitude de pièces qu’ils ont disposées autour d’Alésia comme une mosaïque. Toutes leurs ruses de paysans et de chasseurs, ils les ont cachées dans leurs pièges

La course d’obstacles commence par les colonnes funéraires de la mort. Ces troncs couchés en cinq rangs dardent de toutes parts leurs branches acérées comme des épées. Sous une pluie de javelots, les Gaulois, avec difficulté, s’infiltrent, et les Romains font tranquillement le compte des victimes qu’ils abattent dans ce sinistre cimetière qu’ils ont construit de leurs mains.

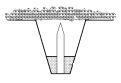

La course d’obstacles commence par les colonnes funéraires de la mort. Ces troncs couchés en cinq rangs dardent de toutes parts leurs branches acérées comme des épées. Sous une pluie de javelots, les Gaulois, avec difficulté, s’infiltrent, et les Romains font tranquillement le compte des victimes qu’ils abattent dans ce sinistre cimetière qu’ils ont construit de leurs mains.Plus loin, la verdure recouvre les trous et les épieux pointus.

C’est une vaste prairie uniforme. La nuit, lorsque les Gaulois s’y aventurent, ils glissent dans les larges trous, perdent l’équilibre et se couchent ou s’asseoient littéralement sur le pieu qui les empale. Au matin, les cadavres inclinés, pendant sur leur tige horrible, parsèment le pré vert comme les fleurs de lis des champs.

C’est une vaste prairie uniforme. La nuit, lorsque les Gaulois s’y aventurent, ils glissent dans les larges trous, perdent l’équilibre et se couchent ou s’asseoient littéralement sur le pieu qui les empale. Au matin, les cadavres inclinés, pendant sur leur tige horrible, parsèment le pré vert comme les fleurs de lis des champs.Tous ces noms de baptême appartiennent au langage et aux plaisanteries de la soldatesque romaine ; ils expriment bien la dureté des cœurs de l’époque.

Le combattant gaulois.

Face à ces obstacles, les combattants gaulois n’étaient cependant pas désarmés. Ils découvraient les pièges en écartant les broussailles avec des perches. Ils coupaient avec leurs serpes la pointe des pieux et des branches acérées. Ils comblaient les fossés de fascines et dressaient leurs échelles contre le rempart. Mais ils exécutaient tout cela sous le jet constant des javelots de siège, car ces véritables champs de mines, en bandes obliques, étaient battus par des feux, suivant les principes de la guerre moderne. Enfin, lorsqu’ils arrivaient aux fossés, ils arrachaient la palissade avec des faux de guerre, mais cela sous le tir de flanquement des pilum que les Romains lançaient du haut des tours en bois.

Leur combat n’était pas inorganisé. Ils avaient leur technique et des chefs qui les guidaient. Des éléments d’appui de lanceurs de traits neutralisaient les lanceurs de javelots des tours pour permettre aux éléments d’assaut d’attaquer le rempart. Les troupes fraiches relevaient les troupes fatiguées.

Une des plus grandes batailles de l’Antiquité.

Alésia est l’image presque photographique d’une des plus grandes batailles de l’Antiquité. C’est la bataille sur laquelle nous avons le plus de détails grâce aux Commentaires de César.

Que ce soit dans les combats modernes ou antiques, il y a une logique tactique. Le but recherché par un assaillant contre un adversaire retranché est d’arriver au corps à corps le plus rapidement possible avec le plus grand nombre d’hommes en même temps. C’est l’assaut en ligne classique qui se fait au pas de course, et parfois en poussant un grand cri. Les Gaulois de Bussy ont poussé ce grand cri et ils se sont retrouvés sur le rempart.

Les combattants en défensive s’efforcent d’arrêter les assaillants en les prenant sous leur feu à partir d’une ligne qui correspond à la portée pratique de leurs armes.

Il importe pour l’assaillant de franchir cette zone battue le plus vite possible et il importe pour l’attaqué de ralentir au maximum la course de l’assaillant par la mise en place préalable du plus grand nombre possible d’obstacles.

Les fortifications réalisées par César correspondent bien à ces principes.

Les cippi, les stimuli et les lis sont semblables à nos modernes champs de mines. Les équipes de déminage gauloises s’y sont aventurées sous le tir des pilum pour y ouvrir des couloirs de pénétration, lesquels furent aussitôt "battus" par les javelots de siège romains, par les balistes et autres engins de mort.

Les cippes, colonnes funéraires de cimetière, n’étaient certainement pas une palissade de gros pieux branchus derrière lesquels les Gaulois auraient pu se mettre à l’abri. C’était des arbres entiers que les légionnaires sont allés chercher dans les forêts voisines. Ils les ont tirés avec des bœufs et des cordes jusqu’aux fossés dans lesquels ils les ont couchés en entremêlant leurs branches raccourcies et épointées.

Les cippes, colonnes funéraires de cimetière, n’étaient certainement pas une palissade de gros pieux branchus derrière lesquels les Gaulois auraient pu se mettre à l’abri. C’était des arbres entiers que les légionnaires sont allés chercher dans les forêts voisines. Ils les ont tirés avec des bœufs et des cordes jusqu’aux fossés dans lesquels ils les ont couchés en entremêlant leurs branches raccourcies et épointées.Après avoir franchi cet étonnant réseau de barbelés naturels, les Gaulois sont arrivés aux contact des corps, et là, ils se sont retrouvés, comme au Moyen Age, devant un rempart garni de défenseurs.

A mon avis, le rempart du terrassement était constitué d’une palissade de pieux de grosseur moyenne plantés en retrait du bord pour une question de résistance à l’arrachement par devant,

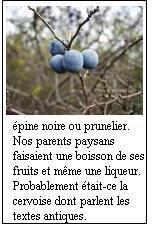

ce qui a nécessité la pose de broussailles d’épines dans l’angle sur lequel les Gaulois auraient pu reprendre pied. C’est d’ailleurs textuellement ce qu’écrit César et je suis étonné qu’on ne l’ait pas compris. En revanche, ces broussailles d’épines, j’ai mis longtemps à en chercher la nature, jusqu’au jour où j’ai découvert l’épine de cerf qui pousse dans les Alpes, une plante presque identique à l’épine noire si fréquente dans la région. Il ne fallait donc pas traduire le mot "cervus" des Commentaires par "ramure de cerf"ou bois en forme de ramure de cerf, mais par "épine noire".

ce qui a nécessité la pose de broussailles d’épines dans l’angle sur lequel les Gaulois auraient pu reprendre pied. C’est d’ailleurs textuellement ce qu’écrit César et je suis étonné qu’on ne l’ait pas compris. En revanche, ces broussailles d’épines, j’ai mis longtemps à en chercher la nature, jusqu’au jour où j’ai découvert l’épine de cerf qui pousse dans les Alpes, une plante presque identique à l’épine noire si fréquente dans la région. Il ne fallait donc pas traduire le mot "cervus" des Commentaires par "ramure de cerf"ou bois en forme de ramure de cerf, mais par "épine noire".Le parapet et les créneaux étaient des claies fixées sur la palissade de pieux. Ces claies très serrées avaient pour but d’arrêter les javelots gaulois qu’une simple palissade de pieux espacés ne pouvait évidemment pas arrêter.

Répétons-le encore une fois : les retranchements d’Alésia ne peuvent se comprendre que par leur dénominateur commun qu’est le javelot de siège. Tout était conçu, obstacles, tours, terrassement, rempart, pour que les Gaulois se trouvent le plus longtemps possible sous le tir des javelots de siège et dans les conditions les plus défavorables. Quand on imagine l’adresse que l’entrainement avait donnée aux lanceurs de javelots romains, quand on se rappelle que les défenseurs du rempart de la montagne de Bussy étaient épuisés à force d’avoir lancé le javelot, on mesure l’extraordinaire puissance du système défensif romain et l’exceptionnel courage des Gaulois.

Le génie militaire des Romains — nous l’avons vu dans le dispositif de la bataille de Sanvignes — est tout dans l’art d’utiliser la pente favorable du terrain de façon à réaliser les conditions optimales pour le lancement du javelot sur un adversaire ralenti sur l’obstacle ou par la déclivité.

La ligne de retranchement intérieure, là où elle domine au nord et au sud l’Oze et l’Ozerain, est un idéal. La ligne de retranchement extérieure a été placée très judicieusement, soit sur les lignes de changement de pente soit sur la contre-pente des hauteurs et des éperons englobés dans les lignes romaines (montagne de Flavigny, mont Pennevelle, mont Rhéa).

C’est uniquement aux endroits où il n’était pas possible d’utiliser une pente favorable que les Romains ont établi ces sortes de champs de mines pour ralentir l’assaut gaulois qu’ailleurs la pente à gravir encombrée d’abattis et de broussailles suffisait à retarder.

César dit d’une façon on ne peut plus claire que les assiégés renoncèrent à poursuivre leur attaque dans la plaine des Laumes parce que les fortifications y étaient formidables. Cela signifie que sur les pentes, elles étaient moins formidables, tout simplement parce que cela n’était pas nécessaire à cause de la pente.

36 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON