« Entre les murs » : une opération politique réfléchie pour un exorcisme national ?

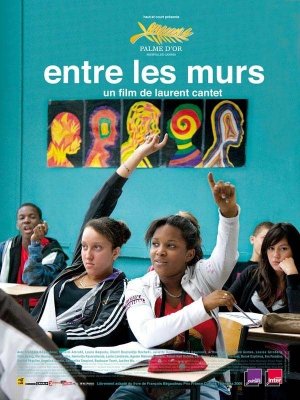

Alors que la Palme d’or du Festival de Cannes venait d’être décernée au film de L. Cantet et F. Bégaudeau, « Entre les murs », on s’était risqué, en mai dernier, à livrer une analyse de sa bande annonce, puisque les spectateurs privilégiés qui avaient vu le film n’en donnaient aucune, se contentant de le porter aux nues et de répéter le dossier de presse. Maintenant qu’on l’a soi-même vu, on peut dire d’entrée qu’on ne retire pas une ligne de ce qu’on avait pressenti déjà dans la bande-annonce. On renvoie donc le lecteur à cet article (1).

La critique des citations sur lesquelles on en était réduit à réfléchir, trouve désormais confirmation dans le contexte général du film.

I – UN TABLEAU CLINIQUE D’UN ÉTAT DE L’ÉCOLE PARMI D’AUTRES

Il saute aux yeux que ce film dresse un tableau clinique d’un état de l’école parmi d’autres, malgré quelques lacunes. On avait souligné en mai sa facture empruntée aux « reality-shows », faite de gros voire très gros plans qui suivent pas à pas les personnages sans distanciation, plus adaptés au format d’un écran de télévision qu’à celui d’une salle de cinéma. Cette apparente information extorquée, épiée par un œil voyeuriste collé à un trou pratiqué « entre les murs » d’un collège, tend à conférer une fiabilité à ce reportage où les acteurs jouent en plus leur propre rôle : celui du professeur est tenu par l’auteur même du livre d’où est tiré le film et les élèves n’ont pas à forcer leur talent puisqu’il leur a été demandé d’être eux-mêmes ou peu s’en faut.

Le tort serait de vouloir limiter la portée de cette enquête à des cas extrêmes. Le désastre dont le spectateur est fait témoin pendant 2 h 08, on le retrouve à des degrés d’intensité divers sur tout le territoire. Si controversé fût-il et avec raison, un classement des établissements violents publié par l’hebdomadaire Le Point a montré à la fin août 2006 que la gangrène de la violence scolaire ne se limite pas à certaines aires géographiques.

A- La transgression des règles tolérée

Et ce chaos est le résultat direct d’une absence de règles sociales élémentaires puisque leur transgression est tolérée et qu’elle n’entraîne pas de sanction, sauf à contretemps. Or, on devrait le savoir, la loi de la jungle s’installe dans tout groupe qui renonce à mettre des barrières aux prétentions des prédateurs comme aux pulsions des faibles.

Ainsi les règles de la classe qui régissent les relations entre élèves et professeur sont-elles constamment violées. Un cours s’inaugure et se clôture. Or, que voit-on ? La foire d’empoigne à l’entrée en classe où les élèves s’invectivent ou se battent pour prendre une place, et, à la sonnerie de fin de cours, une éruption soudaine avec vacarme de chaises et tables repoussées, tandis que le professeur s’égosille à donner ses consignes à des élèves qui se sont déjà enfuis en courant. Entre les deux, il est toléré qu’un élève n’ait pas son matériel, qu’il ne prenne pas de notes, ou qu’il se tienne avachi à sa table. Quant à exiger une écoute attentive, il ne faut pas y compter : les mâchonnements de chewing-gums, les apartés entre élèves ou le jeu avec un portable ne suscitent aucune réaction de la part du professeur qui se plaindra seulement de « bavardages » sur le bulletin trimestriel, signant du même coup l’aveu de son impéritie. On n’est pas loin du sketch de Jean Dell (2).

B- Des règles dictées par les élèves

Et forcément, en face d’une autorité légitime qui renonce à imposer ses règles ou même à les négocier, ce sont les élèves les plus violents qui imposent les leurs et dictent même sa conduite au professeur. Ils sont cinq ou six, pas plus, et ça suffit à pourrir toute une classe : Souleyman joue le cador, Esmeralda, la princesse offensée, Khoumba, sa mijaurée, etc. On répond si on veut, on ne lit que si on y consent. Le prof se couche. On reste étonné également de l’entendre dire qu’Anne Frank, dont les élèves ont le « Journal » entre les mains, a été arrêtée par des policiers et est morte peu après. La particularité de ces policiers comme de cette mort ne méritait-elle pas quelques précisions ?

Mais il a beau faire pour fuir le conflit. À force de dépasser les bornes, les prétentions des élèves dépassent vite le seuil de l’intolérable pour atteindre celui de l’odieux. C’est le clash ! Car cette fois le professeur est acculé, il ne peut pas ne pas réagir, même s’il est déjà trop tard ! Il est alors violemment pris à partie. Deux déléguées ont rapporté à Souleyman que le professeur l’« (avait) cassé » alors qu’il a été le seul à le défendre contre tous ! Ulcéré, il s’en prend à elles, les accusant d’avoir eu en conseil de classe « une attitude de pétasses ». Elles avaient été prises d’un long fou rire indécent que le principal complaisant n’avait relevé qu’avec ironie. La dispute s’envenime. Souleyman devient injurieux. Sommé par le professeur de l’accompagner chez le principal, il se débat, une élève reçoit un coup au visage et saigne. Le professeur l’abandonne néanmoins et quitte sa classe suivi de Souleyman.

La défaite est totale. Il est reproché au professeur à mots couverts par la conseillère d’éducation d’avoir insulté des élèves : le principal, de son côté, lui demande de revoir sa copie et de mentionner l’incident qu’il avait eu tort d’occulter, pour, dit-il, se couvrir dans la perspective du conseil de discipline. Et de fait, même si l’exclusion de l’élève est prononcée, les parents ne se privent pas auparavant de faire le procès du professeur insulteur.

II- LES RAISONS D’UN GÂCHIS

Pourquoi tout ce gâchis ? Pourquoi cette démission des éducateurs ? Deux facteurs sont en interaction : d’un côté une conception humanitariste du métier de professeur et de l’autre une stratégie d’abstention calculée de l’administration contraignant à faire de ce métier un face-à-face inégal et fallacieux entre professeurs, élèves et leurs parents, pour n’avoir pas à prendre ses responsabilités. Fidèle à la réalité, le film montre comme l’administration brille par son absence apparente : le principal et ses belles cravates n’apparaît qu’à de rares mais décisives occasions : lors des conseil d’administration, de classe ou de discipline. Quant à l’autre absent majeur, l’inspecteur, c’est normal ! Son rôle prétendu et contradictoire de conseil et de contrôle se limite à une police pédagogique stérile.

A- Le professeur enfermé à clé dans la cage aux fauves

Entre-temps, le professeur est tenu de se dépatouiller tout seul sans le moindre moyen, sinon son seul « charisme », pour faire face à une meute déchaînée où mènent la danse cinq ou six élèves, pas plus, qu’il suffirait pourtant seulement d’écarter pour le bien de tous. Mais il n’est pas question d’user de « l’exclusion ponctuelle » pour violation des règles de la classe. En 2004, des livrets d’accueil remis aux professeurs lors de la prérentrée rappelaient encore qu’il était formellement interdit d’exclure un élève de la classe, quand une circulaire du 11 juillet 2000 l’autorisait enfin formellement depuis quatre ans.

Pour l’administration, c’est la paix assurée ! Mais le professeur, lui, devient le dompteur enfermé dans la cage aux fauves qui reniflent vite le sang des premières égratignures s’il n’a pas su s’en protéger. Car les élèves ne sont pas dupes : ils savent qu’ils peuvent aller très loin et sans dommage. L’expérience même aidant, ils retournent avec perversité la monnaie de sa pièce au professeur impuissant, qu’il s’agisse de vouloir le faire punir, comme un élève, par une plainte pour injure ou qu’il s’agisse, pour au contraire l’attendrir et l’éblouir, de se faire mousser en montrant une prétendue capacité à adopter sa culture et à lire… La République de Platon en quatrième !

B- La démagogie, une parade suicidaire

Face à cette situation, la conception humanitariste du métier conduit peu à peu à la démagogie. Par elle, le conflit est, sinon évité, du moins reporté, avec les élèves et surtout avec l’administration. On transige sur les règles croyant s’attirer les bonnes grâces de voyous. La flatterie est de rigueur. Mais c’est reculer pour mieux sauter. Un collègue reproche justement au Pr Marin que sa conduite complaisante revient à « acheter la paix sociale ».

Il est, en effet, étonnant que la sanction soit vécue comme un échec quand c’est le refus d’y recourir qui en est un. Un usage tardif est aussi néfaste. L’exigence d’excuses orales d’une élève qui s’est montrée injurieuse, tourne ainsi à la confusion du professeur : l’élève s’y refuse d’abord, prétextant que sa mère l’attend, et finit du bout des lèvres par jouer la pantomime demandée pour rejoindre ses copines sans être autrement affectée. Quant au conseil de discipline qui exclut Souleyman, il a fallu attendre un déchaînement de violence pour finir par s’y résoudre. Les élèves qui restent ne perdent pas une miette de la leçon.

Dans l’ombre, l’administration et le CPE qui lui est très liée comme son policier de vie scolaire, sont, en effet, aux aguets. L’intervention de la CPE auprès du Pr Marin est éclairante : c’est la seule fois qu’on la voit intervenir. Elle lui montre qu’à ce poste stratégique qui est le sien, elle surveille autant les profs que les élèves qui viennent se plaindre ou dont on fait des indicateurs. Et elle le culpabilise. L’exigence du principal n’est pas moins humiliante quand il demande au professeur de réparer son mensonge par omission, alors que l’incident des « pétasses » n’a rien à voir avec l’agression de Souleyman. Du moins la balance est-elle faite entre un professeur qui, pour une fois, même maladroitement, a tenté de poser des limites, et un voyou qui l’a agressé.

C- Des lacunes qui nuisent à une représentation fidèle de la réalité

À ce stade du conflit, on relève tout de même des lacunes, car on n’imagine pas la perversité d’une administration-voyou. On a pu voir par exemple un professeur accusé de manquement à ses obligations de surveillance, non pour avoir laissé sa classe, comme Marin, en conduisant lui-même un élève chez le principal – ce qu’il ne faut jamais faire ! – mais pour s’être absenté une minute, tandis que ses huit élèves faisaient un devoir : il était allé réclamer le silence sous ses fenêtres : dix minutes après le début des cours, une classe braillait encore en attendant toujours son professeur d’EPS qui avait mieux à faire ; et ça faisait un mois et demi que le manège se répétait ! Ce grief ajouté à deux autres aussi farfelu, lui a valu un blâme académique que le tribunal administratif a tout de même annulé deux ans et demi plus tard ! Mais le mal était fait ! Et les hiérarques coupables, du ministre au principal, sévissent toujours !

On aurait pu s’attendre aussi à ce que le malheureux professeur insulteur soit sinon sanctionné comme cet autre professeur respectueux du règlement en manière d’assiduité : la mère d’une élève s’était plainte à l’inspecteur d’académie de ce que le professeur avait exigé de sa fille une justification d’absence ! Quel abus ! Le hiérarque avait adressé aussitôt une admonestation écrite au malotru pour qu’il cessât ses agissements !

Il n’est pas fait allusion non plus aux dégradations des véhicules des professeurs stationnant devant l’établissement, ce qui est monnaie courante : c’est la façon dont des élèves mécontents de leurs notes réagissent par représailles. Il est arrivé à un recteur de répondre élégamment à un professeur qui lui demandait de les considérer comme des attaques à l’occasion du service, qu’il n’était pas obligé de se servir de son véhicule personnel : des transports en commun existaient ! Telles sont les gaietés de l’école d’aujourd’hui qui ne manqueront pas de susciter des vocations de professeur !

III- DEUX QUESTIONS EN SUSPENS

A- Les motivations obscures de François Bégaudeau

Deux questions se posent pour finir. L’une porte sur la raison qui a poussé François Bégaudeau à consigner dans un livre l’expérience de cet échec où il n’a pas le beau rôle. Nul être sain, croit-on savoir, ne livre volontairement une information susceptible de lui nuire. On ne peut pas dire que l’image du professeur qu’il incarne soit reluisante. Il paraît pourtant s’être attaché à ne rien cacher de ses insuffisances, de ses fautes même, ni de l’idée absurde qu’il s’était faite de son métier vite quitté, c’est vrai.

1- Un naufrage

Non seulement son humanitarisme béat l’a conduit à la démagogie, mais celle-ci l’a mené à la catastrophe. Le conflit tant repoussé a fini par éclater. Les élèves dont il croyait acheter les bonnes grâces par ses démissions successives, se sont retournés contre lui avec une parfaite mauvaise foi, l’accusant d’avoir « cassé » un élève-voyou alors qu’il avait été le seul à le défendre mordicus. Il n’a rencontré aucun appui chez ses collègues : au contraire, la vétille qu’il a commise, leur a servi de prétexte pour le tenir en lisière comme un lépreux. Le principal a sauté sur l’occasion pour le culpabiliser en lui faisant refaire son rapport avec mention de l’incident qu’il avait dissimulé : avait-il d’autre but que de verser le document à son dossier pour l’avenir ? Enfin, au conseil de discipline, les parents en ont profité pour faire son procès. Quel bilan !

2- Une thérapie contre une frustration profonde

Mais il faut croire que le professeur humanitariste est incorrigible. Il a trouvé dans sa bienveillance coupable envers les élèves la seule parade à un conflit qui, à tout moment, peut survenir et le placer en position de vulnérabilité non seulement face aux élèves, mais surtout devant l’administration qu’il craint de devoir affronter. Car celle-ci n’a rien à redouter des professeurs qu’elle agenouille à sa guise, mais tout des élèves et de leurs parents.

Cette dérobade pourtant n’est guère perceptible à qui est persuadé d’avoir un grand cœur plus attentif que les autres aux souffrances des élèves. Car, finit-il par croire, ce n’est pas par perversité qu’ils se conduisent aussi scandaleusement à la mesure de la démission des adultes : il faut être sourd pour ne pas y voir un appel au secours auquel accourt le prof avec son cœur en bandoulière, et essayant de se faire bien voir du « patron » qui sourit d’aise, l’index dans le gousset ! « Ces élèves, je les aime ! a-t-on déjà entendu en conseil de classe d’un de ces bons samaritains au sujet de petites frappes. Ils sont en rupture parce qu’ils se sentent méprisés. Moi, je veux leur apporter le bonheur ! Et j’y arriverai, j’en suis sûr ! » Ainsi le professeur qui échappe à la dépression et à la répression de l’administration, trouve-t-il une thérapie à sa frustration dans une fuite en avant démagogique dont F. Bégaudeau a montré cruellement les limites.

B- Une opération de discrédit du service public d’éducation ?

1- La faveur précipitée des médias

Il reste une dernière question qu’on ne peut pas ne pas se poser. Parmi les nombreux ouvrages que des professeurs publient, qu’est-ce qui a fait que celui de F. Bégaudeau ait rencontré tout de suite la faveur des médias ? La qualité de son « écriture » ? Dès sa parution en 2006, France-Culture recevait l’auteur dans ses Matinales. Il n’a pas longtemps attendu non plus pour qu’un producteur et un metteur en scène s’y intéressent et portent le livre à l’écran. Il a été écrit, d’autre part, que l’inscription du film sur la liste des candidats à la Palme d’or de Cannes aurait été tardive et faite, dit-on, au dernier moment.

Même si on sourit de ce concours incongru entre films ou entre livres qui ne se comparent pas, on se demande ce qui vraiment l’a désigné pour emporter la palme au détriment des autres. Ceux-ci étaient-ils à ce point inintéressants ? On ne peut dire que les qualités esthétiques de ce film le distinguent particulièrement : un récit linéaire d’une année scolaire à sauts d’ellipses pour franchir les trimestres avec, entre-temps, ces cours de français, vides de contenu car transformés en pugilats qui n’ont rien, comme dit la publicité, de ces « stimulantes joutes verbales » ni d’« un apprentissage de la démocratie », sauf à croire qu’elle peut naître d’une autorité démissionnaire devant de petits prédateurs avides de faire régner leur loi. L’abus des gros plans ou des longueurs dont l’ellipse aurait utilement fait l’économie - comme une porte que l’on ouvre puis que l’on referme, ou des échanges un peu répétitifs entre professeur et élèves, ne signalent pas ce film comme formellement soigné, même si cela n’enlève rien à l’intérêt du reportage réalisé. Fort, en tout cas de cette haute distinction officielle, le film fait l’objet d’une intense promotion. Il vient même d’être choisi pour représenter la France aux Oscars hollywoodiens. Trop d’arguments d’autorité ne nuisent pas pour convaincre les incultes.

2- Une opération politique de discrédit du service public d’éducation ?

On en reste bouche bée au point qu’on ne peut pas ne pas en venir à songer à une hypothèse. Ne s’agit-il pas d’une opération politique mûrement réfléchie pour mettre sous le nez de la nation française ce qui est présenté abusivement comme l’échec du service public d’éducation ? Bégaudeau ne jouerait dans ce cas que le rôle de « l’idiot utile ». Le pouvoir se serait saisi de son livre parce qu’il réussit le tour de force de faire porter la responsabilité de l’échec sur les seuls professeurs qui ne sont manifestement pas au niveau de leur tâche. L’administration, elle, reste dans l’ombre, innocente de ces horreurs qui sont montrées deux heures durant, alors qu’elle en est la grande organisatrice, comme « responsable, selon les textes, de l’ordre et du bon déroulement des enseignements dans l’établissement ». Elle réussit le tour de force de sortir indemne du désastre qu’elle organise.

Mais comme les lecteurs en France sont trop peu nombreux, il aurait importé de toute urgence de tirer du livre un film pour mettre des images sous le nez du maximum de Français et déclencher dans un haut-le-cœur le réflexe de répulsion attendu. Car qui, même parmi les thuriféraires du film, laisserait son enfant plus d’une semaine dans un pareil chaos ? Si l’on garde en mémoire un certain rapport de l’OCDE de 1996 qui a indiqué la marche à suivre pour « la faisabilité d’une politique de l’ajustement », extraordinaire euphémisme, entendu des seuls initiés, ne s’agit-il pas de hâter la liquidation d’un service public dont il ne reste déjà plus rien « entre les murs » et ouvrir la voie royale, avec l’assentiment du peuple, à sa privatisation ? Paul Villach

(1) Paul Villach, « La palme d’or du festival de Cannes : un blâme académique et une gifle pour les enseignants ? », Agoravox, 29 mai 2008

(2) Paul Villach, « L’Instituteur, un sketch hilarant de Jean Dell, pour retrouver la raison dans l’Éducation nationale, si possible... », Agoravox, 8 février 2008.

68 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

, trouve donc son avis a priori conforté par la vision. Le contraire eut étonné. C’est ce qu’on appelle, en psychologie sociale, un processus de rationalisation.

, trouve donc son avis a priori conforté par la vision. Le contraire eut étonné. C’est ce qu’on appelle, en psychologie sociale, un processus de rationalisation.