Le développement durable comme rouage du désastre

L'actuelle progression de l'écologie dans les consciences n'est peut-être pas le signe que nous allons dans le bon sens. Bien au contraire, cela pourrait bien être le signe d'un rétrécissement de l'horizon mental de la population qui éloignerait la perspective d'une résolution positive du désastre qui s'annonce...

À l'heure où nous nous approchons de ce qui s'apparente au jugement dernier, c'est-à-dire le moment où l'écosystème ne pourra plus fonctionner, la prolifération des discours sur le développement durable peut être analysée comme le signe que nous sommes malgré tout sur la bonne voie pour résoudre le problème. Quel meilleur exemple que la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu à Paris, la COP 21 , dotée d'un objectif à la mesure de ses prétentions : limiter la hausse des températures à deux degrés sur l'ensemble de la planète. Les huiles de l'oligarchie politique mondiale vont donc se rendre à Paris pour lancer un signal fort et décider des mesures à prendre pour parvenir à ce résultat. Le monde de l'art (si tant est que l'on puisse nommer des « oeuvres » ou « dispositifs » – on ne sais plus comment les appeler – comme celui-ci de l'art...) n'est d'ailleurs pas en reste avec la Nuit Blanche de Paris dont le thème cette année fut le climat. L'aspect spectaculaire de ces grand-messes qui occupent l'espace-temps de la communication moderne contraste avec la modestie des ambitions affichées une fois qu'on les a dépouillées de tout leur appareillage idéologique. Bien sûr, il y a plusieurs façons de lire la situation et, d'un autre coté, de nombreuses voix se réjouissent, par exemple, de la tenue de la COP 21, signe supplémentaire d'une prise de conscience qui va dans la bonne direction. D'ailleurs, tout un aréopage hétéroclite de personnalités médiatiques pousse en ce sens, à l'image de l'Appel des Consciences du 21 juillet 2015, rassemblant des personnalités telles que Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, en passant par Arnold Schwarzenegger et le prince Albert de Monaco ; appel qui s'apparente à un cénacle d'entrepreneurs de morale, d'anciens journalistes, bref de toute cette élite de pacotille qui clame son angoisse de ne plus être en mesure de jouir de ses privilèges bien qu'en réalité elle ne décide de rien puisque son influence, artificiellement constituée par les médias, n'a d'autre fonction que la moralisation de la population.

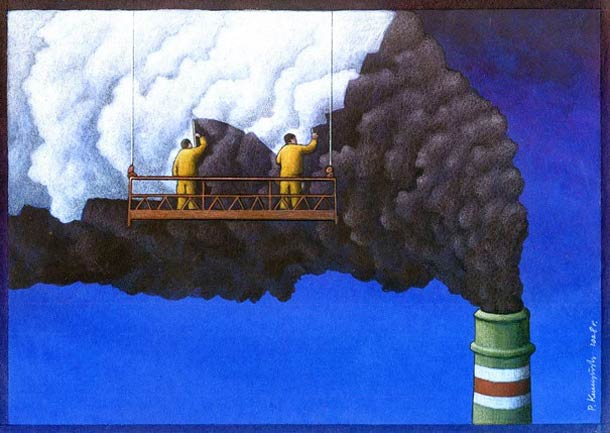

Au delà de ces événements préfabriqués, nous voyons, avec le développement durable, se déployer mondialement l'immense appareil de propagande mis en place par les États et les entreprises – ce qu'André Gorz nommait la mégamachine industrialo-étatique – en vue d'imposer un seul et même paradigme face à un désastre majeur dont les générations d'aujourd'hui ne voient que le commencement. L'écologie (en tout cas sa version actuelle) et sa déclinaison en terme de développement durable sont des mises en mots particulières de la situation présente, mises en mots dont la fonction est d'éviter ce que George Orwell nommait le « crime de la pensée », qui consisterait, dans notre réalité, à imaginer des solutions qui mettraient en danger le capitalisme. Mais Orwell n'a fait que reprendre des préceptes qui existaient déjà dans la philosophie allemande, à l'image de Marx et Engels qui écrivaient :

« Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l’un dans l’autre, les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante »1.

Je ne sais pas si, dans l'histoire, il est possible de trouver exemple plus abouti de ce raisonnement qu'en ce qui concerne l'écologie et ses déclinaisons en terme de politiques de développement durable. Certes j'entends d'ici gronder ceux qui affirment n'être pas dupes du mouvement à l’œuvre et qui savent que la COP 21 va échouer, que de toute façon, ses objectifs sont trop peu ambitieux et les lobbies entrepreneuriales trop influents. Mais n'y a-t-il pas moyen de déceler, même dans les critiques adressées aux politiques de développement durable, l'acquiescement au paradigme imposé par la bourgeoisie ? Ainsi, alors que le désastre prend des allures dantesques, c'est sur le mode de vie que porte principalement l'effort de communication du pouvoir central et nous, nous consentons, plein de culpabilité, aux injonctions de réformes de nos habitudes quotidiennes, comme si nous en étions responsables, comme si elles n'étaient pas déterminées par de puissants mécanismes socio-économiques mis en place par la classe dominante, celle-là même qui vient nous faire la leçon. Ainsi, nous acceptons de réfléchir aux moyens de limiter nos déchets, de recycler ou de tenter de baisser la pollution atmosphérique en achetant le bon modèle de voiture ou en limitant notre vitesse. Combien de fois entendons-nous quotidiennement que c'est la conscience de tout un chacun qu'il faut modifier et même qu'avant de vouloir changer les autres, c'est bien par soi-même qu'il faut commencer ? Et comme nous sommes là, anxieux de voir l'inévitable se profiler, avec le sentiment qu'en réalité il n'y a personne aux manettes, nous obtempérons. Nous nous plongeons dans une introspection stérilisante, adoubant ainsi la psychologisation d'une situation collective, niant le fait que dans la société de masse, la population est impuissante car elle est aux mains d'une oligarchie qui décide de tout. Alors qui aujourd'hui ne recycle pas ses déchets ? Qui ose encore mélanger le verre avec le plastique dans la grande poubelle ? Qui jette son ordinateur avec les autres déchets ménagés ? Aujourd'hui plus qu'hier, les analyses de Marx et Engels assènent à l'individu de masse embourgeoisé une vérité qui indique la profondeur abyssale de son aliénation. Que penser de ce genre de vidéos de propagande (consultable également ici), typiquement petite-bourgeoise en ce qu'elle indique, en mettant en scène des femmes et quelques hommes émasculés dans un univers psychédélique typique de la contre-culture post-soixante-huitarde, qu'une solution au désastre est possible dans la société marchande ? Le coup de force consiste ici à affirmer qu'une adéquation entre l'intérêt personnel du consommateur et la préservation de la planète est possible, disjonctant ainsi l'idée que l’existence même de la société de consommation est incompatible avec la pérennité de l'écosystème actuel.

Guy Debord a décrit en 1971 dans un texte quasi-prophétique, La planète malade2, l'avènement de ce qui ne s'appelait pas encore les politiques de développement durable. Il y décrit l'implacable mathématique par laquelle la science moderne prédisait déjà l'échéance catastrophique. Et Debord d'expliquer :

« Les maîtres de la société sont obligés maintenant de parler de la pollution, et pour la combattre (car ils vivent, après tout, sur la même planète que nous ; voilà le seul sens auquel on peut admettre que le développement du capitalisme a réalisé effectivement une certaine fusion des classes) et pour la dissimuler : car la simple vérité des "nuisances"et des risques présents suffit pour constituer un immense facteur de révolte, une exigence matérialiste des exploités, tout aussi vitale que l'a été la lutte des prolétaires du XIXème siècle pour la possibilité de manger. »

Évidemment, selon Debord, l'optique réformiste de ce que sont aujourd'hui les politiques de développement durable est vouée à l'échec, au même titre que les réformismes précédents. Les échecs de ces derniers, tels la social-démocratie (échec si l'on considère avec les socialistes que son rôle était d'améliorer la condition de la population mais victoire pour le pouvoir en ce qu'elle a permis d'éviter que les bourgeois ne soient dépossédés de l'appareil de production), ont pu être effacés par la capacité des peuples à absorber la douleur, absorption facilitée par le fait que l'école et l'industrie culturelle organisent l'amnésie en remplaçant la mémoire par l'histoire : ce qui était une dégradation inacceptable pour une génération est alors accueilli sur le mode de la normalité par la suivante (c'est pourquoi de nombreuses personnes pensent que la social-démocratie a effectivement amélioré la condition du peuple). Le développement durable procède de même : en présentant comme acceptable ce qui était jadis inacceptable, en présentant comme données de tout temps des dégradations en réalité récentes, il annihile la mémoire. Ainsi, les nouvelles générations ne savent plus ce que fut l'ensemble ville-campagne que détruit la constitution d'immenses espaces architecturaux fonctionnalisés. Elles ne savent plus le souci esthétique qui habitait la constitution paysagère quand elle était menée de façon autonome par les peuples. Comment le pourraient-elles quand le fonctionnel se généralise à tout les espaces-temps ? Des espaces ruraux jadis magnifiques disparaissent sous des lotissements ou des parcs d'activités labellisées « environnementaux » sans la moindre insurrection (notons que ISO signifie International Organization for Standardization. Quel bonheur d'imaginer à quel point le monde normé par ISO sera merveilleux). Le temps lui-même se rétrécit sous les coups de ce que l'on nomme maintenant « l'emploi du temps », temps employé qui s'ajuste à merveille avec la contraction de l'espace qu'opère la fonctionnalisation par l'architecture. Comment, pour un individu scolarisé, imaginer un temps sans emploi du temps ? un lieu de vie sans architecture hétéronome ? Comment ne pas penser ici à Marx et Engels ?

La capacité des discours dominants à stériliser la pensée est absolument stupéfiante. Encore une fois, le paradigme écologique des politiques de développement durable en fourni peut-être le meilleur exemple historique. Prenons le recyclage : tout le monde recycle aujourd'hui. Mais a-t-on bien mesuré les conséquences de ce geste ? A-t-on réellement réfléchi individuellement et surtout collectivement aux implications gravissime du recyclage ? Il est possible d'en douter et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la reprise en masse d'un geste par une multitude d'individus indique l'existence d'un mécanisme extérieur qui détermine ces mêmes individus. La normalité étant que le libre-arbitre de tout un chacun ou des communautés (s'il en existait encore en Occident) produise une grande variété de comportements, la massification du geste de recyclage indique par conséquent qu'il n'y a pas eu réflexion autonome.

Mais plus encore, une rapide analyse montre que le recyclage est la pire des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Tout d'abord, il permet aux entreprises (donc à la bourgeoisie qui accumule à travers elles) de ne pas subir les conséquences de leurs actes. Puisque les populations effectuent gratuitement le travail de recyclage des produits et autres emballages par lesquels les firmes inondent leurs vies, celles-ci peuvent continuer à fabriquer ces mêmes marchandises inutiles et de mauvaise qualité avec leurs emballages. Voilà certainement une des causes de la bien-nommée « obsolescence programmée ». Puisque la population atténue les effets de cette pratique de sabotage en limitant la quantité de déchets qui en résulte, les entreprises peuvent la perpétuer voire l'institutionnaliser. Ce faisant, c'est logiquement que le recyclage provoque à long terme l'accroissement de la production de déchets tout en permettant aux entreprises d'exploiter ce qu'il reste de ressources naturelles puisqu'il repousse le moment où l'accumulation de déchets va réellement poser problème.

Le comble, c'est que la fonction de l'emballage est, certes de protéger le produit, mais aussi d'empêcher le vol. Donc la population participe du maintien d'un système d'emballage qui lui est hostile. En effet, le vol est le fait des strates les plus défavorisées de la population – ce sont les pauvres qui volent dans les magasins – par conséquent, recycler consiste à acquiescer à l'ordre marchand qui organise la pénurie et la frustration dans les catégories les moins favorisées.

Ainsi, nous voyons que le recyclage n'est pas une solution mais une partie du problème. En d'autres termes, il ne faut plus recycler ! L'acceptation généralisée de cette pratique désastreuse n'est que le signe de l'embrigadement généralisé qui règne dans ce pauvre Occident. Il est également le signe d'une volonté implicite de ne pas remettre en cause les bases de la société capitaliste.

En cela, le geste du recyclage, quand il est effectué par quelqu'un qui connaît les enjeux tels qu'ils viennent d'être présentés, est un geste d'extrémiste qui, par tous les moyens et quelles qu'en soient les conséquences, refuse la nécessaire radicalité des solutions à un mal lui même radical. Le manque de radicalité est la marque de l'extrémisme. Le plus longtemps le capitalisme survivra, le plus l'état de la planète sera désastreux au moment de son écroulement, épuisée qu'elle sera par l'exploitation intégrale de ses ressources et l'explosion inévitable des déchets qui en résultera. En ce sens, le recyclage est une pratique « jusqu'au boutiste ». Il ne s'agit pas ici de ne mettre en cause que la population. En effet, l’effort de propagande produit par le pouvoir central est ici énorme et se porte sur toutes les couches de la société, y compris et surtout les enfants. Pauvres enfants, jeunes êtres à qui on explique que leur planète se détériore à grande vitesse et que leurs vies va se passer dans un environnement abimé, à qui la petite-bourgeoisie écologiste des associations que l'on autorise à intervenir dans les écoles explique que la solution se situe dans « les petits gestes quotidiens qui vont sauver la planète » : le recyclage, le co-voiturage (là encore, comment ne pas voir que, si le capitalisme perdure, tout le pétrole sera consommé quoi qu'il arrive. Alors pourquoi co-voiturer ? Pour que ce système subsiste le plus longtemps possible ? avec l'accentuation des conséquences désastreuses que cela sous-tend ? Pour que la classe dominante puisse poursuivre ses extravagances le plus longtemps possible pendant que nous économisons ?), etc. L'effort porté par l'oligarchie sur les enfants est caractéristique des régimes totalitaires : ce sont désormais les enfants et les jeunes embrigadés par le pouvoir central avec la collaboration de la petite-bourgeoisie écologiste, qui vont apprendre aux vieux comment se comporter. Je le répète, cette inversion de l'ordre anthropologique de la transmission des savoirs est le fait de tous les totalitarismes. Nous pouvons tout à fait imaginer que dans quelques décennies, avec l'accentuation du désastre, le pouvoir autorisera la dénonciation des comportements « non citoyens » au sein même des familles : la tendance actuelle nous dirige droit vers ce type de monstruosités. Quoi qu'il en soit, cette litanie écologiste indique que la modification des comportements personnels est riche d'avantages pour la classe dominante qui répand ce discours. En effet, elle prévient la constitution d'une conscience collective lucide du désastre, lucide c'est-à-dire qui prendrait acte de la radicalité d'un mal qui prend sa source au plus profond de la domination économique et sociale. En culpabilisant les individus sur leurs faits et gestes, en leur répétant qu'ils doivent se livrer à l'introspection, c'est-à-dire à une démarche d'autocritique qui les fera accéder à un stade supérieur de conscience, on met à l'abri les structures socio- économiques du système d'exploitation du travail qui est à la base de la catastrophe.

En cela, le geste du recyclage, quand il est effectué par quelqu'un qui connaît les enjeux tels qu'ils viennent d'être présentés, est un geste d'extrémiste qui, par tous les moyens et quelles qu'en soient les conséquences, refuse la nécessaire radicalité des solutions à un mal lui même radical. Le manque de radicalité est la marque de l'extrémisme. Le plus longtemps le capitalisme survivra, le plus l'état de la planète sera désastreux au moment de son écroulement, épuisée qu'elle sera par l'exploitation intégrale de ses ressources et l'explosion inévitable des déchets qui en résultera. En ce sens, le recyclage est une pratique « jusqu'au boutiste ». Il ne s'agit pas ici de ne mettre en cause que la population. En effet, l’effort de propagande produit par le pouvoir central est ici énorme et se porte sur toutes les couches de la société, y compris et surtout les enfants. Pauvres enfants, jeunes êtres à qui on explique que leur planète se détériore à grande vitesse et que leurs vies va se passer dans un environnement abimé, à qui la petite-bourgeoisie écologiste des associations que l'on autorise à intervenir dans les écoles explique que la solution se situe dans « les petits gestes quotidiens qui vont sauver la planète » : le recyclage, le co-voiturage (là encore, comment ne pas voir que, si le capitalisme perdure, tout le pétrole sera consommé quoi qu'il arrive. Alors pourquoi co-voiturer ? Pour que ce système subsiste le plus longtemps possible ? avec l'accentuation des conséquences désastreuses que cela sous-tend ? Pour que la classe dominante puisse poursuivre ses extravagances le plus longtemps possible pendant que nous économisons ?), etc. L'effort porté par l'oligarchie sur les enfants est caractéristique des régimes totalitaires : ce sont désormais les enfants et les jeunes embrigadés par le pouvoir central avec la collaboration de la petite-bourgeoisie écologiste, qui vont apprendre aux vieux comment se comporter. Je le répète, cette inversion de l'ordre anthropologique de la transmission des savoirs est le fait de tous les totalitarismes. Nous pouvons tout à fait imaginer que dans quelques décennies, avec l'accentuation du désastre, le pouvoir autorisera la dénonciation des comportements « non citoyens » au sein même des familles : la tendance actuelle nous dirige droit vers ce type de monstruosités. Quoi qu'il en soit, cette litanie écologiste indique que la modification des comportements personnels est riche d'avantages pour la classe dominante qui répand ce discours. En effet, elle prévient la constitution d'une conscience collective lucide du désastre, lucide c'est-à-dire qui prendrait acte de la radicalité d'un mal qui prend sa source au plus profond de la domination économique et sociale. En culpabilisant les individus sur leurs faits et gestes, en leur répétant qu'ils doivent se livrer à l'introspection, c'est-à-dire à une démarche d'autocritique qui les fera accéder à un stade supérieur de conscience, on met à l'abri les structures socio- économiques du système d'exploitation du travail qui est à la base de la catastrophe.

Mais pire encore, par là, le pouvoir central accroit son emprise sur la vie de tout un chacun. À terme, nos poubelles seront équipées d'un code-barre (c'est déjà le cas en Allemagne depuis les années 90) et l'on vérifiera le poids ainsi que le contenu de nos déchets. De même, sous couvert d'économies d'énergie, le gouvernement vient d'imposer en douce, le 17 août 2015, la généralisation du nouveau compteur électrique EDF, nommé Linky par la novlangue fasciste, qui est en réalité un mouchard qui tient informé la mégamachine de nos faits et gestes. Les exemples de ce type sont légions. Sous prétexte de sauver la planète, l'oligarchie fasciste qui règne aujourd'hui sur le monde happe ce qu'il nous reste de liberté. Ce faisant, les écologistes et autres entrepreneurs de morale embourgeoisés, tous ceux qui pensent pouvoir résoudre le problème en évitant une remise en cause radicale du système, précipitent davantage encore le mouvement de prise en charge intégrale de la vie par les institutions bourgeoises à l’œuvre depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Pour poursuivre le raisonnement de Guy Debord, on voit que la fonction du développement durable est de perpétuer les conditions d'accumulation du capital malgré leurs conséquences funestes. Les catastrophes engendrées par le système, loin de l'affaiblir, le renforce. Nous vivons un cauchemar. Par conséquent, la progression de la conscience écologiste dans la population n'est pas un signe d'espoir pour le futur, bien au contraire, elle est un signe d'aliénation. Puisque l'écologie écarte l'idée d'une destruction radicale du système capitaliste en général et de la bourgeoisie en particulier, elle nous prive mentalement de la seule solution qui soit pour prévenir le désastre auquel nous assistons. En cela, l'écologie est une pensée typiquement petite-bourgeoise, elle ne dépasse pas intellectuellement les limites que lui inflige l'ordre économique qui la fait exister. Par conséquent, elle est une pensée qui ne peut qu'accompagner le désastre et non pas le résoudre. Elle fait partie du problème et non de la solution. Je demande à ceux qui s'étranglent en lisant cela de ne pas se mettre en colère, car se scandaliser est un moyen de faire l'économie de la réflexion. Il faudrait tenter d'appréhender à quel point l'horizon de ces pratiques se limite à la survie de ce système funeste dans lequel nous achetons notre nourriture à des entreprises, dans lequel nous ne produisons plus rien de ce qui nous entoure et où nos déplacements sont à la fois provoqués et autorisés – ou pas – par la mégamachine industrialo-étatique. Enfin, et c'est certainement là le point crucial, il semble plus urgent que jamais de renouveler la réflexion sur la question de ce qu'est le totalitarisme.

Christophe Hamelin

1 Karl Marx – Friedrich Engels, L’idéologie allemande, Paris, Éditions Sociales, 1976, p. 44.

2Guy Debord, Œuvres, Paris, Éditions Gallimard, 2006, p.1063.

29 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON