Quelle maladie mentale frappe le journalisme ?

« Etre fou, c’est parfois taper des listes de noms et les remettre à un officier. »[1] C’est ainsi que Philip K. Dick définit une forme de folie mécanique, l’obéissance aux ordres de manière dépassionnée et inhumaine. On pourrait transposer aisément la chose au journalisme de masse. Etre fou, c’est dire et relayer sans broncher qu’un massacre connu n’a finalement pas beaucoup d’importance. Mais ce faisant, on devient complice de meurtre et collaborateur.

Sortir du somnambulisme ?

Dick nous interroge sur les androïdes qui rêvent de moutons électriques, et sur la frontière entre la folie froide et sanguinaire, et l’humain étouffé là dessous. Etre froid et dépassionné semble être pour lui une forme de folie particulièrement dangereuse, au contraire de la colère et de la passion qui s’expriment lors d’une flagrante injustice.

On peut demander aujourd’hui si les journalistes rêvent de soldats israéliens armés jusqu’aux dents, qui font tout péter dans de magnifiques gerbes de feu ? Rêvent-ils plus souvent de belles montres en or que de sauver des enfants brûlés au phosphore ?

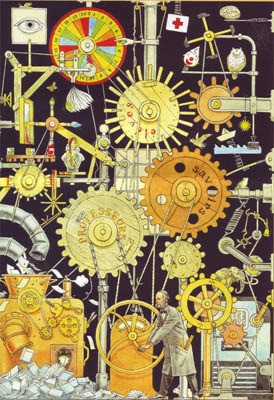

Mais l’androïde n’est pas une fatalité. Là où l’androïde devient humain, c’est quand il ose, contre la pression sociale, mettre son grain de sable dans le rouage. « C’est quand une secrétaire déciderait d’omettre un nom sur la liste, ou de mal libeller les enveloppes ».

Les rédactions sont peuplées d’êtres sensibles, pigistes, en CDD, en contrats précaires. Difficile pour l’humain de faire surface dans ces conditions d’oppression, et pourtant il y a toujours une brèche, un interstice dans lequel on doit se faufiler… On doit ? Pourquoi cet impératif ? Parce que perdre son humanité est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Rester humain c’est rester sain d’esprit.

Le journalisme définit une forme de réalité et de vérité : celle de l’actionnaire et celle des plus gros annonceurs.

On comprend aisément que les va-t-en-guerre aient place nette dans les articles de presse quand l’actionnaire est un marchand d’armes.

On comprend aussi que les grandes chaînes nationales aient menti sur le mouvement du 29 janvier, en le faisant passer pour une manifestation contre la crise. Absurde : les gens manifestaient contre la politique de Sarkozy, contre les banquiers, et de manière générale contre la « profitation » pour reprendre à notre compte le terme guadeloupéen. Une souffrance qui s’exprime de manière si massive devrait éveiller une lueur d’humanité chez quelques androïdes.

Et pourtant. L’humanité n’a pas fait surface dans ces salles de rédaction : on a préféré dire que les gens voulaient plus de pouvoir d’achat (ce qui est peut-être vrai mais réducteur). Le seul pouvoir qui nous reste, serait celui d’acheter et de fermer nos gueules.

Faire surgir l’être humain

Nous sommes autant responsables que les salles de rédaction, nous les lecteurs et téléspectateurs. Nous sommes tous un peu responsables d’être « comme le bébé dans l’éprouvette » comme le définit Huxley. Se dépêcher de plonger dans des univers cotonneux où l’on n’accède surtout pas aux atrocités : télé, jeux, sports, sommeil. Des somnambules qui marchent au milieu des bombes, des appels à l’aide et des pleurs.

C’est faire preuve d’humanité que de demander tout de suite et maintenant des comptes aux organes de propagande.

Si certains clament que le journalisme est mort, c’est peut être parce qu’Internet et l’information citoyenne offrent l’opportunité de faire surgir l’humain là où on ne l’attendait pas. Là où l’humain surgit, surgissent d’autres vérités, pas belles à voir et dangereuses parce que toute vérité affirmée trop clairement remet en cause le statu quo.

On a beau comprendre ce que nous dit Chomsky à propos de la fabrique du consentement (le fameux « Il n’y a aucune alternative » dépassionné qu’on nous assène à longueur d’antenne), il faut désormais affirmer plus fort sur Internet les alternatives qui couvaient jusque là tranquillement dans leur œuf.

Etre clair et ne pas tomber dans le piège du relativisme, qui voudrait qu’il y ait toujours 50 % de pour et 50 % de contre pour chaque question de société, quand tout indique que nous sommes des somnambules au milieu des bombes.

Mais cela ne suffit pas : nous devons maintenant exiger clairement et fortement que l’humain jaillisse dans les médias de masse. En laissant passer la vérité, en sabotant patiemment le contrôle de la machine, en apportant son petit grain de sable dans le rouage.

Pour terminer cette forme d’hommage à Dick, plus vivant que nous, il définit celui qu’il faut convertir à l’humanité, et s’il reste désespérément mécanique, celui qu’il faut combattre : « un être qui a toutes les apparences de l’être humain mais auquel manquent certains des aspects psychiques qui distinguent l’humanité des machines ».

Il est urgent que tous les journalistes redeviennent humains, par tous les moyens à leur disposition.

[1] Regards sur Philip K. Dick – Le Kalédickoscope. Editions Encrage.

22 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON