Réflexions sur la bataille d’Alésia (suite 5).

Alésia fut une des plus grandes batailles de l’Antiquité. Mais ce fut aussi une des plus mal comprises. J’en ai donné une explication dans mes ouvrages publiés il y a déjà plusieurs années. La communauté scientifique s’y est-elle intéressé ? Non ! Pas plus que mes mises en garde concernant la construction du musée archéologique européen sur le site du mont Beuvray. Aujourd’hui que le service public engage, de nouveau, une somme colossale pour la réalisation, à Alise-Sainte-Reine, d’un grand muséoparc, de nouveau je m’interroge.

incontestable, il n’en est pas de même pour les péripéties de la bataille. Dans mes précédents articles, j’ai expliqué à l’aide de croquis mes idées sur le déroulement des combats. Penser que Vercassivellaunos ait pris à revers les défenses romaines depuis un Mont-Rhéa non inclus dans le dispositif romain est une grave erreur de jugement. Et cela pour quatre raisons :

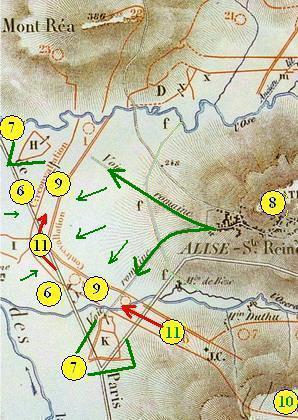

incontestable, il n’en est pas de même pour les péripéties de la bataille. Dans mes précédents articles, j’ai expliqué à l’aide de croquis mes idées sur le déroulement des combats. Penser que Vercassivellaunos ait pris à revers les défenses romaines depuis un Mont-Rhéa non inclus dans le dispositif romain est une grave erreur de jugement. Et cela pour quatre raisons :1) Pourquoi avoir interrogé des gens du pays pour connaitre un dispositif qu’on pouvait voir depuis les camps gaulois de la colline de Mussy ?

2) Il n’était pas nécessaire de marcher toute une nuit pour exécuter un si petit détour.

3) Le plateau du Mont-Rhéa est beaucoup trop étroit pour une attaque de grande envergure mettant en ligne un effectif très important.

4) Il est impensable que les Romains n’aient pas englobé cet éperon dans leur dispositif. (Sur le croquis ci-dessous, en tenant compte du relief du terrain, j’ai complété les parties manquantes des lignes de retranchement.)

1) La montagne est étendue. Son sommet qui culmine à 422 mètres est en effet trop éloigné pour avoir pu être inclus dans le dispositif romain.

2) Les camps mis au jour se trouvaient bien, comme l’écrit César, sur la pente défavorable.

3) Ce plateau permet un front d’attaque de 2 km 500. On comprend que Labiénus ait pu ramener sur un tel front 39 cohortes, soit pratiquement quatre légions, en plus de celles qui s’y trouvaient. On devine la dimension grandiose de la bataille. On voit les troupes gauloises prendre la formation de la tortue et monter à l’assaut des lignes romaines. César dit que les légionnaires abandonnèrent le pilum et qu’ils se mirent à combattre à l’épée. Cela signifie que sur un front de 2 kilomètres environ, l’armée gauloise et l’armée romaine s’affrontèrent dans un corps à corps sans merci, sur le retranchement lui-même. Mais en arrière, le plateau offrait un terrain idéal pour le déploiement d’une cavalerie ; cela n’a pas échappé au regard d’aigle de César.

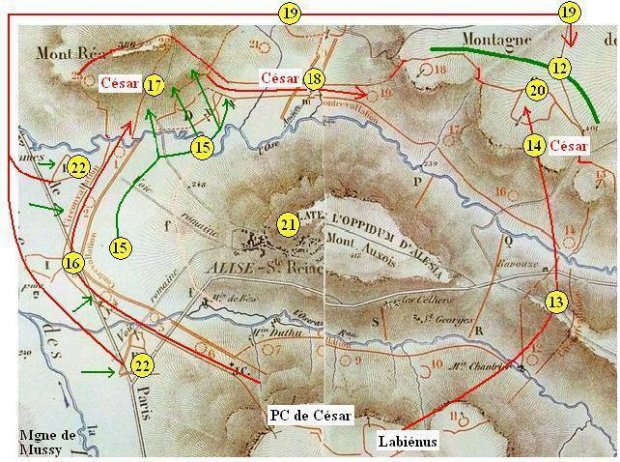

La tactique de César est d’une rigoureuse logique. Sa manœuvre donne la clef de son dispositif.

1) César se tient sur la montagne de Flavigny, à l’altitude de 420 mètres environ. De là, il a vue non seulement sur l’ensemble de ses troupes mais également sur le Mont-Auxois qui n’atteint que 418 mètres. César ne peut être ailleurs que sur le point le plus haut, ou à proximité ; il en va de son honneur et de sa fierté. En outre, c’était peut-être prescrit dans le règlement de manœuvre de l’armée romaine.

2) L’ensemble du dispositif est tronçonné en zones de défense. Chaque zone est affectée à une légion. Au sein de chaque légion, un certain nombre de cohortes - le minimum - sont réparties sur les retranchements et occupent les remparts et les tours en bois. Les autres cohortes sont regroupées dans des redoutes situées entre les deux lignes de retranchement. Leurs missions sont probablement celles-ci :

*Arrêter le déferlement de l’ennemi en cas de franchissement du retranchement.

*Renforcer ou relever les personnels aux remparts.

*Fournir des réserves locales. Au moment décisif, César et Labiénus n’hésiteront pas à puiser dans ces redoutes les renforts dont ils auront besoin.

3) On devine un glissement des garnisons de redoute en redoute vers les points les plus chauds. Il est probable que vers la fin des combats, l’armée romaine a été engagée dans sa presque totalité, dans la plaine des Laumes contre le reste de l’armée de secours, au pied du Mont-Rhéa contre Vercingétorix, et sur la montagne de Bussy contre Vercassivellaunos. Si on fait le compte des cohortes qui sont arrivés en renfort sur ce front, on arrive à un chiffre de 49 cohortes (6 avec Labiénus + 39 pris au passage + 4 pris au passage par César), soit pratiquement 5 légions, la moitié de l’armée romaine, et sans compter les troupes qui étaient déjà sur place. Cela signifie qu’ailleurs, César avait pris le risque de dégarnir les autres positions... un risque calculé.

4) Le génie de César, c’est la mobilité et l’art d’utiliser les réserves. Il a disposé sur le rempart le strict minimum de défenseurs. On les voit courir sur un point menacé, puis sur un autre, débordés bientôt, car ils sont peu nombreux. Le gros des forces romaines se trouve dans les redoutes, en réserve locale et dans les réserves générales d’intervention.

L’emplacement logique des réserves générales explique toute la bataille.

Le premier élément réservé se trouvait sur la montagne de Flavigny, à la botte de César. Il comprenait :

• les six cohortes que Labiénus emmènera en renfort sur le front extérieur de la montagne de Bussy,

• les cohortes du jeune Brutus qui interviendront sur le front extérieur de la plaine des Laumes et sur le front intérieur du Mont-Rhéa,

• celles du légat Fabius qui viendront à la rescousse de Brutus.

Le deuxième élément réservé occupait en toute logique les camps fortifiés de la plaine des Laumes, à l’extérieur de la double enceinte. Il comprenait un certain nombre de cohortes romaines (dans le camp K) auxquelles il faut ajouter toute la cavalerie germaine dans les autres ou autre camp. Il était dans l’intérêt de César de placer cette cavalerie germaine dans ces camps extérieurs pour deux raisons :

-d’une part, parce qu’on ne met pas les loups dans la bergerie ; les Germains étaient des barbares et ne pouvaient être des alliés de toute confiance ; il valait mieux les laisser “dehors”.

-d’autre part, pour pouvoir les faire intervenir sur les arrières des troupes gauloises, rapidement et brutalement, au moment décisif, à l’endroit choisi, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une brèche dans les lignes du retranchement.

Ma traduction est la suivante : Les fantassins restant de l’armée de secours se déployèrent pro castris devant les camps... romains de la plaine des Laumes et non devant les camps gaulois de la montagne de Mussy. Au signal de la retraite, ils abandonnèrent ces camps (romains) et non ces camps (gaulois), ce qui prouve qu’ils y avaient pris pied. Tout cela pour dire que si on n’a pas compris la bataille d’Alésia, c’est pour la simple raison qu’on a fait un énorme “contre-sens” en traduisant le texte latin. Fit ex castris Gallorum fuga doit se traduire par : elle se fit hors des camps, la fuite des Gaulois, et non pas : elle se fit hors des camps des Gaulois, leur fuite. Les camps auxquels fait allusion César ne sont pas les camps gaulois, mais bel et bien des camps romains qui se trouvaient dans la plaine des Laumes, entre la ligne du retranchement extérieur et la Brenne. C’est là que se tenait la cavalerie germaine avec de l’infanterie romaine, prête à intervenir à l’extérieur du dispositif, au premier signe de César.

Lors des premiers combats dans la plaine des Laumes, César a désigné ces camps sans ambigüité possible ; une première fois, il a fait sortir ses légions devant, legiones pro castris constituit-VII,70. Une autre fois, il en a fait sortir sa cavalerie (germaine), equitatum ex castris educi-VII,80. En relatant les derniers combats, César ne pensait pas aux camps gaulois qui n’étaient probablement pas fortifiés, mais aux camps romains de la plaine des Laumes où se trouvaient ses éléments d’intervention extérieurs. Il n’a pas pensé une seconde qu’il pourrait y avoir confusion dans l’esprit de ses lecteurs, hélas !

Maintenant que nous avons compris comme il fallait comprendre, on devine la logique de la manœuvre gauloise.

César le dit très clairement : « Les cris de guerre s’élevaient des deux côtés » (dans la plaine des Laumes, côté retranchement intérieur et côté retranchement extérieur) ; « Le combat était acharné, le moment unique. ». Si la montagne de Bussy était en feu, la plaine des Laumes l’était aussi. Le combat y fit rage des heures entières. Puis, les cavaliers germains, soutenus par l’infanterie romaine, parvinrent enfin à desserrer “l’étau” de la plaine des Laumes. Echappant à la cavalerie gauloise, ils se lancèrent dans une charge furieuse à l’assaut de la montagne de Bussy. Prenant à revers les troupes de Vercassivellaunos, post tergum equitatus cernitur, ils décidèrent ainsi du sort de la bataille.

César le dit très clairement : « Les cris de guerre s’élevaient des deux côtés » (dans la plaine des Laumes, côté retranchement intérieur et côté retranchement extérieur) ; « Le combat était acharné, le moment unique. ». Si la montagne de Bussy était en feu, la plaine des Laumes l’était aussi. Le combat y fit rage des heures entières. Puis, les cavaliers germains, soutenus par l’infanterie romaine, parvinrent enfin à desserrer “l’étau” de la plaine des Laumes. Echappant à la cavalerie gauloise, ils se lancèrent dans une charge furieuse à l’assaut de la montagne de Bussy. Prenant à revers les troupes de Vercassivellaunos, post tergum equitatus cernitur, ils décidèrent ainsi du sort de la bataille.Il y a dans l’intention de manœuvre des Gaulois une logique “normale”. Les troupes d’élite de Vercassivellaunos, chargées de la mission principale, devaient enlever par surprise le retranchement de la montagne de Bussy. Pendant ce temps-là, le reste de l’armée de secours, fantassins et cavaliers, avait reçu la mission de neutraliser les troupes d’intervention extérieures germano-romaines, tout en obligeant César à immobiliser le maximum de ses réserves intérieures sur les lignes attaquées.

Il s’en est fallu de peu que la manœuvre réussisse. Les Gaulois de la montagne de Bussy ont pris pied sur le retranchement, et les Romains ont dû mettre l’épée au poing pour se défendre. Labiénus se trouvait à la dernière extrémité. S’attaquant aux pentes du Mont-Rhéa, Vercingétorix, dans une charge insensée, renversait tout sur son passage, obligeant César lui-même à prendre la tête de ses réserves pour rétablir la situation, comme Bonaparte le fit au pont d’Arcole. Et c’est l’archéologie qui prouve, une fois de plus, mon interprétation. Un terrain labouré, des vestiges - armement, monnaies - particulièrement nombreux. Chose incroyable, on a attribué tout cela à l’attaque de Vercassivellaunos alors qu’il fallait y voir celle de Vercingétorix.

Cette intention de manoeuvre des Gaulois - ne soyons pas naïfs - César et ses officiers l’avaient bien prévue, ainsi que d’autres scénarios. C’est en faisant basculer sa cavalerie germaine et romaine, en réserve, d’un front sur l’autre, qu’il l’a emporté... comme il l’avait prévu. Cette réaction romaine - ne soyons pas, là aussi, naïfs - Vercingétorix et ses officiers l’avaient, eux aussi, prévue. C’est bien pour cela qu’ils avaient donné au reste de l’armée de secours la mission de bloquer les camps de la plaine pour empêcher la cavalerie germaine d’en sortir.

21 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON