Courbe de Kuznets : des inégalités vers l’environnement

À la suite d’un précédent article sur l’approche économique et ses difficultés à modéliser la problématique environnementale, cet article s’inscrit dans une approche de sensibilisation citoyenne aux diverses théories mathématisées qui sont proposées pour tenir compte de l’économie comme d’une science d’activité humaine s’insérant dans la sphère naturelle. Le but consiste à tenter de faire comprendre qu’il ne suffit pas de théoriser mathématiquement pour que le modèle qui en résulte tende à représenter la réalité, bien que l’approche scientifique ait pour but de mathématiser certains domaines, les théories sont soumises aux dures réalités de notre monde qui en affirment ou en infirment les fondements. Notre propos se focalise principalement sur l’approche néoclassique et ses préceptes qui sont aujourd’hui en application.

Introduction

La soutenabilité, née du rapport Meadows [1] en 1972, devient une nécessité incontournable qu’il faut théoriser dans l’approche mathématique de l’économie [2]. La définition de la soutenabilité reste suffisamment souple pour que tous les paradigmes puissent adapter leur logique à ce nouvel impératif ; encore faut-il qu’il corresponde à la réalité.

Une approche de la soutenabilité permet de se poser les questions cruciales. Le niveau global actuel de production est-il soutenable ? La contrainte environnementale sur la croissance des richesses n’est-elle pas si contraignante qu’elle remet en cause sa viabilité ? A ces questions, une seule réponse émane des économistes néoclassiques ; la solution est la croissance. Leur argument repose sur une théorisation menant à une courbe environnementale de Kuznets. L’idée sous-jacente est assez bien traduite par Beckerman : « Il y a une évidence claire que, bien que la croissance économique provoque normalement des dégradations environnementales aux premiers stades, à la fin le meilleur - et probablement le seul - sentier pour retrouver un environnement décent dans la plupart des pays est de devenir riche. » [3] Nous allons tenter de montrer toute la difficulté que rencontrent les économistes néoclassiques, tenants du modèle économique que nous appliquons aujourd’hui, à intégrer les contraintes écologiques dans leur modélisation mathématique. La plupart des travaux cités sont de l’ordre de l’économétrie.

Les inégalités sociales au regard de la croissance

L’économie s’interroge depuis longtemps sur le lien entre la répartition et la production, les grandes théories historiques de la production et de l’allocation des ressources étant également des théories de la répartition et de la formation du prix des ressources [4]. Durant les années 1990, une abondante littérature est revenue sur la question, à la suite de nouvelles théories de la croissance. La disponibilité d’une base de données internationale à couverture large sur les inégalités de revenu, réunie par la Banque mondiale [5], a contribué à relancer une série de travaux économétriques

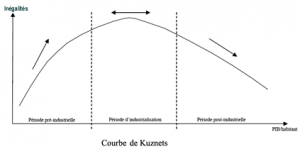

La relation en cloche, découverte par Kuznets en 1955 [6] permet de mettre en évidence la relation entre les inégalités sociales et le PIB par habitant. Bien que cette approche des inégalités sociales soit toujours débattue [7], les économistes néoclassiques considèrent qu’elle est l’approche la plus pertinente à appliquer ; elle prône la croissance perpétuelle qui garantit le règne du marché, seul régulateur possible.

Jusqu’au début des années 1990, tous les travaux ont été consacrés à cette relation de causalité allant de la croissance vers les inégalités ; nous pourrions citer les modèles de Stiglitz [8] et Bourguignon [9] par adaptation du modèle de Solow. En 1993, quelques réserves furent émises [10 & 11] sur la sensibilité des estimations aux formes fonctionnelles testées et à la composition des échantillons. Nous ne nous perdrons pas dans toutes les autres approches qui ont inversé la relation entre croissance et inégalité dont certaines mettent en évidence que, plus il y a inégalité, plus cela génère de la croissance et les études qui expriment le contraire ; il faut cependant souligner que l’inversion montre un effet des inégalités sur la croissance.

Ce qui reste critiquable sur l’ensemble des approches, critiques que nous pourrions émettre pour tous les travaux économétriques de nature empirique, est l’utilisation de biais de sélection d’une part (typiquement, les analyses portent sur une cinquantaine de pays, parmi lesquels les pays de l’OCDE sont surreprésentés), et de biais d’endogénéité d’autre part (la variance intertemporelle exploitable est très inférieure à la variance interindividuelle).

Controverse de Kuznets sur les inégalités

La courbe de Kuznets est toujours prise comme élément référent pour insister sur le fait que seule la croissance, dans un marché fonctionnant sans entrave, politique ou sociale, doit permettre une régulation du facteur d’inégalité.

Cependant, il faut souligner que les travaux de Kuznets insistent sur le fait que les inégalités ne peuvent tendre vers la réduction que par des mécanismes sociaux et politiques, donc à tendance interventionniste. Par contre, ces travaux ne tenant pas compte de ces données exogènes montrent que le modèle met en évidence un phénomène purement mécanique. Il existe là une certaine contradiction entre le modèle et l’argumentation.

Quant à l’échantillon de base servant à l’étude, il n’est pas représentatif ; la prédominance des pays développés de l’OCDE atténue la pertinence des résultats. Par ailleurs, cela laisse supposer que, pour un niveau de PIB par tête, nous pouvons déterminer approximativement un niveau d’inégalité ; ce qui ne se vérifie pas selon les contextes culturels des différents pays (incidences géographiques, politiques...).

Nous pourrions tout autant émettre une critique sur l’approche mathématique. Si la méthode des moindres carrés peut être utilisée afin de définir une fonction mathématique à partir d’un nuage de points, ce n’est pas la seule méthode qui existe. Pour s’assurer de la pertinence de l’utilisation, il faut démontrer que cette méthode est la plus adaptée ; ce qui n’est pas fait. Ensuite, la méthode des moindres carrés souffre d’inexactitude dès lors que les données ont une influence réciproque entre elles ; ce que nous nommons des simultanéités. Si la méthode est pertinente, cela revient à admettre que les inégalités n’ont pas d’incidence sur l’évolution du PIB par tête, donc de la croissance ; alors que toutes les études d’inversion de l’abscisse et de l’ordonnée montrent le contraire. Il faut donc poser l’hypothèse irréaliste que la pauvreté n’a pas d’incidence sur la croissance.

Si nous reprenons des travaux réalisés par pays [12] et non en fusionnant l’ensemble des nations étudiées, il ressort que l’hypothèse de Kuznets, considérée quasiment comme loi fondamentale par l’économie néoclassique, est rejetée dans 90 % des cas.

Kuznets : application au paradigme environnemental

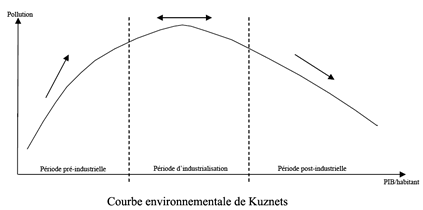

Afin de résoudre les problématiques environnementales qui leurs sont posées, les économistes néoclassiques argumentent sur une théorisation menant à une courbe environnementale de Kuznets ; la relation entre pollution et niveau de revenu par tête, si la pollution croît durant la phase de développement, elle décroît pour les pays riches. Ce qui mène à ce résultat est plus que contestable, tout repose sur des études empiriques limitées à certains polluants à portée localisée puis à une généralisation à l’ensemble de l’écosystème.

Les éléments primordiaux de base sont reconnus par les économistes, la croissance de production nécessite plus d’exploitation de ressources et génère plus de déchets et produits polluants. L’hypothèse néoclassique étant qu’au-delà d’un certain seuil de développement une société s’orientera vers des activités plus propres ; donc le rapport des émissions au regard de l’augmentation du PIB par tête baisse. En d’autres termes, le PIB augmentant (croissance), le taux de rejet tend à stagner. Ce stade passé, une société possède la capacité d’investir une part de ses richesses dans la recherche et le développement de moyens de production plus respectueux de l’environnement ; ce qui tend à faire baisser les émissions tout en augmentant le PIB. Ces effets seraient exprimés par des principes d’évolution sociale et de revendications politiques.

L’approche de la problématique écologique sous l’angle d’une courbe environnementale de Kuznets est la résultante d’une étude économétrique, donc empirique [13]. Les fondateurs exploitent les données d’un programme mondial de surveillance établi par le Global Environmental Monitoring System (GEMS) répertoriant des concentrations de polluants, appliquent la méthode des moindres carrés généralisés pour en déduire un modèle de forme réduite. En introduisant la densité de population et un paramètre temporel linéaire, ils déterminent une modélisation mathématique générale applicable à l’environnement donnant la forme de la courbe de Kuznet. Bien que les auteurs aient exprimé que : « il n’y a aucune raison de croire que ce processus a été automatique [...] les exemples de diminution des dégradations suggèrent que le lien le plus fort entre revenu et pollution s’effectue par une réponse politique induite » [14], il n’en reste pas moins que cette vision est partagée par nos politiques [15]. Une autre approche basée sur l’évaluation d’émission de polluants, sur les bases des données du World Resources Institute (WRI) est faite [16] et fournie un résultat confirmant la courbe environnementale de Kuznets avec un résultat menant à des pics par polluant bien supérieurs à ceux établis par Grossman et Krueger.

Kuznets et approche environnementale

Une nouvelle étude économétrique est réalisée en 2000 sur les bases du GEMS dont les données ont été enrichies par l’apport d’informations sur dix années supplémentaires [17]. Cette étude met en évidence qu’avec un polluant tel que le dioxyde de soufre (SO2), la courbe prend la forme d’un « N » et non d’un « U inversé ». Bien que l’existence d’une courbe de Kuznets soit remise en cause par l’étude, les auteurs affirment en conclusion que l’existence d’une courbe environnementale de Kuznets est tout à fait probable et que leur base de données est certainement trop peu représentative. Mais alors que dire de celle de Grossman et Krueger qui est plus restreinte en terme de données exploitables ?

Stern et Common [18] réalisent une étude économétrique sur les bases de données émanant du département américain de l’énergie sur les concentrations de dioxyde de souffre. Ils mettent en évidence que le panel de représentation des pays sur les diverses études modifie le résultat des études ; les précédentes études ayant une forte représentation des pays de l’OCDE. Ils démontrent, lorsque les pays en développement sont mieux pris en compte, que l’existence d’une courbe environnementale de Kuznets est remise en cause.

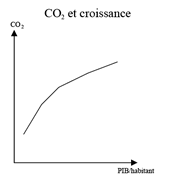

Plusieurs travaux ([19], [20], [21]) montrent que l’approche par une courbe environnementale de Kuznets est plus que contestable ; elle ne pourrait être envisagée sans circonspection pour les émissions de dioxyde de souffre mais en aucun cas pour les rejets carbonés ; ce qui contredit radicalement les positions de Beckerman. « Bien que certaines études empiriques indiquent que la croissance économique peut être associée à l’amélioration de quelques indicateurs environnementaux, elles n’impliquent pas que la croissance économique suffit à améliorer l’état de l’environnement en général » [22] serait une approche plus réaliste.

Controverse de la courbe de Kuznets environnementale

Les approches vues précédemment s’accordent a apprécier l’effet de la croissance sur l’environnement en partant d’études empiriques utilisant la méthode des moindres carrés pour orienter leurs études vers une généralisation permettant d’établir un modèle mathématique de prévision.

L’une des problématiques majeures d’une telle démarche consiste à ignorer les effets de la dégradation environnementale sur la croissance économique ; ce qui rejoint la critique de l’approche kuznetsienne face aux simultanéités. En effet, d’après ces approches, une pluie acide, résultante de la dégradation climatique, n’aura strictement aucun effet économique sur les exploitations forestières.

Une étude [23] sur la fluctuation des émissions de CO2 utilisant des systèmes dynamiques non linéaires (approche thermodynamique) met en évidence des transitions brutales après avoir suivies des équilibres ponctués. Ces transitions émanent d’un choc exogène et se vérifient pour des pays à niveaux de richesses très différents. Ce qui montre qu’il est nécessaire de conduire des études par pays ; mais les données par pays sont peu disponibles et surtout manquent de continuité temporelle.

Conclusion

En présence de simultanéité, les coefficients d’une régression par les moindres carrés sont biaisés, les résultats sont erronés ; cette méthode n’est donc que très peu pertinente pour assurer des résultats probant. Sachant que cette méthode donne des tendances à probabilité faible lorsqu’elle est bien utilisée, il conviendrait de modérer quelque peu les conclusions qui découlent d’études reposant sur cette formalisation ; considérer les conclusions d’une telle étude comme une loi quasiment fondamentale comme le font les économistes néoclassiques est une véritable ineptie.

Tant que les économistes néoclassiques s’appliqueront à croire en la croissance dont le seul Dieu est le marché, et non à tenter de savoir pour connaître, leur crédibilité sera, à mon sens, plus que douteuse. Un scientifique constatant que son modèle est contredit par la dure réalité qui nous entoure reverra son approche ; en ce sens, les économistes néoclassiques ne sont pas des scientifiques ; il ne suffit pas d’utiliser des outils mathématiques pour revendiquer ce statut !

[1] http://www.clubofrome.org/docs/limits.rtf

[2] http://www.wikilivres.info/wiki/index.php/Rapport_Brundtland

[3] Beckerman, W., 1992, “Economic Growth and the Environment : Whose Growth ? Whose Environment ?” in World Development, Vol.20, Issue 4, p.481-496

[4] Schumpeter J. A., 1954, “Histoire de l’analyse économique”, tome III, Gallimard, Paris, traduction française 1983.

[5] Deininger K., Squire L., 1996, “A New Data Set Measuring Income Inequality”, The World Bank Economic Review, 10(3), 565-591

[6] Kuznets S., 1955, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, 45(1), 1-28.

[7] Damian, M. et al., 2001, “Commerce international et développement soutenable”, Economica

[8] Stiglitz J., 1969, “Distribution of Income and Wealth Among Individuals”, Econometrica, 37(3), 382-397.

[9] Bourguignon F., Morrisson C., 1990, “Income distribution, Development and Foreign Trade : a Cross-Sectional Analysis”, European Economic Review, 34, 1113-1132.

[10] Anand S., Kanbur S.M.R., 1993, “The Kuznets Process and the Inequality Development Relationship”, Journal of Development Economics, 40, 25-40.

[11] Anand S., Kanbur S.M.R., 1993, “Inequality and development, A critique”, Journal of Development Economics, 41, 25-40.

[12] Deininger K. et L. Squire, 1998 “New ways of looking at old issues : inequality and growth.”, Journal of Development Economics 57:259-287.

[13] Grossman, G. et Krueger, A., 1994, “Economic Growth and the Environment”, NBER, WP n°4634

[14] Grossman G.M., Krueger A.B., 1995, “Economic Growth and the Environment”, Quartely Journal of Economics, 2, 353-377.

[15] http://www.senat.fr/rap/r03-233/r03-23324.html

[16] Selden, T. et Song, D., 1994, “Environmental Quality and Development : is there an EKC for Air Pollution ?”, Journal of Environmental Economics and Management Vol. 27 p.147-162

[17] Harbaugh, W., Levinson, A. et Wilson, D. 2000, Reexamining the Empirical Evidence for an EKC, NBER, WP n°7711

[18] Stern, D. I. and Common, M. S., 2001. Is there an environmental Kuznets curve for sulfur ? Journal of Environmental Economics and Environmental Management, 41 : 162-178.

[19] De Bruyn, S. M. et al., 1998, Economic Growth and Emissions : Reconsidering the Empirical Basis of Environmental Kuznets Curves, Ecological Economics n°25, p.161-175

[20] Holtz-Eakin, D. et Selden, T. 1995, Stoking the Fires ? CO2 Emissions and Economic Growth, Journal of Public Economics, n°57, p.85-101

[21] Grimes, P. et Roberts, J. 1997, Carbon Intensity and Economic Development 1962-1991, a Brief Exploration of the EKC, World Development, Vol. 25 n°2, p.191-198

[22] Arrow, K. et al. 1995, Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment, Science, n°268, p.520-521

[23] Moomaw et Unruh 1998, An Alternative Analysis of Apparent EKC-Type Transitions, Ecological Economics n°25, p.221-229

Documents joints à cet article

11 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

, tant il me sera impossible de le prouver ... sauf à poser des hypothèses irréalistes !

, tant il me sera impossible de le prouver ... sauf à poser des hypothèses irréalistes !