Stratégies contre le silence

« La mort ne surprend point le sage ; il est toujours prêt à partir », écrit La Fontaine (« La Mort et le Mourant »). « Il est incertain où la mort nous attende, attendons la par tout. La préméditation de la mort, est préméditation de la liberté. Qui a apris à mourir, il a desapris à servir », affirme Montaigne à la suite des stoïciens (Essais, I, XIX, « Que philosopher c’est apprendre à mourir »).

Toute peur, qu’elle soit maquillée de futile ou d’ultime, est un esclavage. Réserver à notre prochaine et totale absence du monde des plages fréquentes de représentation mentale, n’épuise donc pas toute révolte de la conscience devant la certitude de sa finitude, mais permet d’en domestiquer un tant soi peu l’effroi. En bonne stratège, la pensée de la mort s’utilise en outre comme électuaire efficace contre cette perte de temps qu’est la peine à vivre : consommer des durées indues à craindre, geindre ou feindre, comme s’il s’agissait d’expérimentations à mener dans une existence avant de pouvoir en corriger les résultats dans une autre, conduit à mésuser gravement de ses possibilités de bonheur, à ne pas accorder à sa vie la considération que sa fragilité lui devrait. Une vie que l’on néglige ou craint de s’efforcer à mettre en accord avec ses désirs, aspirations, idéaux, avec l’ensemble du paysage intérieur de notre conscience, est un lac d’ennui et d’inutilité opaque. A trop gâcher, notre vie n’est plus flux primordial mais mortier épais…

Introduire l’idée forte de la mort au sein d’une attitude quotidienne précédemment trop heurtée, circonspecte ou lénifiante, contribue ainsi à la contenir dans des limites philosophiquement utiles et à l’empêcher de s’inviter en subreptice dans le reste de l’existence ; car la mort est sournoise et prend le masque de bien des renoncements, des lâchetés, des résignations, des irritations, des ressentiments. Pour éviter que ses méfaits explosent un jour à notre conscience en une gerbe horrifique de regrets, il faut la traquer sans relâche dans les méandres de notre réalité, cracher son goût dès qu’il nous monte à la bouche. « L’amour de la vie, hors duquel l’amour n’est que foutaise », écrit le situationniste Raoul Vaneigem (Entre le deuil du monde et la joie de vivre). « Suis-je parvenu à me défaire de la pliure que le pointillé du sursis imprime aux existences ? (…) La crainte est au centre d’un monde sans cœur. (…) Combien d’années a-t-il fallu pour que la vie s’incarne en moi, pour qu’elle devienne au sein de mes déséquilibres le centre de gravité, au fond de mes déperditions le pôle d’irradiation ? »… Et si l’on ignore encore comment bien vivre, ne pas oublier que donner de soi à autrui, créer, apprendre et réfléchir, produire de l’amour et de l’art, restent les meilleures façons de conférer à nos actes la nécessité qui nous est propre. Nous sommes notre sens et notre cause.

Mais lorsqu’il n’y a vraiment plus rien à jouir, plus personne à réjouir, quitter la vie… Pour Spinoza, le suicide est l’échec du conatus (le désir de chacun de persévérer dans son être) ; l’esprit s’engloutit, mutilé par les passions tristes. Mais que l’on cherche, en s’annihilant volontairement, à détruire la déchéance de l’extrême vieillesse, les souffrances de la maladie incurable, ou une douleur psychologique insupportable, ne peut-on cependant considérer le suicide, en tant que produit de notre choix de circonstance et de temporalité, comme la moins mauvaise des fins ? Par rapport à la troisième, les deux premières raisons semblent toutefois plus solidement objectives parce que totalement extérieures à nous au sens spinozien : les souffrances physiques ne font pas partie de notre essence, mais découlent de contraintes biologiques ; alors que se tuer par amour, par exemple, est un produit de notre imaginaire, de la narrativité dont nous sommes pétris. Mais il n’y a dans les faits aucune différence : les peines morales (comme d’ailleurs les satisfactions) acquièrent pour nous une réalité aussi pure que les phénomènes naturels qui touchent notre corps.

On peut aussi envisager le suicide comme un acte de liberté philosophique. Ne plus trembler devant la fatalité et l’ignorance du moment où elle se manifestera, mais lucidement décider de ne plus persévérer dans son être. Vivre debout, en tâchant d’épuiser de chaque journée toute possibilité d’intensité, de satisfaction, de jubilation, puis tomber d’un coup, comme un arbre… Spinoza nie pourtant le suicide, quelques soient ses causes, comme manifestation volontaire, lui donnant une explication qu’on pourrait qualifier de moléculaire. « Spinoza ramène le suicide à une maladie d’erreur. A savoir : toute une zone de particules sous des rapports donnés, ne reconnaissent plus les autres particules sous leurs autres rapports comme étant les leurs, et se retournent contre elles. Si bien qu’il faudrait dire des maladies auto-immunes, à la lettre, que ce sont des suicides organiques. Tout comme les suicides sont des espèces de maladies auto-immunes psychiques », analysait Gilles Deleuze (cours du 6/1/81 à l’Université de Saint-Denis) - ce qui n’a pas empêché le philosophe d’y succomber puisqu’il s’est défenestré en 1995… Tout effort pour motiver le suicide serait ainsi une tentative de rationalisation d’un processus pathologique.

Du suicide philosophique, il resterait donc seulement l’idée à caresser : « la pensée du suicide est une puissante consolation : elle nous aide à passer maintes mauvaises nuits » écrit Nietzsche (Par delà Bien et Mal). En tant qu’éventualité d’achèvement d’une vie accomplie, le suicide est un éperon pour la pensée, une incitation à toujours poursuivre le travail inachevé de la production de sens, un regard aiguisé sur la contingence. Pureté de contingence qu’on ne rencontre cependant jamais ; un acte qui à chaque instant peut ne pas être, s’extrait d’un déterminisme dont il nous est impossible, pilotés que nous sommes par les gènes et les affects de notre condition humaine, de totalement nous départir. Notre liberté s’arrêterait ainsi à la connaissance des actions possibles, sans se prolonger dans leur réalisation : le suicide, dissolution effective de nos atomes au sein du monde, est forcément toujours une perte d’autonomie, une anticipation sur la soumission finale.

L’éparpillement ultime de soi, que constitue ce passage entre une liberté de mots et un assujettissement de fait, peut se comprendre par conséquent comme le dernier stade de la Nausée existentielle décrite par Hofmannsthal, Musil ou Sartre : l’impuissance à établir des rapports ordinaires avec les choses et avec autrui, la scission douloureuse entre le langage et la pensée, l’évanouissement de la capacité de synthèse, la fragmentation du réel en minuscules morceaux que la perception ne parvient plus à relier, la survie à coups de petites euphories aussitôt évanouies, c’est la perte vertigineuse et écoeurante de l’unité de l’Etre.

Fulgurance de la vision « moléculaire » de Spinoza qui annonçait, deux siècles et demi avant la psychanalyse, l’angoisse de néantisation qui saisit ceux qui sont atteints par une sensation terrifiante de dépersonnalisation, de disparition du Moi. Mais la psychologie ne suffit peut-être pas à rendre compte du profond défaut de cohésion qu’est la perte d’identité. Des analogies fondamentales ne se trament-elles pas entre le petit échantillon d’architecture cellulaire que nous formons et la vastitude infinie ou indéfinie dont nous sommes issus ? La physique quantique démontre qu’au niveau subatomique, l’état de la matière dépend de l’observateur ; hors notre regard embrassant, le monde serait donc non seulement neutre de beauté, mais ne ressemblerait qu’à une sorte d’agrégat perpétuellement hésitant. Peut-être alors qu’on se tue quand on ne sait plus voir du monde que ses erratiques composants, et que crie en nous le pulvérulent vertige de cet émiettement...

Pour bien vivre, la mort est utile, pourvu qu’on n’oublie pas que sa couleur est silence d‘atomes solitaires…

29 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

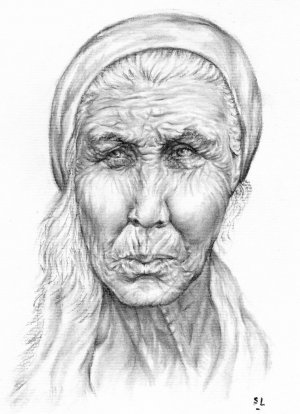

Merci pour ce beau texte littéraire. Etes-vous également l’auteuse de ce remarquable dessin ?

Merci pour ce beau texte littéraire. Etes-vous également l’auteuse de ce remarquable dessin ?