La fin du monde aura bien lieu pour les biologistes : Révolution copernicienne en génétique. L’énigme de l’ADN

Bien évidemment, ce 21 décembre 2012 est une date très courue car elle est porteuse de fins, à la fois réelles et symboliques. Deux choses s’achèvent en effet le 21 décembre. D’abord c’est la fin de l’automne et officiellement dans notre calendrier, le début de l’hiver. Et pour les mômes, c’est aussi un instant de joie car le premier semestre scolaire s’achève, leur offrant tout le loisir pour contempler les lumières de Noël en pensant aux cadeaux. Ce 21 décembre est une grosse farce qui scinde l’humanité en trois, d’abord les bons vivants qui en rigolent, puis les névrosés qui s’inquiètent et enfin les psychotiques qui construisent une arche ou se déplacent à Bugarach pour attendre les martiens venir les chercher. J’ai oublié une quatrième catégorie, celle des sages et des doctes perplexes profitant de cette occasion pour méditer sur la fin d’une époque, d’un cycle, bref sur une mutation devenue passage obligé pour notre civilisation moderniste qui ne peut plus continuer ainsi. L’histoire est entrecoupée de ces périodes où les consciences changent et les connaissances avec. Je suis convaincu d’un prochain changement de paradigme concernant plusieurs champs et notamment la biologie mais je ne sais pas si les consciences vont aussi évoluer et les sociétés avec.

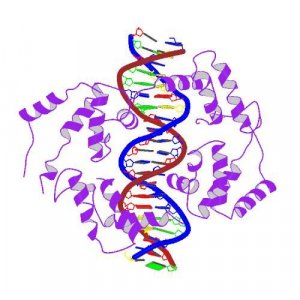

Je profite de l’occasion pour signaler aux biologistes moléculaires, cellulaires, aux généticiens et évolutionnistes, que l’ancien monde théorique auquel ils ont adhéré risque bien de s’écrouler. Un peu comme la physique à l’époque d’Einstein puis de la mécanique quantique. Ce n’est pas facile d’entendre le changement mais après tout, lorsque Darwin publia son ouvrage, il ne se trouva qu’une minorité pour y croire, la grande majorité étant effrayée de penser que l’homme est le résultat de transformations biologiques et non pas une création de Dieu. Maintenant que l’évolution est un fait acquis et théorisé, il est possible de réfléchir aux systèmes vivants et s’interroger sur les origines de la vie. Les nouvelles avancées théoriques et empiriques sont disponibles. Un nouveau paradigme se dessine. Avec l’information biologique et le calcul au centre du dispositif. Et à la clé, quelques renversements d’importance parmi lesquels on peut placer la réintroduction de la finalité mais aussi une révolution copernicienne portant sur l’ADN et l’épigénome. Les biologistes vont voir apparaître un nouveau monde théorique, une vision inédite et étonnante du vivant. Je ne livre ici qu’une pièce du puzzle. C’est trop pour les uns et pas assez pour les autres. J’avoue être assez indécis sur la stratégie à employer pour exposer l’ensemble de ma théorie. Ce sera disons le réveil de l’intériorité dans la nature. Voici donc quelques lignes. Bonnes vacances et revenez changés.

REVOLUTION COPERNICIENNE

L’ambivalence de l’ADN entre mémoire et invention

On peut lire dans certaines discussions scientifiques des allusions au paradoxe concernant ce génome qui se réplique avec une précision impressionnante, sans erreurs, avec en plus des systèmes de réparation permettant de rectifier d’éventuelles « coquilles génétiques ». Alors que si l’on questionne le génome du point de vue de l’évolution, on s’aperçoit que l’ADN mute, se modifiant en conjonction avec deux processus évolutifs que sont l’adaptation et la spéciation. Il existe donc des mécanismes permettant au génome de se transformer. De ce constat découle l’une des plus importantes conjectures engageant la compréhension essentielle de la logique en œuvre dans le vivant. Les mutations de l’ADN responsables des évolutions (avec le concours de la sélection naturelle) sont-elles le fruit du hasard ou bien peu ou prou orientées grâce à des processus qu’il faut élucider et qu’on pourrait qualifier d’inventifs ? On sait au moins quelques choses, ce sont les mécanismes de modification ou de réorganisation du génome, qui bien souvent concernent des gènes, comme lors des duplications singulières, avec aussi ces gènes sauteurs que sont les transposons, tandis que lors des divisions de la méiose suivies de l’union des deux génomes issus des gamètes, on assiste à une réorganisation des chromosomes. Cette étrange loterie génomique permet d’engendrer des organismes qui sont des copies presque conformes de leurs parents. De plus, on sait que les virus peuvent s’intégrer dans le génome si bien que les espèces ne sont pas maîtres de l’information génétique. D’ailleurs des études ont montré l’origine virale d’une portion de l’ADN humain alors que certains virus peuvent affecter les cellules souches et engendrer des malformations. Que penser alors ? Le génome est-il un dispositif d’invention ou de mémoire ? Peut-être les deux mais c’est surtout la mémoire qui semble être le motif de l’existence de l’ADN, pour autant qu’il y ait un motif, voire même une finalité dans le développement des inventions moléculaires à l’origine de la vie. Une piste de réflexion consisterait à envisager la vie comme une tension entre l’invention et la conservation. De là découleraient des mécanismes génétiques et génomiques pouvant être corrélés aux inventions et conservations. Pareillement, la nature verrait les espèces déployer des comportements servant l’inventivité ou la conservation. D’après Henry Heng, la sexualité animale serait non pas une source de transformation mais un dispositif de sauvegarde garantissant l’intégrité et la viabilité du génome.

La logique moléculaire et la place de l’information génétique

La séquence causale génétique, autrement dit ce qui un temps fut désigné comme dogme central de la biologie, a laissé accroire à un rôle déterminant du génome, voire carrément un déterminisme génétique. Pour le dire avec une formule simpliste, nous, humains et eux, les autres espèces, serions le produit d’un génome. Et les évolutionnistes ajoutent que ce génome a franchi toutes les étapes de la sélection naturelle. Plus personne ne croit à un schéma aussi simpliste mais la plupart sont encore tributaires de cette séquence causale qu’il est possible de renverser en supposant que l’ADN n’ait pas le statut de cette instance décisive qu’on lui attribue dans la genèse du vivant mais plutôt un instrument devenu indispensable à la vie. Cette réflexion n’est pas simple. Les mécanismes et les analyses moléculaires se chiffrent en dizaines de milliers de données formelles. Impossible à intégrer dans la pensée et donc, un recours aux notions scientifiques est indispensable. Le schéma classique repose sur le doublet phénotype génotypique qui est pertinent pour un organisme autant que pour une cellule. Un schéma plus précis utilise trois notions, génome, épigénome, protéome. On peut dès lors supposer que le protéome exerce un contrôle sur le génome en jouant sur l’épigénome. Ou bien envisager une sorte de dialectique entre protéome et génome.

L’option théorique que je propose consiste à supposer que l’ADN fonctionne en étant sous la gouverne du protéome plutôt que l’inverse. Cette hypothèse permet d’éclairer autant la compréhension du vivant au niveau moléculaire que les stratégies de recherche visant à trouver ces mécanismes. D’ailleurs, beaucoup de résultats tendent à montrer que le génome et les gènes sont susceptibles de réagir suite à des signaux provenant de la cellule. Ces phénomènes ne peuvent être décrits que d’une seule manière mais ils peuvent être cadrés en choisissant au sein d’une alternative entre deux perspectives. La chose certaine étant que le génome et le protéome interagissent. Reste maintenant à décider quelle est la source des processus, pour autant qu’il y en ait une plutôt qu’une pluralité. L’interprétation classique énonce que le protéome et l’épigénome régulent le fonctionnement des gènes, lesquels sont à la source des « instructions » moléculaires permettant le développement de l’organisme et son fonctionnement. Mais rien n’interdit de penser le contraire et de supposer que les gènes sont les instruments de la cellule et de son protéome. La cellule enverrait alors au noyau des instructions, comme si l’ADN était une encyclopédie « génopédia » (avec modifications des données et des copiés collés sous forme de rétrotransposons par exemple). Ce qui ferait jouer à l’épigénome le rôle d’un moteur de recherche. Cette hypothèse semble étrange, contrevenant à la pensée dominante mettant le génome, avec ou sans son allié l’épigénome, à la source de l’ontogenèse et de l’évolution. Il faut néanmoins reconnaître le caractère extrêmement conjecturel de cette hypothèse en la considérant d’abord comme porteuse d’une heuristique visant à « pister » parmi les innombrables mécanismes moléculaires ceux qui renforcent cette vision. Puis en concevant que la réalité des « sources moléculaires du vivant » se situe peut-être dans un intervalle placé entre la thèse du tout génomique et l’antithèse du tout protéomique. Mais en accordant la primauté de l’efficience au protéome (concevable comme « connectome »), ce qui paraît assez révolutionnaire.

38 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

Laissons souper et souffler Bernard.

Laissons souper et souffler Bernard.