Les origines floues de l’Homo Sapiens

L’histoire des Hommes en tant qu’espèce commence, il y a environ 6,3 millions d’années dans le ventre d’une femelle d’un animal du genre Hominini. Dans un œuf fécondé, 2 chromosomes, les numéros 2 et le 3 de nos ancêtres communs avec le chimpanzé, se sont soudés pour former le numéro 2 spécifique aux humains.

L’histoire des Hommes en tant qu’espèce commence, il y a environ 6,3 millions d’années dans le ventre d’une femelle d’un animal du genre Hominini. Dans un œuf fécondé, 2 chromosomes, les numéros 2 et le 3 de nos ancêtres communs avec le chimpanzé, se sont soudés pour former le numéro 2 spécifique aux humains.A l’autre extrémité de cette chaîne, le premier chaînon s’est formé sous une forme et dans des conditions, qui restent à élucider. C’était, il y a 3,8 milliards d’années, soit peu de temps après le dernier grand bombardement d’astéroïdes subi par notre planète.

Le genre Homo n’est pas apparu subitement, il y a 2,5 millions d’années avec l’Homo Habilis. Contrairement à ce que l’on pensait depuis Lamarck, ce précurseur sous-estimé de Darwin, la séparation des espèces ne se fait pas brutalement, par le départ de groupes emportant un stock de gènes statistiquement différents de celui du groupe initial. Ce schéma s’applique plutôt aux espèces dans leur phase d’expansion sur des variations génétiques infimes. Variations qui permettent aux chercheurs de retracer les déplacements transcontinentaux des humains dans le temps.

Aujourd’hui, les chercheurs décrivent l’évolution des espèces par une séparation lente à partir d’une soupe chromosomique formée par un petit groupe initial mutant et leurs congénères proches. Ce n’est que lorsque les populations deviennent inter stériles, à la suite d’une longue séparation physique, que l’on peut parler d’espèces différentes.

Les causes de ces longues séparations nécessaires à la différenciation définitive peuvent être des obstacles naturels, un désert, un bras de mer, une chaîne de montagnes ou un milieu naturel différent, forêts, savanes, montagnes, ou encore être la conséquence d’une épidémie dévastatrice, ne laissant que quelques survivants.

Jusqu’à la révolution néolithique, les hominines n’ont jamais été très nombreux, quelques dizaines de milliers au plus. Ce nombre a peu progressé pendant les phases d’expansion planétaire. Cette faible population associée aux conditions exceptionnelles qui permettent aux fossiles de se conserver, expliquent la grande rareté des découvertes et leur pauvreté. Dans ces conditions on comprend la grande prudence des chercheurs à conclure définitivement sur les lieux d’apparition des espèces d’Australopithèques ou de tel ou tel Homo, y compris de l’Homo Sapiens.

L’histoire des Hommes en tant qu’espèce est d’abord une histoire de chromosomes et de goulets génétiques. Elle commence, il y a environ 6,3 millions d’années, à peu près à l’époque de la différenciation entre les Gorillini et les Hominini, dans le ventre d’une femelle d’un animal du genre Hominini. Dans un œuf fécondé, 2 chromosomes, les numéros 2 et le 3 restés intacts chez le gorille et le chimpanzé, se sont soudés pour former le numéro 2 spécifique aux humains. C’est un phénomène extrêmement rare d’autant que ce(tte) mutant(e) a survécu et a fait souche. Il (elle) a transmis sa mutation à plusieurs de ses descendants par des croisements nécessairement consanguins, seule façon de permettre la multiplication de porteurs de cette mutation. Ces individus, mâles et femelles, par leur apparence et leur comportement restaient tout à fait acceptables sexuellement par le groupe auquel ils appartenaient. Dans le cas contraire, ils n’auraient pas prospéré.

Des ré hybridations impliquant de nouvelles modifications chromosomiques se sont produites pendant le temps de la divergence de 2,2 millions d’années (Entre 8,4 et 6,2 millions d’années) entre Homininés avant la séparation des Gorillini, puis encore 1,8 millions d’années entre Hominini (6,2 et 4,6 millions d’années) avant la séparation des Panines et des Hominines.

Des re hybridations sporadiques se sont probablement produites entre certaines espèces d’Australopithèques fréquentant les mêmes zones géographiques aux mêmes époques. Les premiers individus sont apparus il y a 4,6 millions d’années. Les échanges génétiques se seraient prolongés jusqu’à l’apparition de l’Homo Habilis, il y a seulement 2,5 millions d’années.

Les accidents chromosomiques sont rares et leurs conséquences varient. Les chercheurs ont pu repérer 10 accidents chromosomiques différents s’étalant sur les 4 millions d’années qui on vu nos ancêtres évoluer de l’Hominidé à l’Hominine.

A la séparation définitive des 2 espèces Hominini, les différences chromosomiques étaient certainement moindres qu’aujourd’hui étant donné la tendance des gènes non fonctionnels à disparaître. Par exemple, nous avons perdu 36 gènes correspondant à des récepteurs olfactifs. La perte du gène de la Kératine, produisant un amincissement des poils et cheveux, s'est produite, il y a moins de 240 000 ans.

Quelques 4,6 millions d’années d’évolution plus tard, nous gardons avec le chimpanzé, 13 paires de chromosomes pratiquement identiques, 6 restées très proches et 98,77 % de gènes en commun. Avec le gorille, resté au pied de l’arbre Hominini, nous avons la paire de chromosomes numéro 15 et plus de 98% de gènes communs.

Le penchant pour les paléontologues de considérer l’Homme comme le sommet de l’évolution et de ne voir dans les fossiles hominidés qu’ils découvrent que des ancêtres de l’homme plutôt que d’autres grands singes entraîne de nombreuses polémiques, des batailles d’ego et des rancunes. Cela s’explique par la différence de traitement et de couverture médiatiques. Personne n’est devenu célèbre en découvrant l’ancêtre du gorille ou du chimpanzé. Le minimum est d’entretenir le doute et donc la polémique.

On ne peut exclure que certains des australopithèques découverts soient les ancêtres des gorilles ou des chimpanzés, que d’autres n’aient pas eu de descendance et que nos ancêtres directs n’aient laissé aucune trace.

Par exemple, Toumaï, daté d’environ 7 millions d’années, est trop vieux pour avoir hérité de la paire numéro 2 du chromosome humain. Comme il est tout de même assez proche de la divergence, ses découvreurs se consolent en évoquant l’hypothèse du chaînon manquant.

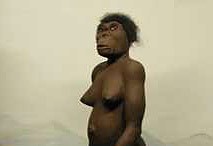

Quant à Lucie, la célèbre Australopithèque Afarensis, elle vivait il y a 3,2 millions d’année dans la vallée de l’Omo. Son squelette presque complet est plus proche de celui des Panines que des Hominines, et il est fort probable qu’elle ait eu un pelage. Certains n’hésitent cependant pas à lui donner une apparence humaine presque sexy, ici. Vanité, vanité...

Comme on peut en juger sur le schéma en fin d’article, les fossiles Pan, ancêtres possibles des chimpanzés, ne sont rattachés à aucune espèce d’Australopithèques. Il semble surgir du néant.

La génétique est, hélas, impuissante à fournir le moindre argument dans le débat puisque le plus vieil ADN séquencé est l’ADN mitochondrial d'un Homo Néandertalis de 100 000 ans.

Les renseignements obtenus sur le terrain au moyen de divers systèmes de datation, ont permis d’affiner les outils de datation biologique et d’élaborer la chronologie des espèces sans que les chercheurs prétendent à leur stricte exactitude. Les datations des découvertes sont souvent remises en cause et quelquefois rectifiées par d’autres techniques.

Hominini, Hominine, Homininé, Hominidé, la similitude des noms de familles utilisées par les spécialistes utilisant le français embrouille le profane et cela se complique avec l’utilisation du latin et plus encore, de l’anglais, certaines désignations d’espèces étant inversées.

Dernière découverte récente en Afrique du Sud, signalée en Avril 2010, celle de 2 squelettes partiels fossilisés, nommés Australopithecus Sediba, datés à 2 millions d’années, donc contemporains d’Homo habilis.

L’Homo Ergaster, ou Homo Erectus, selon des chercheurs, est apparu il y a 1,8 millions d’années en Afrique orientale et a côtoyé les derniers Homo Habilis. D’une taille identique à la notre, bon marcheur, plus sûr de lui parce que mieux armé, il sera le premier à migrer à travers la planète. En commençant logiquement par le Moyen Orient, il atteindra assez rapidement l’Extrême Orient et l’Europe.

Il n'y a aucun doute sur le fait que l'ensemble des hommes actuels soient issus d'une seule souche peu nombreuse d'Homo Ergaster. Notre espèce Homo Sapiens est la seule survivante de la quinzaine d’espèces du genre Homo depuis la disparition des Homo Néandertalis, il y a 28 000 ans. L’Homme moderne est relativement jeune. Il s’est définitivement dissocié des espèces voisines, il y a seulement 200 000 ans.

Il n’existe que peu d’ossements des premiers Hommes : 2 crânes Omo 1 et Omo 2, découverts en Éthiopie, 3 crânes à Herto, également en Ethiopie ainsi que des ossements Qafzeh en Palestine.

Homo Sapiens n’a pas tardé à migrer en suivant les mêmes voies que Homo Ergaster dont il a rencontré les descendants plus anciens comme l’Homo Néandertalis, mais c’est une autre histoire.

76 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON