Dans l’exil, la liberté parle plus fort !

L’exil comme châtiment civique existait déjà dans l’Antiquité. L’exil peut aussi être forcé ou volontaire. Des écrivains, des intellectuels, des artistes l’ont vécu et n’ont pas pour autant renoncé à leur liberté d’expression. Au contraire, leur exil, qui en fut souvent la conséquence, fut aussi l’occasion d’en ranimer la flamme.

Il ne sera question dans cet article que du rapport de l’exil avec la création d’oeuvres d’art ou littéraires, à partir de quelques exemples connus.

1 - L’exil dans l’opposition à l’empire

Quatre cas célèbres illustreront ce propos.

Le poète Ovide fut exilé à Tomes (actuelle Constanţa en Roumanie), par décision d’Auguste, pour des motifs qui nous sont inconnus. Le prétexte officiel semblerait être l’immoralité de l’art d’aimer. Mais l’hypothèse d’une idylle du poète avec la fille de l’empereur a aussi été avancée. A Tomes, il écrira ses derniers vers, les Tristes et les Pontiques, pleins de confidence mélancolique et où s’expriment sa nostalgie, sa douleur et sa détresse d’exilé. Ovide tente en vain de revenir à Rome. Après sa mort, sa famille ne sera pas autorisée à rapatrier son corps.

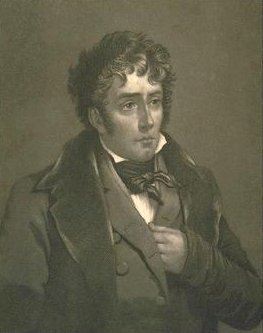

Chateaubriand : François-René (vicomte) de Chateaubriand est né à Saint-Malo en 1768. Destiné d’abord à la carrière de marin, conformément à la tradition familiale, il était par tempérament tenté bien davantage par la prêtrise et par la poésie. À la Révolution française, il est d’abord séduit par les débats d’idées, mais il prend en horreur les violences qu’elle engendre. Alors, il s’embarque pour l’Amérique où il vivra au milieu des autochtones et au sein de paysages qui seront le reflet de son sentiment d’exil et de solitude. Son âme romantique le pousse à écrire son poème des Natchez. Il en rapportera aussi de nombreuses notes qui donneront naissance, notamment, à Voyage en Amérique (1826). Revenu à Saint-Malo en 1792, il se marie puis, émigre et rejoint en Allemagne l’armée contre-révolutionnaire. Blessé, malade, il se réfugie ensuite en Angleterre (1793) où il passe sept années d’exil et de misère. C’est à Londres qu’il publie son Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes, considérées dans leurs rapports avec la Révolution française (1797) où, il expose la douleur de sa situation d’exilé.

Lisant des vers de Byron, il comparera son exil à celui du poète anglais : "On retrouve dans les vers de lord Byron des imitations frappantes du Minstrel : à l’époque de mon exil en Angleterre, lord Byron habitait l’école de Harrow, dans un village à dix milles de Londres. Il était enfant, j’étais jeune et aussi inconnu que lui ; il avait été élevé sur les bruyères de l’Écosse, au bord de la mer, comme moi dans les landes de la Bretagne..."

En 1803, recruté comme diplomate par le Premier Consul Napoléon Bonaparte, Chateaubriand démissionne dès qu’il apprend l’exécution du duc d’Enghien. Il s’oppose dès lors à l’empire. Au retour de Napoléon en 1815, il devint membre du cabinet de Louis XVIII et lui adresse le célèbre Rapport sur l’état de la France. Il sera enterré, selon ses dernières volontés, en terres bretonnes, sur le rocher du Grand-Bé, dans la rade de Saint-Malo.

Victor Hugo : après le coup d’État du 2 décembre 1851 qu’il condamne vigoureusement (Histoire d’un crime), commence le long exil de Guernesey (1855-1870) qui rendit Victor Hugo célèbre tant en France qu’en Grande-Bretagne. L’écrivain devint alors une véritable légende vivante et il y écrivit ses oeuvres les plus importantes : Les Contemplations (1856), La Légende des siècles (1859-1883), Les Misérables (1862), Les Travailleurs de la mer (1866), L’Homme qui rit (1869). Pour Victor Hugo, le roman Les Travailleurs de la mer se voulait un hommage particulier aux habitants des îles anglo-normandes. L’exil de Guernesey permit à Hugo de déployer son imagination créatrice dans le domaine de la décoration et du dessin. Après la chute du Second Empire et l’avènement de la Troisième République : Hugo peut enfin rentrer après vingt années d’exil. Cet exil l’aura grandi dans le coeur des Français. A sa mort, ses funérailles furent nationales.

Dostoïevski : en avril 1849, lors de l’arrestation des membres du cercle Petrachevski, Dostoïevski, qui en faisait partie, est emprisonné (le cercle Petrachevski rassemblait des officiers "libéraux" opposés à la politique conservatrice du tsar Nicolas Ier). Le Tsar transformera sa sentence en un exil de plusieurs années et en déportation dans un bagne de Sibérie (il y sera jusqu’en 1853). Dostoïevski traverse une crise mystique. Il ne rentre à Saint-Petersbourg qu’en 1859.

2 - Les poètes parlent de l’exil

L’exil fut longtemps assimilé à la souffrance de la séparation d’avec l’être cher, surtout autrefois quand les distances ne se franchissaient pas aisément :

"Est-il possible, - le fût-il, -

Ce fier exil, ce triste exil ?

Mon âme dit à mon coeur : Sais-je

Moi-même, que nous veut ce piège

D’être présents bien qu’exilés,

Encore que loin en allés ?"

(Paul Verlaine, O triste, triste était mon âme, dans Choix de poésies)

***

"Rappelle-toi, lorsque les destinées

M’auront de toi pour jamais séparé,

Quand le chagrin, l’exil et les années

Auront flétri ce cœur désespéré ;

Songe à mon triste amour, songe à l’adieu suprême !

L’absence ni le temps ne sont rien quand on aime."

(Alfred de Musset, qui entretint avec George Sand une correspondance amoureuse)

L’exil peut être dans la mort :

"Si, pareille à la fleur des morts

Qui se plaît dans l’exil des tombes,

Tu veux partager mes remords...

Je t’apporterai des colombes."

(Villiers de l’Isle-Adam, Conte d’amour)

L’exil peut être dans la réalité même de la vie, pour le poète inadapté au monde :

"Le poête est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher."

(Baudelaire, L’Albatros)

***

Saint-John Perse a dédié son poème Exil au poète Archibald MacLeish. Car lorsqu’il débarqua à New York en exilé, le 14 juillet 1940, Alexis Leger (dit Saint-John Perse), avait deux adresses pour lui ouvrir les portes du pays dont celle d’Archibald MacLeish, poète, essayiste, dramaturge et conservateur en chef de la Bibliothèque du Congrès. (Voir ici : Archibald MacLeish)

Conclusion

Plus près de nous, l’écrivain russe Soljenitsyne connut aussi l’exil en Suisse, puis aux États-Unis où il put écrire librement l’œuvre dont il rêvait depuis sa jeunesse La Roue rouge, qui retrace l’embourbement de la Russie dans la folie révolutionnaire. Après la chute de l’URSS, Soljenitsyne recouvre sa nationalité russe et peut publier L’Archipel du Goulag. Il rentre alors en Russie en 1994 où il réside depuis. Le chanteur Michel Polnareff connut l’exil forcé en 1973, suite à de gros ennuis financiers (son comptable s’était rendu coupable de détournements de fonds importants). Ruiné et ne pouvant rembourser au Fisc les deux ans d’arriérés réclamés, l’artiste partit pour les Etats-Unis. La chanson Lettre à France est un superbe témoignage de la souffrance que vit l’exilé loin de son pays, pays qu’il retrouvera en 1985.

Voici quelques liens qui traitent de l’exil : mais ne vous exilez pas trop loin !

Zoe Valdès : sur l’exil de l’écrivain Zoé Valdés qui a quitté Cuba depuis onze ans

L’Exil et le Royaume d’Albert Camus : recueil de six nouvelles où le thème est l’exil.

D’encre et d’exil : Premières rencontres internationales des écritures de l’exil.

Une chanson de Jean-Jacques Goldman Quel exil. D’autres chansons de Goldman comme Là-bas traitent aussi de l’exil.

Illustration : François-René de Chateaubriand.

68 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

qui manifestera

pour eux ?

qui manifestera

pour eux ?