Défense du trotskysme III

J’ai constaté qu’il n’y a plus de trotskystes en France depuis plusieurs décennies et j’ai écrit à ce sujet un article sur Agora Vox. Ayant par ailleurs analysé que seul Trotsky a fourni une base solide pour éviter que l’humanité sombre dans la barbarie (voir « socialisme ou barbarie », j’ai entrepris de contribuer à faire renaître le trotskysme de ses cendres en France. Cela ne peut se faire qu’en intégrant cet objectif avec celui de la construction d’un parti mondial de la révolution comme l’ont préconisé depuis longtemps Marx, Engels, Lénine… Il s’agit donc de reconstruire la IVème internationale proclamée par Léon Trotsky en 1938 et qui a été depuis disloquée. C’est dans cette perspective qu’a été proclamée l’AGIMO. J’ai décidé de préciser ce projet en écrivant un livre intitulé « Défense du Trotskysme III ». Avant même d’avoir terminé la rédaction, je mets les chapitres déjà rédigés à la disposition des lecteurs. Je livre ici la présentation de ce livre qui précise et explique les objectifs de l’AGIMO. C’est donc, avec cette présentation, un condensé du projet de construction d’une véritable organisation révolutionnaire que je vous livre, étant bien entendu qu’un parti révolutionnaire en France ne peut se concevoir que comme section d’une organisation révolutionnaire internationale.

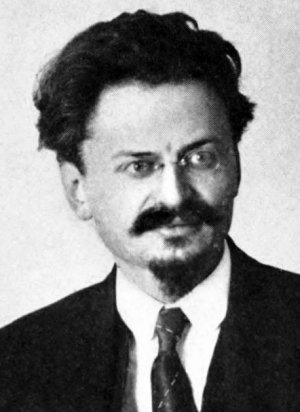

Le titre « Défense du trotskysme III » fait implicitement référence à deux ouvrages de Stéphane Just, militant trotskyste de l’après-guerre, méconnu du grand public mais qui a marqué de nombreux militants du courant appelé couramment le lambertisme. Il a écrit en 1965 un premier livre intitulé « Défense du trotskysme » et il en a écrit un second en 1970 qu’il a donc intitulé « Défense du trotskisme II »)

En 1938, Léon Trotsky avait proclamé la IVème internationale pour continuer le combat révolutionnaire entamé dès le XIXème siècle par Marx et Engels. Ce combat pour la construction d’une internationale révolutionnaire avait été abandonné par les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier à la suite de leurs trahisons successives. La IIème internationale avait trahi lorsqu’en août 1914 le SPD (Parti socialiste allemand) et les autres partis de l’internationale avaient accepté de se ranger chacun derrière leur bourgeoisie pour envoyer les travailleurs s’entretuer. La IIIème internationale avait trahi à son tour quand, à la suite de l’isolement de la révolution russe et de la bureaucratisation du parti bolchévique, la politique du KPD (Parti Communiste Allemand) dictée par Staline avait permis en 1933 la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne.

Les militants de la IVème internationale qui ont subi la répression conjuguée du nazisme et du stalinisme avant même la guerre ont été ensuite décimés pendant la deuxième guerre mondiale. A la libération les organisations des trotskystes étaient considérablement affaiblies par le manque d’expérience des dirigeants. La plupart des cadres qui avaient connu Trotsky n’étaient plus là. Bien que les militants fussent plus nombreux après la libération, la direction qui avait réussi à rassembler à nouveau la IVème internationale était loin d’avoir l’expérience de Trotsky. Si on prend l’exemple des trotskystes français au début de la guerre, les deux organisations n’avaient que très peu de militants disponibles. Raoul Bernard estimait qu’il y en avait an maximum 15 au CCI et 30 au POI (Ecouter l’intervention de Raoul Bernard à la Mutualité lors d’une journée d’étude sur « les enseignements de notre histoire » le 3 novembre 1973 – Il évoque ce point à 10mn20s). Beaucoup de militants ont abandonné le trotskysme à ce moment ou ont été fait prisonniers. C’est seulement à la libération que, bénéficiant de la montée révolutionnaire, les effectifs ont augmenté avec, bien évidemment, des militants sans expérience.

A la libération une nouvelle direction a été reconstituée à l’issue de trois étapes :

- La conférence européenne de février 1944 organisée dans la clandestinité.

- La pré-conférence internationale de 1946

- Le deuxième Congrès mondial en 1948.

Les trois dirigeants de l’internationale furent alors Pablo, Mandel et Frank.

Pablo n’avait adhéré au trotskysme qu’en 1934 et il n’avait aucune expérience ni de militant ni de dirigeant quand il a participé à la conférence de proclamation de la IVème internationale en 1938. C’est principalement parce qu’il se trouvait alors en exil en France qu’il y a participé en tant que représentant de la section grecque avec un autre camarade. Il s’est occupé avec succès à la libération d’unifier les trois organisations françaises dans le PCI. Il a répété ensuite cette opération en Grèce où il a unifié quatre organisations. Ce sont ces deux opérations et le soutien de James P. Cannon qui lui ont permis de devenir une figure centrale du trotskysme sans avoir jamais vraiment eu à en défendre la politique.

C’est encore plus tardivement, en 1939, qu’Ernest Mandel a adhéré au trotskysme dans la petite section belge clandestine dont il est devenu rapidement membre du Comité Central. A la libération, il devient un participant clé de l’organisation. Il écrira des thèses révisionnistes sans n’avoir eu guère le temps de produire auparavant des écrits plus conformes à l’orthodoxie trotskyste.

Pierre Franck est par contre beaucoup plus ancien et il a derrière lui une longue expérience de militantisme. Il a par ailleurs rejoint Trotsky un moment à Prinkipo et il a participé à son secrétariat. Mais, Pierre Frank était un éternel second. Il avait secondé Raymond Molinier. Il fut ensuite le second de Pablo puis celui de Mandel.

Malgré ce peu d’expérience, Pablo ou Mandel, se prenant sans doute pour Trotsky lui-même, se sont crus autorisés à imposer leurs vues par des méthodes bureaucratiques.

Dans la vague révolutionnaire de la libération de nouveaux militants avaient été recrutés. Le nombre de militants avait doublé entre la conférence de proclamation de 1938 et le deuxième congrès de la IVème internationale tenu en 1948 mais, les nouveaux venus n’étaient pas en mesure de s’opposer aux cadres plus anciens. Au moment où la puissance des appareils staliniens était à son zénith, cette direction inexpérimentée a fini par capituler devant le stalinisme en imposant aux militants « l’entrisme sui generis » dans les partis communistes. Les trotskystes français, avec Pierre Lambert, ont refusé d’entrer dans le PCF s’opposant à la direction de Michel Pablo et Ernest Mandel. C’est à cette occasion que Stéphane Just a écrit le premier « Défense du trotskysme ». Trente ans plus tard, Pierre Lambert capitulait à son tour en mettant l’OCI (Organisation Communiste Internationaliste) « à la remorque » du parti socialiste de Mitterrand.

Stéphane Just a résisté à cette nouvelle capitulation et il a alors écrit un autre document fondamental pour défendre le trotskysme. « Comment le révisionnisme s’est emparé de la direction du PCI ? »

Je veux rendre aussi hommage à un autre grand trotskyste méconnu en France parce qu’il était argentin. Il s’agit de Nahuel Moreno. Je montrerai qu’il était le seul à avoir raison à propos de la révolution cubaine. Il était le seul à affirmer que Cuba était un Etat ouvrier tout en gardant un regard critique sur la politique de Castro. Ce dernier avait, dans un premier temps, cherché à maintenir le capitalisme en négociant avec les forces de la bourgeoisie puis, quelques temps après la révolution, il avait appliqué une politique entièrement dictée par le Kremlin.

Nahuel Moreno est aussi le seul à avoir accepté d’être minoritaire d’abord dans le Comité International (avec les lambertistes) puis dans le Secrétariat Unifié (avec les mandéliens). Il a même accepté que ce soit Posadas puis les partisans de la guérilla (Santucho) qui soient reconnus comme sections officielles par ce secrétariat qui le rejetait ainsi au second plan. Dans le même temps, il était pourtant un des rares constructeurs de la IVème internationale à pouvoir présenter un bilan de construction bien réel puisqu’il avait construit le SLATO (Secrétariat Latino-Américain Trotskyste Orthodoxe) en Amérique Latine en regroupant dès 1957 des sections de plusieurs pays (Argentine, Chili, Pérou) puis avec d’autres pays (Uruguay et Venezuela en 1974). Il a ensuite constitué la FB (Fraction Bolchevique) au sein des organisations du SU en regroupant des sections en Colombie, au Brésil, en Uruguay, au Portugal, en Espagne, en Italie et au Pérou car il a toujours été en désaccord avec le secrétariat. Il a cependant toujours voulu rester partie prenante de la construction de la IVème internationale dans son ensemble et il est évident, au vu des résultats, que sa stratégie a été payante. Il n’aurait pas obtenu ce résultat en restant dans le CI des lambertistes. C’était pour cela que, malgré de sérieuses divergences avec les pablistes-mandéliens, il avait quitté le CI (lambertistes) pour rejoindre le SU (mandélien) en 1964 (un an après le SWP) voyant que le CI végétait et ne lui permettait nullement de s’exprimer auprès d’autres organisations. En 1976, à la suite du coup d’Etat instaurant une dictature militaire en Argentine, des trotskystes d’Argentine se sont investis dans d’autres pays d’Amérique Latine (en Bolivie, au Chili, en Équateur, au Costa Rica, au Panama et en Colombie) tout en renforçant leur implantation au Portugal et en Espagne. Ils ont réussi à implanter une forte organisation en Colombie tout en poursuivant leur action dans les conditions difficiles de la clandestinité en Argentine où ils ont été particulièrement frappés par la répression avec 250 militants emprisonnés et plus de cent morts et disparus.

En 1979, quand éclate la révolution au Nicaragua, les morénistes d’Amérique Latine, malgré des différences politiques avec le sandinisme, décident de participer militairement à la lutte contre Somoza. A partir du PST colombien (Parti Socialiste des Travailleurs), une grande campagne pour construire une Brigade Simon Bolivar est lancée. C’était l’équivalent des brigades internationales lors de la guerre civile en Espagne. Cette brigade était formée de militants morénistes et de révolutionnaires indépendants, de Colombie, du Panama, de Costa Rica, des USA, et d’Argentine. Tout en restant politiquement indépendante, la Brigade est entrée dans l’armée sandiniste et a joué un rôle important dans la libération de la région sud du Nicaragua, ce qui lui a coûté des morts et des blessés. Après la victoire de la révolution, les membres de la Brigade ont été reçus avec des manifestations d’enthousiasme et de reconnaissance à Managua (capitale du Nicaragua). Les morénistes exigeaient alors que le sandinisme rompe avec la bourgeoisie et prenne le pouvoir avec les syndicats ouvriers. Le sandinisme, suivant les directives de Castro, participait à un gouvernement de coalition avec des partis de la bourgeoisie. La Brigade encouragea la création de syndicats et en une semaine elle en a organisé localement plus de 70. Cela a provoqué une réaction de la direction sandiniste. La brigade Simon Bolivar a été expulsée du Nicaragua. Plusieurs membres de la Brigade ont été faits prisonniers puis torturés par la police de Panama, alliée au gouvernement sandiniste. Le SU de Mandel a, en fait, pris parti pour les forces de répression contre les combattants de la brigade. Il a en effet envoyé une délégation à Managua pour dire que cette brigade était un groupe d’ultra-gauche avec lequel le SU n’avait rien à voir. Le SU a voté une résolution interdisant la construction de partis en dehors du sandinisme. Le refus de défendre des militants révolutionnaires torturés par la bourgeoisie et le fait d’avoir voté cette résolution interne qui, en pratique, était un décret d’expulsion du morénisme, a évidemment conduit à une rupture définitive de Nahuel Moreno avec le SU.

L’année précédente, les 21 et 22 octobre 1978, pour la première fois, lambertistes et mandéliens avaient discuté publiquement ensemble (Ecouter la bande son) mais, bien malheureusement, en l’absence de Nahuel Moreno qui avait été tenu à l’écart. De nombreux militants des deux organisations (CI et SU) espéraient un rapprochement voire même une fusion. L’affaire de la Brigade Simon Bolivar remettait tout cela en question. Les lambertistes se sont immédiatement prononcés en faveur des morénistes en condamnant la politique du SU. Il semblait alors que toutes les cartes des regroupements internationaux allaient être rebattues mais qu’assurément il en sortirait une organisation internationale renforcée. Il serait sans doute possible de considérer que la IVème internationale allait être reconstruite. Finalement, en 1980 un regroupement s’est réalisé entre les lambertistes du CI, les morénistes quittant le SU et une autre fraction qui s’est à l’occasion détachée du SU. Même pour ceux qui espéraient mieux, cela était de bon augure. L’enthousiasme allait vite retomber car, l’année suivante, Lambert capitulait complètement lors de l’élection de Mitterrand à la présidence de la république.

Stéphane Just s'opposa alors à Lambert à l'intérieur de l'OCI avant d'être exclu. Il organisa alors la résistance en dehors de l'OCI d'abord pour essayer de redresser la ligne de l'OCI et le CI puis en mettant en place une autre organisation pour la construction d'une internationale ouvrière. Quelques années après son décès le groupe qui lui a succédé a complètement capitulé à son tour notamment en abandonnant la lutte contre l'UE... Ils se sont depuis enfoncés bien davantage dans la capitulation en dépassant sur bien des points les lambertistes.

Pour continuer à œuvrer à la reconstruction de la IVème internationale, Nahuel Moreno a donc construit sa propre organisation internationale en janvier 1982 : la LIT-QI. Après les capitulations successives de tous les autres trotskystes (mandéliens, lambertistes et successeurs de Just), les morénistes furent les seuls à poursuivre la politique de Trotsky telle qu’elle était définie dans le Programme de Transition. Cependant, après le décès de Moreno en 1987, des crises successives ont fragmenté la LIT-QI à partir de 1990. Maintenant, trois organisations se réclament de l’héritage de Nahuel Moreno : la LIT-QI, l’UIT-QI et la LIS-ISL.

L’AGIMO considère que l’héritage du trotskysme a été assuré :

- De 1944 à 1950 par Pablo, Mandel et Frank.

- De 1951 à 1981 par les morénistes et les lambertistes qui ont pris des chemins séparés de 1964 à 1980.

- De 1981 à 2000 par les justiens et les morénistes qui étaient séparés.

- Depuis 2000, seuls les morénistes assurent cet héritage.

Il faut en effet abandonner le point de vue sectaire qui consiste à affirmer : nous sommes les seuls garants de l’orthodoxie trotskyste et tous les autres sont des renégats. Du vivant de Trotsky, il fallait accepter, par exemple, qu’il se sépare d’Andrés Nin. Les analyses de Trotsky, avaient une bonne longueur d’avance sur celles de tous les autres militants. Autre exemple : il était juste qu’il choisisse entre les différentes organisations françaises laquelle était la plus à même de construire la IVème internationale.

Aujourd’hui, avec le recul du temps, nous voyons que sur bien des questions, il est impossible de dire, après la mort de Trotsky, qu’une seule organisation détenait toute la vérité. Personne ne peut, à l’instar de Pablo, Mandel, Lambert, ou Healy se prendre pour Trotsky en imposant son point de vue par des méthodes bureaucratiques aux autres. Il était juste à la libération de rassembler en France tous ceux qui se réclamaient du trotskysme dans une seule organisation malgré tout le contentieux de leurs divergences passées. Nous savons qu’à propos de Cuba, la plupart des organisations étaient dans l’erreur, certaines refusant de reconnaître que Cuba était un Etat ouvrier, d’autres refusant de voir que Castro s’alignait sur la politique du Kremlin. Peu de dirigeants ont vu l’importance de la révolution bolivienne en 1952. Seuls les plus concernés l’ont perçue (Guillermo Lora et Nahuel Moréno)… Ajoutons que des débats sont évidemment dépassés par les évènements comme ceux sur la nature de l’URSS ou la politique de Tito en Yougoslavie.

Nahuel Moreno avait pris conscience de cela bien avant tous les autres et il tenait, à ce sujet, des discours qui tranchaient nettement avec ceux de tous les génies auto-proclamés. Il écrivait en janvier 1982 :

“... Les dirigeants du mouvement trotskyste pensaient être des colosses qui ne se trompaient jamais. Néanmoins, le trotskysme tel qu’ils le dirigeaient était lamentable...” ;

“Cette expérience gênante de ne fréquenter que des “génies” (il parle de son expérience autant dans le CI que dans le SU) nous a conduits à faire une propagande indirecte sur les militants de base de nos partis pour les convaincre, bien au contraire, que nous nous trompions souvent, et qu’ils devaient penser par eux-mêmes, car la direction ne garantissait en aucun cas une disposition au génie... Nous voulons par tous les moyens inculquer un esprit auto-critique, marxiste, et non une foi religieuse dans une modeste direction, provinciale par sa formation et barbare par sa culture. C’est pour cela que nous croyons dans la démocratie interne et en faisons une nécessité... Nous avons progressé à travers les erreurs et nous n’avons pas honte de le dire...”

“Le problème, c’est de savoir comment commettre moins d’erreurs, qualitativement et quantitativement. Selon moi, la tendance est de commettre chaque fois moins d’erreurs, si nous avons une organisation internationale, qui fonctionne selon le centralisme démocratique. Cela, c’est un fait pour moi. J’affirme catégoriquement que tout parti national qui n’est pas dans une organisation internationale bolchévique, dotée d’une direction internationale, commet chaque fois davantage d’erreurs et surtout une erreur qualitative : étant trotskyste national, ce parti finira inévitablement par renier la IVème Internationale et par adopter des positions opportunistes ou sectaires, pour finalement disparaître...”

Le constat des multiples erreurs des uns ou des autres ne signifie pas que nous ne devons pas prendre parti quand des divergences apparaissent. La capitulation de 1951 devant le stalinisme de même que la capitulation de Lambert devant le PS ne pouvaient, l’une comme l’autre, que détruire le trotskysme c’est-à-dire rendre impossible la construction d’un parti mondial de la révolution. Il s’agit de comprendre que si l’héritage de l’expérience du mouvement ouvrier a pu être transmis c’est par des voies multiples comme nous venons de le dire. J’ai souligné notamment que Stéphane Just et Nahuel Moreno ont séparément contribué à sauver cet héritage.

Le moment est donc venu d’écrire à nouveau un document pour défendre le trotskysme. C’est ce que j’entreprends ici.

Cependant, alors que Stéphane Just s’attaquait exclusivement aux derniers renégats, j’essaierai de défendre le trotskysme contre tous ses adversaires. Dans bien des entreprises ou des administrations, comme l’Education Nationale, l’étiquette « trotskyste » apposée sur le nom d’un travailleur est suffisante pour que celui-ci soit sanctionné dans son travail comme si la liberté d’opinion devait trouver là une limite ou comme si le trotskysme devait être assimilé au terrorisme. J’ai fait cette expérience dans l’Education Nationale où il ne manque pas d’administratifs et d’inspecteurs calotins ou autres bien-pensants qui sont certains que les trotskystes sont des sanguinaires. Ils ne savent pas d’où leur vient cette certitude mais il y a dans ce jugement quelque chose qui relève du religieux, de l’irrationnel. On croit que les trotskystes sont des démons comme on croit en Dieu. Les mêmes sont d’ailleurs très tolérants avec les dirigeants staliniens du SNES et du SNESup qui baignent pourtant dans le sang des innombrables victimes de Staline. Je suis d’ailleurs témoin que les uns et les autres s’entendent très bien pour sanctionner un trotskyste. Après leur avoir rappelé que le trotskysme commence avec la mort de Lénine, je leur ai mille fois demandé de m’expliquer quand un trotskyste aurait été responsable de la moindre goutte de sang versé. Ils n’admettront jamais que les trotskystes sont essentiellement des victimes qui ont subi la terreur combinée du stalinisme et du nazisme et il ne manque pas de staliniens divers pour abonder dans leur sens. Il reste en effet des nostalgiques du stalinisme notamment dans le PRCF. Ceux-là et d’autres expliquent qu’il y a eu une sorte de duel entre Staline et Trotsky et que c’est le meilleur qui a gagné. Je vais donc examiner les faits pour montrer que si Staline a réussi à mener à bien une contre-révolution préventive en exterminant notamment la quasi-totalité des bolcheviks de la révolution d’octobre et des généraux vainqueurs de la guerre civile ce n’est certainement pas parce qu’il a su se montrer particulièrement subtil. Je veux donc aussi rétablir la vérité face à tous ceux-là et pas seulement face à ceux qui se réclament encore du trotskysme. Quelles que soient les étiquettes qu’ils se collent, je vais en fait m’attaquer à tous ceux qui défendent l’UE ou qui ont craché leur mépris sur les gilets-jaunes ou encore qui ont voté pour Chirac et Macron.

J’ai conscience qu’il peut paraître prétentieux de ma part de vouloir jouer un rôle similaire à celui de Stéphane Just. Je n’ai pas la prétention d’être un militant de sa valeur. J’aurai probablement plus tard l’occasion de dire tout le bien que je pense des grands militants de l’OCI que j’ai connus comme Stéphane Just (1921-1997), Gérard Bloch (1920-1987) ou Pierre Broué (1926-2005). Je dirai seulement ici que je partage l’essentiel de ce qu’a dit Charles Berg (Charles Jéremie) au sujet de Stéphane et, pour rendre hommage à Gérard Bloch, je vous invite à écouter ce que celui-ci dit sur la vidéo de 43mn enregistrée le 21 octobre 1978 à la mutualité. Quant à Pierre Broué, il ne faut pas cacher qu’il a aidé Lambert à exclure Stéphane Just avant d’être lui-même exclu. La similitude des méthodes de Lambert avec celles de Staline est évidente. Ce dernier s’était appuyé sur Zinoviev et Kamenev pour isoler Trotsky et l’envoyer en exil. Il s’était ensuite appuyé sur Boukharine pour éliminer Zinoviev et Kamenev. Il avait ensuite éliminé Boukharine. Plus tard, il a fait fusiller Zinoviev et Kamenev (premier procès de Moscou) puis Boukharine (dernier procès de Moscou) et il a couronné le tout en faisant assassiner Trotsky. Pierre Broué a grandement contribué à expliquer tout cela en détail. L’œuvre monumentale sur l’histoire du mouvement ouvrier qu’il laisse derrière lui plaide en sa faveur. Il nous lègue aussi un « testament politique » qui clôt le bec définitivement à ceux qui osent se réclamer du trotskysme tout en ayant appelé à voter pour Chirac ou Macron. J’en reparlerai…

Je n’ai, pour ma part, aucunement l’intention d’être un important leader du mouvement ouvrier en m’engageant ainsi, à l’âge de 74 ans dans ce combat qui est pourtant d’une importance capitale. J’ai seulement la grande ambition d’essayer de recruter et de former une poignée de jeunes militants qui pourront assurer à leur tour la continuité du combat pour la révolution socialiste, combat qui passe obligatoirement par la construction d’une internationale révolutionnaire.

A la suite des multiples capitulations, le trotskysme a pratiquement disparu en France depuis quelques décennies. Il doit maintenant renaître de ses cendres. Cela nécessite le combat conscient de quelques militants. J’essaie donc maintenant de reprendre le flambeau car je ne trouve personne d’autre pour le faire. C’est pourquoi j’ai créé l’AGIMO. Il n’était plus possible pour moi de défendre l’ensemble du programme trotskyste en ne faisant que du travail de fraction dans d’autres organisations. Il est indispensable que ce programme soit affiché au grand jour. Ce livre est fait pour cela.

29 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON