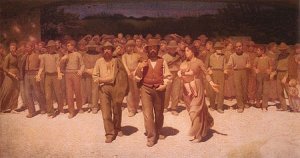

La lutte des classes

Si le profit est bien cette part du produit du travail ouvrier (ou de la valeur ajoutée à la matière par ce même travail) que le maître s'attribue, d'où vient que la répartition laisse seulement, du côté de l'ouvrier, ce qui n'est, pour celui-ci, que le minimum vital ?

Revenons à la situation initiale : l'ouvrier entre en relation avec celui qui sera peut-être son prochain maître. Adam Smith écrit :

« Ce qu'est le salaire ordinaire du travail dépend partout du contrat habituellement passé entre ces deux parties, dont les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. »

Et puis, sans transition, l'auteur passe à cette formule toute différente en ce qu'elle quitte le cadre des rapports individuels pour en venir au rapport des classes :

« Les ouvriers désirent obtenir le plus possible, les maîtres donner le moins possible. Les premiers sont disposés à se coaliser afin d'augmenter le salaire du travail, les seconds afin de le diminuer. »

Combat tout à fait inégal s'il s'agit de mesurer les forces respectives de chacun des deux camps par la quantité des personnes qui s'y rassemblent. Face aux ouvriers en lutte, les maîtres ne seraient que fétus de paille... Et pourtant, la force du nombre ne tarde pas à venir se briser sur la barrière du minimum vital dont on voit assez facilement le rôle stratégique qu'elle joue dans la pensée patronale puisque, comme le souligne Adam Smith :

« Dans tous les conflits de ce genre, les maîtres peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître fabricant ou un marchand, alors même qu'il n'emploierait pas un seul ouvrier, pourrait généralement vivre un an ou deux avec les capitaux qu'il a déjà acquis. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, un petit nombre pourrait subsister un mois et presque aucun ne pourrait subsister une année sans emploi. »

Le fond de l'affaire est donc effectivement une lutte à mort (de faim), quoi qu'on en pense...

Mais le nombre reste le nombre... avec cette force irrésistible dont il lui arrive souvent de laisser paraître quelques lueurs puisque, comme le remarque Adam Smith :

« Il est rare, a-t-on dit, que l'on entende parler des coalitions de maîtres bien que l'on entende fréquemment parler de celles des ouvriers. »

Et d'ajouter aussitôt :

« Mais quiconque imagine, pour cette raison, que les maîtres se coalisent rarement est aussi ignorant du monde que du sujet. »

Il peut être question, pour ceux-ci, de maintenir le statu quo :

« Les maîtres sont toujours et partout dans une sorte de coalition tacite, mais constante et uniforme, pour ne pas augmenter le salaire du travail au-dessus du taux existant. »

Il peut aussi s'agir d'une attitude délibérément offensive :

"Les maîtres forment parfois aussi des coalitions particulières pour faire baisser le salaire du travail au-dessous de ce taux. Celles-ci sont toujours conduites dans le plus grand silence et le plus grand secret, jusqu'au moment de l'exécution et, quand les ouvriers leur cèdent sans résistance, comme ils font quelquefois, bien qu'ils en pâtissent durement, les autres n'en entendent jamais parler. »

Mais la lutte à mort ne se livre pas toujours à mi-voix...

17 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

:->

:->