Le concept de la lutte des classes ?

Depuis un certain temps, les syndicats de salariés planchent avec les organisations d’employeurs sur des adaptations du droit social pour semble-t-il mieux s’intégrer dans la mondialisation.

Ces rencontres ont pour but de faire aboutir le projet de modernisation du marché du travail proposé par ces organisations d’employeurs.

De semaine en semaine, la presse nous révèle l’évolution des négociations ou du moins, la liste des révendications des organisations et confédérations d’employeurs.

Quelles sont les plus récentes ?

Le Medef a proposé vendredi 12 octobre une refonte complète du système d’assurance chômage. Il demande la création d’un régime de base d’indemnisation du chômage "ouvert à tous les demandeurs d’emploi et financé par la solidarité nationale", donc l’impôt, auquel s’ajouterait un régime d’assurance obligatoire prélevé sur le salaire, comparable aux Assedic.

Le montant de l’allocation complémentaire devrait correspondre, dans la limite d’un plafond, à un pourcentage de l’ancien salaire, indépendant du montant de l’allocation de base. Cumulées, les deux allocations constitueraient un revenu de remplacement qui ne devrait pas dépasser un pourcentage à déterminer de l’ancien salaire d’activité. Au chapitre du suivi de la recherche d’emploi, le patronat propose que l’offre valable d’emploi tienne compte de l’ancienneté dans le chômage du demandeur d’emploi, de son expérience, de sa formation et des formations qui lui seraient offertes, de son ancienne rémunération et de son lieu de résidence.

En clair : transférer sur le budget de la nation (en partie celui des salariés) une partie des cotisations patronnales. On notera également la notion de "plafond" que nous retrouverons plus bas.

Très en verve, les négociateurs on ensuite proposé que :

La période d’essai serait allongée. Elle serait suivie d’une période de validation économique avant l’embauche définitive. Pendant ces deux périodes, l’employeur pourrait se séparer du salarié moyennant des indemnités plafonnées dont le montant progresserait avec la durée. Une fois l’embauche définitive réalisée, il serait possible aux salariés et à l’employeur de se séparer « à l’amiable », moyennant là aussi des indemnités plafonnées. Le salarié licencié aurait ensuite accès à une assurance-chômage réformée et bénéficierait d’un accompagnement renforcé pour retrouver un emploi, notamment grâce à la fusion ANPE-Unedic en cours.

Il est bien entendu que le montant des indemnités des licenciés serait affecté au budget de l’Etat si l’on suit bien le Medef. On notera aussi que le plafonnement est une constante dans les demandes des organisations d’employeurs. Il faut ajouter que du modèle nordique de "flex sécurité", les Français risquent de ne connaître que l’aspect "flex" compte tenu de l’état actuel des finances de la France. En tout cas, "la patate chaude" est repassée à l’Etat.

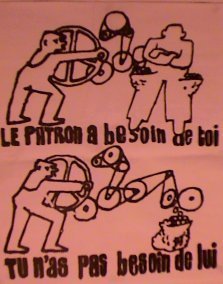

Mais quel est ce patronnat qui prend ses salariés pour des bêtes à cornes ?

L’entreprise est-elle redevenue un lieu de lutte des classes ? Il est incroyable, alors que la très grande majorité des salariés du privé se battent quotidiennement aux côtés des employeurs pour faire fonctionner les entreprises de constater que les seules contreparties qui leur soient offertes ne reposent que sur des économies ou des mesures de précarité.

Plusieurs chefs d’entreprises qui sont de grands amateurs (et financiers) de sport au point de confier leurs stages de motivations à des coachs de sports collectifs ou des navigateurs solitaires feraient bien de se demander à quoi ressemblerait une équipe à laquelle on appliquerait cette technique du toujours moins.

Motivation, c’est le maître mot qui n’apparaît jamais dans les négociations, déclarations ou communiqués récents. Si l’on prend au pied de la lettre les deux propositions citées plus haut, on pourrait imaginer que seules des mesures de précarisation et d’économies sur les idemnités dues en cas de rupture de contrat de travail sont élevées au rang de motivants !

Les ouvriers, employés ou cadres qui font vivre au quotidien les entreprises méritent mieux que ce langage de déclassement. En utilisant à loisir cette technique d’ "à minima" les organisations d’employeurs ne cherchent-elles pas à faire comprendre que l’entreprise n’est plus une composante de la communauté nationale, mais une sorte de machine de guerre qui exige de s’en exonérer ?

Cherche-t-on à créer des générations de salariés "jemenfoutistes" ? On se demande bien pourquoi des salariés promis à l’éternelle précarité trouveraient la moindre motivation ? Ne sacrifie-t-on pas l’esprit d’entreprise sur l’autel idéologique ?

Pourquoi avoir fait l’impasse sur l’extension de l’épargne salariale à l’ensemble des salariés sans obligation de seuil proposée il y a peu par Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher alors en charge du travail et de l’emploi ?

Pourquoi ne pas envisager de mettre en place de véritables dialogues d’entreprises dans lesquels les salariés volontaires (et appointés comme des actionnaires) pourraient par leurs idées ou réflexions valoriser certaines tâches et améliorer la productivité ? Alors que l’on parle de plus en plus plus de la responsabilité des entreprises dans le cadre du développement durable et que cette notion donne lieu à des dialogues avec des parties prenantes comme les ONG, les collectivités locales et les salariés, le dialogue dans la majorité des entreprises françaises n’a jamais été aussi insignifiant.

Pourquoi ne parler que des salariés avides de privilèges et capables des pires fainéantises (cf. les contre-visites médicales privées).

Pourquoi fustiger la durée du travail alors que la très grande majorité des entreprises sont en panne de carnet de commande ?

Pourquoi demander à prolonger la durée de cotisation alors que le taux d’emploi des plus de 50 ans est le plus faible d’Europe ?

Pourquoi faire croire que la disparition des procédures de licenciement ferait reculer le chômage alors qu’aujourd’hui (à condition d’indemniser le salarié) licencier n’est pas un problème ?

En fin de compte, l’analyse est simple : les salariés et leurs "surprotections" seraient responsables de tous les problèmes économiques de la France.

Ce n’est pourtant pas l’avis de Liêm Hoang-Ngoc économiste et maître de conférences à Paris I-Panthéon Sorbonne :

"Le taux d’épargne français est l’un des plus important du monde occidental « grâce » aux politiques ayant organisé la redistribution des revenus en faveurs des ménages à hauts revenus et donc à forte propension à épargner. Les entreprises du CAC 40 disposent de fonds propres pour s’endetter et investir. Elles bénéficient de marges d’autofinancement importantes, compte tenu de l’importance des profits qu’elles réalisent (100 milliards d’euros en 2006). Elles en consacrent malheureusement une part substantielle au versement de dividendes aux nouveaux rentiers. Une autre part est destinée aux achats et rachats d’actions qui alimentent la bulle spéculative ... / ...

La pression de la rentabilité conduit ces entreprises à se restructurer, à comprimer l’emploi et les salaires, à réduire leurs commandes en directions des PME sous-traitantes qu’elles mettent en concurrence avec celles des pays à bas coûts. Pour survivre, les PME sont sommées par leurs donneuses d’ordre de baisser leurs prix et donc de comprimer leurs coûts pour préserver leurs marges. La déflation salariale généralisée accentue la perte de pouvoir d’achat des salariés ... / ..."

Et ça, beaucoup de salariés le savent. Alors, pourquoi ne pas mettre fin à ce monologue idéologique qui, loin de faire avancer les choses, contribue à dégrader l’esprit d’entreprise chez les salariés ?

La compétition mondiale ?

Un texte de l’institut de l’histoire sociale positionne bien le débat de l’implication des salariés.

Extrait :

"Le débat n’est pas celui de savoir s’il faut ou non « moderniser », mais de préciser, de débattre et d’agir sur la finalité de cette modernisation, stratégies de profit soumises de plus en plus aux critères de rentabilité ou recherche d’une efficacité économique et sociale fondée sur les besoins sociaux ? ... / ...

La situation appelle des propositions hardies, novatrices, alternatives, résultant d’un débat et de concertation avec les intéressés et donc en premier lieu, les salariés ... / ...

Ainsi, entre lutte pour les revendications sociales immédiates, primauté à la résistance d’une part, bataille idéologique d’autre part, il n’y aurait que fort peu de place pour l’action sur le terrain économique renvoyée au lendemain de « la rupture ». On vérifiait à cette occasion deux tendances, issue d’origines et de motivations différentes, mais convergentes : celle des dirigeants d’entreprises qui s’efforcent d’empêcher toute intrusion des salariés dans la chasse gardée de la gestion et celle de syndicalistes chez qui dominait le règne du « Vade retro Satanas » face à la gestion. Ainsi, un tabou, celui de la gestion, paradoxalement, et pour des raisons différentes, se cultive alors sur les deux rives : côté patronal et côté syndical ... / ..." Source Institut de l’histoire sociale.

Car, enfin, si compétition il y a, c’est avec tout le monde qu’on doit la gagner. En tout cas, il existe une certitude : une troupe mal nourrie et mal considérée n’a jamais gagné une bataille, à fortiori... une guerre économique.

Sources crédits et copyright

Coulisses de Bruxelles

Le Monde

Le Figaro

Wikipedia

34 réactions à cet article

-

Bonjour Jean-Claude

bel article synthétique qui illustre bien la tendance du monde du travail, tout en rappelant le principe du chef d’entreprise, mutualiser les pertes grâce à l’Etat et individualiser les bénéfices

-

Mais, comme le souligne Ingrid plus bas, l’article semble exprimer toute une série de voeux pieux, comme si dans l’actuelle société les choses pouvaient se régler autrement que par des rapports des forces. D’ailleurs, les « guerres économiques » n’existent que de façade : la réalité est celle des délocalisations et de la domination mondiale du capital financier.

Dans les années 1970, les principales organisations dites « ouvrières » ont définitivement abandonné toute défense des travailleurs, alors que la grande finance montait ou dynamisait ses réseaux : la Trilatérale, fondée en 1973 par David Rockefeller et dont Raymond Barre a été l’un des premiers membres ; le Siècle, progressivement renforcé depuis à peu près la même période ; la « gauche » mitterrandiste qui était une gigantesque arnaque politique (lire « La main droite de Dieu », Seuil 1994), etc...

Lire aussi cet autre article (et son auteur ne semble pas s’être dérangé à un écrire un pour la parodie de septembre - octobre, tellement le décor était identique) :

http://blog.360.yahoo.com/quicalt?p=215

« Gauche » et directions syndicales ont aidé Nicolas Sarkozy à faire adopter ses « lois de juillet »

Nicolas Sarkozy a réussi à faire passer, en très peu de temps depuis son élection à la présidence de la République Française, une incroyable avalanche de textes législatifs et réglementaires sans rencontrer de réelle opposition. Ce n’est pas une surprise. Les conséquences destructrices de l’ensemble des lois votées et des décrets publiés n’ont guère fait l’objet d’analyses circonstanciées. Pourtant, le programme du nouveau président était connu et annoncé depuis le mois de mai. Mais au sein de la « gauche » les préoccupations étaient autres. Les « ouvertures » gouvernementales, le « statut de l’opposition », les nouveaux « débouchés » offerts à des « personnalités de gauche »... accaparaient bien davantage l’attention. Vraiment, rien de surprenant, après trois décennies de politique unique et de rencontres « transversales ». Quant aux grandes centrales syndicales, elles n’ont organisé aucune mobilisation pendant les deux mois qui se sont écoulés entre l’élection de Sarkozy et le début de la session extraordinaire du Parlement qui a duré tout le mois de juillet et à laquelle elles n’ont pas, non plus, réagi. Manque de moyens ? Certainement pas.

Comme prévu, la « gauche » française et les directions des grandes centrales syndicales ont aidé Nicolas Sarkozy à faire passer ses « lois d’été ». Rien de ce qui s’est produit n’a de quoi surprendre, mais le manque de capacité de réaction dont a fait preuve le mouvement populaire a de quoi inquiéter. La « gauche » et les directions syndicales ont réussi, depuis mai dernier, à bloquer toute opposition significative à la politique de Sarkozy.

(...)

-

Bonjour Bernard et merci pour le jugement sur ce papier. En effet, la logique de mutualisation des pertes a bonne presse dans certains milieux économiques. Mais comme l’a indiqué notre président il est important de lever les tabous.

Mettre sur la place le débat sur : salariés patrons ennemis ?

Va dans ce sens

@mitiés

-

Salut VPC,

Pas mieux

@mitiés

-

Pendant que Hollande et Buffet s’emploient à « expliquer » que « le grand soir, c’est fini », etc... et que plus une seule organisation de la panoplie « progressiste officielle » n’encourage les travailleurs à étudier le marxisme, les idéologues du capitalisme ont, pour leur propre consommation, une attitude très différente. Ils s’intéressent depuis longtemps à l’oeuvre de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Zedong... et trouvent ces auteurs très intéressants.

La théorie de la lutte des classes a été intégrée dans la pratique quotidienne des capitalistes. Ce sont les salariés qui ne doivent plus la pratiquer.

Autrement dit, la doctrine marxiste, c’est très bien... mais, comme aurait dit Voltaire, « pas pour le bas peuple ». Aujourd’hui, en France, il y reste une organisation marxiste-léniniste : le MEDEF. Sauf que l’usage par le MEDEF de cette théorie n’est pas le même qu’en faisaient jadis les communistes de la III Internationale.

-

Et n’oublions pas que, de nos jours, capitalistes, dirigeants syndicaux et prétendus « représentants du peuple » sont dans les mêmes réseaux, comme le rappelait cet article qui semble avoir indisposé les modérateurs d’Agoravox :

Sarkozy, Bush, médias, lobbying... et ce qu’on nous prépare (1)

(...)

... Nicolas Sarkozy aurait-il, de fait, choisi le candidat du Parti Socialiste aux présidentielles de 2012, en aidant Dominique Strauss-Kahn (DSK) a accéder à la présidence du Fonds monétaire international (FMI) ? La question a aussitôt été tacitement posée, et l’hypothèse continue à faire le tour de Toile. Jusqu’au parallèle avec le président sortant du FMI, Rodrigo Rato, démissionnaire avant la fin de son mandat au moment où commence de fait la campagne pour les élections espagnoles de mai 2008. La « demande européenne » d’un parti français à façade « sociale-démocrate » n’est sans doute pas étrangère à l’opération de promotion de DSK. Mais, de toute façon, Sarkozy et Strauss-Kahn ont fait les deux partie, depuis le début des années 1990, des « élites » que rassemblent les cénacles de la « transversalité » française comme le Siècle. Pareil pour Bernard Kouchner et, depuis bien avant, Jack Lang ou Jacques Attali. Ou encore François Fillon, Luc Ferry, François Hollande, plus récemment Didier Migaud ou Rachida Dati, et bien d’autres. Le monde politique est un mouchoir. Mais ces cercles se caractérisent surtout par le rôle qu’y jouent les représentants des milieux financiers et industriels, véritables patrons de la politique réelle.

Dans l’ensemble, les partis politiques sont devenus des courroies de transmission de stratégies qui ne s’élaborent, ni dans leur sein, ni même à l’Elysée ou à Matignon, mais dans les coupoles du monde des affaires. Le reste relève de la mise en scène. Le rôle, de plus en plus symbolique, du Parlement consiste à rassurer l’opinion en lui fournissant une apparence de débat et en opérant quelques mises en forme. Quant aux directions syndicales, elles se sont rapprochées des mêmes cercles et réseaux que le monde politique. Pas seulement en France, où Nicole Notat fréquentait déjà le Siècle dans les années 1990, mais aussi au niveau international. Le rôle de dirigeants de la CGT et d’autres centrales au sein du « think tank » Confrontations Europe est bien connu, de même que l’appartenance du président de l’AFL-CIO américaine John Sweeney à la Commission Trilatérale.

(...)

La « transversalité » à l’échelle mondiale, débouchant sur le règne de la « politique unique » ; le rapprochement Bush-Sarkozy en même temps que la mise en place d’un nouveau Traité européen ; les pressions permanentes sur les régimes politiques « dissidents », jusqu’à la négociation de leur « retour au bercail »... sont-ils autre chose que des signes d’un verrouillage économique et politique de la planète ? Il y a de quoi s’inquiéter. Dans l’histoire de l’humanité, les possibilités d’exil pour les opposants ont été un moteur du progrès. Mais bientôt, il n’y aura plus où s’exiler. Les exemples ne manquent pas, dans le passé, d’empires très stables qui ont stagné et reculé, devenant retardataires et rétrogrades. A présent, c’est un empire planétaire des lobbies financiers et des multinationales qui se met en place. Quasiment sans aucune opposition réelle, en Europe ou aux USA, et avec des moyens de domination sans précédent.

-

Nous voyons bien aujourd’hui que le grave probleme des syndicats français est celui du financement public au même titre que celui des partis politiques et cela ne porte en rien atteinte à la liberté syndicale.

Pour s’autofinancer,les syndicats sont dans tous les rouages des structures d’organismes censées apportées un plus pour le demandeur d’emploi (formation,reclassement...)

Sans parler du financement par le patronat !!!!!

Dans l’intêret public,il faut un financement public des organisations syndicales représentatives au niveau national et ne plus leur donner la gestion du budget de la formation professionelle (vache à lait de financement) et supprimer les « cabinets de conseils en reclassement » qui remplissent les caisses des syndicats sans apporter de réponses véritables aux demandeurs d’emploi.

La lutte des classes n’a jamais existé en France surtout après les révélations dans la presse des caisses noires de financements douteux,ce n’était que de la gesticulation pour justifier financièrement une existence

Au fait,ils déclaraient quoi aux impôts ????????

-

Nous voici bel et bien au fond de l’impasse d’une politique de relations sociales dispendieuse et à bout de souffle lancée dans les années 1980 puisque le fonctionnement du paritarisme s’appuie sur des prélèvements obligatoires dont l’assiette - la masse salariale - touche 100% des salariés et entreprises, alors que les organisations concernées n’en représentent pas 10 % ! Alors que le chômage touche désormais moins de 10% de la population, on se rapproche d’une difficulté structurelle grave, prévisible et prévue, à recruter dans bien des qualifications où les besoins sont pourtant officiellement connus :

§ Ce niveau reste préoccupant, car la situation (qu’esquissait déjà Georges Pompidou), tient tout autant à l’économie mondialisée qu’à notre démographie propre : elle est donc prévisible depuis longtemps et laisse profondément troublé devant l’impéritie actuelle

§ Le problème se pose en termes de qualifications nécessaires... et introuvables : donc en termes de formation. Dans un temps où des revendications, forcément coûteuses, seront une fois de plus portées par les syndicats alors qu’on voit mal, évidemment, dans quelles marges financières les entreprises pourront en trouver les ressources.

Analysant ainsi depuis quelques années les données officielles disponibles (CERES-DARES), quelle n’est pas la surprise lorsqu’on découvre tout à la fois :

1. l’ampleur de la dépense formation des entrepris vers les organismes paritaires agréés

2. le nombre d’heures de formation qui y sont produites, singulièrement affecté par une baisse concomitante à la RTT, qui laisse moins de temps au travail et moins encore à la formation

3. à un coût horaire apparemment double - et bientôt triple - du coût horaire des stages organisés directement par les entreprises, ce qui est éloquent.

C’est bien en centaines de millions d’euros que se chiffrent ces dérives : c’est peut-être là le prix du paritarisme et de la paix sociale... et c’est autant de « piraté » sur le budget des entreprises, qui ne pourront donc pas le consacrer au progrès des revenus et des qualifications sans lequel il n’y a ni équilibre social ni emploi durable.

Ces sujets ont été soulevés naguère avec netteté dans un rapport (trop confidentiel) du Service central de prévention de la corruption, qui a sensibilisé utilement, quoiqu’inégalement, la représentation nationale sur des risques qui ne sont pas sans remède et dont les grands axes restent :

* la dérive immobilière, via des sociétés immobilières du type SCI, comme celle dont, dès 1993-94, une commission d’enquête parlementaire a pu s’inquiéter, notamment à travers la destination finale de crédits de stages non consommés de la politique de l’emploi impulsée à l’époque

* les emplois fictifs, dont le financement peut impliquer plus ou moins volontairement le champ social, où la rémunération de permanents syndicaux, toutes couleurs confondues, gagnerait certainement à être supportée directement par la centrale qui bénéficie de leur travail, de leurs convictions et de leur dévouement à plein temps.

Nous voici bel et bien au fond de l’impasse d’une politique de relations sociales dispendieuse et à bout de souffle lancée dans les années 1980, puisque le fonctionnement du paritarisme s’appuie sur des prélèvements obligatoires dont l’assiette - la masse salariale - touche 100% des salariés et entreprises, alors que les organisations concernées n’en représentent pas 10 % !

Les défenseurs des « acquis sociaux » de 1945 sont ceux-là mêmes qui les étranglent et, si on laisse faire, le paritarisme achèvera (tout en s’en défendant !) de tuer une expression syndicale dont le pays a pourtant besoin.

-

« Car, enfin, si compétition il y a, c’est avec tout le monde qu’on doit la gagner. En tous cas, il existe une certitude : Une troupe mal nourrie et mal considérée n’a jamais gagné une bataille, à fortiori ... une guerre économique. »

On a envie de pleurer lorsque tu parles de l’ « esprit d’entreprise qui se dégrade », et ensuite tu réclames que la troupe soi « bien nourrie » dans la « guerre économique ». L’oligarchie n’a rien à cirer de ce genre d’arguments. Elle a patiemment travaillé à créer un rapport de forces qui lui est très favorable.

A l’époque de la mondialisation, il n’y a plus de véritable guerre économique. Les vagues de délocalisations financières en témoignent. La mondialisation, c’est la phase ultime du capitalisme et de l’impérialisme, lorsque ce dernier devient un pouvoir unique (une dictature de classe, nécessairement) à l’échelle mondiale.

Pour rappel, ces liens :

http://blog.360.yahoo.com/quicalt?p=148

Après les présidentielles françaises, mine de rien, l’ « Europe militaire » (2)

(...)

La Commission Trilatérale a tenu sa réunion annuelle à Bruxelles du 16 au 19 mars. Avec un peu moins de discrétion que d’habitude, car Reuters a même diffusé une photo de Henri Kissinger et Jean-Claude Trichet prise à cette occasion. Javier Solana, Haut Représentant de la « Politique étrangère et de sécurité commune » (PESC), Secrétaire Général à la fois du Conseil de l’Union européenne et de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO), et ancien Secrétaire Général de l’OTAN, fait état de sa participation sur son agenda officiel (allocution du 17 mars à 14h30). C’est peut être que la Commission « a un message à faire passer ». Celui de la prétendue nécessité urgente d’un « ordre mondial » en bonne et due forme.

(...)

http://blog.360.yahoo.com/quicalt?p=228

Sarkozy, Bush, médias, lobbying... et ce qu’on nous prépare (1)

On parle partout d’une prétendue « crise économique ». Les médias, même « citoyens », s’emploient déjà à nous expliquer en quoi, d’après eux, cela consiste. Apparemment, nous n’étions pas au courant, mais il faudra semble-t-il que « Sarkozy intervienne » à la rentrée, voire même tout de suite. L’intéressé a déjà « interpellé le G7 ». En même temps, les manœuvres militaires de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et l’annonce par Vladimir Poutine, le 17 août, de la reprise effective des vols de bombardiers stratégiques russes, semblent être exploitées pour créer une ambiance permettant aux « experts » occidentaux de « justifier » une militarisation rapide de l’Europe et un renforcement de son alliance avec les Etats-Unis. Cependant, cette propagande ne saurait résister à une analyse tant soit peu sérieuse. D’abord, parce que le pouvoir des lobbies financiers dans ce début de siècle est tel, qu’aucune crise économique ne saurait avoir lieu sans leur « consentement » et sans présenter un avantage pour eux. Ensuite, parce que les manœuvres militaires de l’OCS ressemblent étrangement à des essais de répression d’émeutes et de soulèvements populaires.

Enfin, depuis le début des années 1990 on a vu se mettre en place un partage des rôles à l’échelle planétaire où la Russie et la Chine ont des fonctions bien définies. Notamment, sur le plan du dumping social et de l’organisation de la gendarmerie mondiale que la « transversalisation » générale de la politique contribue à accélérer...

(...)

La « transversalité » à l’échelle mondiale, débouchant sur le règne de la « politique unique » ; le rapprochement Bush-Sarkozy en même temps que la mise en place d’un nouveau Traité européen ; les pressions permanentes sur les régimes politiques « dissidents », jusqu’à la négociation de leur « retour au bercail »... sont-ils autre chose que des signes d’un verrouillage économique et politique de la planète ? Il y a de quoi s’inquiéter. Dans l’histoire de l’humanité, les possibilités d’exil pour les opposants ont été un moteur du progrès. Mais bientôt, il n’y aura plus où s’exiler. Les exemples ne manquent pas, dans le passé, d’empires très stables qui ont stagné et reculé, devenant retardataires et rétrogrades. A présent, c’est un empire planétaire des lobbies financiers et des multinationales qui se met en place. Quasiment sans aucune opposition réelle, en Europe ou aux USA, et avec des moyens de domination sans précédent.

http://blog.360.yahoo.com/quicalt?p=235

Nicolas Sarkozy, capitalisme de choc et alliance impérialiste Europe-USA

On entendait dire jadis : « attention, dans les périodes de calme apparent, le capitalisme finit toujours par reprendre ce qu’il avait dû céder sous la pression des mobilisations populaires ». Après plus de trois décennies d’activité intense des réseaux capitalistes et impérialistes, et de dégénérescence des organisations ouvrières et citoyennes, le bilan est très sombre et le sursaut citoyen plus nécessaire que jamais. L’intervention de Nicolas Sarkozy à l’Université d’été du MEDEF, la plus influente organisation du patronat français, ne fait que confirmer cette ancienne constatation historique.

(...)

2. Bruits de « crise économique » et financement de l’Europe militaire

La « masse salariale » des pays dits « riches » (plus de 600 milliards d’euros annuels pour la France) constitue un immense magot, sans précédent dans l’histoire, dont depuis deux décennies les oligarchies financières et industrielles ont entrepris de s’emparer. Mais il y a encore plus gros, à court et moyen terme : l’ensemble du patrimoine des « petits citoyens ». Epargne, biens immobiliers... Telle est la cible de l’actuelle opération présentée sous couvert de « crise financière » et qui avait été préparée par deux décennies de promotion du surendettement. De quoi financer, entre autres, l’Europe militaire et l’axe des superpuissances jumelles Europe - USA en perspective.

(...)

-

@ Ingrid

tu écris « On a envie de pleurer lorsque tu parles de l’ »esprit d’entreprise qui se dégrade« , et ensuite tu réclames que la troupe soi »bien nourrie« dans la »guerre économique« . L’oligarchie n’a rien à cirer de ce genre d’arguments. Elle a patiemment travaillé à créer un rapport de forces qui lui est très favorable. »

Contrairement &à ce que tu prétends, je ne demande rien mais témoigne de l’incohérence du toujours plus.

A moins de « retourner la table » ce que très peu de français envisagent de faire, il est, il me semble plus interessant de mettre certaines organisations d’employeurs devant leurs contradictions.

Mais c’est juste mon avis

@micalement

-

« A moins de »retourner la table« ce que très peu de français envisagent de faire... »

Parce que « leurs propres » dirigeants politiques et syndicaux sont les premiers à les en dissuader, et ça peut même aller très loin. Lire cet article du 29 juin :

L’opposition de Monsieur le Président et la loi d’autonomie des universités

Nicolas Sarkozy avait promis un « statut de l’opposition », et le « socialiste » Didier Migaud est devenu président de la Commision des Finances, de l’Economie Générale et du Plan de l’Assemblée Nationale. Au même moment, Jack Lang apportait son soutien à la deuxième version du projet de loi « portant organisation de la nouvelle université » diffusé le 27 juin par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Pourtant, la plupart des organisations de chercheurs sont opposées à ce texte qu’elles considèrent comme un danger pour la recherche française. Il ne semble pas, non plus, que le Parti Socialiste ait soulevé la question des liens personnels de la Ministre Valérie Précresse, mariée à un directeur adjoint d’Imérys et fille du président de Bolloré Télécom, avec un milieu industriel dont il paraît difficile d’ignorer les intérêts stratégiques à propos de l’avenir de la recherche et des universités. Une « opposition », tout compte fait, très « constructive ».

Le syndicat des chercheurs scientifiques SNCS-FSU, « appelle à une mobilisation dans l’unité pour faire échec » au projet de loi proposé cette semaine, en deuxième mouture, par Valérie Pécresse concernant l’autonomie des universités. Pourtant, en même temps, le responsable « socialiste » Jack Lang soutient les propositions formulées cette semaine par Valérie Pécresse. Il déclare à ce sujet : « Je l’approuve. (....) C’est une nécessité pour donner aux universités un souffle, un élan, une liberté d’initiative ». Le SNCS serait-il seul à s’opposer à ce projet de loi ? Tel ne semble pas être le cas.

(...)

-

Le lien de l’article est :

-

Salut Jean-Claude !

C’est terrifiant, depuis que le Mur de Berlin est tombé, on a l’impression que les détenteurs du capital font comme si Marx et ses oeuvres avaient également disparu, et tentent de revenir au XIXe siècle, parfois même au Moyen-Âge. Or ce n’est pas parce que Marx avait tort sur certains points, qu’il faut repartir à zéro.

Et quel panorama idéologique en France : voyez...

Le fameux libéralisme dont on nous rebat les oreilles ? Les Gros écrasent les Petits et les Moyens, pour profiter d’un monopole, au pire un oligopole négocié entre puissants. Et depuis la commission Leclerc, pardon Attali, comment les hypermarchés vont finir de mettre à terre notre agriculture et faire travailler les enfants chinois.

La modernisation du droit du travail ? Enfin prendre le salarié pour une machine et le traiter comme une ligne comptable.

L’esprit d’entreprise ? Profiter de ses rentes en détruisant le capital de son entreprise au besoin.

La libre concurrence ? Comment favoriser les plus gros et éliminer les moins gros, sauvagement si possible.

Moins d’Etat ? Des politiciens serviles et la caisse publique pour payer les pertes (les baisses de revenus) des nantis, financées par les impôts des petits et des moyens.

Si on veut aller à l’émeute, on ne s’y prendrait pas autrement. On verra demain comment prennent les premiers mouvements sociaux de l’ère Sarkozy, mais je crains des débordements dans le futur.

Oui, c’est le retour à la lutte des classes, sauf qu’au XIXe, c’était les prolétaires contre les capitalistes (en gros), aujourd’hui, c’est une toute petite caste contre... tous les autres. Et la tension monte.

Ajoutons à ça les « affaires » démontrant le bien fondé de cette caste à diriger le monde : Gautier-Savagnac, le MEDEF, l’UIMM et leurs millions d’Euros noirs, EADS où comment Lagardère s’est fait éponger ses pertes prévisionnelles par l’Etat, Clearstream où comment se salir mutuellement avec l’argent des rétrocommissions des frégates de Taïwan, ... bref, comment rendre tout le monde fou de rage.

Mal barré...

-

Le contexte.

Karl Marx et son temps : 1818 - 1883.

Karl Marx naît durant le congrès de Versailles suivant la chute de Napoléon, et meurt en 1883, sous la IIIème République. Le Capital sera publié en 1867 (du moins le livre I), alors que l’agitation sociale bat son plein : Il est plus proche, dans le temps, de l’époque des Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etc. ... que nous de son époque. C’est à dire qu’il est en rapport chronologique aux Lumières comme les années 1920 - 1930 (Révolution Russe, fondation du Parti Communiste en France) l’ont été par rapport à lui.

La fin de sa vie a été consacrée à l’étude des nouvelles découvertes. Il ne considérait pas ses théories ni sa pensée comme figées et lui-même a pris du recul vis à vis des interprétations qu’on donnait à ses publications, comme des actions menées en leur nom. Il aurait d’ailleurs déclaré : “En ce qui me concerne [...] je ne suis pas moi-même marxiste”. Ou pour le citer encore : “[On ne saurait] métamorphoser mon esquisse historique de la genèse du capitalisme dans l’Europe occidentale en une théorie historico-philosophique de la marche générale, fatalement imposée à tous les peuples (...) pour en arriver en dernier lieu à cette formation économique qui assure (...) le développement intégral de l’homme”.

Le Capital.

Les échanges

Le capital traite d’abord et avant tout de la société que Marx a sous les yeux. Le système économique qu’il étudie est un système d’économie marchande, où chacun se procure les choses dont il a besoin sur le marché, au lieu de produire pour lui-même. Ce système s’est développé progressivement quand la quantité d’objets produite a dépassé les besoins : “dès qu’un objet utile dépasse (...) les besoins de son producteur, il cesse d’être valeur d’usage pour lui et (,...) ne sera utile que comme valeur d’échange ”.

Mais l’échange, pour autant qu’il ne procède pas du simple pillage, nécessite qu’on mesure ce qu’on échange : Dès l’Antiquité, Aristote constatait : “L’échange ne peut avoir lieu sans l’égalité, et l’égalité sans la commensurabilité”. Cette propriété pouvant être comparée, c’est la valeur des différentes choses que l’on échange.

De la valeur des choses

Marx distingue deux aspects à la valeur : La valeur d’usage qui dit-il, exprime l’aspect qualitatif, et la valeur marchande, qui s’exprime l’aspect quantitatif qu’on emploie dans l’échange et le commerce. Il met d’un côté l’aspect sensible, (psychologique, humain ...) de la valeur, qui peut varier en fonctions des moments, des lieux ou des personnes, et qui s’exprime quand on consomme ces choses ; de l’autre celui que l’on peut, que l’on doit comparer, pour procéder à des échanges. Il explique que si “la valeur d’usage forme la matière de la richesse” (C’est son « utilité »), la valeur marchande naît de l’échange.

Elle doit nécessairement traduire quelque chose de commun à l’ensemble des marchandises que l’on échange. Et Marx explique que la seule chose que les hommes ont pu comparer, et cela dès la nuit des temps, c’est l’effort qu’il a fallu faire pour obtenir ou fabriquer les différents objets, c’est le travail humain qui est inclus dans la marchandise. Prenons un exemple :

Dans une société totalement “ primitive ” où chacun produit pour lui-même, il n’y a pas d’échange, donc pas de valeur d’échange ou marchande. Dans une société un peu plus évoluée, je fabrique des chaussures, et le voisin des vêtements. C’est bientôt l’hiver et j’ai besoin de vêtements, tandis que le voisin aimerait avoir des chaussures (autrement dit offre et demande existent). Seulement voilà : s’il me faut une journée pour fabriquer une paire de chaussures, il faut une semaine au voisin pour faire un bon vêtement chaud. Dans ces conditions, jamais le voisin n’acceptera de ne recevoir qu’une paire de chaussures en échange du vêtement. Il me faudra probablement fournir des chaussures à toute sa famille en échange de mon vêtement, bien que la valeur d’usage des chaussures pour lui, soit la même que la valeur d’usage du vêtement pour moi .

Ce que montre cet exemple, c’est que la valeur d’échange, dans un système d économie marchande, correspond à la quantité de travail humain nécessaire à la fabrication de la marchandise. Dans le Capital, Marx déclare qu’il s’agit de la « véritable valeur » car c’est elle qui possède un sens économique. Il lui donne comme définition : “Le quantum de travail, ou le temps de travail nécessaire (...) à la production d’un article (...) ”.

Circulez !

Sur le marché (donc au sein d’une société marchande) s’établit une double circulation : des marchandises d’une part et de l’argent d’autre part, par le biais de “métamorphoses” des unes en l’autre.

Le système fonctionne comme suit : J’achète la marchandise M’ avec l’argent A que j’ai obtenu en vendant la marchandise M. C’est ce que Marx appelle la “circulation des marchandises”. Marx la décrit par la formule « M - A - M’ » c’est le “cycle de la circulation des marchandises” vu par les producteurs et les consommateurs. Il nécessite, comme préalable, de disposer d’un bien à échanger et son but final est l’emploi, la consommation, de valeur d’usage. A cette circulation correspond, si on voit les choses du point de vue du marchand, une autre circulation : J’obtiens l’argent A’ de la marchandise M que j’ai achetée avec l’argent A. Ce cycle s’exprime : « A - M - A’ ». c’est la « circulation de la monnaie ». Elle nécessite, au préalable, l’existence d’une accumulation d’argent, son but final est l’argent lui-même ce cycle n’a de raison d’être que s’il y a une différence de quantité d’argent, A’ étant plus grand que A (ou A’ = A + A), ou encore : “(...) il est soustrait à la circulation plus d’argent qu’il n’y en a été jeté [ ... ] La circulation de l’argent devient dont son propre but, son mouvement n’a pas de limite”.

Autrement dit, à un certain niveau de développement, une accumulation préalable d’argent est mise en circulation dans le but de produire plus d’argent . Progressivement, le but de la circulation de l’argent, donc par contrecoup de celle des marchandises n’est plus la consommation, donc l’usage de celles-ci, mais l’accroissement de l’argent, de la richesse (c’est en tout cas le but d’une fraction du corps social).

D’où vient l’argent ?

Dans le “ cycle de l’argent ”, d’où provient le surplus ? Autrement dit, puisqu’on suppose que l’argent représente le prix, prix concrétisant une valeur, d’où vient le surplus de valeur, la “plus-value” ?

Pour en revenir à notre explication, dans le cycle A - M - A’, si A’ est plus grand que A c’est qu’il y a création de valeur lors du processus (Marx emploie le mot procès) de fabrication, c’est qu’il y a ajout de travail humain. Or pour un marchand, produire une marchandise ne signifie pas qu’il se mette au travail mais bien plutôt qu’il peut acheter du travail humain. Ce qui implique que ce travail existe sous forme de marchandise, donc qu’il y ait un marché du travail ! Ceci implique :

- Que le travail soit propriété du vendeur, donc que celui-ci ne soit ni serf ni esclave.

- Que le vendeur n’ait pas d’autre marchandise à échanger sur le marché, donc qu’il ne soit pas lui-même producteur de marchandise.

Alors le marchand achète du travail, en fait un “temps de travail”, ainsi que d’autres marchandises auxquelles il fait appliquer ce travail pour produire une nouvelle marchandise ayant plus de valeur que la somme de tout ce qu’il a acheté. Marx appelle la richesse engagée dans ce processus du capital.

Le capital.

« Le capital », est donc “une accumulation de richesse utilisée à acheter du travail humain pour lui faire produire un supplément de valeur” ... donc de richesse (c’est, du moins, ce qu’en attend le capitaliste). La formule « A - M - A’ » devient alors la “formule générale du capital”.

Pour que le travail humain acheté crée de la valeur, il faut lui en fournir les moyens : matière première, outils, voire usines, etc ... ainsi que le moyen de continuer à travailler (moyens de subsistance). On peut donc décomposer ce capital en différents éléments.

Capital constant et capital variable

D’un côté on trouve tous les éléments comme les terrains, usines, outils qui sont consommés dans le procès de production . Le travail humain qui leur est appliqué transfère leur valeur d’usage à la marchandise produite. Ni plus, ni moins, c’est pourquoi Marx appelle cette portion du capital le “capital constant” : Tant de capital produira tant de marchandises (dans les mêmes conditions de production).

Par contre le salaire, la partie du capital qui achète le travail, ne fera pas simplement que se reproduire (sinon pourquoi le capitaliste se donnerait-il tout ce mal), mais produira un supplément de valeur. Marx l’appelle donc “capital variable” : Tant de capital donnera “ça dépend” de marchandises.

Plus-value et surtravail

Ce qui fonde le fonctionnement “capitaliste” de l’économie, c’est que le salaire permet d’acheter plus de temps travail que ce qui est nécessaire à l’ouvrier pour compenser son “usure”, son entretien : nourriture, vêtements, ... Par exemple, quand le capitaliste achète les 4 heures de travail nécessaires à l’ouvrier pour subsister, il lui fera faire une journée de 8 heures. La valeur supplémentaire apparue, représente donc un travail non payé ; le capitaliste s’approprie cette plus-value “en ne payant pas la totalité du travail qu’il achète [et ce travail supplémentaire] ne coûte rien au capitaliste précisément parce qu’elle coûte à l’ouvrier du travail non payé”. La plus-value correspond donc à ce que Marx appelle du « surtravail ».

Donc “la valeur d’une marchandise M produite en système capitaliste s’exprime par la formule : M = c + v + pl”. c étant la valeur du capital constant, v la valeur du capital variable (salaires) et pl la plus-value. Dans ce cas C = (c + v) est alors le coût de production, et pour qu’il y ait profit il faut que le prix de vente soit supérieur au coût de production, même si ce prix est supérieur, ou inférieur à la valeur réelle du produit.

Du taux de plus-value au taux de profit.

Du point de vue marxiste le taux de plus value pl’ est défini comme le rapport de la plus-value, donc du surtravail, au seul capital variable, au travail payé. pl’ = pl / v. Ainsi le taux de plus-value mesure le rapport entre le surtravail et le travail payé il est « proportionnel au degré d’exploitation de la force de travail ».

Mais ce qui intéresse essentiellement le capitaliste c’est le profit : d’une part la masse de ce profit p, égale au “ A ” ou encore A’ - A, ou enfin A’ - C la différence entre prix de vente et capital engagé au départ ou coût de production ; d’autre part le taux de profit p’, c’est à dire le rapport de la plus-value sur la totalité du capital engagé : p’ = pl / C ou bien p’ = pl / (c + v) , .

La loi de la baisse tendancielle du taux de profit.

Dans le jargon, pardon, le langage économique d’aujourd’hui, la baisse tendancielle est au taux de profit ce que Laurel est à Hardy et le distingué à l’économiste. Qu’en est-il dans le capital ?

L’expérience et l’observation de la société montrent que, grâce au progrès technologique, la productivité du travail augmente sans cesse. Cela signifie que plus de marchandises sont produites par unité de temps de travail d’un ouvrier, donc que la valeur ajoutée à chaque marchandise diminue (puisque la valeur est le temps de travail). Parallèlement, la proportion du capital constant (machines, .. ;) rapportée à la valeur globale du capital ne cesse d’augmenter.

Autrement dit dans la formule du taux de profit pl’ = pl /(c+v), c augmente, donc pl’ diminue : L’augmentation de la part du capital constant due aux gains de productivité fait baisser le taux du profit, ou comme dit Marx : “(...) il faut bien que cet accroissement progressif du capital constant par rapport au capital variable ait nécessairement pour résultat une baisse graduelle du taux de profit général. (... et ceci est ...) une façon propre au mode de production capitaliste, d’exprimer le progrès de la productivité sociale du travail”.

Mais alors, pourquoi augmenter la productivité ? Mais tout bonnement pour augmenter la masse de profit, le profit total, au bout du compte, pour le capitaliste, il n’y a que ça qui compte !

On peut donc formuler cette fameuse loi en disant que plus on accroît la quantité de profit réalisé en augmentant la productivité du travail, plus on diminue le rendement du capital engagé.

Telle est la dure loi de l’ouest, pardon, d’airain condamnant sans appel le capital à sa chute.

Les différentes formes du capital et du capitalisme.

Dans une société de grande taille et complexe, l’ensemble du processus se spécialise et se cristallise en différents maillons :

Le profit, la valeur supplémentaire, la plus-value, est produite en fabricant des marchandises dans le « procès de production », c’est l’action du capitalisme industriel. Il produit du profit en produisant de la marchandise. Il produit grâce à l’achat de moyens de production et de force de travail, et le profit n’est réalisé que dans l’action de la revente : échange de la marchandise contre de l’argent. Certains capitalistes, détenteurs d’argent, se spécialisent dans ces échanges c’est le capitalisme commercial. il agit dans le « procès de circulation du capital ».

Des organismes centralisent la richesse, la gardent, émettent la monnaie, la changent contre une autre, bref sont spécialisés dans les manipulations de l’argent : les banques. Elles facilitent et accélèrent considérablement les échanges : il n’y aura aucun déplacement d’argent matériel, le compte de l’un sera débité tandis que l’autre sera crédité. Si ce sont des banques différentes, il y a longtemps qu’existent les mécanismes de compensation. Non seulement c’est beaucoup plus rapide, mais la quantité matérielle d’argent nécessaire s’en trouve considérablement réduite.

Bien entendu, tout ceci n’est pas gratuit ! Depuis des temps immémoriaux, les banques pratiquent le prêt. Autrement dit le banquier avance une certaine somme au capitaliste, commercial ou industriel. Celui-ci dispose donc d’un capital de départ plus grand, ce qui lui permet d’augmenter la masse de profit.

Si celui-ci est partagé au prorata du capital avancé, c’est dans les faits une simple association. Mais le prêt pratiqué par les banques est le prêt à intérêt, l’usure. Le banquier se soucie peu de l’emploi de la somme avancée, mais il demande que celle-ci lui soit remboursée plus quelque chose, c’est ça l’intérêt. C’est le capitalisme financier>I, pour qui le cycle se résume à A - A’. Il n’intervient en aucune façon dans le procès d’ensemble de la production capitaliste, pour lui, l’argent « fait des petits » .

Mais il n’y a qu’un seul stade où soit produite la plus-value, donc le profit, c’est lors de la réalisation du surtravail qui en est la source. Tous ces différents types de capitalisme se partagent le profit en profit industriel, profit commercial et rapport de l’intérêt. Conséquences sociales de la structure capitaliste de l’économie.

Le Capital a pour ambition d’expliquer le fonctionnement de la société dans laquelle vit Marx : celle de la fin du XIXème siècle en Europe. Il étudie ces mécanismes économiques en tant que faits sociaux.

Prenons un exemple, tout à fait au hasard : le chômage. Y a t-il globalement surproduction ? Certainement pas d’un point de vue social : La moitié de la population mondiale manque du nécessaire et rien qu’en France un demi-million de personnes n’ont pas de toit. Manque t-on de capitaux ? Certainement pas : Les bourses brassent des millers de milliards de francs ou de dollars. Mais-z-alors ? C’est tout simplement que dans ce système capitaliste le capital n’est pas destiné à satisfaire les besoins des populations mais à produire de l’argent pour une certaine fraction de ce corps social. Et couvrir les besoins élémentaires de l’ensemble du corps social n’est pas assez profitable, pas assez rentable. Il y a conflit d’intérêts entre l’ensemble du corps social d’un côté et les possesseurs de capitaux qui permettraient de les satisfaire de l’autre.

En dernière instance, les conditions de vie de chacun dépendent de sa place dans le “procès de production capitaliste” et la société se divise finalement en deux classes : Ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui achètent cette force de travail. D’où la naissance, à terme d’un conflit d’intérêts entre les capitalistes et le reste du corps social, car le système est basé sur la confiscation, à leur profit, par quelques uns du travail des autres Il est à noter que le seul moment où Marx traite des classes sociales dans le Capital, c’est le dernier chapitre de la dernière section du dernier livre : Chapitre LII (52).

Enfin, s’il condamne, au nom de la morale, les rapports sociaux créés par le capitalisme, il reconnaît à ce dernier une place éminente dans l’histoire : “Le développement des forces productives du travail social est la tâche historique et la justification du capital”, et : « [Le capitaliste ... ] force les hommes, sans répit ni trêve, à produire pour produire, et les pousse ainsi instinctivement à développer les puissances productrices et les conditions matérielles qui seules peuvent former la base d’une condition nouvelle et supérieure ».

Il pensait que le capitalisme était condamné à terme plus ou moins court. Qu’il y aurait ré-appropriation « sociale » des moyens de production et du capital. Il ne dit d’ailleurs pas comment, il distinguait des « tendances » à la contradiction au sein du système qui d’après lui devaient « se résoudre », parfois (souvent) par des crises : la concentration du système en entités de plus en plus énormes, en cartels puis en monopoles, concentration favorisée par l’actionnariat : « ... qui est une abolition de l’industrie capitaliste privée sur la base même du système capitaliste. [ ... ] La réussite comme l’échec conduisent simultanément à la centralisation des capitaux et par conséquent l’expropriation à l’échelle la plus large. L’expropriation s’étend ici du petit producteur au petits et moyens capitalistes eux-mêmes. Le point de départ du mode de production capitaliste est justement cette expropriation. Son but est de la réaliser et, en dernière instance, d’exproprier tous les individus de tous les moyens de production ».

-

Oui, Petit Canard ( pas vilain du tout tout), ce que tu écris est bien vrai, sauf que, que mondialisation aidant, je crains que cette course boulimique à « toujours plus de fric » soit devenu une discipline à l’échelle internationale, et il serait temps, pour réactualiser un vieux slogan : grugés de tous pays, unissez-vous !

Bien à toi.

-

geko 17 octobre 2007 15:42Vilain Petit Canard a tout dit !

« Si on veut aller à l’émeute, on ne s’y prendrait pas autrement ». A mon avis c’est déjà prévu ! Notre ancien ministre de l’intérieur aujourd’hui grand rassembleur s’est chargé d’augmenter les effectifs de la police et de leur fournir des habits type « robocop ». A grands coups de peur sécuritaire il a creusé le fossé entre police et citoyens. N’a t’il pas été élu pour ça ? C’est bien ça la rupture.

Les veaux ont voté pour leur boucher et la lame est bien aiguisée !

-

Bravo pour ces explications limpides.

Un point de désaccord cependant : ce débat va un peu plus loin aujourd’hui. La baisse du taux de profit du système capitaliste n’est pas inéluctable.

Voici un texte qui l’explique simplement (et qui au passage se fait plaisir en expliquant comment les chantres du capitalisme libéral se sont approprié Marx).

"Marx a compris, plus que quiconque, la nature prométhéenne du capitalisme, sa dynamique et sa flexibilité. Mais il a sous-estimé sa puissance d’adaptation et sa capacité de renouvellement. Son analyse du taux de profit fait en effet abstraction de la productivité du capital, au nom du postulat selon lequel il s’agit d’un « capital constant ». L’enchaînement fatal - plus-value générée exclusivement par le capital variable ; accroissement du capital constant ; donc baisse du taux de profit - ne se produit plus dès lors que le capital constant fabrique lui aussi de la valeur. Il s’est refusé à accepter l’idée qu’à côté d’un facteur travail productif, il puisse exister un facteur capital lui aussi productif, et que la productivité globale résulte de l’agrégation des deux phénomènes. La course à la productivité n’est donc pas une fuite illusoire que mène le capitalisme pour échapper à une mort programmée ; c’est au contraire un combat pour la vie. La démarche marxiste - l’irrésistible ascension du capitalisme suivie de son inévitable effondrement - exige une « cheville » afin que ces deux états se succèdent : c’est la baisse tendancielle du taux de profit. Celle-ci effacée, la deuxième étape - le déclin du capitalisme - disparaît ipso facto et il reste du « Capital » la description de la vague ascendante de l’économie de marché : personne n’aura été, de ce point de vue, aussi lyrique et aussi prospectif que Marx. [...]"

extrait de « Les prophètes du bonheur » de Alain Minc (qui n’avance pas que des thèses à suivre, mais qui là dessus résume bien tout)

Cordialement.

-

@ Daedalus

Alain Minc devrait expliquer en quoi le capital constant, usines, machines, .... « fabriquerait de la valeur » tout seul !

D’autant plus que dans ce cas, plus personne n’aurait besoin de travailler, puisque « la valeur » se génèrerait toute seule.

A moins que l’on ne considère que les humains qui extraient les matières premières, fabriquent ces usines, ces machines ... et les font fonctionner (et eventuellement les réparent), n’existent pas, ou du moins ne sont aucunement payés car tous bénévoles.

« Le Capital » propose, comme je l’ai écrit, une explication à la nature de la valeur en tant que quantité de travail humain (il y a d’autres explications bien sûr), Alain Minc ne propose rien.

Et s’il reste des gens pour le lire, et en tirer des leçons, ce sont bien les détenteurs du capital !!!

-

Je suis le Canard (sauf sur Marx) et je relance de 10 avec la dépénalisation du droit des affaires au nom de la liberté de magouiller en paix.

Pendant ce temps, un SDF réciviste, se fait piquer en train de voler un parapluie dans une voiture : 2 ans fermes car récidive (comme ça il aura un domicile fixe).

Avant on avait Victor Hugo et Jean Valjean.

Aujourd’hui TF1 et le commissaire Je-sais-pas-quoi-j’ai-pas-la-télé.

Ce n’est qu’un début...

-

BONJOUR Merci à vous Monsieur BENARD pour cet article . nous assistons à une véritable déreglementation du droit du travail sous le couvert ou le prétexte de la flexibilité ah pardon il faut dire flexisécurité nécessaire à la relance de l’économie et créatrice d’emploi. on oublie que le droit social a une particularité : créer des gardes fous , un droit plancher qui tente de rétablir le déséquilibre généré par le lien de subordination inhérent à toute relation employeur-salarié. les négociations en cours sont de première importance elles devraient etre le centre de nos préoccupations c’est plus de 40 ans d’avancées sociales qui risquent de partir en fumée !!!!

-

Bonjour Artemis,

Merci pour votre commentaire.

Il eest clair que la culpabilisation des salariés est deveneu un leurre qui permet de mieux faire oublier que la rente a pris le pas sur le travail. Dommage pour notre présiident, travailler plus n’enrichit pas ...

Maintenant, je me demande si les organisations d’employeurs sont réellement représentatives des dirigeants de société puisque seuls environ 30% sont syndiqués.

A quand des rencontres entre non syndiqués employés et employeurs hors de toute idéologie ?

On peut toujours rêver ....

-

@Jean Claude BENARD,

A quand des rencontres entre non syndiqués employés et employeurs hors de toute idéologie ?

A mon humble avis, vous faites deux erreurs en une seule phrase.

Tout d’abord pour qu’il y ait rencontre entre non syndiqués, il faudrait définir un mode de représentation ; je ne pense pas qu’il soit très constructif de réunir plusieurs millions de personnes pour tenter de trouver des terrains d’entente ; et sans structure représentative, chacun ne représente que lui-même !

D’autre part, vous laissez supposer que tout syndiqué suit un dogme, une idéologie. Juste un petit rappel, ce sont les hommes qui font les syndicats et non les syndicats qui font les hommes. Proportionnellement, vous avez autant de syndiqués dogmatiques que de non syndiqués dogmatiques.

-

Bon article, tout à fait d’accord sur la ligne suivie actuellement et ses conséquences en terme de démotivation des salariés... Et il est malheureusement clair que les syndicats se sont décrédibilisés par rapport aux salariés du privé, ce qui créé un gros vide à la table des négociations, au profit bien évidemment des patronats.

-

Toujours dans un seul sens... Toujours moins de droits.... Toujours plus de prolétarisation des plus faibles...

Comme dans 1984 les mots pour dire le contraires de ce qu’ils expriment.

- Progrès = Fin des acquis ?

- Liberté = Travailler plus ?

- Modernité = détruire les droits pour lesquels nos parents et nos grands parents se sont battus ?

Et jusqu’à quand ?

J’en arrive a espérer qu’ils iront trop loin , histoire que ça explose pour de vrais...

Cocu aujourd’hui , clodo de main ? Un slogan de plus en plus crédible !

-

La lutte des classes existe depuis l’antiquité. Les perdants et les vainqueurs, au final, sont toujours les mêmes.

Nous aimerions vivre dans un monde dans lequel les gens seraient tous animés des meilleures intentions et qui, même s’ils font des erreurs, chercheraient à améliorer le sort de l’humanité mais ce n’est pas le cas.

Si vous regardez ce qui se passe avec un peu de recul, vous constatez que les propriétaires des entreprises transnationales ont tout intérêt à ce que les Etats aillent mal, qu’ils soient désorganisés, qu’ils s’endettent, que les hommes soient exploités tant et plus, que les salaires soient bas, que les délocalisations mettent en concurence les pays du tiers monde, que l’ordre règne au prix du sang. Que les vrais décisions, celles qui s’imposent à tous, soient prisent dans des organismes internationaux au mépris de la démocratie.

Hélas, ces propriétaires sont cyniques et jouent sur un grand Monopoly dans lequel les autres êtres humains ont autant de valeurs et de raisons d’exister que le bétail. Ils ne pensent qu’à devenir plus riches et plus puissants, jalousant bêtement leurs semblables.

Entre ces gens là et nous, les être humains, il y a les hommes politiques et les managers. Ceux qui sont au pouvoir doivent obligatoirement partager les mêmes valeurs. Et s’ils sont si grassement récompensés, c’est pour étouffer leur conscience et oublier les souffrances -guerres-pollutions-famines-maladies-pau vretés- dont ils sont responsables.

Et rien n’indique que ce triste état va changer, bien au contraire. Le pouvoir de ces propriétaires ne fait que croître. Ils maitrisent les centres de décisions, y compris les parlements et ils utilisent massivement les médias dans la manipulation des peuples, des électeurs et des politiques.

Leur pouvoir est tel qu’aucune organisation humaine ne peut plus les arrêter. Ils vont tout ravager.

-

Demain entre république et nation....

Faites chauffer les oeufs et la farine ! ! ! (Demandez bien sur à votre commercant favori un lot périmé pour ne pas gacher. Ils fournissent du bon pour les bizutages).

Tous a vos balcons !

-

-

..la lutte des classe n’est pas un concept marxiste elle est la réalité de la sociéte. Nous ne vivons pas ensemble sans nous opposer et sans lutter ayons au moins la décence et la dignité de nous le reconnaitre

-

camarades syndiqués ,demain,un branle bas général s’annonce ,pour fêter l’évènement ,entonnons tous ensembles l’Internationale du Q ,sur l’air de l’Internationale : c’est la jute finale /branlons nous des deux mains /ho non ce n’est pas sale /en plus ça fait du bien /baise internationale /ou baise entre voisins/tout le monde est à poil /et s’branle pour s’mettre en train !!!!

-

Le concept de la lutte des classes ?Il est franchement dépassé.

L’essoufflement de notre compétitivité et l’ampleur croissante de nos dépenses de protection sociale ne peuvent plus prospérer comme depuis soixante ans, sur un pacte social noué essentiellement autour de préoccupations liées à la maladie et au retrait d’activité.

A bien y réfléchir, ce modèle social apparaît même débilitant et démotivant à long terme - au point qu’il n’est pas abusif de lui imputer une part de responsabilité réelle dans le sentiment de déclin plus ou moins fondé auquel le pays se prête depuis trop années, et en tout cas dans notre incapacité à combattre les déficits.

C’est, au contraire - et prioritairement - autour du progrès de l’activité, des compétences, et de l’emploi qu’il faut refonder notre pacte social.

A cette heure où l’environnement est enfin largement perçu comme un enjeu économique et social majeur, il n’est certainement pas inutile de rappeler une préoccupation partagée par bien des économies occidentales et, en tout cas européennes et qui paraît bel et bien être la « mère de toutes les questions » :

le progrès technique permet depuis vingt ou trente ans des gains de productivité ainsi qu’un redéploiement des modes et des lieux de production,

- qui ne permet plus aux économies de subvenir correctement, ou au même niveau qu’avant, aux besoins alimentaires, économiques et sociaux de leurs démographies où de surcroît, les revenus et les ressources de consommation les plus stables apparaissent de plus en plus se trouver du côté des retraités et des inactifs, au détriment des acteurs habituels des marchés du travail

- additionnant ici et là en Europe notamment, un nombre croissant de pays qui, collectivement riches, voient néanmoins, leurs systèmes institutionnels - états en tête - s’enliser dans un appauvrissement sans fin qu’ils ne sont plus en mesure d’enrayer.Ce qui les prive progressivement des moyens d’une action politique indépendante et nationale traditionnelle, alors que les enjeux globaux de la mondialisation et, les défis plus urgents encore de l’environnement, font du développement durable un impératif essentiel.

Pour autant que l’économie ait pour vocation de répondre aux besoins collectifs de la société, il est désormais clair que les enjeux d’environnement font nos plus importants besoins des temps prochains.

PAS D’ACTION UTILE SUR L’EMPLOI SANS STRATEGIE DE FORMATION

Il reste difficile d’agir pour l’emploi, le travail et les métiers avec des systèmes d’éducation ou d’instruction lacunaires alors qu’on sait, aussi, toute l’inadéquation emploi/formation source des offres d’emploi non pourvues, régulièrement constatées dans un temps où l’offre d’emploi qualifié se développe dans bien des métiers alors que l’emploi mal qualifié augmente dans l’offre de main d’œuvre. Entre les deux, il faut donc absolument former, et désormais, voir la formation comme une clef de la cohésion sociale et comme un moyen à part entière de la gestion prévisionnelle de l’emploi. Alors qu’on envisage d’apporter des assouplissements au code du travail on peut donc au moins innover en plaçant la formation et l’alternance au coeur même du contrat de travail et de ses obligations réciproques. Les employeurs y trouveraient alors une variable d’ajustement positive et supportable pour la gestion du temps de travail et des emplois à travers la triple opportunité d’éviter des réductions d’effectifs irrémédiables, de revenir à un temps de travail normal en cas d’amélioration de la conjoncture, et d’assurer l’évolution des compétences entre temps.

DONC PAS D’EFFICACITE SANS REFONDER LA DEPENSE

La sécurité professionnelle durable qu’attendent nos concitoyens passe donc par un effort structurel de qualification, qui passe par un ciblage authentique de la dépense individuelle pour le retour à l’emploi. On ne progressera sur l’emploi qu’en adaptant à une conjoncture par essence évolutive un dispositif de dépense dont la vocation doit moins tendre à la baisse des coûts salariaux qu’à un nécessaire au relèvement du rapport coût/compétences de la main d’œuvre Le principe d’une individualisation de l’intervention financière s’impose donc, intégrant à la gestion même de la recherche d’emploi celle de risque économique et professionnel car il n’est pas de « sécurisation des parcours professionnels » possible sans pilotage volontariste du retour à une situation de l’emploi, personnelle ou collective, plus saine : Une forme utile de traitement social individualisé ne négligera donc plus la vocation économique collective des aides au retour à l’emploi Leur orientation précise vers les branches qui ont les plus graves difficultés de main d’œuvre et de recrutement est possible autour des objectifs de qualification et des priorités de formation. · avec de substantielles économies sur les effets d’aubaine massifs inévitablement induits par le caractère global et imprécis du système actuel qu’il faut clairement · réorientée au bénéfice de l’individualisation des aides en soutien à des parcours de retour au travail personnalisés, pertinents et efficace · permettant d’attacher au candidat, un niveau d’aide à l’embauche sélectivement défini comme un, véritable atout dans la négociation de son recrutement avec l’employeur, · en fonction des contraintes diagnostiquées de son profil et de ses difficultés, à travers un ciblage professionnel régulier, précis et régionalisé

Ainsi redéfinie, la personnalisation des aides - seul gage de leur efficacité - suppose la pertinence du diagnostic individuel, à partir d’un cadre affiné du contrôle de la recherche d’emploi : la responsabilité des partenaires sociaux dans la gestion de l’assurance-chômage ne peut les laisser indifférent à un flou préjudiciable au respect même du système.

CAR IL S’AGIT BIEN D’UNE PROBLEMATIQUE EMPLOI + FORMATION, N’ayons pas peur de clarifier le cadre général des interventions en faveur de l’emploi en personnalisant aides et crédits formation et emploi · sur des critères précis leur conférant la vocation économique qui doit être la leur, · pour une pertinence accrue du traitement social individuel et collectif · avec les économies budgétaires substantielles découlant de cette rationalisation.

Envisageons alors, la création d’un outil de régulation financière des coûts du marché du travail, avec des missions élargies au POLITIQUES TERRITORIALES DE LUTTE CONTRE LE CHOMAGE et DE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION. Ces établissements publics d’intervention régionalisés seraient compétents en matière d’insertion/réinsertion, de formation professionnelle initiale et continue. En tant qu’établissement public ils ont pour mission de préparer et mettre en œuvre les mesures relatives à l’orientation du secteur formation et à sa maîtrise des liens emploi-formation par secteur professionnel :

- gestion du potentiel formation/formateurs, animation de la profession,

- évaluation et défense de la qualité des interventions,

- analyse, développement et suivi des débouchés, etc...En tant qu’organisme d’intervention dela Communauté Economique Européenne l’Office a également pour fonction d’en appliquer les règles et d’en distribuer les fonds.

A ce titre, il est responsable vis à vis de Bruxelles de l’exécution des différentes interventions spécifiques et participe à la mise en œuvre des programmes communautaires.

Doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la double tutelle du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et du Ministre de l’Economie et des Finances, cet Office national régionalisé animera et adaptera la réflexion sur ces enjeux afin d’orienter simultanément les partenaires de la création d’emploi et ceux de l’offre de formation, en intervenant , grâce à sa structure décentralisée, de l’évaluation des besoins collectifs jusqu’à la gestion des compétences individuelles disponibles, actives ou inactives, en passant par l’organisation structurelle du marché, qui lui permettra, aussi, d’apporter son expertise au développement local.

CECI CONDUIT DONC A UN SERVICE UNIQUE DE L’EMPLOI et la FORMATION La voie la plus rapidement disponible reste celle d’une stratégie d’insertion généralisant l’alternance à travers une véritable affirmation de la liaison emploi-formation, car c’est dans « l’emploi du temps professionnel » et, donc, dans le contrat de travail que se trouvent les ressources qu’on peut imaginer de mettre en œuvre en faisant de la formation une responsabilité juridiquement partagée vis à vis du travail, instaurant l’obligation de former et celle de se former, ce qui mettrait entreprises et salariés à parité dans une obligation nationale et une possibilité de droit commun renvoyant, en période d’inactivité forcée vers la formation plutôt que vers le chômage.

On se donnerait donc ainsi, officiellement, les moyens de l’authentique variable d’ajustement qui reste indispensable sur le marché de l’emploi, dont les vrais problèmes se sont toujours posé en termes de rapport COUT-COMPETENCES, à travers les notions de salaire et de charges, sur le plan économique, et donc, en termes de liaison EMPLOI / FORMATION, collective et personnelle sur le plan professionnel et social.

A cet ensemble de raisons, qui devrait convaincre aisément, s’ajoute la nécessité de transposer dans les textes ce constat que l’obligation de former et celle de se former sont des obligations réciproques de l’employeur et du salarié, actif ou non.

En continuité avec lui, et sur le modèle du contrat de travail, il conviendrait enfin de contractualiser et individualiser les obligations de moyens que le service de l’emploi et son public se reconnaissent mutuellement.

L’évolution institutionnelle que suggèrent ces constats conduit à envisager que l’on fédère l’action sur l’emploi et la formation autour du pôle d’action financier que seraient ces E.P.I.C. au service d’un ensemble associatif décentralisé : AFAPA +ASSEDIC+ANPE devenue Association Nationale Pour l’Emploi

Ensemble associatif naturellement tourné vers les collectivités territoriales, les agents économiques et les acteurs sociaux, qui devraient avoir leur représentation dans les instances d’orientation de ce futur ensemble de droit privé recevant de Etat et des collectivités une délégation de service public en ces matières.

Partenaire de l’Etat et des Régions cet ensemble institutionnel décentralisé devrait se montrer capable d’optimiser les politiques nationales

- par un ciblage affiné de leur action sur des objectifs plus locaux,

- autour de l’axe majeur du lien emploi-formation,

- car il n’y a de facilité d’accès, de retour et de stabilité dans l’emploi que par la qualité de la formation.La sécurité sociale professionnelle doit aller jusqu’à l’ouverture d’un compte à chaque salarié, géré par un organisme territorialisé qui puisse gérer les aides perçues pour son embauche, ses périodes de formation ou de chômage.

Ses recettes en seraient des crédits spécialisés reçus de l’Europe, de l’état, de la région ou de l’entreprise (taxe formation, cotisations chômages, etc...).

Ses dépenses en seraient celles qui concurrent à la sécurité professionnelle : financement des formations individuelles et indemnisation des périodes d’inactivité

Après quoi, cette individualisation aidant, on pourra même envisager qu’un employeur qui se délocaliserait abusivement rembourse les aides touchées pour les salariés concernés. !...

-

@ cambaceres

Excellente idée, l’Office régionalisé regroupant tout. Un article spécifique serait intéressant, les articles de propositions constructives manquent un peu sur Agoravox...

Mais la lutte des classes est toujours d’actualité quand même...et il faudra bien nommer des représentants dans les comités paritaires, ou tout au moins comme interlocuteurs de ces organismes... qui va-t-on nommer ? Va-t-on nommer des « patrons » et des « employés, flanqués de »syndicalistes« . On sait bien que les structures »représentatives" ne représentent justement plus la réalité sociale actuelle.

Le problème, c’est que, (relisons Marx, encore, désolé pour Harald) pour qu’il y ait lutte des classes, il faut des classes, et que pour qu’il y ait des classes, il faut qu’il y ait conscience de classe. Et c’est ce qui manque aujourd’hui : il y a un grand magma social assez informe, incoordonné, en bas de la pyramide sociale, un moyen magma informe et tout aussi peu coordonné au milieu (la fameuse classe moyenne). « On » (en haut de la pyramide) fait tout ce qu’on peut pour créer des groupes dans ce magma (communautarisme, « zones à problèmes », catégories socio-professionnelles, etc.), mais pratiquement, ces catégories ont un effet nul. L’idéologie individualiste ne fait rien pour améliorer les choses, chacun cherche son chat et ne résoud que ses problèmes, sans se soucier de l’intérêt collectif.

Quelque fois, on assiste à l’émergence d’une conscience de groupe assez primitive, plutôt tribale (le magma du bas), ou calquée sur les classifications patronales (le magma du milieu) ou du moins, dominantes : « les » cheminots, « les » fonctionnaires, « les » cadres, etc.

En fait, il y a bien lutte des classes, mais on ne repère clairement dans notre société qu’une seule classe bien définie, celle des dirigeants « patrimoniaux » (grands actionnaires, forte surface financière, hérédité verrouillée du capital), et leurs séides (ou « alliés objectifs au sens marxiste), les politiciens »bien introduits" (suivez mon regard). En face, c’est la foule informe. Il reste encore à faire émerger la conscience de classe pour arriver à un affrontement productif.

On suggérait plus haut de se regrouper au nom de « grugés de tous les pays, unissez-vous ». Ça va dans le sens de mon analyse, ça veut dire : tous ceux qui sont hors de cette classe « patrimoniale », unissez-vous. Mais sans conscience de classe, on va à la jacquerie inorganisée, qui elle-même appelle la répression policière. Vous voyez le tableau...

Et ça, les enfants, c’est pas gagné...

PS : si on m’avait dit il y a seulement dix ans que, passé cinquante ans, je défendrai des positions marxistes dans un forum, en demandant l’émergence d’une conscience de classe je ne l’aurais pas cru...

-

@VPC,

C’est justement par l’effet de classes conscientes que l’équilibre social peut-être trouvé. Actuellement, comme vous l’indiquez fort justement, il n’existe qu’une classe pour laquelle toute la société penche vers ses intérêts.

Les masses informes ne voyant aucun lien social leur permettant de pouvoir lutter dans l’arène sociale ne peuvent plus que rêver d’atteindre le firmament de la seule classe structurée existante.

La problématique des représentants actuels peut être vue comme s’ils étaient restés sur de vieux schémas qui, avec le temps, deviennent ou sont déjà obsolètes c’est une possibilité. Mais il en existe une autre ; le politique ne souhaite plus la relation sociale entre les différentes classes, s’accaparant ainsi les prérogatives sociales attribuées à d’autres jusqu’alors. Il faut rappeler que la construction européenne a enlevé aux gouvernements un nombre important de leurs prérogatives. Comment justifier leur existence si ils n’ont plus de prérogatives ?

La recherche de destruction du paritarisme est un objectif de l’Etat. Depuis plusieurs années, le MEDEF aussi appelle de ses voeux la destruction du paritarisme et trouve sur son chemin ... l’UIMM. Gautier-Sauvagnac, actuellement dans la tourmente, s’est toujours présenté contre la fusion UNEDIC-ANPE au nom de l’UIMM (il a refusé d’être présent dans une rencontre avec notre cher Président sur le sujet) ; est-ce un hasard que le mode de fonctionnement (de financement) de cette branche soit mis sur la place publique alors que toutes les branches professionnelles et sans doute le MEDEF fonctionnent de la sorte, malgré la grande innocence de la patronne du MEDEF.

Le but est de politiser au maximum les rapports sociaux, être dépendant du pouvoir politique. Pouvons-nous, dans ce contexte, laisser des branches, comme l’UIMM, signer 50 à 60 accords par an avec ce qui est appelé les partenaires sociaux indépendamment des politiques ? L’UIMM reste une des branches les plus prolifiques en terme d’accords ; rappelez vous les 35 heures ; la seconde loi Aubry a été faite uniquement pour contrer l’accord de branche de la métallurgie sur ce sujet.

-

Christophe

Merci de votre réponse.

No pasaran !

-

bonjour a tous pour compléter l’article je peux vous envoyer si vous le souhaitez ou mettre sur ce site les propositions faites par le medef lors des négociations et vous verrez à quel point les salariés vont se faire avoir.... quant à ces négociations elles sont menées par des coquins le president de l’UIMM qui vient de se mettre à l’écart suite aux soupcons qui pèsent sur lui avec la caisse noire de son organisation et les tetes syndicales qui sont trop souvent arrosées pour etre plus conciliantes lors des négociations sur ce thème j’avais proposé un article complet mais qui a été refusé. vous pouvez le trouver sur esprits libres sous le nom de voix libre pour ceux que cela interesse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON