Les sauve-qui-peut

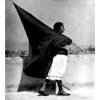

Revenue à mes lubies, lasse peut-être de débats d'idées qui n'en sont pas - ni débat ni idée - et ayant depuis toujours comme fond de commerce l'attachement à la contemplation sinon l'étude du comportement de mes semblables - ce qui inclut aussi les mammifères à poils -, je me suis retrouvée il y a quelques temps à rassembler mes esprits sur l'attitude extrême, ultime, irraisonnée du « sauve-qui-peut ».

Tout est dans le « qui peut », car dans ces moments-là, tant pis pour celui qui ne peut pas. On laisse son compagnon, on peut même laisser son gosse. Cela s'appelle l'instinct de survie.

Quelles circonstances nous poussent au « sauve-qui-peut » ?

Il y a le sauve-qui-peut des Tutsies, si bien décrit dans le livre de Jean Hatzfeld par les rescapé(e)s , qui nous livrent une horreur qui a marqué définitivement mes jours.

« Au début, c'était amusant pour les tueurs, parce qu'ils coupaient en grand nombre sans peine. Les premières victimes étaient les mamans et leurs nourrissons, et les vieillards, puis les femmes et les petits enfants galopant. Les mamans et leurs enfants allaitant n'ont pas duré plus de deux ou trois jours... On a commencé à six mille et on a fini à vingt. »

Il y a celui des villageois devant les barbares et les pillards, de tous temps, de tous lieux, l'abandon de tout pour la vie .

Il y a eu l’exode.

Aujourd’hui, c’est l’abstention. Mais abstention de tout.

Poussons le curseur de quelques millimètres ; revenons à nos exigences dont la vie dépend puisque nous avons la chance d'être en des lieux où notre vie n'est plus un cœur qui bat, mais un portefeuille garni, une petite maison, quelques objets, un semblant de privilège, quelques dus.

Notre sauve-qui-peut n'appelle plus notre courage, ne nous pousse pas à des prouesses physiques, ne nous fait pas ressentir cette tremblante fragilité de toute vie . Non, ici, le sauve-qui-peut nous rend veules, sournois, mesquins, petits.

On sauve sa peau ou on se débrouille quand rien dans son environnement quotidien ne laisse de place au souci de la collectivité ; quand l’impuissance est à son comble ; quand l’espoir et la colère se sont éteints. Il y a le sauve-qui-peut des financiers qui engrangent encore et encore, tout ce qu’ils peuvent, un peu à la manière des pilleurs de cadavres ou des cambrioleurs qui ont peu de temps avant d’être découverts.

« Si ce n’est pas moi, ce sera un autre » pense le cerveau acheté très cher par les néo-libéraux et leurs politiques ; de même le précaire exploité. Si toutefois ils pensent. Abdiquant toute forme de morale et de courage, chacun s'accommode d'une situation qu'il croit naturelle, en tout cas inamovible.

Nous avions l'habitude, ne serait-ce que par les histoires entendues, que le sauve-qui-peut pouvait engendrer l'héroïsme et qu'il déclenchait en tout cas une action. Aujourd'hui, on plisse les yeux pour ne pas voir à côté de son parcours ; plisser les yeux rend le champ visuel très net à deux doigts, tous les presbytes savent cela ! ( avez-vous remarqué la quantité de myopes, chez les jeunes : symbole : la peur de l'avenir !) ; on s'entrave pour surtout ne pas agir ; on met des casques sur la tête pour ne rien entendre ; on se saoule tout le temps de n'importe quoi. Le sauve-qui-peut de l'autruche, encore que je ne sache rien de l'autruche hors cette manie que je n'ai jamais vérifiée : se mettre la tête dans le sable !

On ne veut rien savoir de l'impact de nos choix dans le monde, on ne les situe pas on ne les relativise pas, on se protège avec cette nouveauté : je ne veux pas me prendre la tête et à chacun sa merde !

S'agit-il alors vraiment d'un sauve-qui-peut ? Je le pense parce que le sentiment d'utilité que l'on avait pu avoir, et quelque soit son rang, n'existe plus, si bien que notre existence ne possède plus le relief nécessaire pour faire place à notre dignité, n'a plus la profondeur pour donner de la satisfaction, mais on fonctionne quand même, comme mu par une force d'inertie. L'habitude, notre éducation, la nécessité intime rend encore les travailleurs consciencieux et cette conscience fait tourner la machine sociale dans les services publics, les affaires, la production mais de moins en moins. Quand on fuit ses responsabilités ou que l'on fonce tête baissée dans son entreprise.

Je regarde les gens travailler ; les artisans, les paysans ; tout est plat, il n'y a plus de fierté, il n'y a pas d'envergure, de moins en moins de savoir-faire, il n'y a plus de projet ( est-ce un hasard si c'est le seul mot qui reste dans « les accompagnements », comme pour conjurer le sort ?), il n'y a pas d'autre avenir que d'engranger le maximum « pour faire face » !

C'est curieux, j'ai vécu plusieurs événements politiques ou économiques dans ma vie, où « les gens de peu » fonçaient sur les supermarchés pour remplir leur caddies de sucre et d'huile ; et leurs jerrikans d'essence ; en 68, bien sûr, en 73 je crois et une ou deux autres fois Il y avait à cette époque où nous étions deux fois moins nombreux, une plus grande proportion de gens qui avait vécu la guerre. Aujourd'hui, plus personne ne l'a vécue, ou presque ! Sauf les patrons du CAC 40 !!

Quel cataclysme arrêtera ce cercle vicieux ?

C’est la guerre. Une violence sourde qui ne dit pas son nom, ce moment de silence où chacun craint de devoir partir à l’assaut ; un moment où, à l’abri de nos œillères on peut encore ne voir que son petit espoir de bonheur. Un repli pour s’économiser.

Mais le sauve-qui-peut est la réaction à une menace, forte, à une attaque. Il y a le sauve-qui-peut de l’ouvrier licencié qui réclame une prime ! Le sauve-qui-peut de l’employé qui dénonce ou manque à tous ses devoirs de fraternité pour conserver son emploi. Le sauve-qui-peut du journaliste qui se plie aux diktats implicites du pouvoir. Le sauve-qui-peut ressemble à la soumission, à la lâcheté, de plus en plus à la collaboration…Partout il n’y a que des sauve-qui-peut…

Dans ce repli systématique, dans cette impuissance qui n’ose même plus rêver, il y a une menace sous-jacente que l’on ne veut pas voir ; c’est une étape normale que cette cécité mais le danger qui nous menace est grave et général, il s’agit d’interrompre la léthargie, et vite.

L’ampleur du désastre est telle que l’on ne peut guère la regarder en face ; certains tentent de le faire mais c'est leur métier, et jamais ils ne s’avisent d’avoir, ou de vouloir avoir, une vue d’ensemble ; ils nous informent, ils nous alertent mais chacun dans son domaine ; ces gens-là sont précieux, indispensables mais ils ne sont pas suffisants.

D’autres besognent sans cesse mais il leur faut un pouvoir de parole énorme pour … accoucher d’une souris ( !) parce que la presque totalité des humains qui travaillent et qui arrivent à vivre ou à survivre de leur travail le font dans la nocivité de ce travail, dans l’aliénation (quelque soit leur statut), dans la complaisance ou sinon l’obligation d’adhérer à un système qui nous mène tous à notre perte. Les plus démunis n’ont aucun temps ni aucune possibilité de prendre la conscience nécessaire au changement, les autres se cachent, se voilent la face, affichent un cynisme ou un optimisme qui ne tient pas longtemps l’analyse. Une masse énorme de gens pourraient agir (se rendre disponibles, aller dans le sens d’un partage, d’une organisation collective etc.), ou non agir (accepter l’inconfort d’une privation de futilité, changer d’habitudes, alimentaires, de transports, de loisirs etc.). Mais il faut pour ce faire, une force mentale énorme, un courage et une détermination qui sont malheureusement les attributs des seuls « héros » !

Cependant, c’est dans ces classes moyennes occidentales que se trouvent ceux qui militent et agissent politiquement. Dans d’autres contrées, c’est l’urgence qui fait bouger le peuple.

La vie est ce que l’on qualifie de « dure » depuis toujours : elle ne nous laisse guère de moments de repos, être sans cesse vigilants, actifs et entreprenants pour survivre pour la plupart, quant à ceux qui ont le privilège de l’aise, si leurs difficultés sont autres, ils en ont ou s'en trouvent !

Pendant deux mille ans le bruit courait qu’il fallait être bien sages et soumis à nos seigneurs et maîtres, ainsi, après notre mort, nous gagnerions le paradis ; celui-ci n’était, en définitive, que le repos. Et c’est bien ce que la mort nous propose.

Les possédants contemporains sont quasi aussi illettrés que le petit peuple et leurs arguments pour nous faire patienter sont différents. La consommation et l’individualisme ont ceci de précieux qu’ils occupent notre esprit (il ne serait pas bon que le « peuple » pense alors que les dirigeants en sont incapables !) et qu’ils donnent, ça et là, quelques satisfactions immédiates : des petites pierres branlantes en guise de gué pour traverser le long fleuve de la vie. Et cela semble aller ; les moyens employés pour y parvenir sont de même nature mais plus efficaces que ceux de l’Église naguère. D’un pas à l’autre, chacun pense qu’il faut être vraiment con pour tomber dans l’eau et quand un proche y tombe quand même, on s’arrête à peine car à l’horizon, peu de perspectives mais une marche forcée pour y parvenir ! Et une vague honte…

Il s’agit donc bien pour nous de faire halte, de réfléchir et trouver au fond de soi cette alternative que personne ne nous proposera jamais.

Il n’y a aucune autre solution : inventer un bon dieu n’a rien apporté ; désigner ses gouvernants n’a rien apporté. Cependant il faut bien se dire que nous ne sommes pas là pour réfléchir à « comment faire pour créer le paradis » mais bien, simplement (mais la simplicité est la chose le plus difficile qui soit) vivre : accepter ses peurs et y faire face, accepter notre condition, savoir que nous n’éviterons pas les rapports de force, les difficultés mais que nous serons aptes à les vivre.

Les vivre, pas les subir.

Or l’homme est capable d’agir, d’anticiper (n’importe quel homme est capable de cela), de décider et dessiner son destin. Et c’est bien la seule chose que nous ayons à faire.

Notre monde est tellement abrutissant que nos volontés ne sont que velléités, que notre énergie est empêchée. Nous ne réagissons que quand nous sommes touchés au cœur, mais comme nous sommes touchés au cœur ni au même endroit ni au même moment, nos révoltes, nos audaces ne sont que des bulles sporadiques, quasi confinées et sans écho, et ne servent pas d’exemple ni d’encouragement ; elles restent individuelles, peu menaçantes et finalement totalement intégrées au système.

Quand le pouvoir décrète que nos gesticulations sont risibles, elles deviennent inefficaces. Ainsi le pouvoir nous pousse à bout, sûr que nous n’aurons jamais la force ni le courage de tout risquer (certains se demandent : quoi ?) pour trouver la liberté, la dignité, notre autonomie d’adultes et notre créativité. Ceux qui sont au pouvoir réel de notre monde fou, n’ont aucune dignité, aucune créativité aussi se doutent-ils que l’on peut vivre sans.

Ne leur donnons pas raison

Notre sauve-qui-peut n'est donc qu'un repli face à un danger sourd, imprécis, multiforme ; quelque chose qui peut arriver, qu'on redoute mais en toute logique de protection, on relègue à plus tard ou à l'autre. Une insécurité qui ne nous fait pourtant pas tourner la tête sur le côté, pour voir ; un piège plutôt qu'une attaque, un filet qui se resserre, des sables mouvants qui nous contraignent à l'immobilité.

Une bête prise au collet n'a plus le choix de fuite : elle espère !

Se sauver veut dire courir, pour ne pas se faire prendre, la plupart du temps parce qu'on a fait une bêtise ; sauver, c'est faire acte courageux ou judicieux pour quelqu'un et pourtant, dans le comportement actuel, je sens ce besoin de se sauver, au sens de rester sauf, se cacher plus que fuir ; l'insécurité qui prend toutes les formes de l'irrésolution, se traduit par une fuite immobile, un délire, la drogue, la violence, la destruction, le repli. Actes extrêmes pour certains, soumission pour d'autres. L'irrésolution parce qu'on ne sait pas où aller, vers quel lieu protégé ; le mensonge et la traîtrise pour se mettre à une place qui nous paraît enviable. On se résout à quelques compensations dont je ne sais mesurer la conscience.

Les riches bougent beaucoup ; les pauvres mangent n'importe quoi et boivent. Tous consomment.

Mais tout ça c'est de l'écume, de l'ombre projetée sur les écrans blancs des médias, des retours informels d'un monde, du monde qui m'entoure et qu'on me raconte. Décrypter avant de comprendre, si on a le temps.

À ce propos je voudrais juste rappeler que le peuple, la « masse », n'est pas plus aidé qu'au cours des derniers millénaires : on lui a laissé juste les outils pour se débrouiller dans cette société-ci : lire, écrire, (compter, l'homme a toujours su !), se repérer dans une gare, dans un parking souterrain ( toutes choses que je fais avec beaucoup de difficultés), dans un supermarché , hyper géant, mais pour le reste, se trouve aussi démuni face au pouvoir qui l'étrangle.

Il y a, pour les plus avertis, une expectative, plus qu'une inquiétude, une horreur et pour certains une stupéfaction. Des va- et- vient entre lassitude et espoir, entre abandon et réveil. Et pour les inconscients, les jeunes, les nantis, une acceptation globale des nouvelles données et, avec elles, un chemin de vie qui se dessine « naturellement ». Les normes, comme on le sait, étant imposées par des hommes et très rarement remises en question par les autres !

La seule question que l'on peut se poser, si l'on admet cette attitude générale comme un repli ou un sauve-qui-peut, est de savoir si, d'une réaction théoriquement ponctuelle et extrême, on peut faire un fondement de société.

Le désespoir est créatif ; nous n'en sommes même plus là !

37 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON