Enseignement de l’économie au lycée : le paradoxe de l’entreprise

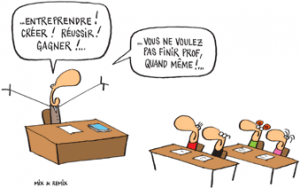

Pour de nombreux observateurs externes de l’enseignement de l’économie au lycée, l’entreprise semble bien trop absente des programmes. Paradoxalement, elle est très présente dans ces programmes. Comment comprendre et lever ce paradoxe apparent ?

L’enseignement de sciences économiques et sociales (SES) est régulièrement remis en question sur la manière dont est présentée l’entreprise dans le cadre des programmes par les manuels et les professeurs de SES. La réponse la plus souvent avancée consiste à affirmer que ces critiques sont infondées dans la mesure ou la place occupée par l’entreprise dans les programmes, aux trois niveaux d’enseignement – seconde, première et terminale –, est suffisamment étendue pour rendre ces reproches peu pertinents.

Pour comprendre ce décalage entre la perception qu’ont les enseignants de leurs propres programmes et celle des milieux de l’entreprise, pour tenter de percer ce mystère, je vais utiliser une analogie avec un célèbre paradoxe, connu de tous ceux qui ont étudié la science économique : le paradoxe de la productivité.

Il y a quelques années, l’économiste américain Robert Solow, prix Nobel d’économie en 1987 pour ses travaux sur la croissance économique déclarait : « L’informatique se voit partout, sauf dans les statistiques de la croissance ou de la productivité. » Ce paradoxe de Solow ou paradoxe de la productivité consistait à mettre en évidence le décalage apparent, perceptible, entre d’une part la manifestation d’une grande vague de progrès technique portée par les NTIC – Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – et, d’autre part, l’absence de traduction de celle-ci en gains de productivité. Autrement dit, contrairement aux enseignements théoriques et empiriques, cette omniprésence de progrès technique ne se voyait pas dans les gains de productivité. Plus tard, au cours de la seconde moitié des années 90, la reprise spectaculaire des gains de productivité a permis de résoudre ce paradoxe. On peut, au moins, déduire de ce paradoxe que l’absence de perception d’un phénomène n’implique pas, ipso facto, son absence réelle. Il faut parfois du temps et/ou parfois regarder autrement pour percevoir et voir enfin ce que l’on ne perçoit pas encore.

Ainsi en est-il de l’entreprise dans les programmes de sciences économiques et sociales. Celle-ci est clairement très présente, à tous les niveaux, et pourtant les acteurs de l’entreprise ne s’y reconnaissent pas, ils ne s’y retrouvent pas. « L’entreprise se voit partout, sauf (apparemment) dans les programmes de sciences économiques et sociales », pourrait-on affirmer.

Nous ferons dans un premier temps un petit bilan des programmes sur ce point, puis dans un second temps, nous tenterons d’en tirer quelques enseignements.

Petit bilan des programmes

En seconde, si sa présence est peu discutable, l’entreprise est présentée essentiellement comme une unité de production dont l’objectif principal est le profit. Les différentes formes d’entreprises, des sociétés de capitaux aux sociétés de personnes, sont exposées aux élèves. On distingue également les entreprises en fonction de leur taille, en nombre de salariés, avec d’un côté les sociétés (plusieurs associés) et de l’autre les entreprises individuelles… La production d’une entreprise est obtenue à partir de la combinaison des facteurs de production : travail et capital productif. Le travail s’exerçant dans le cadre d’un emploi et le facteur capital faisant l’objet d’investissements. On insiste sur les différents types de combinaisons productives possibles, combinaisons à facteurs substituables et à facteurs complémentaires, et sur les diverses manières d’améliorer la productivité des facteurs afin de réduire les coûts unitaires de production et les prix de vente. Les différentes formes d’organisation du travail dans les entreprises sont déclinées : division du travail, taylorisme, fordisme, toyotisme… Enfin, une autre partie du programme permet d’exposer sommairement les différents aspects des relations de travail, conditions de travail – négociations, conflits, syndicats, et l’impact que cela peut avoir sur la répartition de la valeur ajoutée entre les facteurs de production.

En première ES, l’entreprise est présentée dans le cadre de la comptabilité nationale, représentation simplifiée du fonctionnement de l’économie globale. Les acteurs, unités institutionnelles, sont alors distingués selon leur fonction principale. On différencie les sociétés non financières, des sociétés financières et des entreprises individuelles. On rappelle que les sociétés ont pour fonction principale la production de biens et de services marchands, qu’elles doivent investir en capital fixe (FBCF) compte tenu de leur taux de marge : rapport entre l’excédent brut d’exploitation et la valeur ajoutée, c’est-à-dire la part de la valeur ajoutée qui reste à l’entreprise, une fois que ses salariés sont rémunérés. Dans la partie sur le financement de l’économie, on présente les différentes formes de financement auxquelles ont recours les sociétés pour financer leur activité de production. Il s’agit du financement direct ou désintermédié sur les marchés de capitaux (actions et obligations notamment) et le financement indirect ou intermédié par les banques dans la plupart des cas. On fait la distinction entre les agents à capacité et les agents à besoin de financement afin de présenter leurs relations. En résumé, en première, il s’agit de mettre en évidence les interactions entre les différents agents économiques, regroupés en secteurs institutionnels dans le cadre du système de comptabilité nationale, à travers les opérations qu’ils effectuent : production, rémunération des facteurs de production, dépense des revenus pour acheter la production… L’objectif étant de mettre en lumière un circuit économique simple du type : la production crée les revenus, les revenus permettent les dépenses, les dépenses donnent vie à la production… En effet, la production est obtenue à partir de l’utilisation de facteurs de production qui sont rémunérés en contrepartie de leur participation à cette activité. La production permet donc la création et la répartition de revenus. Cette répartition des revenus permet les dépenses de ces derniers en achats de biens et services. Les dépenses se traduisent par l’achat de la production.

Un peu plus tard dans l’année, on présente les différentes stratégies des entreprises dans le cadre d’une économie de marché régulée à partir de différentes formes d’intervention des pouvoirs publics. Le marché n’est pas seulement un lieu, souvent fictif, de rencontre entre l’offre et la demande. Dans une économie de marché, le marché est surtout un mécanisme de coordination des décisions individuelles décentralisées au moyen d’un système de prix et de marchés, et un processus d’ajustement entre les quantités offertes et les quantités demandées. Ce système de prix et de marché est donc soumis à une logique interne. Les variations de prix doivent permettre l’établissement d’un prix d’équilibre entre les quantités offertes et les quantités demandées. C’est encore un moyen de communication, de circulation, de l’information sur les conditions de la confrontation entre l’offre et la demande, rareté ou abondance relative de la quantité offerte par rapport à la quantité demandée. Par exemple, on expose les conditions de fonctionnement d’un marché de concurrence pure et parfaite, puis on en déduit les différentes situations de concurrence impure et/ou imparfaite afin d’expliciter les différentes stratégies mises en œuvre par les entreprises dans une économie ou l’incertitude reste omniprésente. On observe qu’en situation de monopole, d’oligopole, monopsone, oligopsone..., les entreprises adaptent leurs comportements, leurs stratégies.

En terminale l’entreprise est abordée par le biais de ses choix en matière d’investissement, d’innovation et d’embauche/licenciement. On insiste en particulier sur l’influence de l’entrepreneur-innovateur sur le processus de croissance économique. A partir des analyses de Schumpeter, on présente le processus de destruction créatrice d’entreprises, d’emplois… Le programme invite aussi à revenir sur les différentes formes d’organisation du travail présentées en seconde. On développe l’exposé sur les causes des gains de productivité dans les entreprises et celles portant sur la répartition de ces gains de productivité entre les différents facteurs de production. Du point de vue de la mondialisation, après avoir présenté les avantages et les inconvénients du commerce international en matière de croissance et de développement, on développe une partie sur les stratégies internationales des entreprises. Cela permet d’étudier le rôle joué par les firmes multinationales et/ou transnationales dans la division internationale du travail, d’analyser les facteurs de compétitivité (prix et hors prix) à court terme et à long terme. Les causes et les conséquences des investissements directs étrangers et des investissements de portefeuille seront également présentées afin de mettre en évidence leurs influences sur les flux de capitaux financiers, de capitaux productifs et de biens et services. On évoque alors les phénomènes de délocalisation, de désindustrialisation, ce qui nous conduit à mettre en relation la dynamique des échanges internationaux dans toutes ses dimensions et celle du progrès technique à travers le processus schumpetérien de destruction créatrice.

Quelques enseignements à en tirer

L’entreprise semble donc omniprésente dans les programmes de sciences économiques et sociales au lycée. Nonobstant, il y a loin de la coupe aux lèvres car les acteurs de l’entreprise ne la reconnaissent pas. Ils ne s’y retrouvent pas, tout simplement. Comment expliquer ce décalage, ce paradoxe ?

Comme cela est souvent fait, on peut répondre simplement et directement qu’il s’agit d’une critique idéologique de la part des milieux de l’entreprise incarnés par Thibault Lanxade, président de l’association Positive entreprise, et même Michel Pébereau, président de l’Institut de l’entreprise. Pourtant, adopter ce point de vue revient à répondre à un énoncé qualifié d’idéologique par un autre énoncé de même nature. Dans un tel cas, c’est le statu quo et rien ne peut changer. Une telle attitude intellectuelle ne me paraît pas constructive et porteuse de projets. Elle n’est donc pas tournée vers l’avenir, mais reste orientée vers le passé.

On peut réagir autrement et faire en sorte d’écouter et d’entendre les critiques sans les disqualifier a priori, mais sans pour autant les accepter en l’état et en totalité. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi existe-t-il un tel décalage entre ce que l’entreprise est aux yeux des acteurs (qui y travaillent) et la présentation qui en est faite par les professeurs de SES, conformément aux programmes officiels. Cette réaction d’écoute réciproque me paraît bien plus adaptée à une sortie par le haut de la controverse que l’attitude consistant à éluder les questions de fond qui sont posées par nos interlocuteurs.

Si notre enseignement, par définition et par nature, doit nous conduire à donner les moyens à nos élèves de mieux comprendre l’économie et la société dans laquelle ils vivent, alors nous ne pouvons raisonnablement ignorer les remarques que nous font les acteurs que nous présentons. Cette posture, propice à l’écoute réciproque et attentive ainsi qu’au dialogue, serait également appropriée vis-à-vis d’autres acteurs comme les syndicats de salariés, par exemple, les associations de consommateurs...

Pour autant, cette approche nous conduit-elle à admettre que les dirigeants d’entreprises puissent participer à la rédaction des programmes de SES ? Non, pas nécessairement. La neutralité des programmes exige que cette question relève d’une commission composée d’abord d’universitaires. Cependant, comme la connaissance doit permettre de connaître la « réalité », l’intégration des critiques pourrait permettre de produire puis de transmettre une connaissance plus fidèle à cette réalité bien difficile à saisir, à circonscrire, et à décrire. L’avenir de l’enseignement de l’économie dans le secondaire reste à écrire, le futur ne peut se conjuguer au passé, alors écrivons notre avenir avec un souci de dialogue sincère, intellectuellement honnête et constructif. Saisissons l’opportunité qui nous est donnée d’avancer afin de réduire le coût d’opportunité du statu quo. En effet, l’indécision est une décision qui engage l’avenir, le nôtre, mais aussi celui des générations futures.

David Mourey, PONTAULT-COMBAULT

Professeur de sciences économiques et sociales

Organisateur et animateur d’un colloque sur « L’Enseignement de l’économie au lycée » qui a eu lieu lundi 21 avril 2008, salle Médicis, au palais du Luxembourg. Pour toutes informations, consulter le blog « Démocratie, économie et société » : http://democratieetavenir.over-blog.com/

Crédit image : Ecole-Economie

20 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON