Le numérique sonne le déclin de l’image vérité et inaugure l’information interactive

Jusqu’au XXe siècle la communication se faisait presque exclusivement avec des mots. Bien que le niveau de langue ne soit pas le même pour tous, il y avait une relation d’égalité entre l’émetteur et le récepteur qui possédait lui aussi les mêmes armes, qui pouvait opposer un discours à celui qu’il recevait. Seulement, depuis longtemps, on a appris à se méfier des mots.

Saint Thomas (je crois ce que je vois) inaugure la vision synonyme de vérité alors que le mot reste toujours suspect, source de mensonge, de croyance, de tromperie. L’expression orale demande confirmation, approbation, elle fait débat et certains religieux lui préfèrent même le silence.

Le XXe siècle restera comme celui de l’information et de l’image, la seconde donnant à la première la force et le crédit qui manquaient pour toucher le plus grand nombre. Si on peut opposer d’autres mots aux mots, on ne peut rien opposer aux images. L’image reste dans les mentalités une portion de réalité qui n’est pas négociable, une part de vérité qui fait dire aux sociologues, à la fin du XXe siècle, qu’une information sans image n’existe pas. Pas seulement à cause de l’attractivité iconique, mais surtout à cause du quotient de vérité qui s’en dégage. Un journal people ne serait pas vendable sans quadrichromies sur papier glacé. Dès qu’on a su imprimer des photographies, le dessin et la peinture ont perdu leur valeur informative pour devenir documentation subjective qui ne correspondait plus au positivisme en vogue.

Ce n’est que dans la seconde moitié du siècle qu’on remarqua le côté falsificateur des images. D’abord, en dénonçant les photo-montages comme ceux des pays communistes qui sont restés célèbres. Ensuite, en dissertant sur l’adjonction du commentaire : Chris Marker dans Lettre de Sibérie (1958) montra que les mêmes images, avec des mots différents, pouvaient être interprétées de façon diamétralement opposée. Enfin, en décortiquant le montage qui peut vite s’assimiler à une falsification comme le montre le micro-trottoir par exemple.

L’image transita lentement de vérité universelle à interprétation possible donc subjective.

Parallèlement, l’information au cours du siècle se transforme en communication. Domenach nous dit en 1950 : « Il devient de plus en plus difficile de séparer la propagande politique de l’information ». La seconde partie du XXe marque la fin du journalisme d’investigation (du mois en France) et le développement du journalisme d’opinions. A cela deux explications : la première est financière – on ne peut plus employer un journaliste à temps complet sur une recherche de plusieurs mois avec un résultat aléatoire. La seconde est pratique – tous les médias sont abonnés aux mêmes agences d’informations et reçoivent donc les mêmes dépêches. Le journaliste devient alors le commentateur d’un événement pour lequel il va prendre parti et même s’engager sans plus trop vérifier ses sources, ce qui entraînera les dérives collectives demeurées célèbres. Reste pour l’image d’apporter la preuve de la justesse de l’analyse : je dis la vérité, comme on le voit sur la photo.

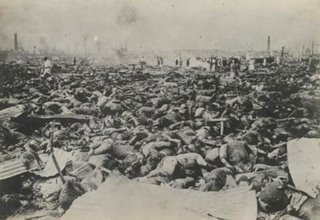

La fin du XXe siècle marque un virage essentiel pour l’image et, par contrecoup, pour l’information. Les rôles de destinataire et d’émetteur, immuables jusque-là, en viennent à s’interchanger. La majorité des scoops sont aujourd’hui réalisés par des amateurs, depuis les avions percutant les Twin Towers jusqu’aux tortures des prisons américaines en Irak. Le citoyen est muni en permanence d’un enregistreur d’images qu’il peut activer sans même se faire remarquer. L’internaute, lui, reçoit les informations en même temps que les rédactions des journaux. Il peut immédiatement les commenter sur son blog et le milieu journalistique ne possède plus le monopole de la diffusion. De plus, le net lui donne accès à des banques d’images en ligne. Le consommateur devient à son tour producteur de texte et diffuseur de photos.

L’image n’est plus une trace, mais une série de calculs et l’utilisateur, muni d’un logiciel de retouche, réalise qu’une photographie est avant tout un produit fabriqué. Nous sommes loin du « ça a été » de Barthes, de l’empreinte d’une réalité. La photo devrait perdre prochainement le lien qui la rattache à la notion de vérité incontestable. Le public devrait sortir de « l’analphabétisme iconique », en reprenant l’expression de Derrida, pour prendre conscience que l’image obéit à une série de codes dont il ignorait jusqu’à présent l’usage. Le numérique remet au goût du jour le travail des sémiologues des années 60 qui voyaient dans la BD, le cinéma, le photo-roman un nouveau langage. Les gros plans, travelling, zooming et autres fondus qu’on ne remarque même plus quand on les subit prennent un tout autre sens quand on les utilise : ils posent question et on comprend alors que leur usage n’est pas fortuit.

Pour résumer, l’image photographique est en train de perdre l’attribut qui a fait son succès pendant tout le XXe siècle : la preuve indiscutable. Par ricochet, les médias, privés de cet argument, tout comme de l’exclusivité de l’information, n’ont plus qu’à susciter des débats contradictoires en donnant aux récepteurs un rôle d’acteurs occasionnels. On le remarque aujourd’hui partout : un article en ligne ne se conçoit plus sans ses commentaires, les débats télévisés donnent la parole aux spectateurs qui assistent à l’émission, quand ce n’est pas aux téléspectateurs qui interviennent depuis leurs bureaux, en se filmant avec leurs webcams. L’information est émaillée d’interviews de citoyens dont on mentionne les noms et qualités en bas de l’écran : Michel X rescapé, Marie Y touriste. Le procédé est pourtant souvent pervers et ressemble fort à de la démagogie : il consiste à faire croire que ce n’est plus le média qui émet une opinion, mais le public lui-même, comme s’il existait un consensus auquel on ne peut rien objecter puisqu’il se proclame majoritaire… mais en occultant qu’il existe un montage préalable et que la télévision tourne aujourd’hui dans une proportion de 40 heures pour 1 heure d’émission diffusée.

Pour l’image comme pour l’information, la conjugaison du numérique et d’internet entraînera inévitablement une redistribution des rôles qui n’est pas encore bien clairement définie, mais qui, à coup sûr, amènera à repenser tout le système médiatique s’il veut éviter le naufrage, comme aujourd’hui celui subi par les journaux et, à plus ou moins long terme, les chaînes télévisées généralistes. Ne pas perdre de vue que l’internaute moyen (près de la moitié de la population française) est aujourd’hui capable, techniquement du moins, de produire les services dont les médias possédaient jusqu’à présent le monopole : commenter l’actualité en l’illustrant d’images d’archives (comme on le constate sur Agoravox), proposer des divertissements interactifs, créer son propre groupe de relations bref communiquer. Entrant ainsi en concurrence directe avec des médias de plus en plus enclin à oublier leur rôle informatif.

Illustration : Haut - Abou Ghraib, image prise par un amateur et diffusée sur le net.

Bas - Photo de charnier qu’on a tenté dernièrement de faire passer pour la catastrophe d’Hiroshima (Le Monde) et qui se révélera une vue du tremblement de terre de Kanto en 1923.

Documents joints à cet article

26 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON